|

Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |

|||

|

|

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

|

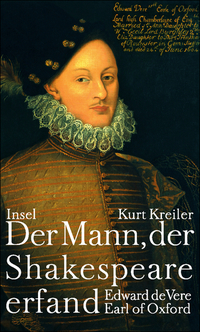

Shakespeare – der größte und erfolgreichste Betrug

Kurt Kreiler argumentiert überzeugend für die Autorschaft Edward de Veres, Von Peter Gogolin

|

||

|

Es ist ein Kreuz mit der

menschlichen Unsterblichkeit. Von unseren großen Kulturheroen ist der Mythos

weit größer als unser Wissen. Wer war Homer? Gewiss, wir haben die Ilias

und die Odyssee. Aber hat ein Homer überhaupt gelebt? Seit der Antike

schwelt der Zweifel, denn vieles spricht für eine Autorschaft mehrerer

Verfasser. Um die historische Existenz Homers steht es nicht besser, als um die

Jesu Christi, gleichgültig, was das Neue Testament erzählen mag. Aber hier soll

nicht an den Fundamenten der christlichen Kirche gerüttelt werden, das kann man

getrost den sexuellen Präferenzen ihrer Vertreter überlassen. William Shakspere (1564-1616), Sohn eines Handschuhmachers aus Stratford-upon-Avon, der kaum mehr als die Elementarschule besucht hat und doch laut Lehrmeinung der weltgewandte Autor der unter dem Verfassernamen Shakespeare bekannten Dramen, Tragödien, Lustspiele und Sonette sein soll, die ihren Autor zum Homer der Neuzeit gemacht haben, ist dafür das wohl prominenteste Beispiel. Dass an der denkbar dünn belegten Identität Shakspere/Shakespeares – schließlich hat von dem möglicherweise größten Dichter aller Zeiten kein einziges Manuskript die Zeit überdauert, nicht ein Brief von eigener Hand ist auf uns gekommen – längst schon massive Zweifel laut wurden, ist kein Geheimnis. Seit mittlerweile über 150 Jahren sind immer neue Kandidaten für die Autorschaft an Shakespeares Werken ins Spiel gebracht worden. Darunter immerhin so illustre Gestalten wie der Philosoph Francis Bacon. Und auch die These, nur der sprach- und welterfahrene Edward de Vere, der auf dem Kontinent gereist war und die Schauplätze vieler Shakespearescher Stücke aus eigener Anschauung kannte - man denke nur an „Der Kaufmann von Venedig“ -, bringe die Voraussetzungen mit, die es brauchte, um dieses unvergleichliche Werk zu verfassen, ist nicht erst vom Kölner Literaturwissenschaftler Kurt Kreiler aufgestellt worden. Sie stammt vielmehr aus der Feder von J. Thomas Looney, dessen Buch „Shakespeare Identified in Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford“ bereits im Jahre 1920 erschien. Freilich machte es Looney der etablierten Shakespeare-Gemeinde zu leicht, da er den unhaltbaren Gedanken vertrat, dass Oxfords gesamte Verwandtschaft vollständig in die Personnage seiner Stücke eingegangen sei. Erstmals Kurt Kreiler ist es nun gelungen, das Bild Oxfords so unvoreingenommen und vollständig zu zeichnen, wie man es von einem seriösen Autor erwarten darf, und er hat dabei beachtenswerte Belege zusammengetragen. Er kann deshalb auch mit großem Selbstbewusstsein sagen: „Das Bild, zu dem ich gekommen bin, besitzt keine Widersprüche. Das heißt, ich bin nicht im geringsten Zweifel über diese Identität.“

Wer

Kreilers Buch liest, dessen Argumentation sich stichhaltig entwickelt und den

Leser über weite Strecken fast wie ein Krimi in Spannung hält, kann dem nicht

anders als beipflichten. Allerdings steht ebenfalls völlig außer Zweifel, dass

die Stratford-Fraktion, wie seit 150 Jahren, all dies ebenso unverändert

ungerührt an sich abperlen lassen wird, dass es schon an habituell gewordene

Ignoranz grenzt. „You may have theories, but we have the grave“, scheint

das Motto zu sein, das die Shakespeare-Verwalter in Stratford am Denken hindert

und die Fiktion von dem einfachen Mann aus bescheidenen Verhältnissen, der zum

Verfasser von Weltliteratur wurde, die noch nach 400 Jahren rund um den Globus

das Theater inspiriert, aufrecht erhält. Um es vorweg zu nehmen, einen wirklich eindeutigen Beweis für die Identität des 17th Earl of Oxford mit dem Autor von Hamlet, King Lear und Macbeth und Co. hat auch Kurt Kreiler nicht anzubieten. Aber worin sollte ein solcher Beweis beim Stand der Forschung bzw. der Quellenlage auch bestehen? Was Kreiler vorlegen kann, sind deshalb letztlich alles Schlussfolgerungen aus und Interpretationen von Dokumenten, die sich in ihrer Fülle allerdings zu Evidenzen verdichten. Diese Evidenz ist so erdrückend, dass man über das, was der Autor da ausgegraben hat, nur dann nicht ins Nachdenken gerät, wenn man es nicht will. Sie reichen vom Nachweis und Neubewertung der bisher zum Teil unbekannten literarischen Produktion des Earl, die dieser anonym bzw. pseudonym erscheinen ließ, über neu aufgefundene Briefwechsel, - in denen Oxford als „Master William“ tituliert wird, als „Taufpate der Schriftsteller“, ja als „erster Orpheus“ und „Musterungsmeister der Schauspielgruppen“ -, bis hin zur genauen Nachzeichnung realer Ereignisse im Leben des Edward de Vere, die später in Shakespeares Werk, etwa im Hamlet, literarisch aufgenommen werden. Wobei es sich erübrigt, darauf hinzuweisen, dass es im Leben des Shakspere aus Stratford dazu keine Entsprechung gibt.

Dies

alles zu übersehen, gelingt nur dann, wenn man sich entschlossen hat, wider jede

mögliche Einsicht an der Legende der Autorschaft des Mannes aus den bescheidenen

Stratforder Verhältnissen festzuhalten. Und dafür gibt es zwingende Gründe,

freilich nicht literaturwissenschaftlicher Art. Die Gründe dieser

Uneinsichtigkeit, um es gelinde auszudrücken, sind ganz und gar ökonomisch

motiviert, denn an dem Sohn des Handschuhmachers aus Stratford hängt schon lange

eine ganze Industrie. Das „we have the grave“ führt zu jährlich über 5

Millionen Besuchern, ohne die das kleine Städtchen nordwestlich von Oxford mit

seinen gerade mal knapp über 20.000 Einwohnern schlicht seiner Existenzgrundlage

verlustig ginge. Und seine akademischen Verwalter gleich mit dazu.

|

Kurt Kreiler |

||

|

|

|||