|

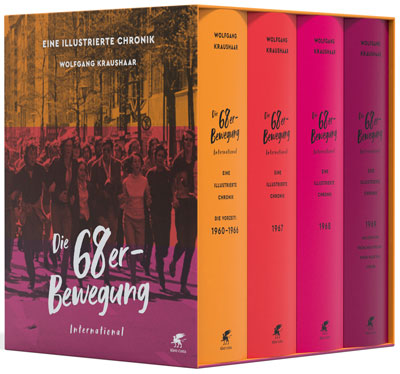

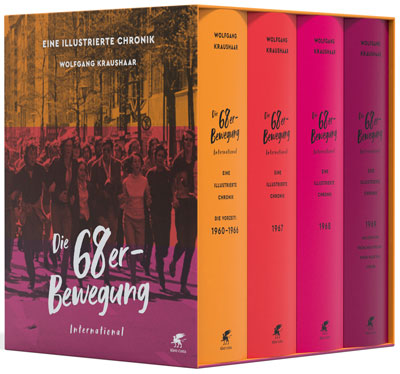

Die

4 (beinahe 12 kg) schweren Bände behandeln den Zeitraum von 1960 -

1980. Zentrale Jahre sind 1967 und 1968. Zahlreiche handverlesene

Fotos illustrieren Zeit, Stimmung, Orte und Personen. Das alles wird

von kenntnisreichen Texten begleitet. Die

4 (beinahe 12 kg) schweren Bände behandeln den Zeitraum von 1960 -

1980. Zentrale Jahre sind 1967 und 1968. Zahlreiche handverlesene

Fotos illustrieren Zeit, Stimmung, Orte und Personen. Das alles wird

von kenntnisreichen Texten begleitet.

Man kann mit Recht sagen, daß dies DAS Standardwerk der Geschichte

der 68-er ist, daß ihm eine jahrzehntelange akribische Recherche-

und Archivarbeit zugrundeliegt (vor allem ein Verdienst von

Kraushaar und der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft

und Kultur). Bemerkenswert auch, daß Kraushaar sein gesamtes

Berufsleben der Erforschung eines Abschnitts der Geschichte, an der

er selbst beteiligt war (mit all ihren Höhen und Tiefen), gewidmet

hat. Alles in allem eine einzigartige und erstaunliche Leistung.

Wenn aber jemand ein Geschichtswerk verfaßt, herausgibt oder

editiert, der am Zustandekommen der Ereignisse, über die zu

berichten ist, selbst beteiligt war, muß man vernünftigerweise von

einer nicht ganz zu vermeidenden Parteilichkeit ausgehen. Das

betrifft gleichermaßen den an den Ereignissen beteiligten

Rezensenten des Werks. Beide werden nolens volens besagte Ereignisse

nach ihrer eigenen Skala bewerten, die das Ergebnis ihrer

persönlichen Erfahrungen mit Personen und Ereignissen sein muß. Es

ist demnach für uns beide weder eine völlig unvoreingenommene

Geschichtsschreibung noch eine ebensolche Rezension möglich. Es

läuft unvermeidlich auf subjektive Bewertungen hinaus.

Im Ergebnis bewertet Kraushaar m. E. die 68-er Bewegung (bei aller

vorgebrachten und deutlichen Kritik - siehe seine Bücher zu »Die

blinden Flecken der 68-er Bewegung« - und »Die blinden Flecken der

RAF«) positiver als der Rezensent, wobei letzterer womöglich

unbefangener urteilt, eben weil die 68er-Bewegung nicht Gegenstand

seines Berufslebens war, seine Erinnerungen sich zudem durch den

mittlerweile erheblichen zeitlichen Abstand anders verändert haben

mögen als bei jemandem, der sich ein Leben lang mit dem Thema

beschäftigt hat.

Kraushaar weiß sich zudem in guter Gesellschaft, denn es gilt ja als

ausgemacht, daß unser Land sich durch das einigermaßen segensreiche

Tun der 68-er zur heutigen vorbildlichen liberalen Demokratie

gemausert habe. Nur würde ich dem glatt widersprechen und hilfsweise

(da wo tatsächlich Verbesserungen feststellbar sind) unsere

Autorenschaft bestreiten, denn wir waren - bei allem Lärm - nur ein

kleiner Bestandteil der Gesellschaft, die sich auch ohne unser Zutun

verändert hätte - und die ja mit Sicherheit auch uns selbst

verändert hat. Ebenso sinnlos ist es natürlich, die 68-er für alles

haftbar machen zu wollen, was seither schiefgelaufen ist.

Das Stöbern durch die 4 Bände ruft mir nun nicht unmittelbar eigene

Erlebnisse ins Gedächtnis. Viees davon ist mir mittlerweile fremd

geworden. Dafür weht mich beim Blättern eine Ahnung an von der

Vergeblichkeit menschlichen Tuns im Allgemeinen - und dem meiner

Generation im Besonderen, die vor allem eins, nämlich nie alt werden

wollte. »Hope to die before I get old«, wollten The Who 1965, und

Bob Dylan wünschte sich und uns 1973 »May you stay forever young«.

Das Beste an uns ist sicher unsere Musik, und die ist mir nicht

fremd geworden.

Der Startschuß fiel gewissermaßen am 2. Juni 1967 in Berlin. Er traf

den Studenten Benno Ohnesorg. Abgegeben hatte ihn ein Polizist,

hinterrücks und heimtückisch, weil Ohnesorg an einer Demonstration

gegen den Schah von Persien teilgenommen hatte. Der Schah war mir

egal, ich hätte kaum gegen ihn demonstriert (er war schließlich

geladener Gast), aber daß deutsche Polizisten einen Studenten

erschießen würden, der lediglich von seinen demokratischen Rechten

Gebrauch gemacht hatte, das war auf keinen Fall hinzunehmen. Ohne

diesen Mord wäre die 68er Bewegung in Deutschland sicher anders

verlaufen.

Kraushaars Werk beginnt aber weit früher und behandelt viel mehr:

nämlich die Aktivitäten der Studenten-, der Jugend-, der

Bürgerrechts- und Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt. Es wirkt

auf mich heute, als hätten die Leute damals überall echte Probleme

gehabt: in der DDR, in den USA, in Vietnam, Afrika, Griechenland,

China, im Nahen Osten, in Lateinamerika und anderswo. Wir hingegen

waren hauptsächlich solidarisch, hatten bestenfalls Phantomschmerzen

(wie den bereits verlorenen Kampf gegen Hitler, den »tausendjährigen

Muff« unter den Talaren oder den Nato-Doppelbeschluß).

Das Anziehendste an uns war zweifellos unser grandioses

Zusammengehörigkeitsgefühl, unsere Version von »Einer für Alle und

Alle für Einen«, das sich teilweise bis heute gehalten hat.

Darüberhinaus hatten wir nicht wirklich was zu bieten. Wir

propagierten mit »Aussteigen« und »Leben in Alternativwelten« zwar

sympathische Konzepte, die sich für die meisten jedoch nicht als

lebbar erwiesen, fetischisierten gleichzeitig Begriffe wie

Gerechtigkeit, Gleichheit und Kollektiv, womit wir nebenher ein

halbwegs funktionierendes Schulsystem ruinieren halfen. Wir haben

sinnlos Autorität als solche vernichtet, heute könnten wir dringend

welche brauchen. Wir wollten im Zweifel alles - am liebsten etwas

Surreales wie den freien Blick aufs Mittelmeer. Irgendwann lief das

Ganze gewaltig und gewalttätig aus dem Ruder.

Schlimmeres haben vermutlich die Grünen (sie wollten immer sehr

Reales) verhindert, was übrig blieb, ist (nicht nur) dank der

Grünen, zwar blöd genug - aber kein deutsches

Alleinstellungsmerkmal. Wir leben heute, mit Verlaub, in einer

vollkommen durchbürokratisierten, moralinsauren, humor- und

ironiefreien, uneleganten und uncharmanten Welt, die seltsamerweise

einigermaßen gut funktioniert, den tonangebenden Klugscheißern und

Bedenkenträgern zum Trotz, in der aber grundsätzlich jedem vorab

immer das Schlechteste unterstellt werden muß (vor allem Promis,

Politikern, Bankern und Managern) und diese üble Vorrede sich auch

noch als Bürgersinn ausgibt.

In dieser Welt haben wir, die Guten, immer recht, wollen, daß die

Leute gefälligst nach unserer Facon leben, ob sie dabei selig

werden, ist uns wurscht - wir handeln schließlich in höherem

Auftrag. Die Leute, die wir derart ignorieren, wählen zu unserer

Verblüffung in Massen die AfD, führen in asozialen Netzwerken einen

gemeinsam-einsamen Kampf gegen das »verhaßte System« - oder sie

rotten sich wie in Frankreich zusammen und schlagen alles kurz und

klein - es ist eine schlechte Kopie des Mai 68, die sich da und

anderswo manifestiert, weil ohne jede Vorstellung von Utopie. Unterm

Pflaster liegt nicht mehr der Strand, sondern die Kanalisation - und

sie stinkt.

Wir nehmen nicht mal zur Kenntnis, daß es hier vor allem um Respekt

geht, weswegen der Versuch, die Leute mit Almosen ruhig zu stellen,

fehlschlagen muß. Wobei besagte Leute, die Fetische unserer Jugend,

das hohe Lied von Gleichheit und Gerechtigkeit skandierend, noch

weniger als wir damals wissen, was sie eigentlich wollen, aber

gleichwohl sicher sind, daß es so nicht weitergeht. Da ist ein

Gefühl von drohendem Unheil, das zumindest mich beim Blättern durch

Kraushaars Werk beschleicht.

Viele jedoch, die damals dabei waren (und denen ihre Vergangenheit

nicht peinlich ist - da gibt es nicht wenige) werden in der riesigen

Materialsammlung von Kraushaar vor allem nach Vergewisserung,

Bekannten und Bekanntem suchen.

Alle anderen wären (wie ich sehr oft höre) gern dabeigewesen. Für

sie ist Kraushaars Chronik unserer verlorenen Zeit ein süffiger

Abenteuerroman, an den man gehen sollte wie Burt Lancaster einst an

den »Roten Korsaren«: Glaubt nur, was ihr seht – nein, glaubt nicht

einmal die Hälfte davon!

Artikel online seit 17.01.19

|

Wolfgang Kraushaar

Die 68er–Bewegung

Eine illustrierte Chronik

1960 – 1969

Klett-Cotta

2000 Seiten,

199,00 €

Leseprobe

Foto: Wolfgang

Kraushaar, 2012

bei den Roemerberggesprächen in Ffm.

Creative Commons

Attribution-Share Alike 3.0 Unported |