Times Square am Nachmittag, strömender Regen. Aber das hält natürlich niemand davon ab, sich in der Schlange für die reduzierten Eintrittskarten zu den Broadway-Shows am gleichen Abend einzureihen. Manche Dinge können etwas dauern. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo ein Wlan…

Nein, nicht irgendwo strahlt vielleicht ein Starbucks seine Web-Wellen hinüber – der gesamte Times Square ist mit öffentlichem und kostenfreien Wlan abgedeckt. Und so stehe ich unter meinem Schirm und verfolge den ORF-Livestream (der ORF hat sich anscheinend nicht so sehr mit Länderkennungen wie ARD und ZDF) des EM-Spiels Polen – Russland.

Es ist ein Vorgeschmack dessen, was möglich wäre – auch in Deutschland. Doch Kommunen in Old Germany kümmern sich selten bis überhaupt nicht um öffentliche Netz-Zugänge. Für kleine Gastronomen ist die Störerhaftung noch dazu ein gewaltiges Problem. Es wäre ein wichtiger Schritt würden die Politik den heute gemachten Vorschlag der Digitalen Gesellschaft zu einer Gesetzesänderung aufgreifen.

Denn es geht ja hier nicht nur ums Fußballgucken. Tatsächlich hat die Möglichkeit per Smartphone nach Informationen zu indirekte Effekte: Touristen müssen nun nicht mehr eher unseriös erscheinende Personen nach dem Weg fragen und Ticket-Schwarzhändlern wird es schwerer fallen Karten zu überhöhten Preisen anzubieten. Wenn wir über offenes Wlan reden, geht es häufig um Geschäftsideen und Startups. Doch mit steigender Verbreitung von Smartphones – und weiterhin überhöhten Roaming-Preisen – gewinnt drahtloses Internet eben auch eine touristische Bedeutung.

Doch auch in anderen Punkten prägt digitale Technik inzwischen das New Yorker Stadtbild. So gibt es über vielen Eingängen zu U-Bahn-Stationen Meldungen über Betriebsstörungen auf einem HD-Bildschirm. Und weil der Bahnnutzer garantiert dort garantiert hinsieht wird darüber natürlich Werbung platziert. In einer so mit Werbung überbordenden Stadt sind diese wohl einige der wenigen Flächen, oder besser Displays, die tatsächlich wahrgenommen werden.

Wenn wir über Werbung in New York reden, kommen wir nicht um das Thema Social Media herum. Social

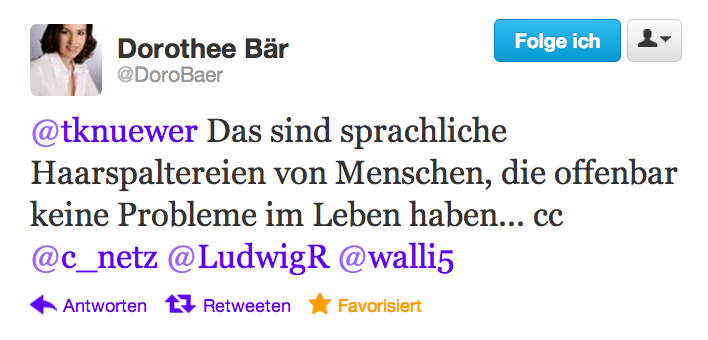

Wenn wir über Werbung in New York reden, kommen wir nicht um das Thema Social Media herum. Social is everywhere ist überall. Kein Restaurant, kein Supermarkt, keine Drogerie, die nicht an ihrer Eingangstür auf ihre Aktivitäten bei Facebook, Twitter und Foursquare hinweisen würde. Überhaupt Foursquare: Wie spannend dieser Dienst sein kann zeigt, sich wenn ihn viele nutzen. Dann sind die Tipps an Orten hilfreich und ebenso die ortsbezogene Suche nach Restaurants oder Geschäften.

Wer an deutsche Verhältnisse gewöhnt ist, den überrascht vielleicht die Selbstverständlichkeit mit der digitale Begrifflichkeiten in Werbung einfließen, die auf die breite Masse zielt. Wer nicht weiß, was @ und # bei Twitter sind, der wird beispielsweise mit der aktuellen Kampagne für das Nike Fuelband wenig anfangen können:

Diese Kampagne ist für mich – Nike ist ja häufig Vorreiter – Zeichen einer neuen Zeit. Auch weiterhin werden wir analoge Werbung sehen, egal ob als Plakat, Magazin-Anzeige oder TV-Spot. Doch im nächsten Schritt wird sie das Ziel haben den Kunden auf die Online-Präsenzen des Unternehmens zu bekommen. Denn dort erfährt man, wer er ist und bringt ihn in die Konversation.

Auch in Sachen Museum gibt es einen gravierenden Unterschied. Bei der Nacht der Museen in Düsseldorf hatte das NRW-Forum, das vielleicht innovativste Museum Deutschlands, Foto-Blogger angeworben. Die sollten durch die Nacht und die beteiligten Häuser schlendern und mit ihren Bildern Lust auf Kunst machen. Leider aber wurde dies von einigen Museen wie den Landeskunstsammlungen NRW nicht erlaubt. Die rechtlichen Begründungen wirken dabei vorgeschoben, geht man durch das New Museum an der Lower East: Dort ist Fotografieren ganz offen erlaubt. Mehr noch: Freies Wlan gibt es ebenfalls überall, in jedem Raum wird offensiv für die Digitalität geworben.

Auch in Sachen Museum gibt es einen gravierenden Unterschied. Bei der Nacht der Museen in Düsseldorf hatte das NRW-Forum, das vielleicht innovativste Museum Deutschlands, Foto-Blogger angeworben. Die sollten durch die Nacht und die beteiligten Häuser schlendern und mit ihren Bildern Lust auf Kunst machen. Leider aber wurde dies von einigen Museen wie den Landeskunstsammlungen NRW nicht erlaubt. Die rechtlichen Begründungen wirken dabei vorgeschoben, geht man durch das New Museum an der Lower East: Dort ist Fotografieren ganz offen erlaubt. Mehr noch: Freies Wlan gibt es ebenfalls überall, in jedem Raum wird offensiv für die Digitalität geworben.

In einem Punkt immerhin hängt New York aber zurück: Taxibestellung per App. “In New York sind Taxizentralen gesetzlich untersagt”, erfuhr ich zum Erstaunen während der Le Web in London vergangene Woche vom CEO des britischen Minicab-Verteilers Hail. Und da New Yorker Taxen angesichts der Sprach- und Ortsunkundigkeit der Fahrer ohnehin nur so mitteltoll sind hat sich in den vergangenen Jahren eine teure Alternative breit gemacht: Limousinen. Die musste man bisher vorbestellen (außer während des Taxistreiks, bei dem sie offen für ihre Dienste warben).

Im Januar 2011 aber startete in San Francisco Uber Cars – und der Jubel über diesen Dienst kennt seitdem im nordamerikanischen Teil meiner Twitter-Timeline keine Grenzen. Vergleichbar mit MyTaxi in Deutschland kann der Fahrgast per Mobile App eine Limousine bestellen, abgerechnet wird nach einem (allerdings eher komplizierten) Zeit-/Distanz-Maßstab. Zum Bezahlen ist dagegen gar nichts nötig. Der Betrag wird von der bei Uber hinterlegten Kreditkarte abgebucht, das Trinkgeld kann entweder standardmäßig als Prozent vom Fahrpreis festgelegt werden oder jedes Mal manuell justiert werden. Interessant auch: Anscheinend bewerten nicht nur die Fahrgäste die Fahrer – sondern auch anders herum.

So wird in New York das Web mit der Betonung auf Social immer mehr zum Alltag. Und natürlich ist klar, was hier in Deutschland passiert: In zwei Jahren wird es hier ähnlich aussehen.

Spätestens mit der Ausgabe vom 10. Juni 2002 wusste das Netzwert-Team, dass es dem Ende entgegen ging. Der Mindestumfang der Beilage war von Anfangs 12 Seiten auf Wirmüssenmalgucken-wasanAnzeigenkommt zusammengedampft, im konkreten Fall blieben noch magere drei Seiten. Die lange überdachte Rubrikentitel, die dafür sorgen sollten, dass jenes weite Themenspektrum von Unternehmen über Startupfinanzierung bis zu Rechts- und Politikthemen abgedeckt wurden, war Makulatur.

Spätestens mit der Ausgabe vom 10. Juni 2002 wusste das Netzwert-Team, dass es dem Ende entgegen ging. Der Mindestumfang der Beilage war von Anfangs 12 Seiten auf Wirmüssenmalgucken-wasanAnzeigenkommt zusammengedampft, im konkreten Fall blieben noch magere drei Seiten. Die lange überdachte Rubrikentitel, die dafür sorgen sollten, dass jenes weite Themenspektrum von Unternehmen über Startupfinanzierung bis zu Rechts- und Politikthemen abgedeckt wurden, war Makulatur.