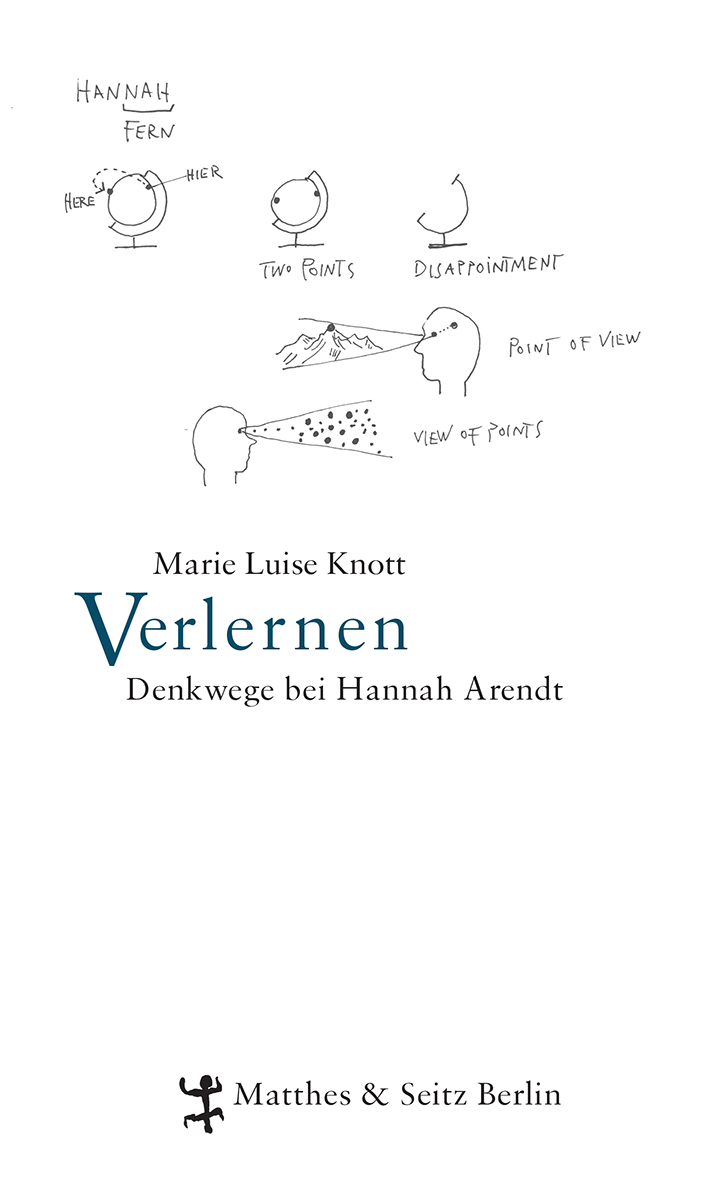

Wer Arendts Argumentation verstehen will, muss bereit sein um- und querzudenken. Das ist einfacher gesagt als getan. Der Leser wird hierbei von dem Illustrator Nanne Meyer unterstützt, der für jedes der vier Kapitel kongeniale Illustrationen angefertigt hat, die den notwendigen Verlern-Prozess in Piktogrammen visualisieren und (be-)greifbar machen.

Ausgehend vom Eichmann-Buch zeigt Knott, welch immense Bedeutung Ironie und die Fähigkeit zu lachen in Arendts Denkkosmos haben. »Ironie war ein Mittel, sich die Angst, die das Phänomen auslöste, auf Distanz zu halten«, erklärt Knott. Das damit verbundene Lachen ist daher ein befreiendes und die Beklemmung abschüttelndes, ein »Atemholen des Denkens«. Hannah Arendt, so die Deutung der Übersetzerin, benötigte dieses Lachen, um die hoch emotionalisierte Diskussion um Schuld und Verantwortung Eichmanns wieder auf eine sachliche Ebene zu zwingen. Dieses Herunterbrechen erst erlaubte es ihr, von der »Banalität des Bösen« zu schreiben. Das Lachen bildete die Brücke zwischen dem eigenen Schrecken und der lapidaren Erkenntnis, mit Eichmann allenfalls einem »beliebigen Hanswurst« gegenüberzustehen, dem es an Tiefe, Radikalität und Dämonie fehlte.

Neben der Fähigkeit zu lachen spielte Hannah Arendts Existenz als deutsche Jüdin in New York eine immense Rolle für die Fixierung ihres Denkens, wie Marie Luise Knott zeigt. Denn sprachlich scheint sich Arendt in Amerika deutlich länger als Emigrantin, wenn nicht gar Exilantin gefühlt zu haben. Während sie relativ schnell Anschluss findet, fühlt sie sich sprachlich isoliert, um nicht zu sagen, von ihrer Sprache isoliert. Aufgewachsen ist sie in der deutschen, jüdischen und klassisch-griechischen Kultur, die ihr allesamt in der deutschen Sprache vermittelt wurden und aus deren Schriften sie aus dem Stand ganze Passagen zitieren konnte. In den USA verlor sie diese intellektuelle Freiheit ein Stück weit.

»In meiner Art zu denken und zu urteilen komme ich noch immer aus Königsberg«, sagte sie später einmal zu Joachim Fest. Dies sollte sich auf ihr Schaffen auswirken. Denn wann immer sie sich in die amerikanischen Debatten einbringen wollte, stand sie vor der Hürde, auf notwendige Zitate und Verweise verzichten zu müssen oder diese mühevoll nachzuschlagen, da sie die amerikanischen Quelltexte nie gelesen hatte. Und selbst wenn sie die englischsprachigen Quellen fand, war fraglich, ob Metaphern und sprachliche Bilder im Englischen tatsächlich analog verwendet werden konnten. Hannah Arendt, für die die Bedeutung des Gesagten und die Metaphorik des zu Verstehenden eine immens große Rolle spielte, stieß hier immer wieder an ihre Grenzen. An ihren Doktorvater Karl Jaspers schrieb sie noch im Sommer 1963: »Der Teufel sollte die Zweisprachigkeit holen.«

Fehlten ihr anfangs die englischsprachigen Bezüge, gingen ihr später manchmal die deutschen verloren. Knott zeigt, wie Arendt ihre Aufsätze und Bücher teils doppelt schrieb, in englischer und deutscher Fassung – wobei die deutsche Version oft umfassender und stärker intertextuell geprägt war. Im Annex des Buches kann man das anhand ausgewählter Beispiele nachvollziehen. Nichtsdestotrotz transportierte Arendt mit ihrem Schreiben auf dem schmalen Grad der Zweisprachigkeit »das Wissen der europäischen geisteswissenschaftlichen Zwischenkriegsmoderne und deren Scheitern in die USA«. Die europäische Kulturgeschichte war für Hannah Arendt eng mit der Tradition des Debattiersalons verbunden. Nicht zufällig forderte sie auch von Fest eine Unterhaltung anstelle des Interviews.

Arendts Werk ist ein Gespräch mit Freunden, mit Platon und Sokrates ebenso wie mit Martin Heidegger, Rahel Varnhagen, William Shakespeare, Emily Dickinson oder Heinrich Heine. Knott erinnert in diesem Zusammenhang an Ted Weiss’ Gedicht The Living Room, in der er die gemeinschaftliche Gegenwart der europäischen Denker posthum inszenierte. In dieses imaginierte Wohnzimmer voller Freunde lud Hannah Arendt ihre Leser und Zuhörer stets ein, nicht um diese auf ihren Platz und in ihre Perspektive zu zwingen, sondern um ihre Leser an diesen Salongesprächen mit ihren neuen, »verlernten« Sichtweisen teilhaben zu lassen.

»Arendt liebte das Übertreiben, jenes über das Bekannte Hinaustreiben der Sprache, das versucht, das Denken, das gerne gewohnten Bahnen folgt, im Dramatisieren neu aufs Spiel zu setzen.« Diese Worte schreibt Knott am Ende ihrer Untersuchung und kehrt damit inhaltlich zum Ausgangspunkt der Arendt-Kontroverse zurück. Arendts eigentliches Anliegen ihres Berichts vom Eichmann-Prozess teilt Bertolt Brecht in Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui: »Die großen politischen Verbrecher müssen durchaus preisgegeben werden, und vorzüglich der Lächerlichkeit.«

Marie Luise Knott: Verlernen. Denkwege bei Hannah Arendt

Marie Luise Knott: Verlernen. Denkwege bei Hannah Arendt

Matthes & Seitz Berlin 2011

151 Seiten. 19,90 Euro

Hier bestellen

Marie Luise Knott (Hrsg.) & David Heredia: Hannah Arendt & Gershom Scholem. Der Briefwechsel 1939 – 1964

Marie Luise Knott (Hrsg.) & David Heredia: Hannah Arendt & Gershom Scholem. Der Briefwechsel 1939 – 1964

Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag 2011

695 Seiten. 39,90 Euro

Hier bestellen

Hannah Arendt & Joachim Fest: Eichmann war von empörender Dummheit. Gespräche und Briefe

Hannah Arendt & Joachim Fest: Eichmann war von empörender Dummheit. Gespräche und Briefe

Piper-Verlag 2011

208 Seiten. 16,95 Euro

Hier bestellen

[…] meint Stangneth. Er widerspricht (wie auch die Herausgeberin seiner Aufzeichnungen) der Einschätzung Hannah Arendts, die während des Eichmann-Prozesses schreib, dass der Verantwortliche für die Massendeportationen […]