1964 zog es ihn nach New York. Er wollte mit Harvey Kurtzman zusammenarbeiten. Dieser verhalf Crumb zu seinen ersten Veröffentlichungen in dem von ihm herausgegeben Magazin Help!, allerdings wurde dessen Erscheinen nur wenige Monate nach Crumbs Ankunft in New York eingestellt. Während Kurtzman als Karikaturist beim Playboy Unterschlupf fand, musste Crumb zurück in die Postkartenmanufaktur nach Cleveland. Von dort zog er 1967 weiter nach San Francisco, wo er seine einmalige Karriere als Gründer der Underground-Comix startete. Dort stand er am 25. Februar 1968 an der Ecke Haight/Ashbury Street, schlecht genährt und in einen altmodischen Anzug gekleidet, und verkaufte aus einem Kinderwagen heraus die erste Nummer seines Comicmagazins namens ZAP-Comix. Crumb erinnerte sich später an die Szenerie. Seine Zeichnung zeigt seine Geburtsstunde als Comickünstler und führt sogleich den Kinderwagen als vieldeutige Metapher für Crumbs Werk ein, die für die Kindheit als Wiege seiner Comickunst sowie für die niemals endenden kindlichen Bedürfnisse des Ödipus’ Crumb steht, die zugleich ständiger Anlass seiner »Comicstherapie« ist.

Der von Crumb gewählte Begriff »Comix« ist der bewusste Gegenentwurf zu den Superhelden- und Horrorcomics seiner Zeit. Crumb blickte wie Brian Wilson, Bob Dylan und viele andere kontemporäre Künstler zurück und besann sich in seinem traditionsverliebten Zeichenstil auf Bewährtes. Seine frühen Zeichnungen sind inspiriert von Carl Barks’ Donald Duck-Geschichten und Walt Kellys Pogo-Strips, von George Herrimans Krazy Kat und E. C. Segars Popeye. Die einfachen Erzähltechniken dieser großen US-amerikanischen Zeichner mischte er mit der ihn umgebenden Trash-Kultur der Hippies. Seine randvollen Skizzenbücher, von denen ein erster Teil im TASCHEN Verlag erschienen ist, geben einen Eindruck seines ständigen Jonglierens mit Stilen, Themen und Verarbeitungen der amerikanischen Alltagskultur.

Der von Crumb gewählte Begriff »Comix« ist der bewusste Gegenentwurf zu den Superhelden- und Horrorcomics seiner Zeit. Crumb blickte wie Brian Wilson, Bob Dylan und viele andere kontemporäre Künstler zurück und besann sich in seinem traditionsverliebten Zeichenstil auf Bewährtes. Seine frühen Zeichnungen sind inspiriert von Carl Barks’ Donald Duck-Geschichten und Walt Kellys Pogo-Strips, von George Herrimans Krazy Kat und E. C. Segars Popeye. Die einfachen Erzähltechniken dieser großen US-amerikanischen Zeichner mischte er mit der ihn umgebenden Trash-Kultur der Hippies. Seine randvollen Skizzenbücher, von denen ein erster Teil im TASCHEN Verlag erschienen ist, geben einen Eindruck seines ständigen Jonglierens mit Stilen, Themen und Verarbeitungen der amerikanischen Alltagskultur.

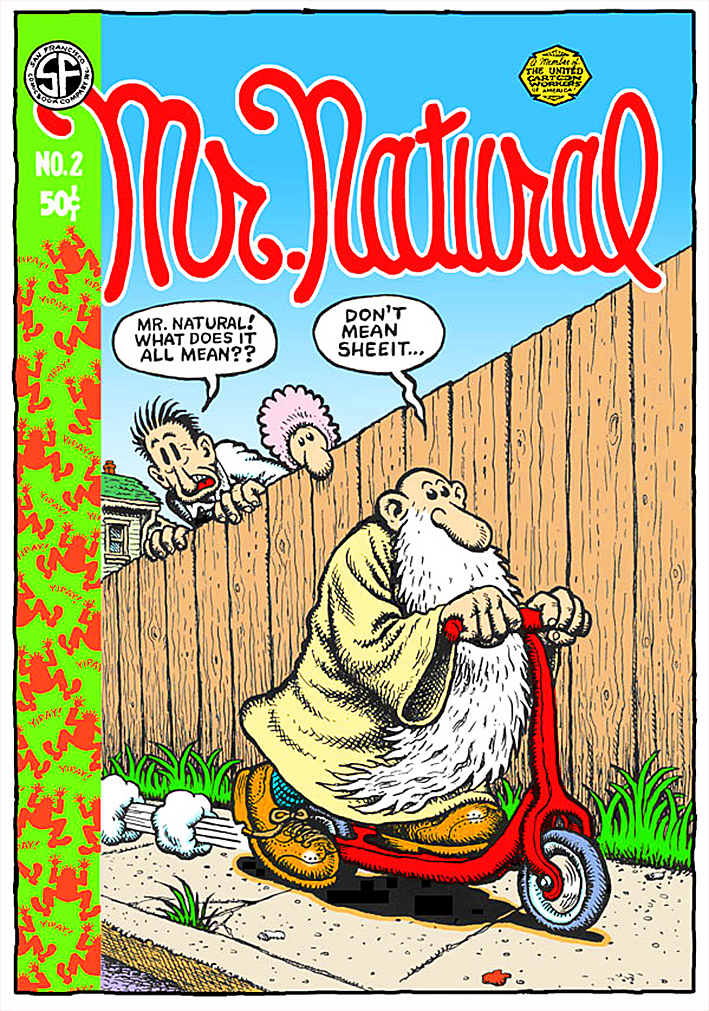

So ließ er innerhalb weniger Jahre ein Universum an einfach konstruierten, aber tief ironischen Geschichten rund um seine frühen Helden Mr. Natural, Fritz the Cat oder Mr. Snoid entstehen. Den Humor verlagerte er dabei von der physischen Erfahrung auf die Ebene der Psychologie. Crumbs Helden stolperten nicht mehr im tatsächlichen Sinne über gespannte Seile, sondern über die Fallstricke ihres Innenlebens. »Statt kämpfende, fallende oder mit Ziegelsteinen prügelnde Charaktere zeigt Crumb Menschen, die in den Kaninchenbau der eigenen Psyche fallen«, schreibt John Carlin in Masters of American Comics. Dies bedurfte der genauen Beobachtung des menschlichen Verhaltens. Crumbs Meisterschaft in dieser Disziplin brachte ihm den Titel »Brueghel der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts« ein.

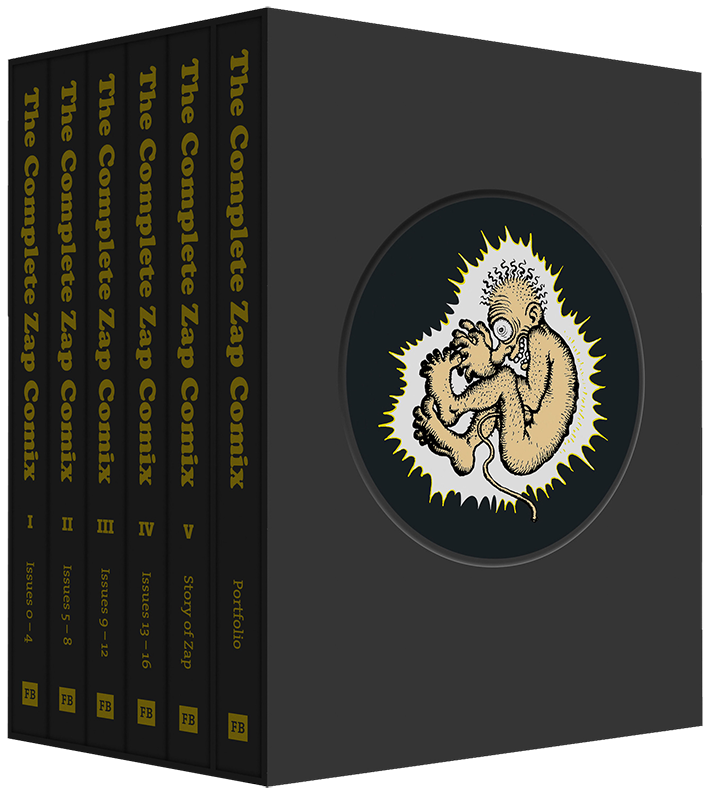

Auf dem legendären Titel der ersten Ausgabe seines ZAP-Magazins begegneten die Leser zum ersten Mal Crumbs Philanthropen Mr. Natural. Der stets weise, in sich ruhende, salomonische Hippie-Priester wird Crumbs Zap-Comix wie keine zweite Figur prägen. Mit dessen Berühmtheit konnte nur Fritz the Cat mithalten, ein im Stile der »funny-animal«-Charaktere gezeichneter Kater mit disneyhaftem Antlitz, hinter dem sich ein Abgrund aus schnoddriger Dreistigkeit und obsessiver Geilheit verbirgt. Mit The Book of Mr. Natural und The Life and Death of Fritz the Cat wurde Crumbs einflussreichsten »funny«-Charakteren jüngst eine Neuauflage gewidmet. Die Gegenentwürfe zu diesen beiden Figuren bilden der mürrische Mr. Snoid und das nicht weniger miesepetrige Schwein Prufrock Piggy. Diese vier Figuren bilden den Jekyll-Hyde-haften Kern von Crumbs neurotischer Comicwelt, in der es unablässig um Sex und Drogen geht. Françoise Mouly, Artdirektorin des New Yorker Magazine und Ehefrau von Art Spiegelman, bezeichnete seine ZAP-Comix als »Handbücher der Hippie-Haltung« sowie als »Bibeln der Gegenkultur«. Sie bildeten explizit ab, was die Flower-Power-Kultur hervorbrachte – daher auch das X im Namen und die zahlreichen Skandale rund um seine Zeichnungen.

Auf dem legendären Titel der ersten Ausgabe seines ZAP-Magazins begegneten die Leser zum ersten Mal Crumbs Philanthropen Mr. Natural. Der stets weise, in sich ruhende, salomonische Hippie-Priester wird Crumbs Zap-Comix wie keine zweite Figur prägen. Mit dessen Berühmtheit konnte nur Fritz the Cat mithalten, ein im Stile der »funny-animal«-Charaktere gezeichneter Kater mit disneyhaftem Antlitz, hinter dem sich ein Abgrund aus schnoddriger Dreistigkeit und obsessiver Geilheit verbirgt. Mit The Book of Mr. Natural und The Life and Death of Fritz the Cat wurde Crumbs einflussreichsten »funny«-Charakteren jüngst eine Neuauflage gewidmet. Die Gegenentwürfe zu diesen beiden Figuren bilden der mürrische Mr. Snoid und das nicht weniger miesepetrige Schwein Prufrock Piggy. Diese vier Figuren bilden den Jekyll-Hyde-haften Kern von Crumbs neurotischer Comicwelt, in der es unablässig um Sex und Drogen geht. Françoise Mouly, Artdirektorin des New Yorker Magazine und Ehefrau von Art Spiegelman, bezeichnete seine ZAP-Comix als »Handbücher der Hippie-Haltung« sowie als »Bibeln der Gegenkultur«. Sie bildeten explizit ab, was die Flower-Power-Kultur hervorbrachte – daher auch das X im Namen und die zahlreichen Skandale rund um seine Zeichnungen.

Dies erklärt auch den großen Erfolg seiner Comix. Von den Zeitungshändlern abgelehnt, fühlte sich Crumb in keiner Weise an die Selbstzensur der amerikanischen Comicverlage gebunden. In ZAP publizierte er eindeutige, nichts verbergende Zeichnungen, die nicht selten unter dem Einfluss harter Drogen entstanden sind. Die Erlebnisse unter dem Einfluss verschiedener »bewusstseinserweiternder Substanzen« hat er dann wiederum in seinen anarchisch-wilden Comix verarbeitet. Seinem Magazin hat dies nicht geschadet, im Gegenteil. Es wurde zum begehrten Skandalblatt, das zunächst nur unter dem Ladentisch zu haben war. »Comics Go Underground«! Sex, Drugs und Jazz waren die Dinge, die Crumb in jener Zeit faszinierten und mit denen er die Szene verzauberte, die seine Comix auf der Suche nach sich selbst verschlang. Bald schon kam kein Headshop mehr ohne Crumbs ZAP-Magazin aus. Im Gegenzug musste bald jedes Underground-Comix-Magazin einen echten Crumb haben. Der Cartoonist, Autor und Kritiker Robert C. Harvey erinnert sich daran, dass nahezu jeder Comiczeichner in den 1970er Jahren eine Crumb-Phase gehabt hätte. Crumbs Einfluss auf das Medium sei enorm, Comics hätten »nie wieder so sein können, wie zuvor«.

Dies erklärt auch den großen Erfolg seiner Comix. Von den Zeitungshändlern abgelehnt, fühlte sich Crumb in keiner Weise an die Selbstzensur der amerikanischen Comicverlage gebunden. In ZAP publizierte er eindeutige, nichts verbergende Zeichnungen, die nicht selten unter dem Einfluss harter Drogen entstanden sind. Die Erlebnisse unter dem Einfluss verschiedener »bewusstseinserweiternder Substanzen« hat er dann wiederum in seinen anarchisch-wilden Comix verarbeitet. Seinem Magazin hat dies nicht geschadet, im Gegenteil. Es wurde zum begehrten Skandalblatt, das zunächst nur unter dem Ladentisch zu haben war. »Comics Go Underground«! Sex, Drugs und Jazz waren die Dinge, die Crumb in jener Zeit faszinierten und mit denen er die Szene verzauberte, die seine Comix auf der Suche nach sich selbst verschlang. Bald schon kam kein Headshop mehr ohne Crumbs ZAP-Magazin aus. Im Gegenzug musste bald jedes Underground-Comix-Magazin einen echten Crumb haben. Der Cartoonist, Autor und Kritiker Robert C. Harvey erinnert sich daran, dass nahezu jeder Comiczeichner in den 1970er Jahren eine Crumb-Phase gehabt hätte. Crumbs Einfluss auf das Medium sei enorm, Comics hätten »nie wieder so sein können, wie zuvor«.

[…] sind Minnies Zeichnungen an die Underground-Comix von Aline Kominsky-Crumb angelehnt, die innere Rebellion bekommt also eine passende äußere Kunstform (die, nebenbei […]

[…] in ihren humorigen Zügen an Ralf Königs Prototyp erinnert und in ihren ernsthaften Passagen an Robert Crumbs Genesis denken lässt. Die Geschichte der Menschheit präsentiert Saramago seinen Lesern als eine ihrer […]

[…] Tatsächlich laufen die Argumente des Festivals mit einer Ausnahme ins Leere. Richtig ist, dass die Comickunst lange Zeit eine No-Go-Area für Künstlerinnen war. Die Claims hatten die Pioniere der Neunten Kunst abgesteckt. Erst nach und nach erhielten auch Frauen Zutritt in die heiligen Hallen der Comicbranche. Inzwischen sind sie nicht mehr wegzudenken. Und das ist gut so! Diese Floskel greift nicht, weil sie gut klingt, sondern weil vor allem der kreativste Bereich der Neunten Kunst – der der Mini- und Do-it-Yourself-Comics – von Frauen dominiert wird. Kommen wir aber zurück zum Argument, dass man die Comicgeschichte nicht ändern könne. Das ist so richtig wie unnötig, schließlich gehören nominierte Künstler wie Charles Burnes, Daniel Clowes, Joann Sfar, Riad Sattouf oder Christophe Blain nicht zu den Altvorderen der Neunten Kunst. Folgt man Bondoux‘ Argument der Auszeichnung für ein Lebenswerk, das in der Comicgeschichte relevant sei, konsequent, dann dürften auch ihre Namen nicht auf der Liste stehen. Oder anders herum gesagt: ihre Namen gehören da mit der gleichen Berechtigung hin, wie die von Julie Doucet, Alison Bechdel oder Aline Kominsky-Crumb. […]

[…] Bibel und die Neunte Kunst, das ist doch ein alter Hut. Schließlich ist da ja Robert Crumbs Genesis und… ja, was eigentlich? Wie eindrucksvoll dessen künstlerische Verarbeitung des Alten […]

[…] Swarte ist Hollands erfolgreichster Comiczeichner. Art Spiegelman und Robert Crumb zählt er zu seinen engen Freunden, Chris Ware fühlt sich von Swartes Stil inspiriert. In den […]

[…] und überaus expliziter Blick auf Nacktbars und das Leben der dort tätigen Tänzerinnen im Crumb’schen Underground-Comix-Stil. Die Französin Pénélopé Bagieu präsentiert nach ihren Porträts außergewöhnlicher Frauen nun […]