In Die Hunde bellen sind die Perlen seiner journalistischen Arbeit enthalten, wie die Reportage über seine (nur bestes Marihuana rauchende) Putzfrau Mary Sanchez, die er einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleitete (»Ein Tagwerk«), seine Kriminalreportage über die mysteriöse, aber nie aufgeklärten Serienmorde in einer amerikanischen Kleinstadt (»Handgeschnitzte Särge«) oder aber sein Bericht von der Reise der amerikanischen Operntruppe »Porgy und Bess« ins stalinistische Russland (»Die Musen sprechen«). Diese Texte entlarven ebensoviel, wie sie geheimnisvoll im Dunkel lassen. Sie sind ebenso einfühlsam und intim, wie sie einen respektvollen Abstand des Schreibers vor seinen Objekten wahren. Und es sind ebenso sehr originell komponierte Hirngespinste eines Schriftstellers, wie es echte Reportagen über die sozialen und politischen Verhältnisse seiner Zeit sind.

Capote war nicht nur einfach ein Schriftsteller. Capote war ein Dandy, ein ziemlich schräger, exzentrischer und in aller Eitelkeit auch verlorener Spieler, wie George Plimpton in seiner »Oral History« Truman Capotes turbulentes Leben kolportiert von Freunden, Feinden, Bewunderern und Konkurrenten in vielfältigen Berichten und Kolportagen deutlich macht. Darin wird Capote mal als »kreischende Xanthippe«, mal als schreibendes »Genie« bezeichnet, mal als genialer Reporter gerühmt und mal als hinterhältiger Schmierfink denunziert. Was auch daran lag, dass es kein Geheimnis gab, das bei Capote sicher aufgehoben sein konnte. Je nach Laune und momentaner Auffassung bereitete es dem Dandy ein diebisches Vergnügen, die lauten und leisen Geheimnisse der High Society zu verarbeiten oder kundzutun.

In seinen Klatschroman Erhörte Gebete sollte angeblich das folgende Camus-Zitat einfließen: »Man sagt nie mehr als ein Viertel von dem, was man weiß; sonst würde alles zusammenbrechen. Man sagt so wenig, und schon fangen sie an zu schreien.« Ob es tatsächlich nicht mehr als ein Viertel seines Insiderwissens war, was Capote in seinen Roman hat einfließen lassen, ist bis heute kaum auszumachen. Sicher ist aber, dass es genug war, um alle zum Schreien zu bringen.

Wenn man so will, war Truman Capote der Whistleblower seiner Zeit, indem er das, was er von den Schönen und Reichen – eine Gesellschaftsschicht, von der sich Capote gleichermaßen hingezogen wie abgestoßen fühlte – wusste, literarisch verarbeitete. Sowohl Plimpton als auch Capote-Biograf Gerald Clarke machen dies mit Hilfe der mündlichen Aussagen von Zeitgenossen und Zeitzeugen anschaulich. Bei Plimpton drehen diese den Spieß nun um und berichten – chronologisch sortiert – ihre Sicht der Dinge. Durch die Brille der anderen betrachtet setzt sich Truman Capotes Leben nicht nur kaleidoskopartig zusammen; mit jeder neuen Perspektive verschiebt sich auch gleichermaßen der Gesamteindruck, als würde man an eben diesem Kaleidoskop drehen. Deshalb sieht dieser »TC« auch gleichermaßen selbstverliebt wie selbstverloren aus. Truman Capote, der das Leben vollkommen aus kostete, sämtliche Dimensionen des Da- und Bewusstseins durchlebte und dessen am Ende überdrüssig und müde war.

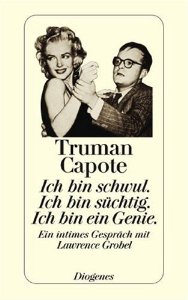

Mehr als einmal endete Capote im absoluten Delirium, einem Rausch aus Alkohol, Drogen und Übermut. Das gehörte für ihn zu seinem exzentrischen Künstlerdasein. In seinen literarischen Selbstgesprächen sagt er zu seinem fiktiven Zwilling »Ich bin Alkoholiker. Ich bin drogenabhängig. Ich bin homosexuell. Ich bin ein Genie. Selbst mit diesen zweifelhaften Qualitäten könnte ich noch ein Heiliger sein. Aber keine Bange, ein Heiliger bin ich nicht.« Dieser Auszug veranlasste auch den Journalisten Lawrence Grobel zu seinem Buchtitel Ich bin schwul. Ich bin süchtig. Ich bin ein Genie, in dem er seine Gespräche mit Capote posthum veröffentlichte. Die große Schwäche dieser Gespräche ist, dass der Journalist Grobel dem Schlitzohr Capote darin zu keinem Zeitpunkt das Wasser reichen kann. So bereitet Grobel ihm einmal mehr eine Bühne zur Selbstproduktion, statt tatsächlich hinter die Kulissen des innerlich auch tief verunsicherten Capote zu schauen. Warum es dennoch lesenswert ist, liegt auf der Hand. Hier kann man Capote posthum live on stage erleben und sich von seinem rhetorischen Talent überzeugen lassen. Denn argumentativ war Capote ein Gigant seiner Zeit. Hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes sollte man bei der Lektüre dieser Gespräche stets bedenken, dass hier ein hoch talentierter und intelligenter Giftzwerg spricht, der auch ohne Anlass auszuteilen weiß.

Truman Capote war Schlitzohr und Sensibelchen zugleich. Er kannte die Welt ganz oben und die ganz unten, ging im New Yorker UN-Plaza-Hotel ebenso ein und aus wie zwischenzeitlich in den Todestrakten der amerikanischen Gefängnisse. Capote lebte von dem, was ihn umgab, indem er es, was immer es war, zur Kunstform erhob. Und er lebte davon, andere in den Dreck zu ziehen, wenn er es für richtig hielt. Capote war auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein Mensch mit Einfluss und Macht. »Die Leute hatten Angst vor Capote, keine Frage. Alle, außer vielleicht Gore Vidal. Er war vermutlich der einzige Mensch, der keine Angst vor Capote hatte und die öffentlichen Schlachten mit ihm sogar genoss. Sie waren richtige Erzfeinde. Vidal verklagte Capote schließlich wegen übler Nachrede. Capote erlitt eine schmachvolle Niederlage, und die öffentliche Fehde endete«, lässt Plimpton den New Yorker Buchhändler Andreas Brown berichten.

Mit nur 15 Jahren fing Truman Capote als jüngster Mitarbeiter beim New Yorker an und stieg in kürzester Zeit nach oben auf. 45 Jahre später war er – krank, abhängig, am Boden zerstört – ganz unten angelangt. Aus dem so selbstsicheren und ausgelassenen Capote war am Ende ein unsicherer und geradezu tragischer Truman geworden. Keiner macht dies eindringlicher deutlich, als Capotes einziger Biograf George Clark, dessen »unschätzbare Hilfe« auch Plimpton anführt. In der Lebensgeschichte des Schriftstellers zeichnet Clark diese Entwicklung mit all ihren euphorischen und depressiven Momenten auf mehr als 700 Seiten nach. Clark lässt den Leser noch einmal in die Capote-Welt eintauchen und mitschwimmen. Wer seine Capote-Biografie und Plimptons gesammelte Überlieferungen nebeneinanderliegt und parallel liest, wird Capotes Werk mit anderen Augen und Ohren lesen.

Vor 30 Jahren, am Morgen des 25. August 1984, starb Truman Streckfus Persons alias Truman Capote nach einen viel zu kurzem Leben mit einem viel zu großen Ausmaß an Alkohol und Drogen im Haus von Joanne Carson in Los Angeles. Der Jazzmusiker Arthur Shaw sagte auf Capotes Beerdigung: »Am Ende wird es nicht seine Berühmtheit sein, deren man gedenken wird, sondern sein Werk.« Es ist beides.

[…] Publikum im Konzertsaal mit der alternativlosen Nonchalance eines Messias und geriert sich als greise Truman-Capote-Version im Mikrokosmos des Musikbusiness. Das alles ist aber nur das Hintergrundrauschen zu seiner Kadenz, […]

[…] Schwester Caroline Lee Radziwill war er sogar eine zeitlang ein Paar. Über Lee Radziwill lernte er Truman Capote kennen und begleitete als Fotograf mit Capote die berühmt-berüchtigte US-Tournee der Rolling […]