Das Label »Verlag für Neu- und Wiederentdeckungen« ist kein exklusives, die editionfünf macht das beispielsweise mit vergessenen Autorinnen. Wie willst Du Dich mit Deinem Verlag da hervorheben?

Vom Vorgehen her bin ich tatsächlich nicht der einzige. Die Friedenauer Presse macht das ganz hervorragend seit Jahrzehnten für die russische und französische Literatur. Auch der Lilienfeld-Verlag hat mit »Lilienfeldiana« eine tolle Reihe für wiederentdeckte Literatur, oder Dörlemann, die auch immer wieder tolle Neuentdeckungen vorstellen. Aber wenn ich das als Label für meinen Verlag hervorhebe, ist das ganz hilfreich.

Was muss ein Buch haben, um Deine Aufmerksamkeit als Verleger zu bekommen?

Mir persönlich ist immer sehr wichtig, dass man das Buch in eine Geschichte einbetten und es wie ein historisches Zeugnis lesen kann. Man soll durch das Buch etwas über die historischen Umstände erfahren.

Legst Du Dich damit nicht unnötigerweise auf den Realismus als Stil fest?

Das muss nicht unbedingt realistisch sein, es reicht eine Anknüpfung daran. Es gibt auch tolle Avantgarde-Literatur, der das gelingt, aber es stimmt, ich komme wohl doch stärker von der realistischen Seite. Wichtig ist mir auch, dass die Bücher eine eigene Sprache haben, allein der Realismus ist mir zu langweilig. Bei älteren Büchern stellt man das schnell fest, denn wenn die keinen eigenen Stil haben, dann sind sie veraltet und lassen sich nicht mehr lesen.

Liest Du alte Übersetzungen vorher und wenn ja, warum?

Ja klar, ich komme so oft an die Texte heran. Ich bin auch schon auf so gute alte Übersetzungen gestoßen, dass ich gedacht habe, dass man die nicht neu übersetzen muss. Diese müsste man dann neu herausbringen – das macht zum Beispiel Die Andere Bibliothek, dort erscheinen häufig alte Übersetzungen neu. Das ist aber nicht mein Ansatz. Ich werde das später sicherlich auch ab und an mal machen, wenn ich der Meinung bin, dass ein Buch unbedingt eine Aufmerksamkeit braucht, und dann eine durchgesehene Fassung verlegen. Aber mein Ansatz ist es, die Bücher neu zu übersetzen. Dazu gehört auch, dass die Bücher nicht so aussehen, als seien sie in den 1940ern entstanden, sondern auch optisch einen zeitgenössischen Zugriff haben. Die Kunst ist dabei, die historische Distanz nicht zu leugnen und es dennoch zeitgemäß zu machen. Das versuche ich mit meinen Büchern.

Fällt Dir der Wechsel vom Lektor zum Verleger noch schwer?

Es ist eigentlich nur eine Erweiterung. Ich lektoriere ja nach wie vor. In bestimmte Bereiche des Verlegerdaseins muss ich mich natürlich noch einfinden, aber ich hatte bei Matthes & Seitz Berlin ja die besten Voraussetzungen, in viele Dinge Einsicht zu erhalten. Ich war zu einer Zeit da, als der Verlag noch etwas kleiner war. Zu meiner Zeit arbeiteten die einzelnen Bereiche noch sehr eng zusammen. Ich habe immer auch im Vertrieb ausgeholfen und in der Presse mitgearbeitet und das alles dadurch mitgelernt. Jetzt merke ich, wie sehr mir das zugute kommt. Ich muss mich in die einzelnen Bereiche eines Verlags nicht mehr hineindenken und überlegen, worauf es ankommt, sondern weiß das intuitiv und bin mir dessen immer bewusst, wenn ich an einem Buch arbeite. Das Besondere, was ich aus meiner Zeit bei Matthes & Seitz Berlin mitgenommen habe, ist, dass ich das »Gesamtgebilde Verlag« mitbekommen und verstanden habe. In bestimmte Sachen wie Lizenzverhandlungen muss ich mich jetzt trotzdem noch einfinden.

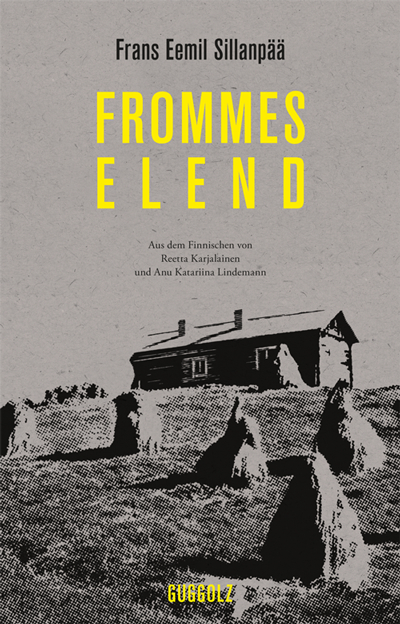

Du startest mit dem finnischen Literaturnobelpreisträger (1939) Frans Eemil Sillanpää und Maxim Harezki, einer „unbekannten literarischen Stimme“ aus Weißrussland. Wie bist Du zu den beiden Titeln, mit denen Du jetzt startest gekommen? Begleiten sie Dich schon lange?

Die Bücher haben beide sehr unterschiedliche Wege gefunden und decken somit in doppelter Hinsicht – programmbildend und was das Suchen und Finden von Büchern betrifft – ab, was ich für die Zukunft vorhabe. Der Finne Sillanpää ist meine Entdeckung. Ich bin auf den Namen gestoßen, als ich die Liste der Literaturnobelpreisträger durchgegangen bin. Ich fand den Namen toll und habe dann angefangen zu lesen. Einiges von ihm ist schon übersetzt worden – zur Zeit des Nationalsozialismus war sein Roman »Silja, die Magd« beispielsweise sehr erfolgreich, bis er sich in einem Brief von Hitler distanziert hat und dann zensiert wurde – und es gab Anfang der 1980ern das schöne Projekt Trajekt, bei dem Manfred Peter Hein und Klaus-Jürgen Liedtke skandinavische Literatur in einer Kooperation von Klett Cotta und Otava – dem finnischen Verlag – eine Reihe herausgebracht, in der Sillanpää auch erschienen ist. Aber schon damals wurde er kaum beachtet. Von Sillanpää habe ich alles gelesen, was auf Deutsch vorliegt, weil ich sehr schnell sehr begeistert war. Ich wusste, dass er so ein starker Autor ist, dass ich ihn an den Anfang setzen möchte. Ich habe dann Übersetzer gesucht und einen Nachwortschreiber und so weiter. Hier war also erst der Text da und dann habe ich alles darum herum gemacht. Bei dem weißrussischen Autor Harezki war es genau andersherum. In der Zeit der Verlagsgründung hatte ich mich mit sehr vielen Leuten aus der Literatur- und Verlagsszene getroffen, mit Übersetzern, Autoren, Lektoren und anderen Verlegern, um ein möglichst breites Bild über die Arbeitsprozesse zu bekommen. Der Osteuropa-Lektorin des Suhrkamp-Verlags Katharina Raabe, die ich sehr schätze, fiel bei unserem Treffen ein, dass sie schon seit mehreren Jahren die Übersetzung des Romans als Manuskript bei sich liegen habe. Norbert Randow, der das Buch übersetzt hat, war im letzten Herbst gestorben. Katharina Raabe hatte mir dann gesagt, dass er sehr lange versucht habe, das Buch bei Suhrkamp unterzubringen, dass sie aber der Meinung sei, dass das perfekt zu dem passe, was ich ihr über meinen Verlag erzählt habe. Ich habe dann das Manuskript gelesen und es war tatsächlich so, wie sie sagte. Das Buch passt einfach unglaublich gut, auch weil es ein weißrussischer Autor ist, dessen Herkunftsregion auch ein wenig vergessen ist. In dem Fall war also erst die Übersetzung da, die zu mir kam.

In beiden Titeln geht es um Fragen der gesellschaftlichen Identität. Ist das Zufall oder ist das genau die Anbindung an die Realität, von der Du vorhin sprachst?

Zufall wäre zu stark gesagt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Fragen der nationalen Identität einfach ziemlich vordergründig. Wenn ich mir aber die nächsten Titel anschaue, mit denen ich plane, wird das kein besonders offensichtliches Thema sein. Es wird eine größere Themenvielfalt geben.

[…] Vom Suchen und Finden vergessener Autoren | intellectures — sebastian guggolz, ehemaliger lektor bei matthes & seitz, der jetz gerade seinen eigenen verlag gegründet hat: Ich bin mir sicher, dass die laufende Diskussion von wirtschaftlichen Interessen geleitet ist, von beiden Seiten, also auch von den Verlagen um Bonnier. Der Streitpunkt sind ja die Rabatte, die Amazon fordert. Wenn Amazon meine Bücher über die Barsortimente kaufen, dann bekommen die die Bücher zum gleichen Preis, wie jede andere Buchhandlung auch. Ich weiß nicht, ob die noch einen Sondervertrag mit den Barsortimenten haben, aber das kann mir auch egal sein. Das heißt, jedes Buch, das ich bei Amazon verkaufe, ist ein verkauftes Buch und damit gut für mich. Die Diskussion um die eBook-Rabatte betrifft mich gleich gar nicht, da ich derzeit ja keine eBooks verkaufe. Und wenn man als Verlagskunde mit Amazon ein Partnerprogramm eingeht, und damit erreicht, dass alle Bücher des jeweiligen Verlags auf Lager und umgehend lieferbar sind, dann muss man ohnehin mit Amazon direkt die Rabatte aushandeln. Man bekommt dann bestimmte Vorteile, muss aber höhere Rabatte einräumen. Das ist dann einfach Verhandlungssache. Amazon ist dann aber ein zuverlässiger Geschäftspartner. Mein Problem auf dem Buchmarkt ist nicht Amazon. Da bin ich auffindbar und meine Bücher sind relativ schnell lieferbar. Mein Problem sind nach wie vor die Großbuchhandlungen, also Thalia und Hugendubel, und noch schlimmer die ganzen Bahnhofsbuchhandlungen. Die werden in der Amazon-Debatte plötzlich von den Verlagen mit ins Boot geholt, weil dort die großen Verlage vertreten sind, aber für mich als Kleinverlag sind die wie gesagt das eigentliche Problem. Die nehmen mich nicht wahr und bestellen mich nicht, weil ich immer unter einer gewissen Mindeststückzahl bleibe. Bei denen tauche ich nicht auf, bei Amazon schon. Deshalb ist es aus geschäftlicher Perspektive auch schwierig, einfach nur zu sagen, Amazon ist der Böse und wir Verlage und der Buchhandel die Guten. Das Bedenkliche an der aktuellen Debatte ist die Tatsache, dass dahinter wirtschaftliche Interessen stecken und nicht, wie man meinen könnte und wie suggeriert wird, kulturelle. […]

[…] https://www.intellectures.de/2014/09/16/vom-suchen-und-finden-vergessener-autoren/ […]

[…] für sein Lebenswerk mit dem Hauptpreis in Höhe von 26.000 Euro ausgezeichnet, Sebastian Guggolz (hier unser Interview mit ihm kurz nach Verlagsgründung) erhielt den mit 5.000 dotierten […]

[…] Autorinnen an, die einen Platz auf der Liste der Preisträger:innen verdient hätten. Esther Kinsky etwa, Katja Petrowskaja, Natascha Wodin oder Irina […]