Wird es bei zwei Titeln pro Saison vorerst bleiben?

Vorerst wird das so sein, ja.

Du hast keine Backlist und somit nicht die Möglichkeit, auf den Klassiker der Mischkalkulation zurückzugreifen. Wie soll das Ganze funktionieren und auf wirtschaftlich sichere Beine kommen?

Noch rechnet sich der Verlag natürlich nicht, ich gehe aktuell in Vorleistung. Wie Katharina Wagenbach-Wolff von der Friedenauer Presse zeigt, wo es eine Backlist von ihrem Vater gab, oder die Macher des damals neu und ohne Backlist gegründeten Mairisch Verlags, geht es auch anders. Bei Matthes & Seitz Berlin habe ich die Mischkalkulation als Strategie kennengelernt. Man macht soviel wie möglich, damit ein paar Sachen gut laufen und man hofft, durchzukommen. Das ist ein vollkommen legitimes Konzept, aber ich habe das immer auch als Belastung empfunden, weil ich den Eindruck hatte, dass man dadurch nicht jedem einzelnen Buch gerecht werden kann. Man macht so viele Sachen, die rechts und links herunterfallen. Das hat mich belastet, weil das oft auch Lieblinge waren, die dann in der Wahrnehmung total untergegangen sind. Das fand ich oft schwer zu ertragen. Bei Mairisch und der Friedenauer Presse, mit deren Machern ich mich auch ausgetauscht habe, habe ich gesehen, dass es eben auch anders geht. Man kann wenige Bücher machen, aber sich für diese richtig stark einsetzen. Dann kann das gut funktionieren. Ich glaube, dass ich es mit Beständigkeit und Nachdruck schaffe, so viele Bücher zu verkaufen, wie es notwendig ist, dass sich das Ganze rechnet. Und ich kann ja selbst viele Arbeiten im Verlag übernehmen, so dass zunächst kaum andere Kosten anfallen. Außer den Übersetzern und Vertretern sowie den Druckkosten habe ich keine weiteren Personalkosten, das macht schon ziemlich viel aus. Und ich selbst finanziere mich mit Nebenjobs.

Was bedeutet Büchermachen für Dich?

Ich bin da ehrlich gesagt hineingewachsen. Bei Matthes & Seitz Berlin hatte ich viele Freiheiten und Einblicke in die verschiedenen Bereiche, so dass ich ziemlich schnell wusste, dass ich irgendwann mal eigene Bücher machen will, wenn das dort nicht mehr so laufen würde, wie gedacht. Es gab natürlich nach Matthes & Seitz Berlin kurz die Frage, ob ich nicht zu einem Großverlag wechsele, aber ziemlich schnell wusste ich, dass ich dafür nicht der richtige Typ bin. Ich hätte nicht nur Lektorat machen können. Mir macht das andere zu viel Spaß und ich bin auch schon zu tief in diesen Dingen drin gewesen, so dass ich nur Lektorat nicht hätte machen können. Verlegen bedeutet für mich konkret, dass ich Texte, die ich toll finde, teilen kann. Und dass ich Autoren eine Öffentlichkeit geben kann. Natürlich ist die Verlagsarbeit auch die Arbeit am Text. Aber die spezielle Arbeit des Verlegers besteht für mich vor allem auch in der Verbreitung. Dass man sich fragt »Wie kommen meine Bücher in die Buchhandlungen?« und »Wie gehe ich mit der Presse um?«

Zum Konzept des Guggolz-Verlags gehört das Prinzip des Entdeckens. Bist Du selbst so ein Bücherwurm, der auf Flohmärkten oder in den Buchregalen von Freunden stöbert?

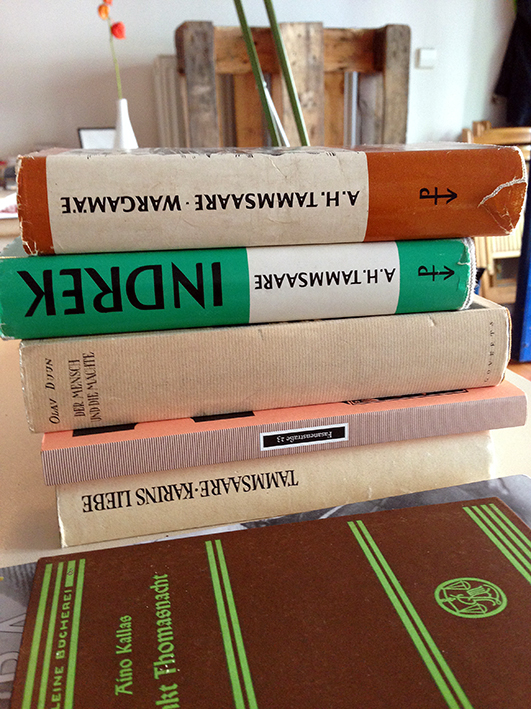

Das letzte auf jeden Fall. Ich kann in keinen Raum, ohne nachzusehen, was dort für Bücher stehen, wenn dort welche stehen. Ich gehe auch gern in Antiquariate, suche dort aber gezielt. Deshalb bin ich auch nicht der klassische Flohmarkt-Besucher. Mein Äquivalent für den Flohmarkt ist das Internet, in dem ich stundenlang Bücher suchen kann. Meine Bücher sind aber eher selten Zufallsfunde, sondern häufig Resultat meiner eigenen Lektüre. Ich stoße zum Beispiel in Nachworten immer mal auf spannende Sachen oder – das finde ich total toll – wenn am Ende noch Verweise auf andere Titel aus dem Programm enthalten sind. Diesen Dingen gehe ich unglaublich gerne nach. So ergeben sich über die Lektüre neue Lektüren. Ich bestelle mir dann Bücher in der Staatsbibliothek und lese viel an, vielleicht zehn oder mal zwanzig Seiten, um zu sehen, ob mich das interessiert. Vieles davon verwerfe ich dann auch relativ schnell, weil es mich nicht anspricht. Der erste Impuls ist also ein sehr subjektiver. Aber wenn ich sie gut finde, dann lese ich die Bücher auch komplett durch. Erst in der Zweitentscheidung geht es dann um die Frage, ob das Buch funktioniert, ins Programm passt und so weiter.

Wenn Du alte Ausgaben liest oder in Bibliotheken recherchierst, hast Du immer Kontakt zum Medium Buch. Ist es für Dich wichtig, ein echtes Buch in der Hand zu haben?

Ja, sehr. Was man schon daran sieht, dass ich keinen eBook-Verlag gegründet habe, wie die meisten anderen Verlagsneugründungen der letzten Jahre. Ich habe bei Matthes & Seitz Berlin einen Kindle gehabt, um Manuskripte zu lesen. Das hatte einfach einen praktischen Nutzen. Aber ich kann das so krass formulieren, wie es klingt: Für mich ist ein digitaler Text nicht so viel wert wie ein gedruckter Text. Es spielt ja auch die Haptik eine Rolle oder das Gefühl, wie das Buch in der Hand liegt. Ich habe grundsätzlich nichts gegen eBooks. Wenn Leute gerne eBooks lesen wollen, sollen sie gerne eBooks lesen. Das ist immer noch besser, als wenn sie gar nichts lesen. Aber ein eBook ersetzt nicht das Buch.

Wird es Deine Bücher als eBooks geben?

Erst einmal nicht. Ich habe gesagt, wenn einhundert Menschen anfragen, dann mache ich ein eBook. Aber davor lohnt es sich nicht für mich. Mein Traum ist, dass es sich mit den eBooks so entwickelt, wie mit den Taschenbüchern. Und ein Verlag, wie ich es bin, dann eine entsprechende Lizenz an einen eBook-Verlag verkauft, wenn der ein eBook machen will. So wie es jetzt schon bei den Taschenbüchern der Fall ist.

Wie positionierst Du Dich in der laufenden Debatte um Amazon?

Ich persönlich kaufe aus prinzipiellen Gründen meine Bücher nicht bei Amazon, ebenso wie ich nicht bei H&M meine Kleidung oder in bestimmten Supermärkten meine Nahrungsmittel kaufe. Ich mag diese Art von Großunternehmen nicht. Unter geschäftlichen Gesichtspunkten stehe ich der aktuellen Debatte aber kritisch gegenüber. Ich bin mir sicher, dass die laufende Diskussion von wirtschaftlichen Interessen geleitet ist, von beiden Seiten, also auch von den Verlagen um Bonnier. Der Streitpunkt sind ja die Rabatte, die Amazon fordert. Wenn Amazon meine Bücher über die Barsortimente kaufen, dann bekommen die die Bücher zum gleichen Preis, wie jede andere Buchhandlung auch. Ich weiß nicht, ob die noch einen Sondervertrag mit den Barsortimenten haben, aber das kann mir auch egal sein. Das heißt, jedes Buch, das ich bei Amazon verkaufe, ist ein verkauftes Buch und damit gut für mich. Die Diskussion um die eBook-Rabatte betrifft mich gleich gar nicht, da ich derzeit ja keine eBooks verkaufe. Und wenn man als Verlagskunde mit Amazon ein Partnerprogramm eingeht, und damit erreicht, dass alle Bücher des jeweiligen Verlags auf Lager und umgehend lieferbar sind, dann muss man ohnehin mit Amazon direkt die Rabatte aushandeln. Man bekommt dann bestimmte Vorteile, muss aber höhere Rabatte einräumen. Das ist dann einfach Verhandlungssache. Amazon ist dann aber ein zuverlässiger Geschäftspartner. Mein Problem auf dem Buchmarkt ist nicht Amazon. Da bin ich auffindbar und meine Bücher sind relativ schnell lieferbar. Mein Problem sind nach wie vor die Großbuchhandlungen, also Thalia und Hugendubel, und noch schlimmer die ganzen Bahnhofsbuchhandlungen. Die werden in der Amazon-Debatte plötzlich von den Verlagen mit ins Boot geholt, weil dort die großen Verlage vertreten sind, aber für mich als Kleinverlag sind die wie gesagt das eigentliche Problem. Die nehmen mich nicht wahr und bestellen mich nicht, weil ich immer unter einer gewissen Mindeststückzahl bleibe. Bei denen tauche ich nicht auf, bei Amazon schon. Deshalb ist es aus geschäftlicher Perspektive auch schwierig, einfach nur zu sagen, Amazon ist der Böse und wir Verlage und der Buchhandel die Guten. Das Bedenkliche an der aktuellen Debatte ist die Tatsache, dass dahinter wirtschaftliche Interessen stecken und nicht, wie man meinen könnte und wie suggeriert wird, kulturelle.

[…] Vom Suchen und Finden vergessener Autoren | intellectures — sebastian guggolz, ehemaliger lektor bei matthes & seitz, der jetz gerade seinen eigenen verlag gegründet hat: Ich bin mir sicher, dass die laufende Diskussion von wirtschaftlichen Interessen geleitet ist, von beiden Seiten, also auch von den Verlagen um Bonnier. Der Streitpunkt sind ja die Rabatte, die Amazon fordert. Wenn Amazon meine Bücher über die Barsortimente kaufen, dann bekommen die die Bücher zum gleichen Preis, wie jede andere Buchhandlung auch. Ich weiß nicht, ob die noch einen Sondervertrag mit den Barsortimenten haben, aber das kann mir auch egal sein. Das heißt, jedes Buch, das ich bei Amazon verkaufe, ist ein verkauftes Buch und damit gut für mich. Die Diskussion um die eBook-Rabatte betrifft mich gleich gar nicht, da ich derzeit ja keine eBooks verkaufe. Und wenn man als Verlagskunde mit Amazon ein Partnerprogramm eingeht, und damit erreicht, dass alle Bücher des jeweiligen Verlags auf Lager und umgehend lieferbar sind, dann muss man ohnehin mit Amazon direkt die Rabatte aushandeln. Man bekommt dann bestimmte Vorteile, muss aber höhere Rabatte einräumen. Das ist dann einfach Verhandlungssache. Amazon ist dann aber ein zuverlässiger Geschäftspartner. Mein Problem auf dem Buchmarkt ist nicht Amazon. Da bin ich auffindbar und meine Bücher sind relativ schnell lieferbar. Mein Problem sind nach wie vor die Großbuchhandlungen, also Thalia und Hugendubel, und noch schlimmer die ganzen Bahnhofsbuchhandlungen. Die werden in der Amazon-Debatte plötzlich von den Verlagen mit ins Boot geholt, weil dort die großen Verlage vertreten sind, aber für mich als Kleinverlag sind die wie gesagt das eigentliche Problem. Die nehmen mich nicht wahr und bestellen mich nicht, weil ich immer unter einer gewissen Mindeststückzahl bleibe. Bei denen tauche ich nicht auf, bei Amazon schon. Deshalb ist es aus geschäftlicher Perspektive auch schwierig, einfach nur zu sagen, Amazon ist der Böse und wir Verlage und der Buchhandel die Guten. Das Bedenkliche an der aktuellen Debatte ist die Tatsache, dass dahinter wirtschaftliche Interessen stecken und nicht, wie man meinen könnte und wie suggeriert wird, kulturelle. […]

[…] https://www.intellectures.de/2014/09/16/vom-suchen-und-finden-vergessener-autoren/ […]

[…] für sein Lebenswerk mit dem Hauptpreis in Höhe von 26.000 Euro ausgezeichnet, Sebastian Guggolz (hier unser Interview mit ihm kurz nach Verlagsgründung) erhielt den mit 5.000 dotierten […]

[…] Autorinnen an, die einen Platz auf der Liste der Preisträger:innen verdient hätten. Esther Kinsky etwa, Katja Petrowskaja, Natascha Wodin oder Irina […]