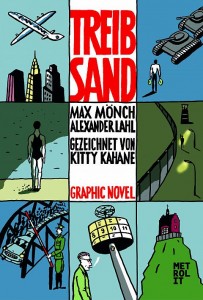

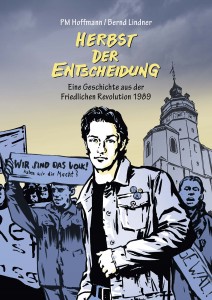

Auch in den beiden Wendecomics ist der Grad der Fiktionalisierung von Geschichte höchst unterschiedlich. »Wenn man sich bei der Erzählung von geschichtlichen Ereignissen zu sehr an die historischen Fakten klammert, kann eine derartige Erzählung sehr schnell erstarren«, räumt Peter M. Hoffmann ein. Man merkt dem Comic des Leipziger Duos aber an, dass sie sich von der verbürgten Geschichte kein bisschen lösen wollen. Ihr Ziel ist, diese populär zu vermitteln. Ihr Comic ist daher vielleicht der kleinste Kompromiss zwischen Fiktion und Realität, eine »Graphic Documentary« zum Wendejubiläum. Die drei Berliner Max Mönch, Alexander Lahl und Kitty Kahane haben hingegen den Sprung in die Fiktion gewagt. Sie erzählen auf der Basis historischer Fakten eine eigene Geschichte. Für Treibsand-Zeichnerin Kitty Kahane gab es daher keinen anderen Weg als eine assoziative Illustration: »Ich konnte es nur so umsetzen, wie ich es am Ende gemacht habe.« So ist der Comic auch ein Stück Kunst geworden, spielt mit den Möglichkeiten, die das Medium bietet. Das verleiht der Erzählung eine Gültigkeit über das 25-jährige Jubiläum der friedlichen Revolution hinaus.

Kann ein Comic der Komplexität der historischen Ereignisse gerecht werden? Schaut man zu unseren französischen Nachbarn, verbietet sich diese Frage geradezu. Wie Jacques Tardi in seinen Comics die Vernichtungsmaschinerie der Weltkriege aufarbeitet und seinen Lesern die Grausamkeit des menschlichen Gemetzels immer wieder vor Augen führt, hat nicht nur besondere Klasse, sondern sein Werk zu französischem Kulturgut gemacht. Tardis Werk hält gerade durch seine Visualität das historische Gewissen Frankreichs wach. In Deutschland ist man noch nicht so weit. Hier ist die Frage, ob Neunte Kunst zur historischen Aufarbeitung beitragen kann (wie jede andere Kunst) noch unbeantwortet.

Der Leipziger Historiker Bernd Lindner beantwortet die Frage vorsichtig positiv: »Graphic Novel verlangt Reduktion, und gleichzeitig gibt sie die Möglichkeit, Spezifisches stärker herauszustellen.« Allerdings verlangte er für sein Projekt einen Leipziger Zeichner, der mit den Ereignissen eigene Erinnerungen verbinden konnte, um den »dokumentarischen Charakter« des Comics zu wahren. Seine Worte haften der Visualisierung des Historischen etwas an, das den dokumentarischen Charakter einschränkt. Max Mönch sieht das ganz anders, er reagiert auf meine Frage, ob die Reduktion der Fakten zugunsten einer Story dem Anspruch des Historikers gerecht werden könne, amüsiert. »Herrlich« sei die Reduktion der geschichtlichen Details gewesen. Ohnehin sei es eine Illusion, dass man Geschichte exakt wiedergeben könnte.

Angesichts solcher Aussagen liegt es nahe, Comics, die sich historischer Themen annehmen, als Brücke für die didaktische Vermittlung von Geschichte zu verwenden. Müsste das den Zeichnern, deren Abnehmerkreis sich dadurch vergrößern würde, nicht gefallen? Ganz so einfach ist es nicht. Kitty Kahane, die das Medium Comic gerade erst für sich erobert hat, erkennt in der neunten Kunst zumindest »ein großes Potenzial« für den Schulunterricht. »Wir kennen doch alle noch den Geschichtsunterricht aus der Schule, der zumindest bei mir immer wieder auch ziemlich trocken war. Ich kann mir vorstellen, dass ein Comic für Jugendliche fassbarer ist«, erklärt sie im Gespräch. Peter M. Hoffmann sieht ebenfalls eine Chance darin, Geschichte in Bildern nacherzählen, die bislang nur schriftlich oder mündlich überliefert worden ist. Wenn es gute Bildergeschichten seien, spreche nichts gegen eine Einbindung von Comics in den Geschichtsunterricht, sagt er und ergänzt: »Ein nicht geringer Teil meiner als DDR-Schüler erworbenen Geschichtskenntnisse über das antike Rom, den Wilden Westen oder den Orient, stammen übrigens von den guten alten Digedag-Comicheften«.

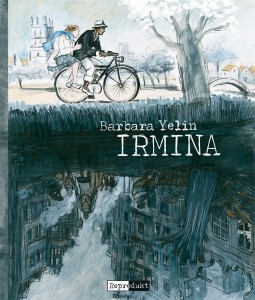

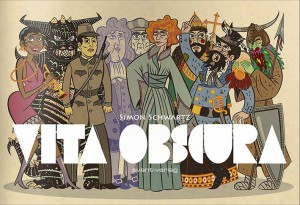

Barbara Yelin und Simon Schwartz beantworten meine Frage nach der Eignung von Comics zur Vermittlung historischen Wissens in der Schule zurückhaltender – nicht weil sie das Potenzial nicht sehen, sondern weil sie in diesem Gedanken eine falsche Herangehensweise finden. »Die Verwendung von Comics als Lehrmittel in Schulen ist oft nur Mittel zum Zweck«, erklärt etwa Simon Schwartz. »Man bricht die Stoffe auf das vermeintlich niedrigste Niveau herunter, um dort möglichst viele Schüler abzuholen, um sie mithilfe der vermeintlichen Subkultur Comic zur Hochkultur zu führen.« Das aber werde dem Medium keineswegs gerecht, erklärt der Hamburger. Ähnlich sieht das Barbara Yelin, die sich wünscht, dass »Leser, Verkäufer und Verlage den Comics (meinetwegen den Graphic Novels) das gleiche Selbstverständnis zugestehen würden, wie auch Romanen oder Filmen. Nämlich die Erzählung selbst so ernst zu nehmen, dass nicht die Geschichtsvermittlung oder generell ein Themenbezug als erstes Marketing- und Verkaufsargument gilt, sondern eben die interessante Handlung.« Man sollte voraussetzen können, dass interessierte Leser historische Informationen mitbringen oder woanders erlesen, falls sie mehr wissen wollen, erklärt Yelin, so dass »wir uns auf die Story konzentrieren können«.

Alexander Lahl, Max Mönch, Kitty Kahane: Treibsand

Alexander Lahl, Max Mönch, Kitty Kahane: Treibsand

Metrolit Verlag 2014

176 Seiten. 20 Euro

Hier bestellen

PM Hoffmann, Bernd Lindner: Herbst der Entscheidungen

PM Hoffmann, Bernd Lindner: Herbst der Entscheidungen

Ch. Links Verlag 2014

96 Seiten. 14,90 Euro

Hier bestellen

Reprodukt Verlag 2014

288 Seiten. 39,- Euro

Hier bestellen

avant-Verlag 2014

72 Seiten. 19,95

Hier bestellen

[…] Keine Kritik eines den Krieg verarbeitenden Comics, in dem nicht sein Name fällt. Dabei haben die Arbeiten von Jacques Tardi, dessen Arbeiten in die matschigen Todesgräben des Ersten Weltkriegs geführt haben, oder von Joe […]