In diesem Bücherherbst werden die voluminösen Werke von Jonathan Franzen, Clemens Setz, Feridoun Zaimoglu, Karl Ove Knausgård und Laksmi Pamuntjak für Debatten sorgen. Die Werkausgabe von Wolfgang Herrndorf, die Prosasammlung von Hans Carl Artmann und Siegfried Lenz Erzählungen lassen noch einmal in ihrer Literatur schwelgen. Ein Blick auf die zwanzig literarischen »Schwergewichte« der Herbstsaison.

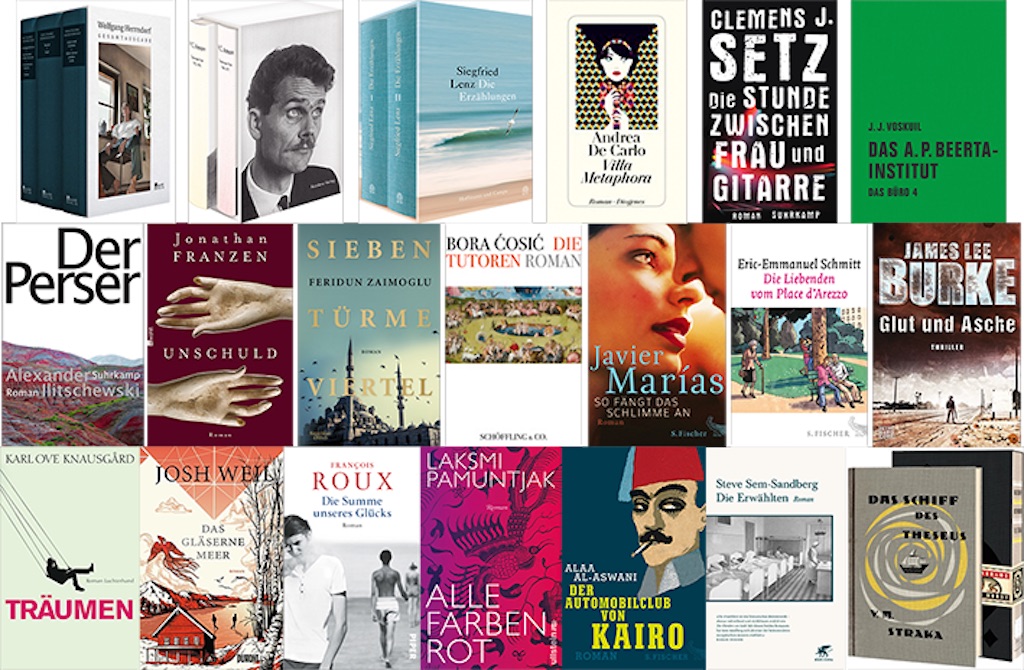

Wolfgang Herrndorf gehört zu den wenigen deutschen Autoren, die über die Landesgrenzen hinaus Kultstatus erlangt haben. Sein viel zu früher Tod, selbstgewählt nach langer Krankheit, wurde einhellig als schwerer Schlag für die deutsche Literatur bewertet. Legt man das unglaubliche Potenzial neben die literarische Hinterlassenschaft, dann muss man die dreieinhalb Romane (In Plüschgewittern, Tschick, Sand, Bilder deiner großen Liebe) und die Erzählungen (Diesseits des Van-Allen-Gürtels) wie der Verlag als schmales, aber intensives und unwiderstehliches Werk deuten. Seine frühen Werke, diese »intelligenten und zugleich extrem lustigen Geschichten«, waren zeitweise nicht mehr als Geheimtipps, sind seit dem gigantischen Erfolg von Tschick aber zumindest wieder als Taschenbuch erhältlich. Seit er Maik Klingenberg und Andrej Tschichatschow auf ihren Selbsterfahrungsausflug geschickt hat, braucht es für sein Werk kein Marketing mehr. Bis zum kommenden Herbst soll der Roman verfilmt werden. Herrndorf wäre im Juni 50 Jahre alt geworden, zu diesem Anlass erscheint nun eine edle Gesamtausgabe seiner Werke, in der neben seinem literarischen Werk auch sein Tagebuch Arbeit und Struktur, diverse Fragmente und kürzere Erzählungen wie »Scham & Ekel GmbH« oder »Die Rosenbaum-Doktrin«. Darüber hinaus enthalten die drei petrolblauen Leinenbände vier Texte zu Autor und Werk: eine Werkeinführung von Tobias Rüther, ein »Porträt des Künstlers als erfolgloser Autor« der Herrndorf-Vertrauten Kathrin Passig, Michael Maars Überlegungen zum rätselhaftestem Herrndorf-Werk, dem Wüstenthriller Sand, sowie ein Beitrag zur Entstehungs- und eine Erfolgsgeschichte von Tschick von Marcus Gärtner. »Eine Ausgabe, die Herrndorf als den überragenden Autor würdigt, der er war.» Ein Schmuckstück in jedem Buchregal, ein Muss für Herrndorf-Fans.

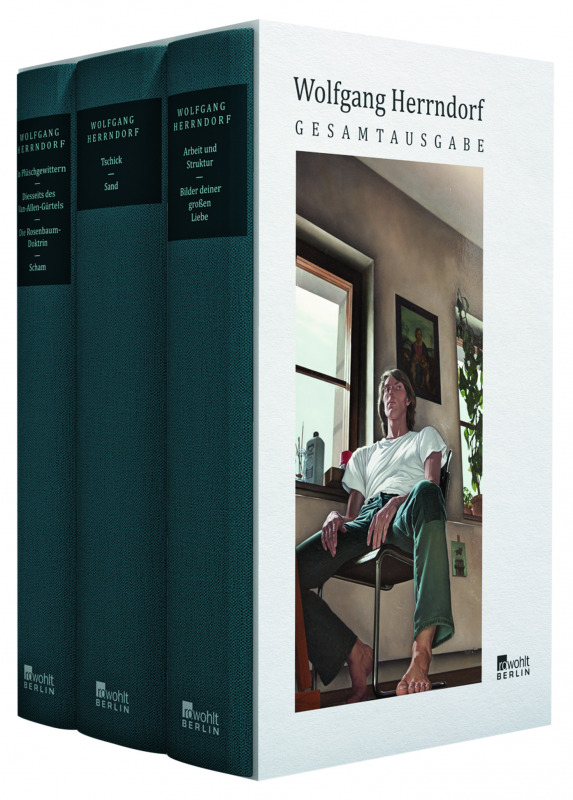

Dass einem Autor mit Poesie der literarische Durchbruch gelingt, war in den sechziger Jahren nicht so ungewöhnlich. Dass einer aber mit dialektaler Lyrik seinen größten Erfolg feiert, das schon. Dem österreichischen Lyriker und Übersetzer Hans Carl Artmann ist das 1958 mit seinem im Wiener Schmäh gehaltenen Gedichtband med ana schwoazzn dintn dennoch gelungen. Und das, nachdem er kurz zuvor mit seiner literarischen Heimat, dem Wiener Kreis um Gerhard Rühm und Konrad Bayer, gebrochen hat. Artmanns Werk ist vor allem von dem Spiel mit der Sprache und ihrer Bedeutung geprägt, die mal ins Dadaistische, mal ins Surrealistische und dann wieder ins Quasireligiöse kippt. Im Pöltener Residenzverlag erscheint nun die Gesammelte Prosa des Österreichers mit dem bestechenden Blick, von dem Ulrike Mayröcker einmal schrieb: »ohne ende seine stolze feuerkunst moege verzaubern«. Hans Carl Artmann war eine Ausnahmeerscheinung der österreichischen Literatur, zumindest zu seiner Zeit. In jeder Zeile seiner facettenreichen Prosa stecke »der sprühende Geist, der immense Reichtum an Formen und Einfällen, die subtile Komik« eines Wunderkinds der Literatur aus unserem Nachbarland, heißt es in der Ankündigung des Verlags. Mit dem von Klaus Reichert herausgegebenen Doppelband, der an die Stelle der vergriffenen Taschenbuchausgabe tritt, kann nun dieser Derwisch der Sprache wiederentdeckt werden.

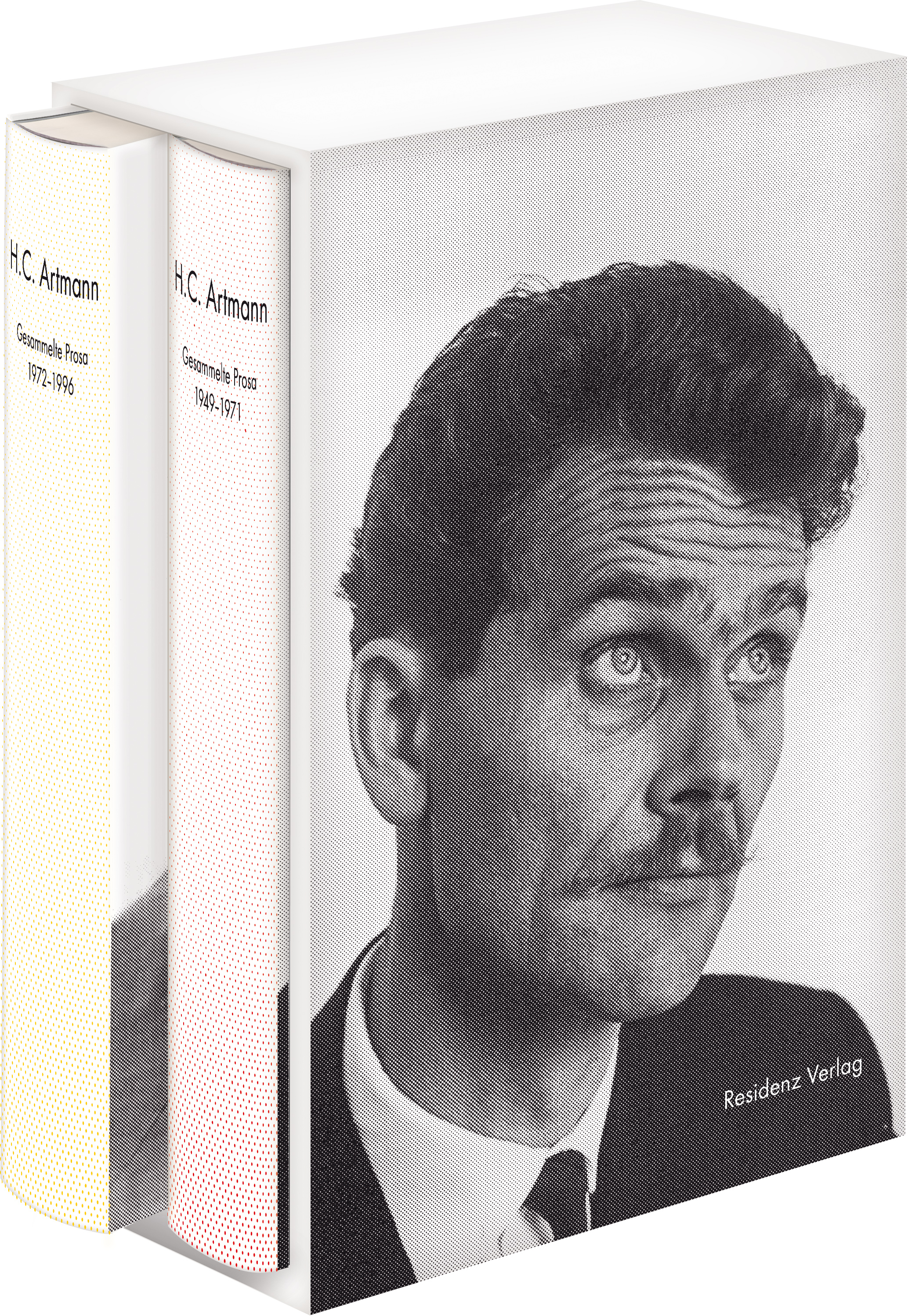

Siegfried Lenz ist neben Günter Grass einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren der Nachkriegsliteratur. Mit Romanen wie Deutschstunde, in dem er 1968 die Nachkriegszeit an einem Vater-Sohn-Konflikt aufarbeitete, oder mit seinen Geschichten aus Ostpreußen in So zärtlich war Suleyken (1955) oder Heimatmuseum (1978) rief er vergessene Welten wieder in Erinnerung und trug zur inneren Versöhnung seiner Nation durch Konfrontation mit der eigenen Geschichte bei. 1988 wurde er dafür mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Viel und begeistert gelesen, dennoch immer wieder neben seinen 14 Romanen unterschätzt, sind seine Erzählungen; 120 sollen es nach Verlagsangaben sein. In ihnen leuchtet die außergewöhnliche erzählerische Gabe und sprachliche Brillanz des Wahlhamburgers auf, die seine großen Romane zu Weltliteratur gemacht haben. Auf die Frage, welcher Art seine Geschichten sind, antwortete Lenz Folgendes: »Man kann sagen, zierliche Nötigungen der Wirklichkeit, Farbe zu bekennen. Man kann aber auch sagen: Versuche, die Wirklichkeit da zu verstehen, wo sie nichts preisgeben möchte.« Erzählungen seien zur Vergeltung ausgelegte Tellereisen, in denen man die Wirklichkeit in kleiner Falle zu fangen versucht, weil sie sich selbst »unaufhörlich bestreitet.« Hier kann man den von Lenz ausgelegten Erzählungen noch einmal in die Falle gehen.

Sechzehn Romane sind von Andrea de Carlo bislang erschienen, in zahlreichen Ländern ist der Italiener ein Bestsellerautor. Mit dem Roman Creamtrain Anfang der 1980er Jahre startete er seine literarische Karriere, noch bevor er seine anderen Tätigkeiten als Fotograf und Rockmusiker sowie etwas später als Regieassistent bei Federico Fellini aufs Nebengleis stellte. Mit seinem neuen Roman Villa Metaphora (Aus dem Italienischen von Maja Pflug) erscheint nun sein bislang umfangreichster, in dem er die Regeln der Zivilisation in dem Mikrokosmos eines Luxusressorts auf der Mittelmeerinsel Tari südlich von Sizilien zur Aufführung bringt. Die Schickeria aus aller Welt fällt in dieses urige Naturidyll ein und gerät mit der dienenden Bevölkerung vor Ort aneinander. Das passt dem Besitzer der edlen Anlage Gianluca Perusato überhaupt nicht, denn er will seine High-Society-Klientel – darunter eine verdeckt reisende, französische Hotelkritikerin mit spitzer Feder, ein mächtiger deutscher Banker, der für ein paar Tage untertauchen muss, sowie eine junge Hollywood-Diva am Rande des Zusammenbruchs beeindrucken. »Am Vulkanwasserpool und auf den großzügigen Terrassen prallen die Lebenswelten der herrschsüchtigen, selbstgefälligen, aber auch hochempfindsamen Menschen aufeinander, weshalb die heile Welt der Villa Metaphora schon bald in ihren Grundfesten erschüttert wird.« Wie das endet, kann man ab September erfahren.

»Was würde geschehen, wenn alle Menschen gleichzeitig wach wären, nur für eine Sekunde?« Mit dieser Zeile bewirbt der Suhrkamp-Verlag den von der Literaturszene sehnsüchtig erwarteten, neuen Roman des österreichischen Literaturstars Clemens J. Setz mit dem rätselhaften Titel Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Der 32-jährige Grazer – für den die Bezeichnung enfant terrible nur deshalb nicht passen will, weil er als öffentliche Person ganz im Gegensatz zu seiner Literatur immer zurückhaltend agiert – hat der deutschen Sprache eine neue Form der Dringlichkeit beigebracht. In der Tiefe seiner immer preisverdächtigen Romane (Söhne und Planeten, Die Frequenzen, Indigo) sowie preisgekrönten Erzählungen (Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes) tobt die Gewalt, die er in der modernen Gesellschaft verortet. Seine Stoffe, auf die er sich dabei bezieht, findet er in Archiven und historischen Bücher, die Semantik seiner Sprache speist sich aus »vergessenen« literarischen Werken und etymologischen Wörterbüchern. In seinem neuen Roman geht es um die Dreiecksbeziehung des an den Rollstuhl gebundenen Hitzkopfs Alexander Dorm, seiner Bezugsbetreuerin Natalie Reinegger und den Witwer Christopher Hollberg, dessen Ehefrau Dorm belästig und in den Selbstmord getrieben haben soll. Eine »Bergwerksfahrt in die Welt des Clemens J. Setz« sei der Roman, in dem es um Macht und Ohnmacht, Sinnsuche und Orientierungsverlust, Unterwerfung und Liebe in allen Spielarten gehe – fürsorglich, respektvoll, besessen, Liebe als Wahn und als Manipulation sowie rächend. Man darf gespannt sein, ob es Setz nach Die Frequenzen erneut auf Long- und Shortlist des Deutschen Buchpreises schafft oder sein neuer Roman wie Indigo unberücksichtigt bleibt.

Es war ein Mammutprojekt, das Ulrich Nolte für den Verlag C. H. Beck an Land zog, für das der etablierte Großverlag aber nicht die notwendige Geduld aufbringen wollte. 7.000 verkaufte Exemplare waren zu wenig, so dass dur der erste der insgesamt sieben Bände von Johannes Jakobus Voskuils Romanzyklus über den modernen, an den Schreibtisch gezwungenen Homo Burocraticus Direktor Beerta in München erschienen ist. Danach drohte das Projekt mit dem Solitär zu enden. Bis mit Jörg Sundermeier ein ebenso wagemutiger wie visionärer Verleger zugriff, das Projekt unter seine Fittiche nahm und die deutschsprachige Literaturwelt mit der von Gerd Busse aus dem Niederländischen glänzend übersetzten Geschichte von Maarten Koning beglückt. Auf insgesamt 5.200 Seiten hat Voskuil, der 1957 als wissenschaftlicher Beamter im Amsterdamer Institut für niederländische Volkskultur angestellt wurde, den grotesken, repetitiven und immer wieder auch stupiden Büroalltag nicht nur eingefangen, sondern zu einer urkomischen Kulturgeschichte des administrativen Systems seiner (und unserer) Zeit geschrieben. Die Geschichten, die dabei den Alltag Konings und seiner Kollegen beschreiben, sind von einer absurden Realität und führen vor Augen, warum es Vereine wie den Bund der Steuerzahler geben muss. Nachdem vor wenigen Wochen erst der dritte Teil Plankton mit den Schilderungen der Jahre 1972 bis 1975 erschienen ist, in dem die anfängliche Pragmatik Konings endgültig in resigniertes Kopfschütteln übergeht und am Horizont erste ernstzunehmende Schwierigkeiten auftreten, soll es im vierten Band Das A.P. Beerta-Institut, der die Jahre 1975 bis 1979 beschreibt, zu echten Katastrophen kommen. »Plötzlich wird den Mitarbeitern Leistung abverlangt, und zwar in Form vorzeigbarer Produkte. In der Not veranstaltet man ein Symposium, das allerdings völlig aus dem Ruder läuft…«

[…] Literatur im Großformat […]

[…] ← Literatur im Großformat Übersetzte Klassiker und gehobene Schätze → […]

[…] erscheinen geballt die Herbstprogramme (intellectures hat hier vorsortiert) – und eines der herausragenden Bücher ist überraschenderweise „Alles wird gut“ von Helmut […]

[…] Im August ist bei Rowohlt eine edle Gesamtausgabe der Texte von Wolfgang Herrndorf in drei Bänden erschienen. […]

[…] kaum dreißigjährigen Behindertenpflegerin Natalie Reinegger und werden auf fulminant verwirrenden eintausendundneunzehn Seiten lernen, die Welt so zu sehen, wie sie die junge Frau sieht. Eine Welt, in der es »aurig« und […]