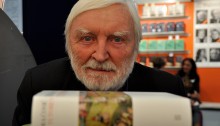

Bora Ćosić ist zweifellos einer der größten osteuropäischen Autoren, über dreißig Bücher hat er bislang geschrieben. Mit »Die Rolle meiner Familie in der Weltrevolution« hat er seinen literarischen Durchbruch gefeiert, nun ist in Deutschland erstmals sein in den siebziger Jahren geschriebenes Opus Magnum »Die Tutoren« in der famosen Übersetzung von Brigitte Döbbert erschienen. Ein Gespräch über dieses sprachgewaltige und vielstimmige Werk, das in Jugoslawien zum Kultbuch avancierte, weil dessen Autor auf jeder Seite ein Fest des Oralen feiert und es nicht wie Marcel Proust dabei belässt, das Gewesene zu verehren.

Herr Ćosić, reden und Schreiben scheinen mir die zwei wichtigsten Verben in Ihrer Welt zu sein. Was bedeutet für Sie Reden, und was bedeutet im Vergleich dazu Reden? (»Denn Gottes Sprache ist das eine, und wie das Volk redet, das andere.«)

Für mich ist die orale Sprache sehr wichtig, auch und besonders in der Literatur. Die geschriebene Sprache, wie immer man sie ästhetisch ausgestaltet, ist immer ein wenig steif. Ich fühle mich hier auch durch das Schreiben viele moderner Autoren bestätigt, die immer mehr von der gesprochen Sprache ausgehen und sich dieser bedienen. Das ganze Buch »Die Tutoren« widmet sich den »irregulären Sprachen«. Ich habe schon damals herausgefunden, dass die gesprochene Sprache deutlich mehr Irregularitäten aufweist als die geschriebene Sprache. Außerdem sprachen die Leute spontan tendenziell fehlerhaft, so wie es aus ihnen herauskommt. Die Korrekturen, die wir beim Schreiben anwenden, gibt es da nicht. Anders gesagt: Menschen sprechen mit Tippfehlern; genau das ist für mich sehr wertvoll.

Nach dem Erscheinen des Romans wurde dieser zu einem Kultbuch in Jugoslawien. Wie kam es dazu und was genau hat es zu einem Kultroman gemacht. Vielleicht können Sie etwas über die besondere jugoslawische Seite des Romans sprechen, die den meisten deutschen Lesern entgehen wird.

»Die Tutoren« waren nie in dem Sinne ein Kultbuch, wie »Die Rolle meiner Familie in der Weltrevolution« es war. Es war eher ein Kultbuch für eine kleinere Gruppe von Menschen, die sich dafür besonders interessiert haben. Denn es war von Anfang an klar, dass dieses Buch deutlich komplexer und komplizierter war. Dass dieses Buch so gute Kritiken bekam, ist zum Einen meinem Verleger Milos Stambolic und dem Norlit-Verlag zu verdanken. Stambolic hat sogar noch ein zusätzliches Buch über »Die Tutoren« geschrieben, dass damals auch gleich mit herausgegeben wurde. Zweitens wurde das Buch damals auch gleich mit einem wichtigen Literaturpreis ausgezeichnet und wurde in die Reihe der 50 wichtigsten serbischen Romane aufgenommen. Aber leider gab es nur eine Auflage, in den vergangenen 35 Jahren wurde der Roman nicht noch einmal aufgelegt.

Ihr Roman ist ein Fest der Sprache, ein Feuerwerk der Stile. Von Dichtung über Volksspiel bis hin zur behördlichen Aufzählung, das alles noch einmal gebrochen im Spiegel von Ironie und Spott. Milos Stambolic schrieb in seiner Studie »Tutori« Bore Cosica, dass es von der ersten bis zur letzten Seiten keine einzige mit normaler Prosa gibt. Gibt es so etwas überhaupt für Sie, normale Prosa?

Ja, es gibt für mich so etwas, aber ich versuche, mich davon so gut es geht fernzuhalten. Ich stimme Stambolics Urteil hier auch einhundertprozentig zu, dass es in meinem Roman keinen einzigen Satz gibt, den man literarisch nennen könnte.

Bora Ćosić: Die Tutoren. Aus dem Serbischen von Brigitte Döbert. Verlag Schöffling & Co. 792 Seiten. 39,95 Euro.

Sie spielen auf allen Ebenen der Sprache, mit Linguistik, mit Morphologie, mit Semantik, mal poetisch, mal im Amtssprech. Was davon hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?

Am meisten Spaß hatte ich beim Schreiben der Geschichte im Zug, bei der ich mit einer ganz kitschigen, wunderbar profanen und konventionslosen Sprache spielen konnte. Das war aber nicht nur ein großer Spaß, sondern auch wahnsinnig interessant. Ich habe dabei viel gelernt.

In Ihrem Roman heißt es sinngemäß, dass alles schon geschrieben ist und man nichts Neues mehr schreiben könne. Die Welt der Literatur inszenieren Sie da als unaufhörliche Dauerschleife. Dennoch haben Sie etwas vollkommen Einzigartiges geschaffen, auch und indem Sie sich dessen bedient haben, was da ist. Liest man sich durch Kritiken, werden Vergleiche mit Joyce, Mann oder Rabelais gezogen. Was macht das mit Ihnen? Fühlen Sie sich in der Rolle eines Nachahmers missverstanden oder haben Sie tatsächlich solche Vorbilder beim Schreiben im Kopf gehabt?

Abgesehen davon, dass ich glaube, dass jedes Buch auf etwas aufbaut, was es schon gegeben hat, denke ich auch, dass jedes Buch auch etwas Neues, noch nie Dagewesenes ist. Eine neue Variante, auf die Welt zu schauen. Die erste dieser neuen Variante besteht in der ironischen Bezugnahme auf die Werke, auf denen es steht.

Mit einer Art Enzyklopädie des Theodor Uskoković beginnt Ihr Roman, der aus fünf Büchern besteht, in dem die fünf Tutoren Theodor, Katharina, Laura, Lazar und der Autor, also Sie, Ihre Sicht auf die Welt in Ihrer jeweiligen Zeit präsentieren – ein Fest der Aufzählung, eine Inventur des Weltlichen im Historischen. Ist die übervolle Welt anders nicht mehr zu greifen als durch die reine Inventarisierung? Ist die Welt nicht mehr als eine bloße Ansammlung von Dingen oder ist es am Ende so einfach?

Ich würde niemals behaupten, dass ich weiß, wie die Welt ist. Aber dieses Inventarisieren, das Aufzählen, das ist eine Passion von mir, die ich schon seit meinen Kinderjahren pflege. Mit großer Inbrunst ordne ich ständig notierend die Welt um mich herum. Es gibt auch viele essayistische Texte von mir, in denen das deutlich wird. In Deutschland sind diese leider kaum bekannt, aber einen, nämlich »mixed media« möchte ich dennoch erwähnen, weil er mir sehr wichtig ist (ein großer Auszug davon ist in LETTRE gedruckt worden, A.d.A.). Es ist ein Kultbuch in Kunstkreisen, ein work-in-progress, in dem ich quer durch die Kunst alles inventarisiere und ordne, was mir begegnet. Es ist eine fiktive Kunstgeschichte, in der ich viele aus dem Leben gegriffenen Dinge als Kunst aufgenommen habe, die nicht dem eigentlichen Kunstbegriff entsprechen, hier aber als Kunst erscheinen. Mit dieser Art des Nachstellens von Dingen und Szenen habe ich weit vor den Konzeptualisten angefangen.