Die Aufzählung sei eine Tradition der serbischen Literatur, sagte Ihre Übersetzerin Brigitte Döbbert bei der Buchpremiere in Berlin. Inwiefern ist das so?

Das war noch nicht immer so. In den fünfziger Jahren ist diese Tradition sehr gepfelgt worden, etwa von Danilo Kiš, aber auch von Vasko Popa, dessen komplette Poetik darauf aufbaut, Tiere oder Dinge aufzuzählen. Ursprünglich kommt diese Tradition aus dem Belgrader Naturalismus. Die Belgrader Naturalisten hatten unter dem starken Einfluss der französischen Literatur mit Aufzählungen angefangen, eine eigene Poesie zu entwickeln.

Keim, Heim, Welt, Spiel, Werk – diese Bedeutungen haben Sie Ihren fünf Büchern zugeordnet. Bedeutungen, die auch ihren Blick auf die Welt und was sie im innersten zusammenhält spiegeln?

Diese fünf Wörter sind im serbischen Original gar nicht gedruckt worden, ich hatte sie nur immer im Hinterkopf gehabt, als eine Art heimlichen Konzeptplan. Im Ursprungsmanuskript, das ich Brigitte Döbbert gegeben habe, standen sie aber einmal drin und sie hat sie kurzerhand mit in den Roman eingebunden. Für mich hatte ich diese fünf Begriffe mit zahlreichen weiteren Aufzählungen versehen, die ich darunter geschrieben habe. So hatte ich eine Art Katalog, um mein Schreiben zu ordnen.

Sie haben an anderer Stelle Ihre Prosa einmal als »Scherbensammeln« bezeichnet. Sammeln Sie die Scherben der fragmentierten Wirklichkeit ein und arrangieren Sie neu?

Das ist schon richtig, aber ich betrachte das als einen meiner kindlichen Züge. Kinder nehmen sich gern die Dinge her, die sie umgeben, und bauen daraus etwas Neues, Zweckfremdes.

Ihr Roman ist voller Anspielungen auf die Literatur, die bereits geschrieben ist. Ein Höhepunkt ist zweifellos die Passage, in der Sie auf wenigen Seiten den Kanon der 1000 wichtigsten Liebesromane persiflieren. Da ist vom »Gilgulasch«-Epos die Rede, dem »Leiden der jungen Wörter«, vom »Schatten junger Mädchengrüße« und »David Stoppelfeld«. Wie muss ich mir vorstellen, ist diese Passage entstanden? Bora Ćosić sitzt inmitten der Weltliteratur und ulkt sich durch die Bände?

Das ist eine rein naturalistische Arbeit für mich, ein Spiel mit der Sprache. In Jugoslawien wurde immer viel ausländische Literatur übersetzt, die Titel, die ich hier verballhorne, waren also alle bekannt. Diese Passage bildet eine Einheit für sich im Roman, die zu Schreiben mir auch einige der vergnüglichsten Stunden beschert hat. Am Anfang stand Rilke, aus dem dann eine kleine Geschichte entstand, die sich dann fast von alleine schrieb. Die Titel, die ich hier verwendet habe, drängten sich geradezu auf, von mir persifliert zu werden. Es war dann wie ein intuitiver Prozess, die Romane in ihrer jeweiligen ironischen Wendung an die richtige Stelle zu sortieren. In der Übersetzung konnten wir dann nicht alles erhalten, weil manche verballhornten Titel stark jugoslawische Bezüge haben, die man in Deutschland nicht verstehen kann. Zitate aus klassischen serbischen Texten aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die Bezeichnung regionaler Unternehmen und solche Sachen. Brigitte Döbbert hat dafür ganz hinreißende Lösungen gefunden, im Grunde ist sie selbst dichterisch tätig geworden.

Das Geheimnis von Aufzählungen besteht in der Ordnung, die Ihnen innewohnt. Wie haben Sie diese Ordnung aufrecht halten können? In Ihrem Ferienhaus soll es eine verwirklichte Version von Arno Schmidts »Zettels Traum« gegeben haben. Zettelstapel neben Zettelstapel, so dass Sie nicht einmal haben lüften können, damit keine Unordnung entsteht.

Tatsächlich wohnt Aufzählungen eine besondere Ordnung inne, im Roman ist das insbesondere für das erste Buch »Theodor« von Bedeutung. Beim Schreiben habe ich entdeckt, dass jedes Wörterbuch eine geheime Geschichte in sich trägt. Ganz konkret, als ich das Wörterbuch von Vuk Karadžić entdeckt habe, das vor Theodors Zeit geschrieben wurde. Das habe ich damals nicht wie ein Wörterbuch, sondern wie einen Roman gelesen, aus dem ich mir alle Wörter herausgeschrieben habe, die ich interessant fand. Aus diesen Notizen entstanden ganz viele Zettel – das ist die Zettelwirtschaft, von denen Sie gelesen haben – die ich dann wiederum so sortieren konnte, dass sie eine gesonderte Geschichte erzählen. Ich wollte insgeheim kein Wörterbuch von A bis Z schreiben, sondern in dieses Wörterbuch eine Geschichte einbetten. Wenn man die Anfangswörter nimmt, kann man im Grunde eine eigene Geschichte lesen. Als letztes habe ich mir gedacht, warum die Wörter in diesem Wörterbuch nicht so definieren, als sei der Autor nicht ganz bei Trost. So konnte ich jedes einzelne Element persiflieren und ins Lächerliche verschieben.

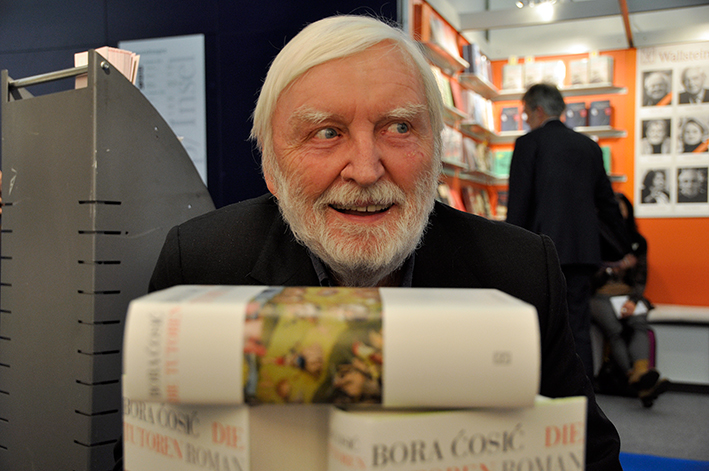

Von Bedeutung scheint mir die Kunst für Ihr Schreiben? Auf dem Buchtitel ist »Der Garten der Lüste« von Hieronymus Bosch abgebildet, im Roman selbst ist von Laokoon und Pegasus und zahlreichen anderen klassischen Werken die Rede. Ich selbst musste oft an Pieter Bruegel, Albrecht Dürer und Francisco Goya denken, aber auch an Werner Tübkes Bestiarien des Kommunismus. Alles ist da, zugleich, in- und nebeneinander, aufeinander bezogen und voneinander abgewendet, übervoll chaotisch und doch wohlgeordnet.

Sie haben vollkommen Recht. Ich schätze die Malerei sehr, insbesondere die deutschen Künstler. Neben den genannten auch Werner Richter und Neo Rauch, aber auch das drehe ich ins Absurde. Auch wenn mir die Kunst wichtig und lieb ist, war es für diesen Roman wichtig, sie von meiner Persiflage nicht zu verschonen. Im zweiten Buch »Katharina« gibt es einen in Reimen verfassten Teil, in dem ich meine Figuren mit Hilfe der Poesie in die Bilder dieser Künstler gesetzt habe. Man kann das respektlos nennen, und ich könnte nichts als dem zuzustimmen. Ich wollte nicht wie Marcel Proust vorgehen und alles Gewesene einfach nur verehren, sondern mich vor der Kunst verneigen, indem ich sie dekonstruiere und gewissermaßen in neuer Form entstehen lasse. Vielleicht kann man dieses Vorgehen am besten mit der Kunst von Anselm Kiefer vergleichen.