Stefan Hertmans erzählt in »Der Himmel meines Großvaters« die Geschichte seines Vorfahren, der pflichtbewusst in den Reihen des belgischen Heeres gedient hat, während die Welt um ihn herum zusammenbrach. Wir sprachen mit dem belgischen Autor über das Reproduzieren von Familiengeschichte, seinen lebenslang traumatisierten Großvater und die flämische Emanzipation in den Schützengräben.

Sie haben die Erinnerungen Ihres Großvaters fast dreißig Jahre im Schreibtisch aufbewahrt ohne hineinzuschauen. Hatten Sie Angst davor, sie zu lesen?

Ja, ich hatte ein wenig Angst davor. Zum einen hatte ich intuitiv das Gefühl, dass ich emotional noch nicht bereit dafür war. Im Nachhinein muss ich sagen, dass mich mein Gefühl nicht getrogen hat. Man muss ein bisschen älter sein, um die Philosophie des Verlusts, die vielen Gräueltaten im Krieg sowie die Ambiguität der Liebe und der Treue meines Großvaters an der Seite der Schwester seiner großen Liebe zu verstehen. Das erfordert eine gewisse Reife, die ich als junger Schriftsteller noch nicht hatte. Ich habe mich damals gegen den Realismus und Naturalismus gesträubt – meine großen Vorbilder waren Nabokov und Borges. Mit den Aufzeichnungen meines Großvaters musste ich mich aber mit mir selbst, mit dieser intimen Familiengeschichte und all den Emotionen, die damit verbunden waren, befassen. Davor hatte ich großen Respekt. Zum anderen hatte ich aber auch Angst davor, was dieses Buch literarisch mit mir tun könnte. All meine Aufsätze über Kunstphilosophie, die Theaterstücke und Gedichte, die habe ich fast automatisch geschrieben. Aber dieser Roman erforderte doch deutlich mehr als Wissen. Er erforderte ein Fühlen, ein Sich-Einlassen, im Grunde eine Art Psychoanalyse.

Hat Ihr Großvater zu Lebzeiten über den Krieg gesprochen?

Ständig. Man hat ihm einen Kaffee gegeben und er hat gesagt »Mensch, der Kaffee im Schützengraben hat furchtbar geschmeckt.« Sah er ein Flugzeug am Himmel, dann sagte er »Die deutsche Artillerie war ein Grauen.« Alles war stets verbunden mit dem Krieg. Aber über die Tiefe der inneren Unruhe, über das Grauen und die Ängste hat er nie gesprochen. Er war kein Ernst Jünger, er wollte nie als Held gesehen werden. In seinen Erinnerungen erzählt er von den kleinen Dingen und hält sich an winzigen Details fest, an denen das Ausmaß seines Traumas deutlich wird. Ganz einsam hat er das alles 50 Jahre nach den eigentlichen Ereignissen in Hefte geschrieben, niemand aus der Familie hat das gewusst. Es sind insgesamt 600 handgeschriebene Seiten, auf denen sich nicht eine einzige Korrektur befindet. In diesen Seiten steckt all das, worüber er nicht reden konnte. 1981 hat er sie mir übergeben, im Wissen, dass wenn ein Familienmitglied etwas damit macht, dann ich.

Hatten Sie, vielleicht um der eigenen Psychoanalyse aus dem Weg zu gehen, daran gedacht, ein Sachbuch zu schreiben?

Das nicht, aber ich habe in Erwägung gezogen, die Hefte einfach nur abzutippen und unter dem Namen meines Großvaters herauszugeben. Das hat aber nicht funktioniert, weil sich die niederländische Sprache in den letzten einhundert Jahren stark verändert hat. Die Sprache meines Großvaters war sehr altmodisch, damit hätten heutige Leser wohl nur wenig anfangen können. Als ich das bemerkt habe, bin ich in eine Loyalitätskrise geraten. Ich wollte ihm doch treu bleiben. Zwei Jahre bin ich mit dem Buch nicht vorangekommen, weil es mir schwer fiel, ihm das Wort zu entreißen. Erst dann habe ich eine Form gefunden, bei der der Ich-Erzähler und der Großvater in eine Art Dialog treten.

Gab es andere Versionen des Romans, die sie verworfen haben?

Ja, ich habe insgesamt vier Fassungen geschrieben. Anfangs dachte ich, ich muss das biografisch verarbeiten und seine Lebensgeschichte schreiben. Doch nach zweihundert Seiten war ich immer noch in seiner Jugend und dachte, dass ich kein flämischer Charles Dickens werden will. Dann ist mir W.G. Sebald in den Sinn gekommen, der immer wieder zeigt, dass wir das, was wir in der Vergangenheit suchen, nie finden werden. Man findet nur sich selbst, seine eigene Sehnsucht, die eigenen Phantasmen und die eigenen Bilder der Welt. In dieser eigenen Welt darf man sich nicht verlieren. Vielmehr muss man die eigenen Verluste, die einem bewusst werden, drehen in etwas, das gewinnend ist. Und genau das wollte ich machen. Es hat dann noch einmal eineinhalb Jahre gedauert, bis ich das konnte. Irgendwann hat mein Lektor zu mir gesagt »Hör auf, das Buch Deines Großvaters zu schreiben, sondern schreib Dein Buch über ihn.« Das war ein wichtiger Hinweis, dann hat es geklappt.

Ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass Sie dennoch mit sich kämpfen mussten, um Authentizität zu wahren. So erkläre ich mir zumindest die beiden Perspektiven – Ihre eigene, in der sie ihr Vorgehen erklären, und die Ihres Großvaters, der die Erlebnisse im Krieg fast selbst erzählt.

Dieser Perspektivwechsel war unbedingt notwendig. Der erste Teil, in dem ich die Jugend meines Großvaters rekapituliere, hat viele Leser am meisten gerührt. Geschildert wird darin eine verlorene Welt, die in einer nahezu Proust’schen Szene endet. Nämlich mit dem Anblick eines nackten Mädchens in einem Teich. Ich glaube, diese Erinnerung ist eine Art religiöse Epiphanie meines Großvaters gewesen, in der natürlich auch eine gehörige Portion Freud’scher Mutterliebe mitschwingt. Nach diesem Erlebnis fällt in Sarajevo der Schuss von Gavrilo Princip und die Welt stürzt in sich zusammen. Mein Großvater hatte davon keine Ahnung, die große Politik hat ihn nie interessiert. Deshalb wusste er auch nicht, was sich da alles im Hintergrund abgespielt hat. Als kleiner Mann empfand er es als seine Aufgabe, zu gehorchen und Befehle auszuführen. Deshalb sagt er in den vier Kriegsjahren auch immer wieder nur »Oui, mon commandant! Oui, mon commandant!« Hier habe ich dann die Perspektive gewechselt. Ich wollte nicht aus einer überlegenen, allwissenden Thomas-Mann-Perspektive von den Kriegsjahren erzählen, sondern eintauchen und der bescheidene kleine Mann werden, der mein Großvater war. Ich bin seinen Aufzeichnungen dann fast buchstäblich gefolgt, es ist zum Teil wirklich mein Großvater, der aus dem Roman spricht. Und nach dem Krieg bin ich es wieder, der spricht.

Der erste Teil des Romans ist zugleich auch der längste Teil, eine Hinführung zum Krieg und zugleich das Coming-of-Age ihres Großvaters. Beeindruckend ist hier vor allem die bildhafte, naturalistische Sprache, etwa die Szene in der Gelatine-Fabrik oder in der Eisengießerei, in denen die Lesenden vom geschilderten Grauen geschüttelt werden.

Einer meiner Onkel hat in einer Gelatine-Fabrik gearbeitet. Ich kann mich erinnern, wie er früher immer davon geredet hat und musste diese Erzählungen aus meinem Gedächtnis kramen. Als ich anfing, das aufzuschreiben, wurde mir bewusst, dass diese Fabrik nicht nur eine Version von Dantes Hölle ist, sondern dass in dieser Szene die Ereignisse des Krieges vorweggenommen werden. Die Verwesung der Welt, der Zirkelkreis aus Leben und Sterben – all das steckt in dieser Szene. Den Lesern empfehle ich immer, diese Seiten mit leerem Magen zu konsumieren.

Tatsächlich ist diese Passage schwer zu verdauen. Die Passage direkt danach, seine Geburt als Künstler, scheint mir aber noch zentraler.

Tatsächlich spürt mein Großvater nach dem Besuch der Gelatine-Fabrik das erste Mal, das er in der Kunst Trost findet. Und das ist genau das, was er auch nach dem Krieg gemacht hat: Trost gesucht. Er hat nie den Krieg gezeichnet, ist kein George Grosz, kein Expressionist geworden, sondern ein nostalgischer Kopist. Das ist seine Art der Verdrängung gewesen, und sie setzt schon nach dem Besuch der Gelatine-Fabrik ein.

Die Szenen in den Schützengräben im zweiten Teil des Romans erinnern sehr an die Zeichnungen von Jacques Tardi.

Ja, natürlich. Es kann schon sein, dass davon etwas drinsteckt. Mir ging es vor allem darum, die Leser spüren zu lassen, dass in den Gräben des Ersten Weltkriegs Menschen steckten, die es heute nicht mehr gibt. Wenn mir heute ein Offizier sagen würde, dass ich gleich neben zehntausend anderen sterben könnte, weil man einen Hügel zwei Kilometer weiter einnehmen müsse, dann würde ich dem doch sagen, dass mich der Teufel reiten müsste, um das zu machen. Aber die Generation meines Großvaters lebte den Gehorsam, für sie stand gar nicht infrage, sich einem Befehl zu widersetzen. Diese Verkörperung des Leidens, diese schreckliche Ausdauer, die gibt es in der Form heute zum Glück nicht mehr. Meinen Großvater hat diese soldatische Moral davon abgehalten, ein Künstler zu werden. So ging es vielen seiner Generation. Dazu kommt im Roman noch der Aspekt des Umgangs der französischen Offiziere mit den flämischen Soldaten. Das Buch hätte vielleicht sogar besser »Der Himmel über Flandern« heißen sollen.

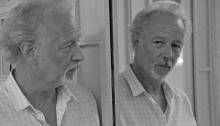

[…] »Der kleine heilige Martinus im großen Krieg« (Thomas Hummitzsch, 30. August 2016) In Brüssel hatte Thomas die Möglichkeit, Stefan Hertmans zu interviewen, einen der wichtigsten niederländischsprachigen Autoren der Gegenwart. Schwerpunkt des Interviews ist der Roman Der Himmel meines Großvaters, der im Herbst 2013 in Flandern zum Bestseller avancierte und im Jahr darauf bei Hanser in deutscher Übersetzung erschien. […]

[…] und Jan Cleijne gefeierte Lyrikerinnen und Lyriker wie Anneke Brassinga, Ilja Leonard Pfeiffer oder Stefan Hertmans. Einige Illustratoren bleiben mit ihren Zeichnungen recht nah an der poetischen Vorlage, andere […]