1984 (nach dem gleichnamigen Roman von George Orwell)

19 Jahre nach dem Atomkrieg ist London Hauptstadt des diktatorisch regierten Reichs Ozeanien. Hier arbeitet Winston Smith im »Ministerium für Wahrheit«, innerlich aber opponiert er gegen das Regime des »Großen Bruders«. In der Kollegin Julia findet er eine Gleichgesinnte. Trotz Verbots beginnen die zwei eine Liebesbeziehung. Als sie in Winstons Vorgesetztem General O’Connor einen Mann des Widerstands zu erkennen meinen, offenbaren sie sich dem Regierungsbeamten … Bewusst entwirft die erste Kino-Verfilmung des berühmtesten aller dystopischen Romane ein alltägliches Bild des allumfassenden Schreckens: »Dies ist eine Geschichte der Zukunft. Nicht einer Zukunft der Raumschiffe und Besucher von anderen Planeten, sondern der unmittelbaren Zukunft«, heißt es am Anfang des Films. In den schäbigen Altbauten zwischen Trümmerbrachen signalisiert nur das allgegenwärtige »Kamera-Auge« einen technologischen Vorgriff. Im öffentlichen Raum tun dies die Riesenbildschirme. Die Aufmärsche fanatischer Massen, die Hausdurchsuchungen durch die »Gedankenpolizei« und ein Schauprozess hingegen sind deutlicher Ausdruck von George Orwells Verarbeitung faschistischer und stalinistischer Herrschaftsmethoden der Vergangenheit.

Regie: Michael Anderson | Mit Edmond O’Brien, Michael Redgrave, Jan Sterling, David Kossoff, Mervyn Johns, Donald Pleasence, Carol Wolveridge

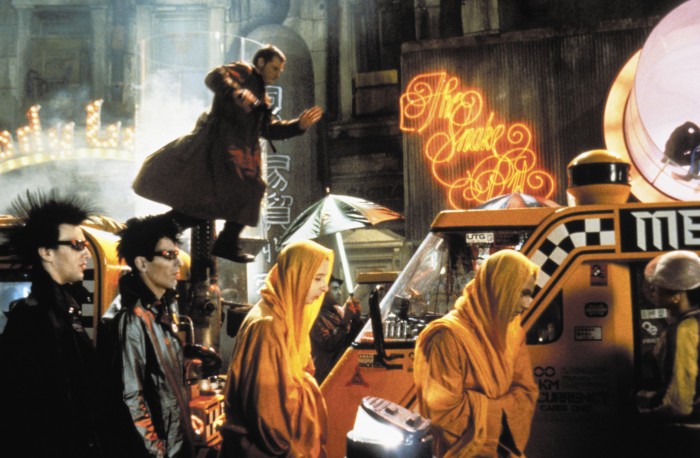

Blade Runner (nach dem Roman »Do Androids Dream of Electric Sheep« (1968) von Philip K. Dick)

Los Angeles, 2019. Im Dauerregen unter einem schwarzen Himmel macht der Polizeibeamte Deckard Jagd auf Replikanten. Die Arbeits-Androiden, deren Aufenthalt auf der Erde illegal ist, sind äußerlich von Menschen nicht zu unterscheiden. Sie sind ihnen körperlich und geistig überlegen, dafür aber nur wenige Jahre lebensfähig. Dies zu ändern, ist das Ziel einer sechsköpfigen Replikanten-Gruppe um Roy Batty, der beim Besuch seines »Schöpfers« eine blutige Spur hinterlässt. Bei ihrer Verfolgung muss Deckard die Hilfe von Rachael in Anspruch nehmen, einer schönen Replikantin aus einer höher entwickelten Baureihe, in die er sich unfehlbar verliebt … Nicht allein durch seinen dystopischen Entwurf einer urbanen Stadtlandschaft mit »Ghetto«-Charakter und vielfältigen elektronischen Reizüberflutungen war Blade Runner zukunftsweisend. Nachhaltig wirksam waren auch die Verweise auf den Film Noir. Sie reichen von Deckards Liebe zur »femme fatale« und seinem Trenchcoat bis zum Showdown im Bradbury Building, das 1951 schon als Drehort für das US-Remake von Fritz Langs M gedient hatte. Mit Low-Key-Ausleuchtung und expressionistischen Lichteffekten prägte Blade Runner den »Neo-Noir« des SF-Genres.

Regie: Ridley Scott | Mit Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, William Sanderson

ORG (nach einer indischen Legende und Thomas Manns Erzählung »Die vertauschten Köpfe«)

Fernando Birris ORG ist ein monströser, seit seiner Uraufführung beim Festival von Venedig 1979 äußerst selten gezeigter, knapp dreistündiger Film. Der heute 91-jährige Regisseur, Dichter, Maler, Lehrer und Gründer von Filmschulen gilt seit seinem Debütfilm Tire Dié als eine zentrale Figur des lateinamerikanischen Kinos. Für Birri war der Film das Ergebnis seiner italienischen Exilerfahrung: »Der Film ORG ist ein Alptraum mit geschlossenen Augen, weil er zu den schrecklichsten Augenblicken meines Lebens zählt, zu meinem zweiten Exil, das sehr lange dauerte.« Die Geschichte von ORG basiert auf einer antiken indischen Legende, die auch Thomas Mann in seiner Erzählung »Die vertauschten Köpfe« aufgegriffen hat. Vor allem aber ist der Film ein Wahrnehmungsexperiment mit über 26.000 Schnitten und knapp 700 Tonspuren.

Teils finanziert vom Hauptdarsteller Mario Girotti, auch bekannt als Terence Hill, ermöglicht ORG einen kaleidoskopartigen Einblick in die experimentellen, ästhetischen und politischen Strömungen der 1970er Jahre. Birri überließ dem Arsenal 1991 eine 35-mm-Kopie, die im Rahmen des Projekts »Living Archive« digitalisiert wurde. Zur Berlinale erscheint auch die DVD des Films.

Regie: Fernando Birri

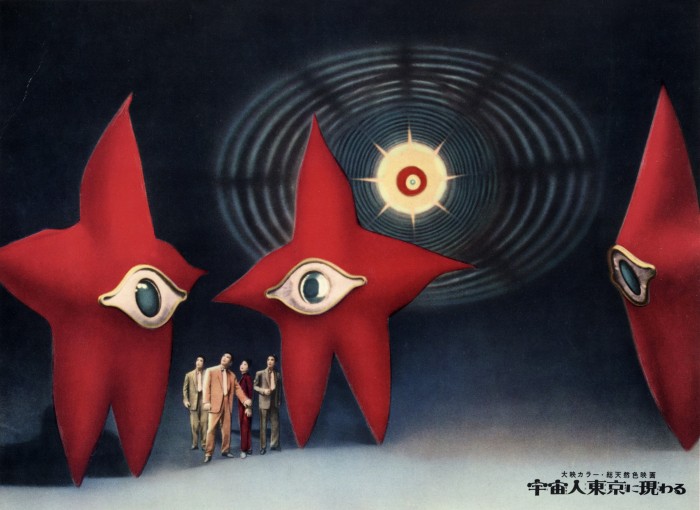

Uchûjin Tôkyô ni arawaru / Die Außerirdischen erscheinen in Tokio (nach einem Roman von Gentarō Nakajima)

Japanische Wissenschaftler sind beunruhigt, als sie über Tokio unbekannte Flugobjekte wahrnehmen. Dabei wollen die Außerirdischen die Bewohner der Erde vor der verheerenden Kollision mit einem anderen Planeten warnen. Weil sie aufgrund ihres abnormen Äußeren jedoch als Monster wahrgenommen werden, misslingt die Kontaktaufnahme. Erst als eines der »Aliens« die Gestalt eines berühmten japanischen Showstars annimmt, findet es Gehör bei den Wissenschaftlern. Doch anscheinend zu spät: Selbst Atomraketen können den Planeten nicht von seinem Kurs abbringen … Außerirdische in Seesterngestalt! Für diese exaltierte Formgebung des Fremden war der in seiner Jugend von den französischen Surrealisten beeinflusste Avantgarde-Künstler Tarō Okamoto (1911–1996) verantwortlich. Er war beim ersten farbigen »tokusatsu-eiga« (Spezialeffekt-Film) auch für das Farbdesign zuständig. Noch bemerkenswerter als die rote Strahlkraft des sich nähernden Planeten und die Verwüstungen, die sie mit sich bringt, sind allerdings das positive Bild, das der Film von den Außerirdischen zeichnet, und sein Vertrauen in die heilbringenden Kräfte von Atombomben – ein Jahrzehnt nach den Abwürfen über Hiroshima und Nagasaki.

Regie: Kōji Shima | Mit Keizō Kawasaki, Toyomi Karita, Bin Yagisawa

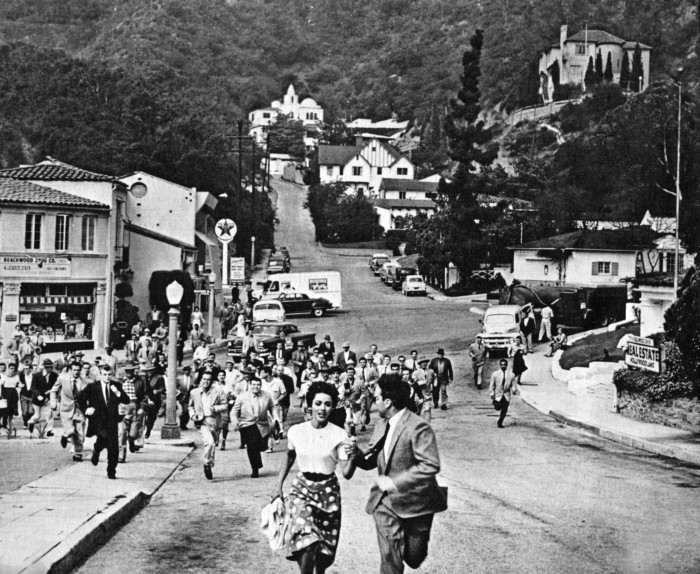

Invasion of the Body Snatchers / Die Dämonischen (nach der Fortsetzungsgeschichte »The Body Snatchers« (1954) von Jack Finney)

Als der Arzt Miles Bennell von einer Vortragsreise ins kalifornische Santa Mira zurückkehrt, findet er einige Bewohner seltsam verändert. Sie erkennen nahe Verwandte nicht wieder und behaupten, dass sie ganz fremde Menschen seien. Kurz darauf stoßen Bennell und seine Jugendfreundin Becky Driscoll an mehreren Orten der Kleinstadt auf unbelebte menschliche Körper. Als sie dann auch noch übergroße, aus dem Weltall stammende Samenschoten entdecken, in denen diese Körper individuelle Ausprägungen entwickeln, wird ihnen klar, dass offenbar seelenlose Doppelgänger die Bevölkerung ersetzen sollen. Zu spät erkennen sie, dass diese Duplikate schon in der Überzahl sind. Ihre einzige Überlebenschance sehen sie in der Flucht … Metapher für die »kommunistische Gefahr«? Oder Warnung vor einer mentalen Gleichschaltung in den USA? Schon während des Kalten Kriegs waren sich Kritiker darüber nicht einig. Zum zeitlosen Klassiker konnte sich das spannende B-Picture entwickeln, weil es das Genre des Science-Fiction-Horrors und des Paranoia-Thrillers gerade durch Betonung einer scheinbaren Normalität hinsichtlich der Außerirdischen prägte: »Auf den ersten Blick sah alles aus wie immer. Aber das täuschte.«

Regie: Don Siegel | Mit Kevin McCarthy, Dana Wynter, Larry Gates

Kamikaze ʼ89 (nach dem Roman »Mord på 31:a våningen« (1964) von Per Wahlöö)

1989 ist die Bundesrepublik ein politisch und sozial »befriedeter« Staat; die öffentliche Meinung wird von einem einzigen Pressekonzern beherrscht. Als in dessen Hochhaus eine Bombendrohung eingeht, übernimmt Polizeileutnant Jansen die Ermittlungen. Bei der Befragung von Führungskräften und Angestellten erfährt er von einem geheimen 31. Stockwerk im Gebäude. In welcher Beziehung stehen dessen Bewohner zu einer Gruppe von Oppositionellen, die unter dem Kampfnamen »Krysmopompas« agieren? … In der grellen Science-Fiction-Farce ist Videotechnik allgegenwärtig: Der Ermittler im Leopardenanzug trägt einen Rekorder im Schulterhalfter und am Finger einen Ring mit eingebauter Kamera. Die bewusst »schmutzigen« Bilder waren Grundlage einer New-Wave-Ästhetik, zu der auch buntes Neonlicht, Klangcollagen unter Einschluss des Apollo-Funkverkehrs und die Bauten eines westdeutschen Beton-Brutalismus gehören. All das verband der Film zu einem zeitgenössischen »No Future«-Feeling. Co-Autor Robert Katz: »Der von Rainer Werner Fassbinder kreierte Jansen verkörpert die Zukunftslosigkeit eines Kamikaze-Kämpfers. Die Abwesenheit von Zukunft bedeutet wiederum die Abwesenheit einer Message.«

Regie: Wolf Gremm | Mit Rainer Werner Fassbinder, Günther Kaufmann, Nicole Heesters, Brigitte Mira

Ikarie XB 1 (nach dem Roman »Obłok Magellana« (1955) von Stanisław Lem)

Im Jahr 2163 bricht das Raumschiff Ikarie XB 1 auf den Weg ins Sonnensystem Alpha Centauri auf, um auf einem »Weißen Planeten« nach Leben zu suchen. Zur 40-köpfigen Besatzung unter den Kommandanten Abajev und MacDonald gehören eine schwangere Offizierin und ein schon etwas altersschwacher Roboter. Unterwegs treffen sie auf ein Raumschiff, dessen Crew rund 200 Jahre zuvor eines gewaltsamen Todes starb. Für zwei Kosmonauten der Ikarie endet diese Begegnung tödlich. Die anderen werden kurz danach von einer seltsamen Schlafkrankheit heimgesucht. Offenbar wird sie von einem dunklen Stern verursacht, der sich zwischen das Raumschiff und den Weißen Planeten schiebt … Die elektronische Musik zur Stanisław-Lem-Verfilmung wirkt noch heute avantgardistisch. Auch im Westen Ikarie XB 1 erlebte einen Höhenflug. Hierfür ist weniger ein verhunzter Umschnitt für den US-Markt von Belang, als vielmehr die Tatsache, dass Stanley Kubrick – nach Aussage seines Assistenten Anthony Frewin – den Film als Vorbereitung auf 2001: A Space Odyssey (1968) sah. Die atmosphärische Lichtsetzung, aber auch mehrere Ausstattungsdetails wie die sechseckigen Korridore, ähneln sich in beiden Filmen deutlich.

Regie: Jindřich Polák | Mit Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Dana Medřická

Test pilota Pirxa / Der Test des Piloten Pirx (nach Erzählungen (1968) von Stanisław Lem)

Kommandant Pirx erhält den Auftrag, auf einem Testflug Raumsonden in der Cassinischen Teilung des Planeten Saturn auszusetzen. Hinter dieser Aufgabe verbirgt sich eine heikle Mission: Die fünfköpfige Besatzung besteht nur zum Teil aus Menschen, zu ihr gehören auch Roboter. Das wahre Ziel des Testflugs ist es, zu erforschen, ob die Androiden ihre menschlichen Kollegen womöglich schon bald ersetzen können. Wie brisant die Aufgabe ist, merkt Pirx erst, als er fast das Opfer eines Mordanschlages wird. Beim Manöver am Saturn verursacht einer der Roboter fast eine Katastrophe. Doch nach der Rückkehr zur Erde ist es Pirx, der sich einem Strafverfahren stellen muss … Reklame für Pan Am, Lee und McDonald’s: Unübersehbar ist die polnisch-sowjetische Stanislaw-Lem-Adaption in der westlichen Hemisphäre angesiedelt – denn nur im Kapitalismus trägt der Einsatz humanoider Maschinen zur Freisetzung menschlicher Arbeitskraft ja bedrohliche Züge. Pirx, der Kosmonaut im Jeans-Anzug, kann seine wahre Natur als geschulter Dialektiker allerdings nicht verbergen. Am Ende des Films steht seine humanistische Botschaft, dass gerade die Schwäche des Menschen der Stärke der Roboter überlegen ist.

Regie: Marek Piestrak | Mit Sergiej Desnitski, Bolesław Abart, Władimir Iwaszow

Soylent Green / … Jahr 2022 … die überleben wollen (nach dem Roman »Make Room! Make Room!« (1966) von Harry Harrison)

New York 2022. Polizei-Detective Thorn ermittelt im Fall eines ermordeten Geschäftsmanns, der Kontakte zum Lebensmittelkonzern Soylent hatte. Dessen neues, angeblich aus Plankton gewonnenes Produkt »Soylent Grün« ist bei den 40 Millionen Einwohnern der Stadt hochbegehrt. Thorns Nachforschungen führen ihn in die abgeschottete Welt der Reichen und in die Elendsquartiere der Armen. Von Attentätern verfolgt und Vorgesetzten behindert, kommt er einem fatalen Zusammenhang zwischen Bestattungsriten und der Nahrungsproduktion auf die Spur … Mit seinem Verweis auf den Treibhauseffekt war Soylent Green 1973 die erste »Öko-Dystopie«, die die brisanten Thesen des Club of Rome (»Die Grenzen des Wachstums«, 1972) anschaulich machte, wobei die Prophezeiung einer »Überbevölkerung« und drastische Zeichnung von Verteilungskämpfen populärwissenschaftlichen Ansichten entsprach (Paul R. Ehrlich: »Die Bevölkerungsbombe«, 1968). Auch die Darstellung einer weitgehend immobil gewordenen Gesellschaft war im Jahr der »Ölkrise« brandaktuell. »Heil« ist im Film letztlich nur noch das Kino, das in seinen Bildern die Erinnerung an eine intakte Natur bewahrt – für ihren Betrachter allerdings mit tödlichen Konsequenzen.

Regie: Richard Fleischer | Mit Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Chuck Connors

Le tunnel (nach dem Roman »Der Tunnel« (1913) von Bernhard Kellermann)

Der philanthropische Ingenieur Mac Allan plant den Bau eines Tunnels zwischen den USA und Europa. Bei einem Treffen kapitalstarker Investoren in einem New Yorker Hotel findet er volle Unterstützung. Der Spekulant Woolf verfolgt allerdings ausschließlich Eigeninteressen: Als Präsident des Tunnel-Syndikats unterschlägt er hohe Summen. Nach einem Wassereinbruch, drei Jahre später, kommt es zu Unruhen unter den Tunnelarbeitern. Mac Allan ahnt nicht, dass Woolf Provokateure engagiert hat, um den Abbruch des Tunnelbaus herbeizuführen. Um seine Unterschlagungen zu verschleiern, schreckt Woolf auch vor einem Sprengstoffanschlag nicht zurück … Der in den Bavaria-Ateliers bei München gedrehte Film entstand in einer deutschen und einer französischen Sprachversion. Establishing Shots von New Yorker Wolkenkratzern legitimierten seinen technischen Optimismus hinsichtlich einer Untertunnelung des Atlantiks schon in der nahen Zukunft. So konnte die eingesetzte Technik durchaus der Gegenwart entsprechen. Zukunftspotenzial gewann sie außerdem durch Mac Allans Kontrahenten, der sich in auffällig »gestriger« Kleidung – Zylinder, Gamaschen, Cutaway und Frackkragen – dem Fortschritt in den Weg stellt.

Regie: Kurt Bernhardt | Mit Jean Gabin, Madeleine Renaud, Edmund van Daële

[…] einer Situation, in der sich Mark daran erinnert, wie er Lisa kennengelernt hat, wird ein Teil von Orwells »Farm der Tiere« aufgeführt und einer der Protagonisten sagt: »Die Verwendung von Tieren als Stellvertreter des […]