Kampf der Welten (nach dem Roman »The War of the Worlds« (1898) von H. G. Wells)

Als in der Nähe einer kalifornischen Kleinstadt ein glühender Himmelskörper niedergeht, glaubt die Bevölkerung zunächst an einen Meteor. Doch der Physiker Clayton Forrester und die weitere Entwicklung belehren sie rasch eines Schlechteren. Tatsächlich befinden sich Wesen vom Mars in den Ufos, die nun in schneller Folge auf allen Kontinenten landen. Ihr Ziel: die Vernichtung der Menschheit und die Übernahme der Erde. Mit ihren metallenen Kampfmaschinen, die tödliche Strahlen aussenden, legen sie ganze Städte in Schutt und Asche … Die Technicolor-Verfilmung des Romans von H. G. Wells brachte mitten im Kalten Krieg die Ängste vor einer atomaren Apokalypse auf bestechende Weise zum Ausdruck. Die Charakterisierung der Marsianer als aggressive Invasoren bestimmte die Darstellung der außerirdischen »Fremden« im US-Kino für Jahrzehnte. Ebenso prägend waren die Planeten-Entwürfe des »astronomischen« Malers Chesley Bonestell (1888–1986) und die Oscar-prämierten Spezialeffekte des Films unter Leitung von Gordon Jennings (1896–1953), die in Blockbustern von Close Encounters of the Third Kind (1977) bis zu Roland Emmerichs Independence Day (1996) deutliche Spuren hinterließen.

Regie: Byron Haskin | Mit Gene Barry, Ann Robinson, Les Tremayne, Bob Cornthwaite

Welt am Draht (nach dem Roman »Simulacron-3« (1964) von Daniel F. Galouye)

Der Tod des Direktors am Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung (IKZ) löst bei seinem Nachfolger Stiller viele Fragen aus: Was wollte ihm der Security-Mann Lause sagen, ehe er spurlos von der Bildfläche verschwand? Warum ist Stiller der Einzige, der sich an Lause erinnert? Hat das alles mit dem IKZ-Projekt »Simulacron-1« zu tun, in dem menschliches Leben durch elektronische Schaltkreise simuliert wird? Warum endet eine Straße plötzlich im Nichts? Ist Stillers Existenz etwa auch nur eine Simulation? … »Ich denke, also bin ich«: Beunruhigender als später The Matrix stellte Welt am Draht schon 1973 diese philosophische Grundannahme infrage. Plausibel weckt der Film Zweifel an jeglicher Identität, indem er Platons Höhlengleichnis in eine nahe Zukunft transponierte, die allein an Tastentelefonen, einem Videofon und einigen futuristischen Lichtskulpturen kenntlich wird. Elektronische Soundeffekte und Michael Ballhaus’ Kameraführung, die mit schwindelerregenden Fahrten und vielen Spiegelbildern die Orientierung erschwert, machen die Bedrohung, die in Fassbinders genialem Fernseh-Zweiteiler von IBM-Großrechnern ausgeht, bis in die Gegenwart auch emotional nachvollziehbar.

Regie: Rainer Werner Fassbinder | Mit Klaus Löwitsch, Barbara Valentin, Mascha Rabben, Karl Heinz Vosgerau

Barry Lyndon (nach dem Roman »The Luck of Barry Lyndon, Esq.« (1844) von William Makepeace Thackeray)

Der junge, verarmte irische Landjunker Redmond Barry lässt sich nach einem Duell mit einem englischen Offizier zur britischen Armee anwerben. Er kämpft im Siebenjährigen Krieg in Deutschland, wo er als Fahnenflüchtiger ins preußische Heer gepresst wird. In Berlin als Polizeispitzel auf einen irischen Glücksspieler angesetzt, unterstützt Barry diesen bald in seinem betrügerischen Gewerbe. An einem Spieltisch lernt er Lady Lyndon kennen, eine schöne und vermögende Frau. Nach dem Tod ihres Ehemanns heiratet er sie. Doch vom Höhepunkt seiner Laufbahn geht es schnell wieder bergab … »Dieser Mantel ist aus feinstem Samt. Kein feinerer ist je gewoben worden. Es gibt keinen Besseren.« So wie sich an Barrys Kleidung sein Wandel zum feudalen Gecken ablesen lässt, geben auch die blassen, fast farblosen Rokoko-Kostüme Lady Lyndons Auskunft über den Charakter ihrer Trägerin, deren Persönlichkeit vom despotischen Gatten geradezu ausgelöscht wird. Nicht gerade »prêt-à-porter«, haben sie doch nachhaltige Wirkung gehabt. Daniela Sannwald, 2015: »Lady Lyndons Garderobe könnte die Kollektionen von Vivienne Westwood beeinflusst haben – die kalten Nude-Töne ebenso wie die Schnitte des Hochrokokos«.

Regie: Stanley Kubrick | Mit Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger

A Clockwork Orange / Uhrwerk Orange (nach dem Roman »Clockwork Orange« (1962) von Anthony Burgess)

London in der Zukunft: In einem tristen Vorort tyrannisiert eine Schlägerbande ihre Umgebung. Alex, ihr Anführer, ist in der Clique nicht unumstritten, und nach einem Mord wenden sich die »Droogs« von ihm ab. Im Gefängnis wird Alex einer neuartigen Therapie unterzogen. In deren Folge reagiert er auf Beethovens »Neunte« äußerst sensibel. Als er seinen Opfern von einst wieder begegnet, überlebt er deren Rache nur knapp. Doch nachdem er sich von einem Selbstmordversuch erholt hat, gilt Alex als »geheilt« … Bowler Hats und Bovver Boots zu weißem Baumwollstoff: Die aggressiven Uniformen der »Droogs« haben sich tief im kollektiven Kino- und Modegedächtnis eingeprägt. Doch hat Milena Canonero in ihrem Filmdebüt für den Protagonisten Alex noch weitere »Masken der Gewalt« kreiert. Marisa Buovolo, 2006: »Sie variieren vom futuristischen Outfit als angsterregende Kostümierung für seine Gewalttaten über einen blutroten Mantel im ›New Edwardian Style‹ als opulente Verkleidung zur Repräsentation sexueller Potenz bis zum abgenutzten Hosenanzug, der seinen Verlust an Selbstbestimmung und seine finale Verschmelzung mit der scheinbar tadellosen Maske der staatlichen Macht symbolisiert.«

Regie: Stanley Kubrick | Mit Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri, Michael Bates

Marie Antoinette (nach dem Buch »Marie Antoinette: The Journey« (2001) von Antonia Fraser)

1768. Die österreichische Erzherzogin Marie Antoinette gelangt an den Hof von Versailles, um den französischen Dauphin zu heiraten. Zunächst noch amüsiert, passt sie sich der unbehaglichen Etikette an. Den Vollzug der Ehe schiebt Ludwig hinaus; frustriert gibt Marie Antoinette sich royalem Nichtstun hin. Erst als sich doch noch ein Thronfolger einstellt, wird »die Österreicherin« von den Hofschranzen akzeptiert. An politischen Vorgängen desinteressiert, beginnt sie eine Affäre mit einem schwedischen Adligen. Dass die öffentliche Meinung sich im Vorfeld der Französischen Revolution gegen sie richtet, ignoriert Marie Antoinette … »Ich finde sie entzückend. Sie sieht aus wie ein Törtchen.« Helle Farben in Pastelltönen bestimmen die Staatsroben der »Fashion Queen« Marie Antoinette, während das »Traumkleid« der selbstbewussten Hofmätresse du Barry in einem kräftigen Blau gehalten ist. Die authentischen Kleiderschnitte werden konterkariert durch anachronistische Accessoires. Sofia Coppola und Milena Canonero ging es nicht darum, die Epoche historisch exakt abzubilden. Vielmehr dürfen sich Stil-Ikonen und »Shopping Queens« der Gegenwart in Marie Antoinette widergespiegelt sehen.

Regie: Sophia Coppola | Mit Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis, Rip Torn, Marianne Faithfull

The Shining (nach dem gleichnamigen Roman (1977) von Stephen King)

Das Overlook Hotel in den Rocky Mountains ist ein riesiges Gebäude mit einigen Hundert Zimmern. Im Winter steht es leer. Für diese Zeit lässt sich der Lehrer und Möchtegern-Schriftsteller Jack Torrance als Hausmeister engagieren. Zusammen mit Ehefrau Wendy und Sohn Danny zieht er in den alten Prachtbau ein. Dass die Familie dort nichts Gutes erwartet, wird in Visionen deutlich, die der seherisch begabte Danny hat: Aus dem Fahrstuhl des Hauses fließt Blut, zwei Zwillingsmädchen werden hingemeuchelt. Bald hat auch Jack Erscheinungen. Als er Einflüsterungen seines Vorgängers vernimmt, der als Hausmeister im Overlook seine Frau und seine zwei kleinen Töchter ermordet haben soll, greift Jack zur Axt … So wie sich der »leere Kasten« des Hotels auf fatale Weise als belebt erweist, entwickeln sich auch die inneren Konflikte, von denen die Familie heimgesucht wird, hinter einem biederen Outfit. Jack trägt Allerweltsflanell, und Wendy ist ein spätes Hippie-Mädchen, das den kleinen Danny in selbst gestrickte Pullover steckt. Ein kindlich-naives »Apollo 11«-Design ließ Kubrick-Exegeten rätseln: War es eine heimliche Bestätigung ihrer Theorie, dass der Regisseur die Mondlandungen inszeniert hatte?

Regie: Stanley Kubrick | Mit Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Jenseits von Africa (nach den Büchern »Out of Africa« (1937) und Schriften von Isak Dinesen, »Isak Dinesen: The Life of a Storyteller« (1982) von Judith Thurman, »Silence Will Speak« (1977) von Errol Trzebinski)

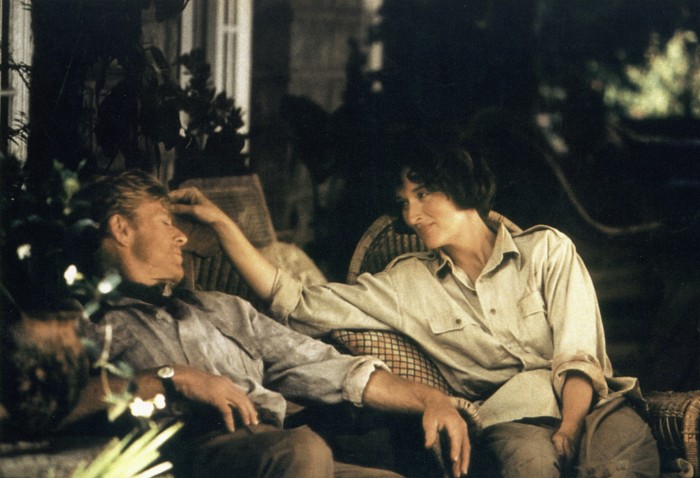

Nach einer unerfüllten Liebe reist die Dänin Karen Dinesen 1913 nach Kenia, um dort den Bruder ihres Geliebten, den Baron Bror von Blixen, zu heiraten. Während ihr Mann seinen Jagd- und Liebesabenteuern nachgeht, sieht Karen sich gezwungen, die Bewirtschaftung ihrer Kaffeeplantage in die eigenen Hände zu nehmen. Unter den englischen Kolonisten und kenianischen Hausangestellten wird der Großwildjäger Denys Hatton ihr einziger Vertrauter. Nach einem Aufenthalt in Dänemark, wo sie während des Ersten Weltkriegs eine Syphilis-Erkrankung auskuriert, beginnt sie ein Liebesverhältnis mit ihm. Doch auch dieser Beziehung ist kein Glück beschieden … Für ihr Kostümdesign orientierte sich Milena Canonero an historischen Fotografien von Karen Blixen und an traditionellen afrikanischen Stoffen und Mustern. Kleidung ist im Film das wichtigste Signal, das Integration und wachsende Handlungsspielräume der Heldin in der Fremde anzeigt: Während Karen bald ein afrikanisches Schultertuch über ihrer Tropenkleidung trägt, serviert ihr »Boy« die Drinks mit weißen Handschuhen, und ein beinahe nackter Junge, dessen Wunden sie verarzten lässt, dankt es ihr, indem er eine khakibraune Felduniform anlegt.

Regie: Sydney Pollack | Mit Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer

I Am Not Your Negro (nach James Baldwins unvollendet gebliebenen Text »Remember This House«)

Im Juni 1979 beginnt der bedeutende US-Autor James Baldwin seinen letzten, unvollendet gebliebenen Text »Remember This House«. Mit persönlichen Erinnerungen an seine drei ermordeten Bürgerrechtler-Freunde Malcolm X, Medgar Evers und Martin Luther King und Reflexionen der eigenen, schmerzhaften Lebenserfahrung als Schwarzer schreibt er die Geschichte Amerikas neu. Raoul Peck inszeniert die 30 bislang unveröffentlichten Manuskriptseiten mit einer fulminanten Collage von Archivfotos, Filmausschnitten und Nachrichten-Clips: die Boykottinitiativen und den Widerstand gegen die Rassentrennung in den 1950er- und 60er-Jahren, die Unsichtbarkeit von Schwarzen in den Kinomythen Hollywoods, afroamerikanische Proteste gegen weiße Polizeigewalt bis in die jüngste Gegenwart, Baldwins kompliziertes Verhältnis zur Black-Power-Bewegung, den paranoiden Blick eines FBI-Berichts auf dessen Homosexualität. Ein prägnanter und verstörender Essay über die bis heute vom Mainstream weitgehend ausgeblendete Wirklichkeit schwarzer Amerikaner. Samuel L. Jacksons Stimme verleiht der poetisch-meditativen Sprache Baldwins einen angemessenen Ausdruck.

Regie: Raoul Peck

A Tall Tale (inspiriert von Edgar Allan Poe und Orson Welles)

»Einen kaum wahrnehmbaren Riss, der an der Frontseite des Hauses vom Dach im Zickzack die Mauer hinunterlief, bis er sich in den trüben Wassern des Teiches verlor,« bemerkt der Erzähler, als er an Ushers Haus ankommt und eröffnet so eine Parallele zwischen dem irischen Setting von Maya Schweizers filmischer Assoziation und Edgar Allan Poes klassischer Gruselgeschichte. Orson Welles und andere cineastische Geister nehmen die Zuschauer*innen von A Tall Tale mit auf eine Reise durch eine Landschaft aus Ruinen und Filmen und Filmruinen, die von Phantomen und Elfen bevölkert wird.

Regie: Maya Schweizer

[…] einer Situation, in der sich Mark daran erinnert, wie er Lisa kennengelernt hat, wird ein Teil von Orwells »Farm der Tiere« aufgeführt und einer der Protagonisten sagt: »Die Verwendung von Tieren als Stellvertreter des […]