Aus den Versatzstücken von David Bowies Identitäten kann sich jeder seinen eigenen Entwicklungsroman basteln, der sich auch immer wieder umschreiben lässt: mit Kontinuitäten, Abbrüchen und Neuerfindungen. Anregungen gibt es genug: Unter anderem war Bowie Dandy, Cyborg, Drogenwrack, Geschäftsmann, Hippie und angeblich in seiner Jugend ein ziemlicher Stubenhocker.

Um diesen losen Enden nachzuspüren, muss man auch nicht unbedingt die Ausstellung besuchen. Einem echten Fan bietet sie sowieso kaum neue Erkenntnisse, auch wenn die Sammlung von Bowies Kostümen, diversen Memorabilia und einer Dokumentation der Einflüsse, die ihn prägten, durchaus anregend ist – nicht zuletzt, weil sie Bowies Ideen eine unmittelbare Körperlichkeit gibt und daran erinnert, wie er es in seiner wirkungsmächtigsten Zeit auf eine nie gesehene Weise schaffte, avantgardistische Ideen Mainstream-kompatibel zu machen – weniger auf musikalischer Ebene als durch seine Kostümierungen und Inszenierungen. Und die Sammlung macht erlebbar, wieso ein zum Teil sehr junges Publikum darauf ansprang. Dass er seine Fans so früh erreichte, ist sicher mit ein Grund dafür, dass Bowies popkultureller Einfluss so profund wurde.

Die Vielschichtigkeit des Gesamtkunstwerks Bowie lässt sich allerdings auch erschließen, indem man sich einen Abend lang mit den unzähligen Bowie-Clips vergnügt, die man unter anderem bei Youtube findet, und sich zum Beispiel anschaut, wie aus dem verstrahlten Paranoiker, als den man Bowie in der BBC-Doku Cracked Actor (1975) erlebt, der joviale Geschichtenerzähler wurde, als der Bowie sich etwa in der US-TV-Show Live by request präsentiert.

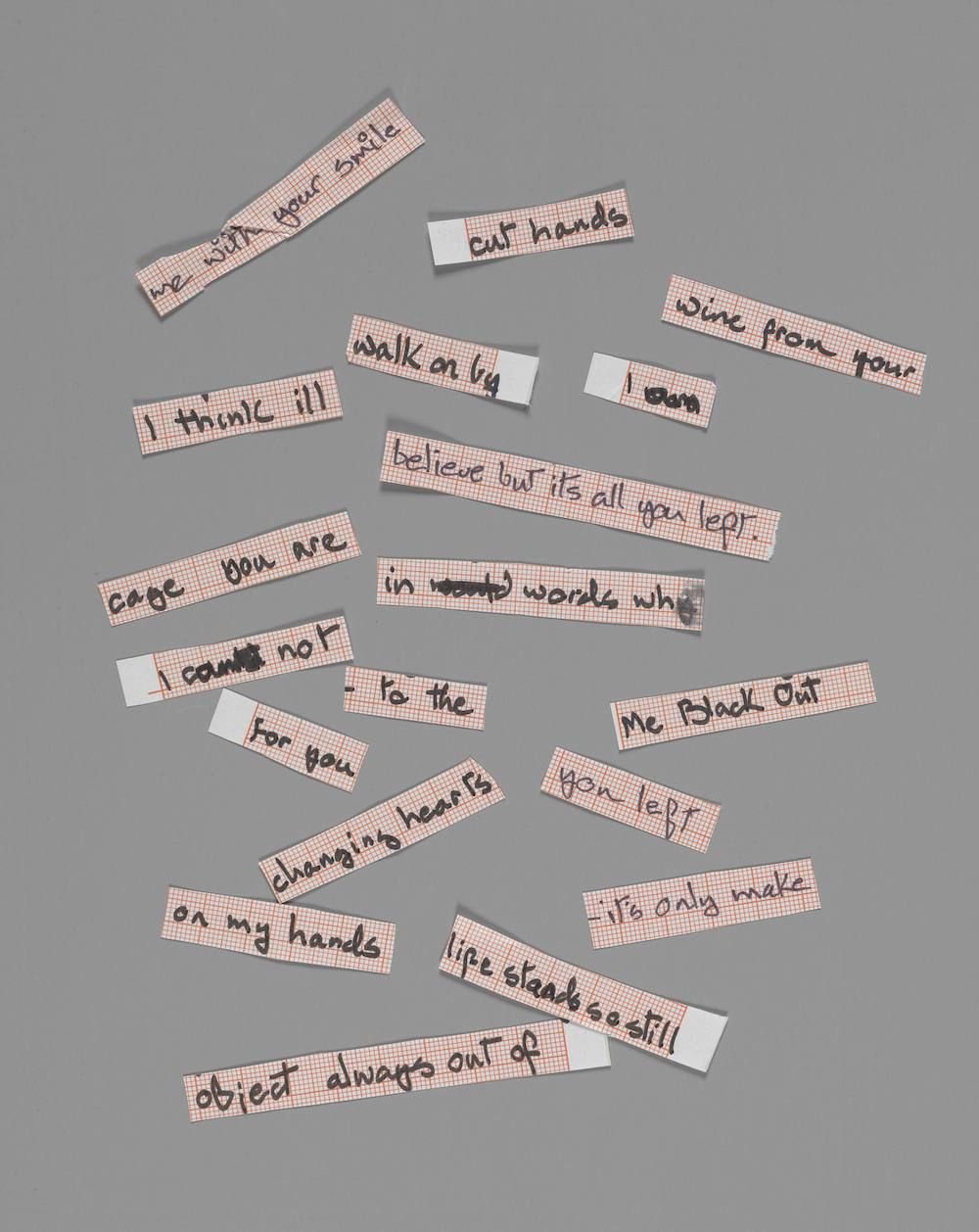

»All art is unstable. Its meaning is not necessarily that implied by the author. There is no authoritative voice. There are only multiple readings.« DB 1995

Identitäten und Deutungszusammenhänge sind bei Bowie ständig im Fluss. Dank seines Selbstverständnisses, immer im Übergang, nie angekommen zu sein, und seiner Fähigkeit, Abseitiges nachvollziehbar zu machen, legte Bowie für sein Publikum Fährten in anderes, bis dahin fremdes kulturelles Terrain – vielleicht war diese Haltung, nicht seine Songs, das größte Geschenk, das er seinen jugendlichen Fans gemacht hat.

Hier liegt der besondere Reiz dieser überanalysierten Figur der Popgeschichte. Anders als etwa bei den Beatles, bei denen es ebenfalls radikale Schnitte gab, die sich aber entsprechend des Geistes ihrer Zeit entwickelten, gibt es bei Bowie viele, nicht linear zu verknüpfende Punkte, an die man andocken kann. Anstelle einer Entwicklung, der man einmal folgt, die man dann irgendwann aber durchdrungen hat, steckt in Bowies oft dystopischer Musik ein Versprechen – eines, das weiter geht und radikaler ist, als man es in der rebellisch sich gebenden Welt der Rockmusik bis dahin kannte.

Die von ihm vorgelebte Selbstermächtigung war individualistischer als das, was sich etwa die Hippies in den Sechzigerjahren unter Selbstverwirklichung vorgestellt hatten: Sie versprach, dass man sich auch im falschen Leben wenn schon kein richtiges, dann wenigstens ein eigenes Leben basteln kann. Um es mit den Worten des Künstlerduos Gilbert & George zu sagen, die in der Londoner Ausstellung mit einer Videoarbeit und folgendem Zitat auftauchen: »Living is one big sculpture.«

»So I pulled myself in, and decided to use the easiest medium to start off with – which was rock and roll – and to add bits and pieces to it over the years, so that by the end of it, I was my own medium. That’s why I do it, to become a medium.« DB 1976

Wenn man sich mit dem frühen Bowie beschäftigt und mit dem, was ihn umtrieb, bevor er berühmt wurde, scheint es fast zufällig, dass er sich die Rockmusik als Medium für kreatives Outlet suchte. Andererseits: Welche Kunstform wäre geeigneter gewesen, ein großes, junges Publikum anzusprechen. Doch Bowie – das hat er bereits früh in seiner Karriere gesagt – sah sich nie als Rockmusiker.

Von Science-Fiction-Comics bis zu Nietzsche hatte Bowie gelesen, was ihm in die Hände fiel. Er probierte sich in verschiedenen Bands aus, erwägte zwischendurch sogar, buddhistischer Mönch zu werden. Sein damaliger Meditationslehrer, der Tibeter Chögyam Trungpa jedoch fand, dass er sein Glück lieber in der Musik suchen sollte. Als Popstar hatte er sich allerdings im Laufe der Sechzigerjahre einige Fehlstarts geleistet, zumindest in kommerziellen Kategorien gemessen. Und so tourte Bowie 1969 mit dem Pantomimen und Theaterkünstler Lindsay Kemp durch England. Kemp sollte sich als einer seiner wichtigsten Einflüsse erweisen.

Konsequent hat Bowie sich anverwandelt, was ihm an Interessantem in die Finger kam. Er unterschied nicht zwischen Hoch- und Popkultur. Auch das war ein Grund für seinen Appeal. Schließlich hatte er seinen Fans, als die Versprechungen der Sechzigerjahre schal geworden waren, gezeigt, dass es mehr zu entdecken gab als eine Subkultur, mit der sie sich einst vom Rest der Welt hatten abgrenzen wollten, aber in einer Sackgasse gelandet waren. Bowie zeigte, dass man sich auch aus der Hochkultur das holen konnte, was man eben brauchte.

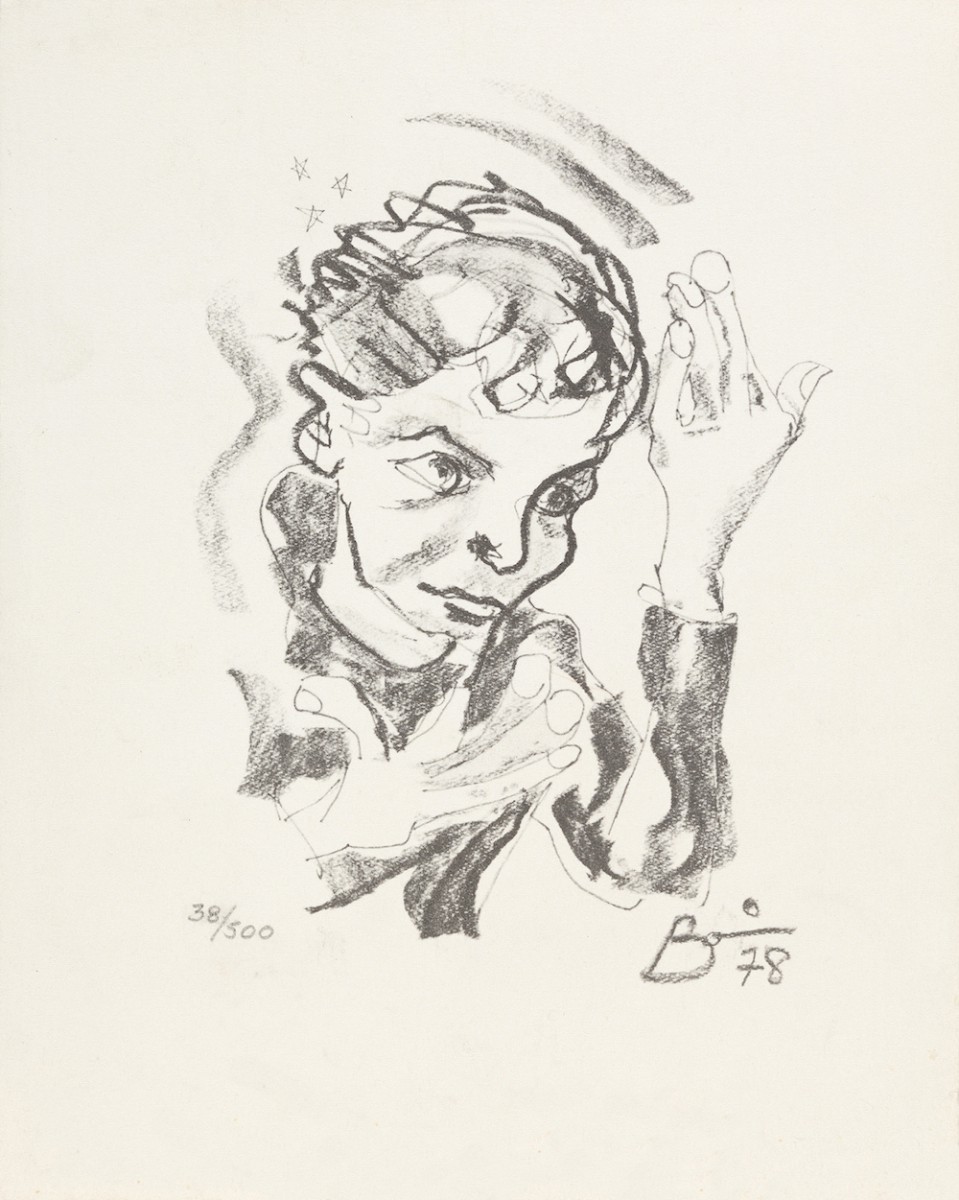

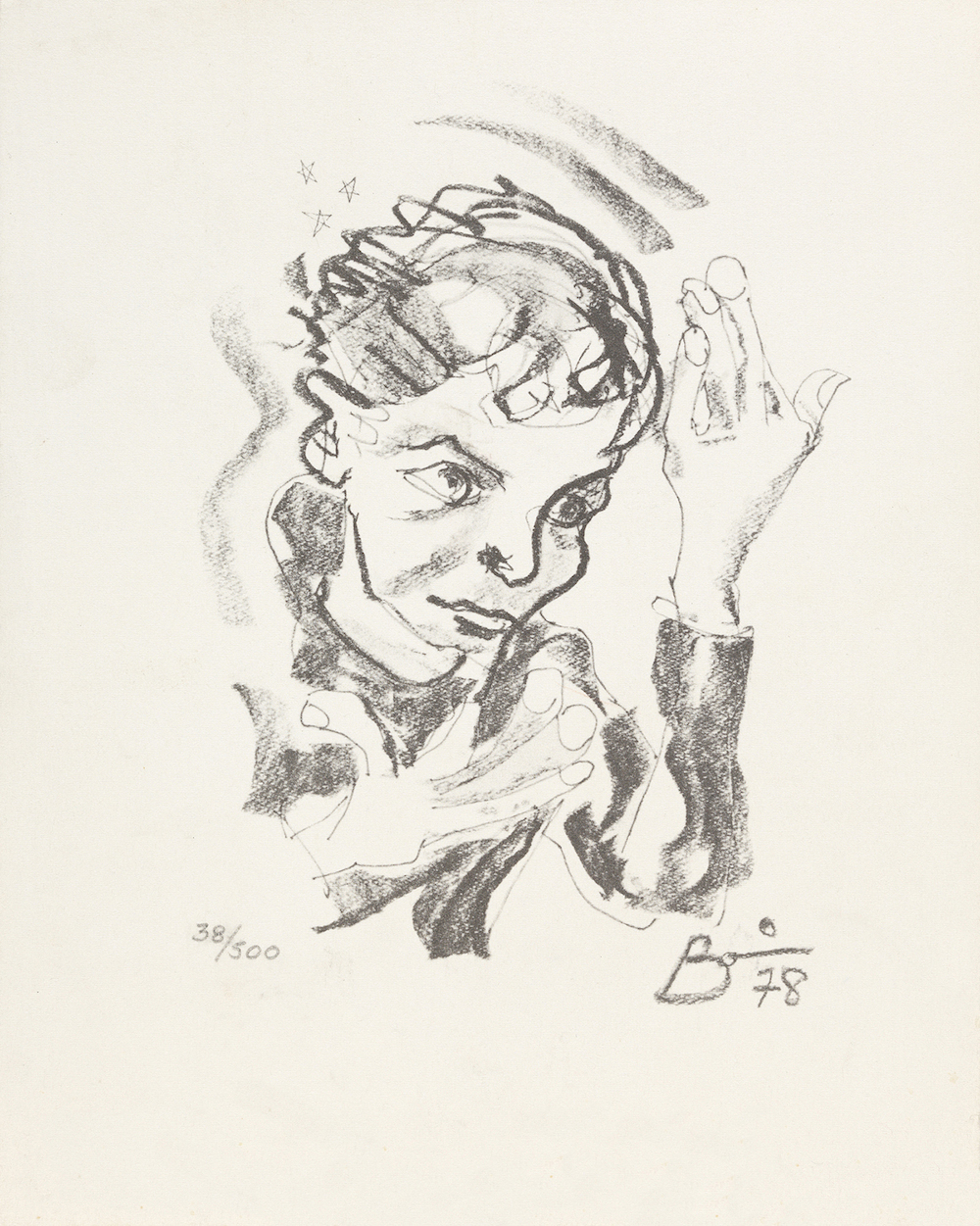

Nicht nur hat er Rockmusik als Medium genutzt, er hat auch eine ganzheitliche Kunstform daraus gemacht: eine Form der Selbstdarstellung, die sich beim Theater, der Mode und der Literatur bedient. In Bowies Kunst ging es nie darum, Befindlichkeiten auszubuchstabieren oder sein Innerstes nach außen zu kehren, sondern darum, durch die Vermischung kultureller Ideen Synergieeffekte entstehen zu lassen.

Im Swinging London der Sechzigerjahre hatte der junge Bowie bereits als verbranntes Gesicht gegolten, bevor er 1969 mit Space Oddity, seinem Kommentar zur Mondlandung, einen ersten Hit hatte. Zu oft hatte man ihn Verschiedenes probieren und scheitern sehen. Wäre sein Durchbruch früher gekommen, hätte er sich kaum so nimmersatt durch die Einflüsse gegraben, mit deren Amalgamierung er später viele Türen aufstoßen sollte.

Nicht nur hat Bowie sich selbst ermächtigt. Er hat die Blaupause, wie man das anstellen kann, auch an seine Fans weitergegeben. Und damit viele Leute beeinflusst, berühmte wie unbekannte. Nicht umsonst nannte die Schauspielerin Tilda Swinton Bowie in ihrer Eröffnungsrede für die Ausstellung im Victoria and Albert Museum »Every alienʼs favourite cousin«. Einer, der seinen jüngeren Cousins und Cousinen vormacht, wie man sich seinen Platz sucht. Darin besteht Bowies bis heute anhaltender Appeal.