Europa hielt den Atem an bei der Wahl zum österreichischen Bundespräsidenten. Gerade so wurde der Erfolg der Rechtspopulisten abgewendet – doch die Angst vor einer Spaltung Europas in Rechts und Links hält an. Was lernen wir aus dem Blick in die Geschichte? Entscheidend wird sein, den Liberalismus zu reformieren, meint der Historiker Thomas Weber.

von Thomas Weber

Historische Vergleiche zwischen den neuen Kraftmeiern dieser Welt und Hitler sind gefährlich. Nicht so sehr, weil sie dazu neigen, weit übers Ziel hinauszuschießen, sondern weil sie wie eine Nebelwand wirken. Sie verschleiern die sehr beunruhigenden Parallelen zwischen der wenigstens drei Generationen andauernden großen Krise des Liberalismus in der Welt nach 1873 und der gegenwärtigen Krise des Liberalismus. Diese Parallelen sind es, die ähnlichen Anlass zu großer Sorge um die Zukunft einer liberalen Weltordnung geben, wie seinerzeit die Krise nach 1873, die am Ursprung der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts stand.

Außerdem handelt es sich bei den neuen oder aufstrebenden starken Männern und Frauen – ob nun Wladimir Putin, Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump oder Marine Le Pen – keineswegs um Wiedergänger Hitlers. Und doch darf die Tatsache, dass wir kein neues Auschwitz oder einen Weltkrieg nach Hitlermanier zu befürchten haben, kein Grund zur Selbstgefälligkeit sein. Denn die Bedingungen, die nach 1873 in Europa herrschten und Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin sowie zahlreiche ihrer Artverwandten sonstwo in der Welt hervorbrachten, weisen eine ungeheure Ähnlichkeit mit den Bedingungen auf, die die „Kraftmeier“ von heute nach oben gespült haben.

Vor 1873 rangen der Liberalismus und der Konservatismus alten Stils überall in Europa und der westlichen Welt um die Vorherrschaft. Ungeachtet all ihrer Differenzen war das Zusammenspiel von Liberalen und Konservativen von dialektischer Natur. Trotz des ganzen Getöses, das ihre Auseinandersetzungen verursachten, hatten sich alle europäischen Länder langsam und oftmals unter großen Mühen in Richtung einer liberaleren Ordnung bewegt. Darüber hinaus gab es sowohl in als auch zwischen den Staaten ein Bewusstsein dafür, dass die Gemeinwesen und das internationale System nur beherrschbar waren, wenn alle Teilnehmer die Spielregeln akzeptierten. Die Welt vor 1873 war ganz gewiss voller Fehler, aber im Vergleich zu den mehr als hundert Jahren, die auf sie folgen sollten, war es eine Welt, die funktionierte.

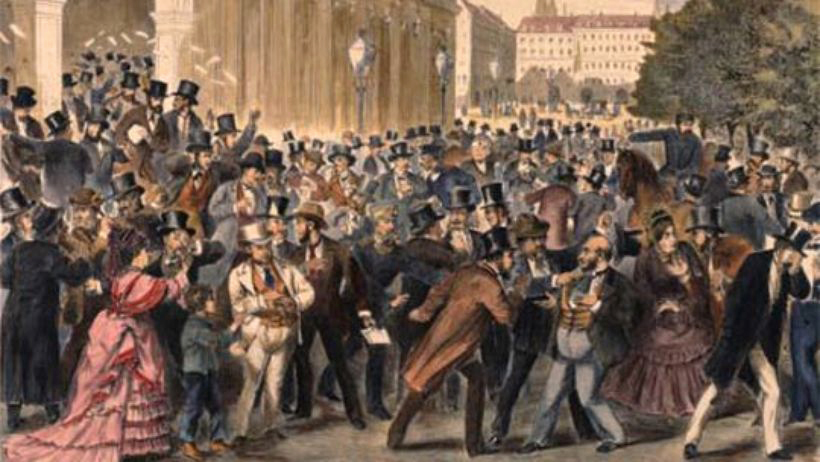

Der Zusammenbruch der Wiener Börse von 1873 läutete ein neues Zeitalter ein, in dem die gefühlten und tatsächlichen Verlierer der daraus resultierenden großen Depression und der Industrialisierung den Versprechen der liberalen Demokratie und des Konservatismus gleichermaßen eine Absage erteilten. Sie strömten stattdessen scharenweise zu den linken und rechten Protestbewegungen. Am Ende des Ersten Weltkriegs war aus dem Kampf zwischen Liberalismus, alter Ordnung und neuen Protestbewegungen ein Weltkrieg der Ideologien zwischen liberaler Demokratie und rechtem wie linkem Kollektivismus geworden, der verheerende Folgen hatte.

In den letzten Jahren sind es, ganz wie vor einem Jahrhundert, die gefühlten und tatsächlichen Verlierer des Liberalismus – der in unserem Fall geprägt ist durch die Globalisierung, den Übergang zur New Economy und einer auf der Idee des Freihandels und der geteilten Souveränität beruhenden liberalen Weltordnung – gewesen, die den Links- und Rechtspopulisten zum Erfolg verholfen haben.

Die Entstehung einer neuen Weltordnung

Diese Kräfte haben den Aufstieg neuer und ambitionierter Kraftpolitiker in Nord- und Südamerika, Europa sowie Teilen Asiens und Afrikas befördert. Ihr Aufstieg bedeutet nicht, dass uns Kriege und politische Systeme bevorstehen, wie sie die Welt zwischen 1914 und 1945 erlebt hat. Anders als vor einem Jahrhundert leben wir nicht in einem Zeitalter der zerfallenden Großreiche und des Sozialdarwinismus, noch erleben wir in unseren Staaten gerade einen Wandel der fundamentalen Organisationsprinzipien, der vergleichbar wäre mit der Transformation multi-ethnischer, dynastischer Reiche hin zu Nationen, wie sie zwischen dem frühen 19. Jahrhundert und der Mitte des 20. Jahrhunderts stattfand.

Wenn man sich aber auf die Gemeinsamkeiten und die zutreffenden historischen Analogien zwischen der Welt von vor hundert Jahren und der von heute konzentriert, rückt die Entstehung einer neuen Weltordnung in den Blick, die uns allen, obwohl sie sich von der Welt Hitlers und Stalins unterscheidet, Sorgen machen sollte.

Wenn es uns nicht gelingt, den Zuwachs des neuen Populismus und den Aufstieg neuer Kraftpolitiker in unserem Zeitalter der Globalisierung einzudämmen, werden wir wahrscheinlich einen Zusammenbruch der liberalen Weltordnung erleben, der mindestens fünf Merkmale aufweist.

Im Inneren werden wir bei Wahlen, wie im Zeitalter der Revolutionen vor und nach dem Ersten Weltkrieg, eine Erosion der liberalen Demokratie beobachten können. In mehreren ost-, mittel- und südeuropäischen Ländern hat sie bereits stattgefunden. Allerdings mehren sich auch in stabilen, wohlhabenden Ländern wie Deutschland die Alarmzeichen. Beispielsweise stimmten kürzlich 42,6 Prozent der Wähler in Sachsen-Anhalt für populistische oder radikale Rechts- und Linksparteien. Jeder, der es schon einmal gewagt hat, öffentlich Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan oder Hugo Chavez, als dieser noch lebte, zu kritisieren, benötigt keine weiteren Ausführungen zu den schwerwiegenden Folgen, die das Aufkommen der illiberalen Demokratie oder des Autoritarismus für das Schicksal der Freiheit und unser Recht haben, über das eigene Leben zu bestimmen.

Ein weiterer Zuwachs des Populismus wird fatale Folgen haben

Zweitens hat, trotz ihrer vielen Mängel, keine andere Wirtschaftsordnung ein vergleichbares Niveau an Reichtum (und sozialer Fürsorge) erzeugt wie die liberale. Das durch ihren Glauben an Autarkie befeuerte Streben der neuen Kraftpolitiker nach einer illiberalen und isolationistischen Wirtschaftspolitik statt nach einer reformierten liberalen Politik wird wahrscheinlich, wie auch schon in der Vergangenheit, zum wirtschaftlichen Zusammenbruch führen. Das Ergebnis wäre eine Ausbreitung der politischen Radikalisierung, die ihrerseits einen gefährlichen und selbstverstärkenden Kreislauf der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Zersetzung in Gang bringen würde. Es ist daher tatsächlich sehr beunruhigend, dass sich etwa afrikanische Nachrichtenquellen für die Autarkie aussprechen und manchmal sogar als Beispiel anführen, wie Hitler durch seine Autarkiepolitik die Arbeitslosigkeit in Deutschland senkte.

Drittens erleben wir gerade – wie damals – in allen Ländern, die den Aufstieg neuer Kraftpolitiker erlebt haben, einen alarmierenden Anstieg von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Es war und ist ein Markenzeichen der Kraftmeier, dass sie für die Probleme ihrer Stammwählerschaft Menschen verantwortlich machen, die nicht zum eigenen Stamm gehören. Wir müssen keine Bilder von Auschwitz heraufbeschwören, um zu erkennen, dass ein weiterer Zuwachs des Populismus also fatale Folgen haben wird.

Viertens macht der Aufstieg ambitionierter Kraftpolitiker und populistischer Bewegungen in Europa es nahezu unmöglich, die gemeinsamen Institutionen zu stärken und die Politik zu koordinieren – und das zu einem Zeitpunkt, da ein großer Teil der Staaten vor den Toren Europas in Flammen steht und sich halb Europa selbst in einer schweren Notlage befindet. Aufgrund seiner unzureichend konzipierten Institutionen war Europa schon vor dem Aufkommen des neuen Populismus in der Krise und dringend reformbedürftig. Und doch gab es trotz aller Probleme, ganz wie in der Welt vor 1873, eine grobe Übereinkunft über die Spielregeln und das gemeinsame Ziel der EU. Mit dem Aufkommen der illiberalen Demokratie in den Visegrád-Staaten, der Ausbreitung radikaler wirtschaftlicher Positionen in Teilen Südeuropas, dem Aufblühen eines isolationistischen Nationalismus in West- und Nordeuropa, einem Wiederaufleben der Autarkiegläubigkeit in Teilen Europas, der Rückkehr des Kirchturmdenkens in Großbritannien und einem Föderalismus, der sich eher in der Defensive als in einem innovationsfreundlichen Reformmodus befindet, ist es mit der Übereinkunft über die Regeln des Spiels, geschweige denn über die Zukunft Europas, vorbei.

Wie Europa nach dem Ende Roms

Der fünfte und beunruhigendste Punkt betrifft die Tatsache, dass der Erfolg des Populismus und der neuen Kraftpolitiker auf fatale Weise das Funktionieren der Global Governance untergräbt. Putin, Erdogan oder auch Trump teilen ein Gefühl der Verachtung für internationale Organisationen, formalisierte Regeln und formalisierte Systeme kollektiver Sicherheit. Ihre Ablehnung kollektiver liberaler Institutionen und formalisierter Regeln wäre allerdings nicht ganz so folgenschwer, wenn sie wenigstens auch gemeinsame informelle Regeln und darüber hinaus ein Gefühl der kollektiven Verantwortung für das internationale System teilen würden, wie es die Staatenlenker über mehrere Jahrzehnte nach dem Wiener Kongress von 1815 taten. Ein System dieser Art könnte, obwohl nur die zweitbeste Lösung, in der Welt von heute trotz allem erfolgreich durch die G20 gesteuert werden.

Doch die von den neuen Kraftpolitikern gegenüber einem Global-Governance-System in der Art der G20 an den Tag gelegte Verachtung wird nur noch von ihrer Ablehnung der UN und der NATO übertroffen. Putin, Erdogan und viele andere haben sich in ihrem Streben nach politischen Zielen von der Kurzfristigkeit blenden lassen. Sie haben Konflikte konstruiert, die ihnen kurzfristig politische Vorteile gebracht haben, die sie aber weder festigen noch unter Kontrolle haben bringen können. Sie haben auf diese Weise gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet. Außerdem sind sie nicht dazu bereit gewesen, auf ein offizielles oder inoffizielles System der Global Governance zurückzugreifen, um die Kräfte zu zähmen, die aus dieser Büchse der Pandora entweichen. Die EU hat sich derweil in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik quasi in einem Zustand der Lähmung präsentiert, während die Vereinigten Staaten es zugelassen haben, dass rote Linien gezogen und ohne Konsequenzen überschritten wurden. Das alles hat zu immer mehr staatsfreien Räumen, mit anderen Worten zu einer „Somalifizierung“ von Teilen der Welt geführt. Es ist also nicht die Wiederkehr einer hitlerschen Weltordnung, die wir zu fürchten haben, sondern der Rückfall in eine Welt der barbarischen Raubzüge wie im Zuge des Zerfalls des Osmanischen Reiches oder im Europa nach dem Ende Roms.

Ob es dem Anstieg des Populismus und dem Aufstieg neuer Kraftpolitiker gelingen wird, unsere liberale Weltordnung zu zerstören, hängt von uns allen ab. Es wird davon abhängen, ob wir in der Lage sind, den Liberalismus zu reformieren und unsere Systeme der nationalen und weltweiten Governance zu erneuern, statt uns darauf zu beschränken, die Anhänger populistischer Bewegungen mit Verachtung zu überschütten. Wenn wir einfach nur zaghaft den Status quo verteidigen, kämpfen wir einen aussichtslosen Kampf – nicht zuletzt, weil viele Kritikpunkte der Links- und Rechtspopulisten an der liberalen Weltordnung absolut richtig sind, auch wenn die von ihnen vorgeschlagenen alternativen Lösungen einer Anleitung zur Katastrophe gleichkommen.

Der Beitrag erschien ursprünglich auf Englisch bei Berggruen Insights.

Das Buch

Mit seinem Buch Hitlers erster Krieg erregte Thomas Weber 2010 internationales Aufsehen. Anhand einer Fülle neuer Quellen konnte er darlegen, dass Hitler am Ende des Ersten Weltkriegs, anders als von seinen Biographen geschildert, politisch absolut orientierungslos war. Nur fünf Jahre später präsentierte er dann in Mein Kampf das ideologische Weltbild, das ihm bis zu seinem Tod Richtschnur blieb.

Mit seinem Buch Hitlers erster Krieg erregte Thomas Weber 2010 internationales Aufsehen. Anhand einer Fülle neuer Quellen konnte er darlegen, dass Hitler am Ende des Ersten Weltkriegs, anders als von seinen Biographen geschildert, politisch absolut orientierungslos war. Nur fünf Jahre später präsentierte er dann in Mein Kampf das ideologische Weltbild, das ihm bis zu seinem Tod Richtschnur blieb.

Wie kam es zu dieser Metamorphose eines unpolitischen Nobody zum Führer einer Bewegung, die die Welt veränderte? Welchen Einflüssen war Hitler ausgesetzt, mit wem verkehrte er, welche politischen Äußerungen sind von ihm überliefert? Die einschlägige Literatur bietet wenig Erhellendes über diese Schlüsselzeit in Hitlers Karriere. Anhand neuer Quellenfunde beschreibt Weber die Schritte, die Hitler zum fanatischen Nazi machten. Sein Buch füllt eine Lücke in der Zeitgeschichtsschreibung und in der Biographie Hitlers.

Links

Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

Thomas Weber bei Twitter und auf der Website der Universität Aberdeen