Was Charles Darwin wohl dazu sagen würde, dass die türkische Regierung die Evolutionstheorie vom Lehrplan gestrichen hat? In „Und Marx stand still in Darwins Garten“ schreibt Ilona Jerger über die Angst des Naturforschers im Jahr 1881, als „Gottesmörder“ in die Geschichte einzugehen. Wie ihr Roman mit einem Mal erneut von der Wirklichkeit eingeholt wurde, erzählt die Autorin im Essay.

Von Ilona Jerger

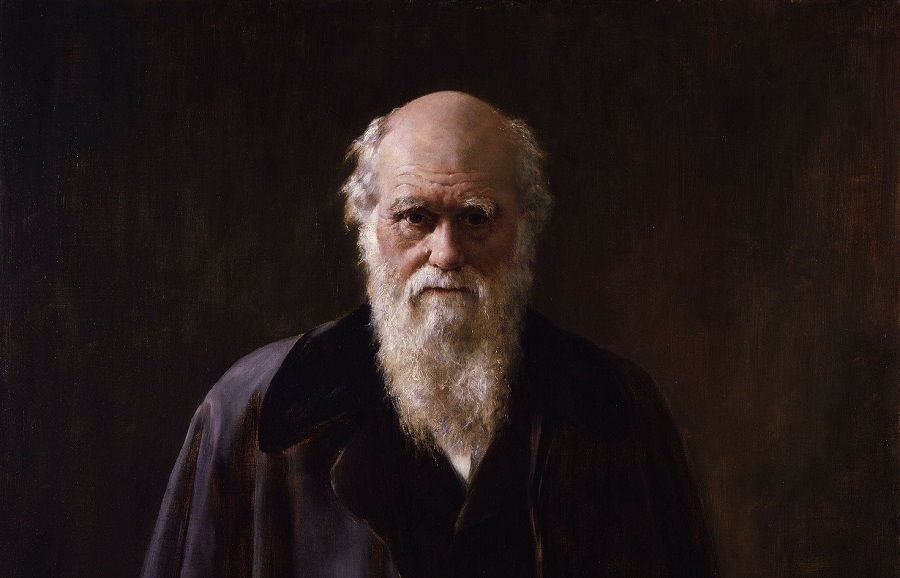

Charles Darwin

Die Welt war in Ordnung

Als ich begonnen habe meinen Roman über Charles Darwin zu schreiben, war die Welt noch in Ordnung. Zumindest was die Sicht der meisten Europäer auf die Entstehung derselben betraf. Die europäischen Länder hielten Religions– und Biologieunterricht getrennt und, wenn irgendwo zu hören war, man solle die Schöpfungsgeschichte als Alternative zur Evolution in die Lehrpläne aufnehmen, ging man von verirrten, ewig gestrigen Einzelmeinungen aus, akzeptierte sie im Vielgesang unserer Demokratien oder parierte sie, um den Anfängen zu wehren. Es war die Zeit, in der mit der Türkei Gespräche zur Aufnahme in die EU geführt wurden, und, wie Atatürk es gewollt hatte, waren auch dort Religion und Staat getrennt. Es war die Zeit, als Barack Obama regierte und vom Brexit noch keine Rede war.

Nun erscheint mein Roman und Darwin steht am Pranger. Wieder einmal. Ich stöbere durch meine gesammelten Artikel und Notizen auf der Suche nach Erklärungen. Mein erstes Fundstück: ein Brief.

Als Malcom Brown ihn im September 2008 schrieb, landete er einen Coup. Denn der Empfänger war Charles Darwin und seit 126 Jahren tot. Brown ist kein Verrückter. Der Reverend ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Anglikanischen Kirche und schreibt: „… die Kirche von England schuldet Ihnen 200 Jahre nach Ihrer Geburt eine Entschuldigung.“ Brown bereut jedoch nicht nur, was die Kirche dem Naturforscher im 19. Jahrhundert angetan hat – er verfasst vor allem eine Stellungnahme gegen den modernen Kreationismus. Selbstredend weiß er, dass es auch im 21. Jahrhundert anglikanische Bischöfe und Priester gibt, die die Evolution leugnen und die Schöpfungsgeschichte der Bibel wörtlich nehmen.

Wenn ich Browns Satz lese: „Der Kampf für Ihren Ruf ist noch immer nicht vorbei“ läuft es mir kalt den Rücken runter. Denn gerade hat die Regierung der Türkei die Evolutionslehre aus den Schulbüchern verbannt, der stellvertretende Ministerpräsident nennt sie „eine wissenschaftlich obsolete und verrottete Theorie“. Auch im katholischen Polen steht das Thema Schöpfung auf der kulturpolitischen Agenda, es droht Ähnliches wie in der Türkei. Dass in den USA Evangelikale um ihren Einfluss an den Schulen kämpfen, ist zwar seit langem offensichtlich, gipfelt jedoch gerade in einem neuen Höhepunkt: Trumps Vizepräsident Mike Pence verunglimpft die Evolutionslehre als spekulativ, präsentiert hanebüchene Interpretationen von Fossilien und hielt als Senator im Repräsentantenhaus eine flammende Rede mit dem Appell, die biblische Schöpfungsgeschichte als Erklärung für die Entstehung der Arten in den Biologieunterricht aufzunehmen.

Zwar kann davon im britischen Königreich keine Rede sein, Reverend Brown hat sich vielleicht dennoch die Augen gerieben, als Theresa May mit der nordirischen DUP ein Regierungsabkommen unterzeichnete. Deren Parlamentarier sind erzkonservativ, manche von ihnen, und vor allem ihre treuen Wähler aus dem protestantischen Kreationisten-Milieu, würden Darwin lieber heute als morgen aus dem Schulunterricht kippen.

Darwins Verhältnis zu Gott

Ist es überhaupt redlich, Darwins Theorie als Geschütz gegen Religion und Glauben in Stellung zu bringen? Wie war sein Verhältnis zu Gott? Zur Kirche? Zur Schöpfung?

Ein Schriftsteller oder Drehbuchautor hätte den dramatischen Konflikt in Darwins Leben nicht besser erfinden können: Bevor der Naturforscher in den Augen der Welt den Schöpfer abschaffte, hatte er Theologie studiert und beabsichtigte, Geistlicher zu werden. Den Streit ‚Wissenschaft contra Glauben’ musste er also zunächst mit sich selbst ausfechten, noch bevor sich Bischöfe, Priester und Gläubige auf ihn stürzten und ihn für unsere Affenverwandtschaft abstraften. Für einen sensiblen, vorsichtigen Mann wie ihn war das keine Kleinigkeit und die schuldhafte Verstrickung hatte verheerende Wirkungen: Er litt an Schlaflosigkeit, Ängsten, Übelkeit, Kopfschmerzen und einigem mehr.

Auf meiner Suche nach Antworten, warum Darwin erneut so viel Hass entgegenschlägt, blättere ich noch einmal durch das Kapitel „Religiöse Ansichten“ in seiner Autobiografie. Da schreibt er, dass er als Student „nicht den geringsten Zweifel an der strikten Wahrheit jedes Wortes der Bibel“ hegte, wie jedoch seine Absicht Priester zu werden kurze Zeit später eines natürlichen Todes starb. Denn schon auf seiner Weltreise an Bord der Beagle wurde immer deutlicher, dass das, was er sah, nicht zu dem passte, was ihm die Kirche als Weltgeschichte offenbart hatte.

Bild: Wellcome Library, London I Wellcome Images I CC BY 4.0

Damals grub der junge Darwin unter der glühenden Sonne Südamerikas versteinerte Knochen von Tieren aus, die es schon lange nicht mehr gab. Stieg auf Anden-Gipfel, deren Felswände fossile Muscheln beherbergten. Wurde Zeuge eines Erdbebens, das die chilenische Küste anhob. Beobachtung reihte sich an Beobachtung und fügte sich zu einem neuen Bild der Erde: kein Tier, keine Pflanze und nicht einmal Gebirge waren unveränderlich – schon gar nicht waren sie in sechs Tagen und vor ein paar tausend Jahren erschaffen worden. Wie kann es sein, dass heutige Schüler genau das wieder glauben sollen und von der Evolutionslehre, dieser „verrotteten Theorie“, verschont werden müssen?

„Das Geheimnis vom Anfang aller Dinge können wir nicht aufklären“

Für Darwin selbst hatte sich die Gottesfrage durch seine Entdeckungen keineswegs erübrigt. Im Gegenteil. Er rang mit der Möglichkeit, in seiner Welt der Naturwissenschaften noch an „etwas“ zu glauben. „Ich darf mir nicht anmaßen, auch nur einen Funken Licht in so abstruse Probleme zu bringen. Das Geheimnis vom Anfang aller Dinge können wir nicht aufklären; ich jedenfalls muss mich damit zufriedengeben, Agnostiker zu bleiben.“

Auch wenn es ihm privat nicht gelang, mehr als ein Agnostiker zu sein: Seine Lehre steht einem aufgeklärten Glauben nicht im Weg. Etwa der Vorstellung eines Gottes, der alles entzündet hat, im Sinne eines göttlichen Antriebs, einer ersten Ursache; eines Gesetzgebers, nach dessen Gesetzen die Natur seither abläuft; eine den Dingen innewohnende Kraft, die sie leben und sich verwandeln lässt.

Warum können Fundamentalisten und Orthodoxe diese Formen des Glaubens nicht akzeptieren? Warum müssen sie entgegen jeder naturwissenschaftlichen Beweislage durch Fossilien, Gentechnik und Biotechnologie zwanghaft bei einem Schöpfer bleiben, der als Handwerker jede einzelne Art eigenhändig fabriziert hat? Die Frage, mit der man einer Antwort vielleicht am nächsten kommt: Was verlieren sie, wenn sie diese Vorstellung aufgeben?

Sie verlieren ihre Krone. Mit nacktem Haupt stehen sie in einer Ahnenreihe mit Ameisen und Affen. Denn Darwins Theorie unterwirft alle Lebewesen denselben Entwicklungsgesetzen. Alle gehören zur selben biologischen Gemeinschaft. Faltige Nacktmulle, taube Regenwürmer, hirnlose Bakterien, stinkender Storchschnabel, herrliche Orchideen, riesige Wale. Durch Darwin wurden alle Lebewesen Brüder.

Ja, man kann es als Zumutung empfinden, dass uns kein Schöpfer gewünscht und gestaltet hat. Dass wir stattdessen, ebenso wie die Kellerassel, von einem Molekül abstammen, das sich in einer Ursuppe zum ersten Mal replizierte. Zufällig! Diese Abstammung beleidigt den, der etwas Besonderes sein möchte.

Außerdem fordert die Evolutionslehre Menschen heraus, die statt dieses unübersichtlichen und bunten Geflechts von Lebewesen klare Hierarchien und einfache Wahrheiten lieben. Ihnen ist die Religion ein willkommenes Hilfsmittel zur Vereinfachung in einer zunehmend komplizierten, globalisierten Welt: ganz oben Gott, dann sein Ebenbild Mensch, danach lange nichts. Hier kann man die Brücke zum autoritären und rechten Denken schlagen, denn Autokraten und Populisten bevorzugen simple Argumente. Nicht zufällig sind besonders sie anfällig für die Ablehnung der Evolution bis zum offenen Hass.

Schöpfung. Jüngstes Gericht. Tod und Teufel

Die Entwicklungslehre Darwins gibt nicht vor, etwas über unseren Anfang noch über unser Ende zu wissen: Der Anfang bleibt ein Geheimnis und das Ende ist offen. Niemand weiß, wohin die Evolution das Leben noch treiben wird. Wer Zucht und Ordnung mag, empfindet das als Weltenchaos und Bedrohung. Es geht also um nichts weniger als um die Deutungshoheit über Leben und Tod – und die möchte kein Kreationist dem Zufall überlassen. Er setzt einer konfusen Lage Plan und Vorhersehbarkeit entgegen: Schöpfung. Jüngstes Gericht. Tod und Teufel. Das, was Darwin tatsächlich verfluchte. Vollen Herzens attestiert er in seiner Autobiografie dem Alten Testament mit seinem „rachedurstigen Tyrannen“ und seinen Höllenstrafen eine „abscheuliche Lehre“ zu sein. Hinter diesen Satz setzte der leise Brite ein Ausrufezeichen. Solche Hiebe vertragen weder streng gläubige Christen, noch orthodoxe Juden, noch fundamentalistische Muslime. Hier macht Darwin denen einen Strich durch die Rechnung, die wünschen, dass ihre Bürger, ihre Kinder sich in das alte System der Strafen fügen und sich fürchten.

Sollte der Autokrat selbst zu gebildet sein, um an die wörtliche Auslegung der Schöpfungsgeschichte zu glauben, dann weiß er zumindest um die Wirkung auf die „Untertanen“. Wie im Mittelalter. Eben dieser Effekt ist offensichtlich gewünscht, wenn Regierungen heutzutage verhindern, dass die Schüler ihres Landes die Grammatik des Lebens lernen – denn nichts anderes ist die Evolution.

Vielleicht sollte Reverend Brown erneut einen Brief schreiben. „Lieber Mr. Darwin, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass derzeit das Pendel in manchen Ländern, die noch vor kurzem auf einem guten Weg waren, wieder zurückschwingt. Doch es gibt auch Positives zu berichten, sogar aus dem Vatikan. Papst Franziskus verkündete 2014, Evolution und Big Bang seien real und mit Gott vereinbar. Ein Fortschritt gegenüber Benedikt, der 2005 in der Predigt zu seiner Amtseinführung sagte: ‚Wir sind nicht das zufällige Produkt der Evolution. Jeder von uns ist die Frucht eines Gedankens Gottes.’ Ich werde Sie weiter auf dem Laufenden halten. Ihr Malcom Brown.“

Das Buch

England im Frühjahr 1881: Charles Darwin forscht schlaflos am Regenwurm und beobachtet sein Treiben in eigens dafür aufgestellten Wedgwoodschüsseln. Was ihn wirklich wachhält: Er fürchtet sich davor, als „Gottesmörder“ in die Geschichte einzugehen. Selbst seine Frau Emma bittet ihn vergeblich, sich Gott wieder zuzuwenden. Neben der Schlaflosigkeit plagen ihn Übelkeit und unerträgliche Flatulenzen. Zum Glück hat er seinen Hausarzt Dr. Beckett, mit dem er diskutieren kann, ohne missverstanden zu werden.Wenige Meilen entfernt arbeitet Karl Marx am zweiten Band von „Das Kapital“. Nach seiner Flucht aus Deutschland lebt er seit langem als staatenloser Immigrant in London. Er hadert mit dem englischen Wetter, er vermisst seine Frau Jenny und seine längst erwachsenen Kinder, und er kommt mit dem Schreiben nicht voran. Als er ernsthaft krank wird und ihm für eine Behandlung das Geld fehlt, schickt sein betuchter Freund Friedrich Engels ihm Dr. Beckett. Der Arzt ist fasziniert von den beiden Patienten und ihren Theorien. Nicht immer nimmt er seine Schweigepflicht ernst, wenn er mit dem einen über den anderen spricht. In seinen Augen haben der großbürgerliche Naturforscher und der ewig klamme Antikapitalist mehr gemeinsam, als sie sich eingestehen wollen. Schließlich kommt es zu einem Treffen. Was als furioses Streitgespräch beginnt, nimmt eine überraschende Wendung.

Links

„Und Marx stand still in Darwins Garten“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

Die offizielle Homepage von Ilona Jerger

Ilona Jerger auf Facebook