Den Forderungen aus dem politisch rechten Lager, sich im Umgang mit Russland an der Außenpolitik Otto von Bismarcks zu orientieren, liegt ein entscheidendes Missverständnis zugrunde. Nicht nur, dass die politischen Verhältnisse sich maßgeblich geändert haben, Bismarcks Annäherung an Russland lag vor allem in Machtinteressen begründet, für die er verschiedene Koalitionen, nicht nur mit dem Zaren, einging.

von Norbert F. Pötzl

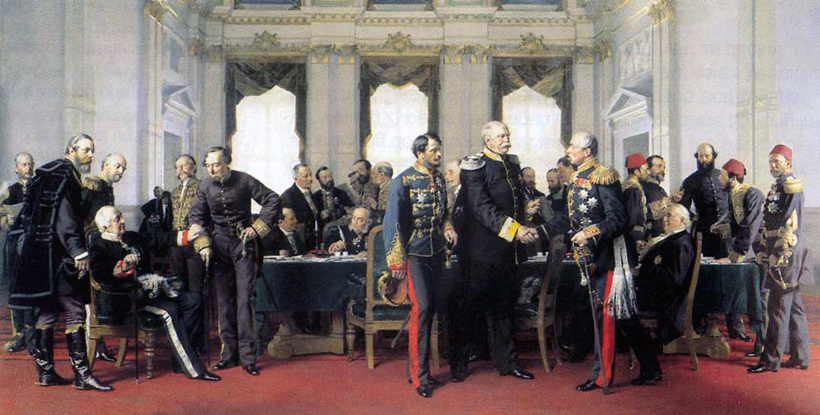

Anton von Werner: „Der Kongress zu Berlin“. 1881 (PD)

Im Ukraine-Konflikt erinnern sich manche wieder an Otto von Bismarck und rühmen sein diplomatisches Geschick. Vor allem von der Partei „Alternative für Deutschland“, aber nicht nur aus dem rechten Spektrum, wird angemahnt, sich an der Russlandpolitik des Reichskanzlers ein Beispiel zu nehmen. Man müsse, heißt es, das besondere Verhältnis zu Russland pflegen, wie Bismarck es getan habe, getreu dem damaligen Motto: Wenn Deutschland und Russland sich gut verstehen, dann geht es auch Europa gut.

Furcht vor Frankreich

Umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, dass die geopolitischen Verhältnisse sich gegenüber dem 19. Jahrhundert derart grundlegend geändert haben, dass solche Rezepte nicht mehr taugen können. Bismarcks Russlandpolitik war, neben seiner monarchistischen Sympathie für das Zarenregime, vor allem von der egoistischen Sorge getrieben, der große östliche Nachbar könne sich mit dem „Erbfeind“ Frankreich im Westen verbünden und so das Deutsche Reich in die Zange nehmen. Die Furcht war infolge der Demütigungen, die Bismarck nach dem Krieg 1870/71 den Franzosen zugefügt hatte – die Kaiserproklamation im Schloss von Versailles, die Annexion Elsass-Lothringens, die irrwitzig hohe Reparationszahlung von fünf Milliarden Goldfrancs —, durchaus begründet. Bismarck litt, wie er selber sagte, unter einem „cauchemar des coalitions“: unter dem Alpdruck, dass das revanchelüsterne Frankreich mit anderen europäischen Staaten feindliche Allianzen gegen das Deutsche Reich schmieden könnte. Seine Politik zielte deshalb auf eine „politische Gesamtsituation, in welcher alle Mächte außer Frankreich unser bedürfen und von Koalitionen gegen uns durch ihre Beziehungen zueinander nach Möglichkeit abgehalten werden“.

Zwangsläufig musste Bismarck sein Heil im Osten suchen. Das deutsch-russische Verhältnis war traditionell freundschaftlich, zudem bestand familiäre Bande: Zar Alexander II. war ein Neffe Kaiser Wilhelms I. Doch seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Bundesrepublik nach Westen hin orientiert und ist heute fest in westliche Bündnisse integriert. Mit Frankreich, dem einstigen „Erbfeind“, ist Deutschland versöhnt und besonders eng verbunden; Seite an Seite betreiben Kanzlerin Angela Merkel und Präsident François Hollande eine gemeinsame Russlandpolitik.

Keine deutsch-russischen Sonderbeziehungen

Eine Russlandpolitik auf bismarcksche Art müsste auch Deutschlands direkte östliche Nachbarn, die Polen und die Balten, düpieren. Im historischen Gedächtnis dieser Völker ist tief verankert, wie Preußen und Russland, im Verein mit Österreich, den Doppelstaat Polen-Litauen seit dem 18. Jahrhundert drei Mal einvernehmlich unter sich aufgeteilt haben. Bismarck widersetzte sich entschieden einer Wiederherstellung des polnischen Staates und war extrem antipolnisch eingestellt. Seiner Schwester schrieb er 1861: „Haut doch die Polen, dass sie am Leben verzagen, ich habe alles Mitgefühl der Welt für ihre Lage, aber wir können auch nichts dafür, dass der Wolf von Gott geschaffen ist, wie er ist, und man schießt ihn doch dafür tot, wenn man kann.“

Heute leben Polen und Balten in demokratisch verfassten Staaten, die Deutschlands Partner in der Europäischen Union und in der Nato sind. Die aggressive Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber der Ukraine lässt sie Schlimmes auch für ihre Länder befürchten. Deshalb verbietet es sich, über ihre Köpfe hinweg à la Bismarck deutsch-russische Sonderbeziehungen pflegen zu wollen.

Schwere Belastungen für das Verhältnis zu Russland

Bismarcks Verklärung als Russland-Versteher ist ohnehin fragwürdig. Zwischen Deutschland und Russland herrschte keineswegs immer eitel Einigkeit, denn der Reichskanzler setzte das Verhältnis zwischen den beiden Ländern immer wieder schweren Belastungen aus. Er war überzeugt, Russland als sicheren Bündnispartner an seiner Seite zu haben und ihm daher einige Zumutungen abverlangen zu können. „Mit Frankreich werden wir nie sicheren Frieden haben, mit Russland nie die Notwendigkeit eines Krieges“, irrte er. Russland war außenpolitisch weitgehend isoliert; als Verbündete für die reaktionäre Zarenherrschaft kamen weder das republikanische Frankreich noch Großbritannien in Betracht, das im Balkankonflikt 1878 beinahe zum Kriegsgegner Russlands geworden wäre.

Beim „Berliner Kongress“ im selben Jahr, den der Kanzler leitete, brachte er Russland um die Früchte seines militärischen Sieges über das Osmanische Reich. In St. Petersburg herrschte herbe Verbitterung über Bismarck. Einen weiteren Tiefpunkt erreichten die deutsch-russischen Beziehungen, als Bismarck 1879 Schutzzölle gegen russische Exporte einführte.

Kein Friedensfürst

Ein Bündnis Deutschlands mit England, das sinnvoll gewesen wäre und wegen verwandtschaftlicher Beziehungen sogar nahegelegen hätte (die älteste Tochter der Queen Victoria war mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem 99-Tage-Kaiser Friedrich III., verheiratet), hat Bismarck nie ernsthaft angestrebt. Zu groß war seine Furcht, dass die liberalen Staats- und Gesellschaftsideen wie auch das Vorbild eines parlamentarisch-demokratischen Regierungssystems die deutsche Innenpolitik infizieren könnten. Vor einem russisch-englischen Bündnis war Bismarck nicht bange: „Bär“ und „Walfisch“ könnten niemals zusammenfinden, glaubte er – ein gewaltiger Trugschluss, wie sich 1914 zeigen sollte.

Bismarck hat zwar dem Reich den Frieden bewahrt, nur war er beileibe kein Friedensfürst. Hinter den Kulissen spielte er die Interessen der anderen Großmächte gegeneinander aus und heizte ihre Feindseligkeiten fast bis zur kriegerischen Auseinandersetzung an. „Wenn es wirklich zum offenen Brande kommen sollte“, erklärte er im September 1875, so „müssten wir möglichst lange abwartend zuschauen und uns die Hände an dem Feuer wärmen.“

„Vertragsweberei nach allen Seiten hin“

Bismarcks Bewunderer rühmen vor allem seine Bündnispolitik. Kaiser Wilhelm I. schwärmte, dass der Fürst als Einziger „mit fünf Kugeln jonglieren“ könne, „von denen immer mindestens zwei in der Luft“ seien. In Wahrheit betrieb der Kanzler, wie sein langjähriger Vertrauter Friedrich Holstein erkannte, „mit Eifer die Vertragsweberei nach allen Seiten hin“, bis er sich selbst in dem Gewirr widersprüchlicher Koalitionen verhedderte. Bismarcks Versuch, Russland und Österreich-Ungarn dauerhaft mit Deutschland in einem Dreikaiserbund zu vereinen, war zum Scheitern verurteilt, weil beide Bündnispartner ihre jeweils eigenen Interessen auf dem Balkan verfolgten, auch gegeneinander. Deshalb schloss er schließlich 1887 hinter dem Rücken seines Wiener Verbündeten einen geheimen „Rückversicherungsvertrag“ mit Russland. Wäre es zu einem Krieg gekommen, hätte er sich aber für die eine oder die andere Seite entscheiden müssen. Bismarck konnte dankbar sein, dass das Konstrukt nie während seiner Amtszeit auf eine ernsthafte Probe gestellt wurde.

Bismarcks „Realpolitik“ war allein von Machtinteressen geleitet, Werte und Prinzipien spielten für ihn keine Rolle. So konnte er Partner, innen- wie außenpolitisch, nach Gutdünken wechseln und sich in Krisensituationen immer mehrere Optionen offenhalten. Natürlich ist es hilfreich, für alle Fälle einen Plan B zu haben. Aber in einer demokratischen Wertegemeinschaft stößt die Beliebigkeit an Grenzen, denn politisches Handeln muss glaubwürdig bleiben. Dem Demokratieverächter Bismarck war das schnuppe.

Weblinks

„Bismarck – Der Wille zur Macht“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

„…aggressive Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber der Ukraine lässt sie Schlimmes auch für ihre Länder befürchten.“ Also, Ihres Erachten nachs, betreibt Russland eine aggressive Politik?

Nun, wenn ihrer Meinung Russland ein Agressor ist, dann was ist ihrer Meinung nach die USA? Die Nato? Ja sogar Deutschland? Die Us-amerikanische Truppen zusammen mit den Nato-Verbündeten marschierten und marschieren immer noch in verschiedenste Länder ein. Das Bismarck mit Russland ein Pakt eingehen wollte, ist sicherlich nicht nur aufgrund von nationalen Interessent zurückzuführen, sondern vor allem von der Einsicht Bismarcks, wer die nützlichsten Verbündeten auf der Welt sind. Er verstand das russische Volk, schätzte es, aber jetzt, unter diesem westlichen Einfluss verliert dieses gegegenseitige Respektieren an Wert in Deutschland. Wir sind unter einem ständigen „Brainwasching“