Als 1987 in der US-amerikanischen Kleinstadt Yonkers Sozialwohnungen in einem bürgerlichen Wohnviertel entstehen sollen, gehen die Anwohner auf die Barrikaden. Diese wahre Geschichte erzählt Lisa Belkin in ihrem Buch Show Me a Hero. David Simon, der Autor der gleichnamigen Serie, bezieht Stellung zum Konflikt und erkennt, dass die Gleichheit aller ein Ende hat, sobald es um die eigenen Verpflichtungen geht. Auch heute noch.

von David Simon

Habgier und Angst sind nicht die charakteristischen Merkmale, die unser großes nationales Abenteuer auszeichnen. Zumindest sagen wir uns das immer, wenn wir mal wieder einen prüfenden Blick auf die Geschichte oder die Mythologie Amerikas – oder eine Kombination von beidem – werfen. Wir verplempern unsere vermeintliche Einzigartigkeit doch nicht mit solch niederen menschlichen Werten!

Stattdessen sind wir überzeugt von unserer eigenen Größe als Volk als die letzte und beste Näherung an eine Selbstverwaltung auf diesem fehlerhaften und verzweifelten Planeten. Wir glauben, den Markt für die Freiheit des Individuums, die Freiheit des Menschen, für Moralismus, ja sogar für Ruhm und Herrlichkeit zu beherrschen.

Wir alle bauen hier etwas auf. Und wir glauben, dass wir es als alleinige Inhaber eines maximierten freien Willens bauen – jeder einzelne von uns, für sich allein und ohne Rücksicht auf unseren Nächsten. Und natürlich wird, wenn wir uns nur selbst überlassen werden, am Ende das, was wir gemeinsam gebaut haben – obwohl ohne jeden Sinn für Gemeinschaft –, ganz bestimmt großartig und von Dauer sein.

Überall auf der Welt reichen Geld und Angst, um die Menschen dumm zu machen, aber wir sind verdammt noch mal Amerikaner. Wir sind bestens vertraut mit der Chemie solcher grundlegenden Elemente, und es gibt wenig, worum wir uns Sorgen machen müssen, während wir unseren schweren, verbleiten Sprit mischen und verbrennen. Unsere gesamte politische Dynamik wird mit diesem Zeug angetrieben, Tag für Tag, kein Problem ist zu groß oder ein Hemmnis für das nationale Interesse, als dass seine Lösung nicht durch Habgier und Egoismus verleugnet oder vermieden werden könnte.

Das Gesundheitswesen, Gewalt durch Schusswaffen, der Tod unserer Arbeiterklasse, drakonische Vollstreckung von Gesetzen, eine Unzahl von Inhaftierungen, die globale Erwärmung – gibt es ein langfristiges Problem in diesem Land, dem wir uns heute offen stellen, geschweige denn, es anpacken? Nicht, wenn die richtigen Leute bezahlt und Andersdenkende eingeschüchtert werden können. Dafür hat unsere Politik gesorgt.

In Yonkers, im Bundesstaat New York, herrschte im Jahr 1987 Angst. Schlimmer noch, man hatte große Sorge um sein Geld, um sein Eigentum, um alles, was man angesammelt und wofür man gearbeitet hatte, was, wie man glaubte, andere eben nicht getan hätten. Diese Angst – und das Geld, um das es für die weißen Hausbesitzer ging – bot mehr als genug Zündstoff, um eine Stadt von zweihunderttausend Seelen zu lähmen – nicht jedoch seine Politik.

Es waren damals nur ein paar wenige richtige Dreckskerle im Spiel. Die meisten Schurken in dieser Geschichte sind eigentlich ganz normale Menschen, die ernsthaft glaubten, sie würden Widerstand gegen einen sozialistischen Angriff auf die fundamentalen amerikanischen Ideale leisten. Sie meinten, von desinteressierten Eliten aufgefordert worden zu sein, ihre eigenen, schwer erkämpften Leben auf dem Altar für irgendeine verarmte und abgestumpfte Schicht von Amerikanern zu opfern – Verlierer, die einfach versagt hatten, wo andere, verdienstvollere Menschen, erfolgreich waren.

Und Helden? Niemand war vollkommen oder ein Heiliger. Noch mal: Sie alle waren ganz normale, durchschnittliche Leute, die sich durch einen erbarmungslosen politischen Sumpf quälten. Sie alle lebten einzig und allein, um dieselbe Doppelwährung aus Geld und Angst zu sparen und wieder auszugeben.

Yonkers im Jahr 1987 war ein Mikrokosmos, ein perfektes Vorwort. Wir, wir alle, waren sie, und hier und heute sind wir es noch immer. Es waren wir, die ein Schicksal teilten – seit ein amerikanischer Präsident sein Amt angetreten und zynisch verkündet hat, dass wir, die größte und reichste Nation auf diesem Planeten, einen kurzen Krieg gegen die Armut geführt hätten, und, hey, die Armut hätte gewonnen. Von diesem hässlichen Augenblick an existierten zwei Amerikas, und jeder war sich selbst der Nächste. Dies, da sollte man sich nicht täuschen, ist das Beste, was wir als Volk zustande bringen.

Entweder, große Gesellschaften lernen zu teilen oder sie hören auf, große Gesellschaften zu sein

Als Lisa Belkin, eine erfahrene Journalistin der New York Times, im Anschluss an die große politische Folter, welche die Stadt durchgemacht hatte, nach Yonkers kam, nahm sie sich die Zeit, das Scheitern einer amerikanischen Stadt sorgfältig zu analysieren, die versuchte, mit der einfachen und unvermeidbaren Tatsache klarzukommen, dass große Gesellschaften entweder lernen zu teilen oder aufhören, große Gesellschaften zu sein.

Das zu sagen, beschwört nicht Marx oder Engels herauf, genauso wenig wie der Wunsch nach reiner oder schrankenlos individueller Freiheit einen Jefferson heraufbeschwört. In der Mitte, wo die Menschen tatsächlich leben, sind Ideologen unbrauchbar. Man hörte in Yonkers – oder sonst irgendwo im Kontinuum der amerikanischen Politik – weder Menschen, die für eine Diktatur des Proletariats plädierten, noch dafür, dass jeder machen könne, was er wollte. Niemand ist so verrückt, so zu tun, als würden die Amerikaner nach wirtschaftlicher Gleichheit schreien – nicht einmal die Arbeiterklasse oder die in Armut Lebenden.

Stattdessen stand vor einem Vierteljahrhundert in Yonkers etwas auf dem Spiel, was auch für uns heute auf dem Spiel steht – in einer Zeit, in der die ökonomische Ungleichheit nicht bloß sicherstellt, dass manche Amerikaner mehr, sogar viel mehr besitzen als andere. Die Frage, die durch die geplante Wiedereinbindung der Bedürftigen in bestimmte geografische Regionen und die mangelnde Bereitschaft, auch nur eine bescheidene Zahl einkommensschwacher Menschen in Sichtweite anderer Bürger wohnen zu lassen, aufgeworfen wurde, war und ist genau diese:

Haben alle Amerikaner die gleiche, gemeinsame Zukunft? Haben alle ein Recht auf zumindest ein Stück – wenn schon nicht ein gleich großes, dann doch zumindest einen nennenswerten Teil – vom Kuchen der gemeinsamen Zukunft? Befinden wir uns immer noch im selben nationalen Experiment? Oder nicht?

Sozialer Wohnungsbau war sinnvoll für Amerikaner, als Weiße in diesen Siedlungen lebten, als die ersten Siedlungen tatsächlich zu einem großen Teil für weiße Familien gebaut wurden, die in den letzten Jahren der Weltwirtschaftskrise an den Rändern der Gesellschaft kämpften, oder für aus Übersee zurückkehrende Veteranen, die sich an den langen Aufstieg zurück zu einer Friedenswirtschaft machten. An diesem Punkt war der öffentliche Wohnungsbau eine willkommene, fortschrittliche Idee für alle Schichten.

Wenn die geografischen Grenzen zwischen Besitzenden und Habenichtsen auch nur eine Idee durchlässiger gemacht werden, bricht die Hölle los

Aber noch einmal: Angst und Geld – und, ja, immer noch Rasse – wirken zersetzend auf den amerikanischen Geist. So sehr, dass es nicht lange dauerte, bis zivile Führungspersonen sich Bundesmittel unter den Nagel rissen, um Sozialbauten zu unterstützen, während sie gleichzeitig offen darüber sprachen, die Armen zu marginalisieren, damit sie isoliert in den kleinsten, unattraktivsten Quadranten ihrer Städte verblieben, in einem zunehmend abgetrennten und unsichtbaren Amerika.

Yonkers war hier keine Ausnahme. Seine Beamten hatten über Jahrzehnte, ohne die geringste Reue zu zeigen, kein Problem damit, öffentliche Gelder zu verwenden, um eine effektive Rassentrennung der neuen urbanen und farbigen Bevölkerungsteile zu betreiben. Und dies in einem Ausmaß, dass nicht nur ein US-Bundesrichter, sondern am Ende ein Berufungsgericht, dominiert von einem durch Reagan ernannten Richter, das öffentliche Handeln überprüfte und eine Abhilfe anordnete, zu der eine bescheidene und nachweisbare Integrationshandlung gehörte.

Einige Weiße würden in der Nähe von einigen Schwarzen leben müssen. Und einige Menschen aus der Mittelschicht und sogar der oberen Mittelschicht würden ein paar Splitter ihrer Welt mit Leuten teilen müssen, die über weniger Mittel verfügten.

Und genau an diesem Punkt bricht die Hölle los – immer dann, wenn die strengen geografischen Grenzen zwischen Besitzenden und Habenichtsen auch nur eine Idee durchlässiger gemacht werden. In Baltimore, in Chicago, in Dallas – überall, wo versucht wird, bewährte und durchführbare Methoden für aufgelockerten, erschwinglichen Sozialwohnungsbau in die Praxis umzusetzen, um die Trennung der sozialen Schichten aufzuheben, regt sich sofort Widerstand, und der Kurs der Doppelwährung aus Geld und Angst schießt in die Höhe: Unsere Zukunft ist nicht eure Zukunft. Überhaupt nicht. Wir können nicht einmal riskieren, dass uns eine kleine Gruppe mittelloser Menschen zu nahe kommt.

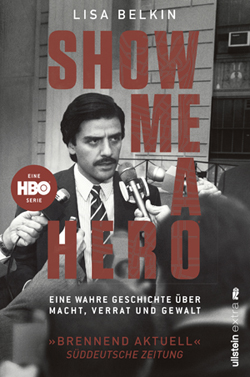

David Simon, Autor der Serie „Show Me a Hero“ (c Joshua Roberts/Getty Images/MacArthur Foundation/CC BY 4.0)

Und das gilt immer noch, ungeachtet der Revolution im öffentlichen Wohnungsbau, die in vielerlei Hinsicht in Yonkers begann. Mitarbeiter der Wohnungsämter und Stadtplaner stopfen die Mittellosen zwar nicht länger in Hochhaussiedlungen und destabilisieren damit allein schon zahlenmäßig ganze Stadtteile, aber die Angst, die wir Amerikaner vor unseren eigenen Hilfsbedürftigen haben, wurde durch die nachgewiesenen Erfolge von kleinräumigen Siedlungen und sozial durchmischten Planungen keineswegs gebrochen. Hier geht es nicht um Cabrini Green oder Lexington Terrace, die einen Häuserblock weiter hochgezogen werden sollen. Hier geht es darum, in Vierteln mit mehreren Hundert Familien sein Leben mit fünf, sechs, zehn oder zwanzig Familien der Anderen zu teilen. Trotz allem ist das immer noch zu viel für das, was von unserem Nationalgefühl übrig ist.

Es kann keine zwei Zukünfte für unser Land geben, keine zwei Amerikas. Keine Stadt, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben. Wir mochten in den letzten Jahrzehnten die Vorstellung belächelt haben, dass etwas anderes als die Kräfte des Marktes erforderlich sein könnte, um die wachsende wirtschaftliche Kluft zwischen dem funktionsfähigen und dem zurückgelassenen Amerika zu überbrücken – und doch steht hinter unseren Programmen zur Armutsbekämpfung ein Ziel und eine Absicht. Ebenso wichtig ist die verfassungsmäßige Bestätigung, inzwischen ein halbes Jahrhundert alt, welche die Formel Getrennt-aber-gleich für unhaltbar erklärt, als unmoralisch und als leicht abgemilderte, ursprüngliche, kollektive und fortgeführte Sünde.

Persönliche Freiheit und souveräne Freiheit sind elementar, das stimmt. Genau wie kollektive Pflicht und Bürgerrecht elementar sind.

Individuelle Freiheit ohne kollektive Verpflichtung ist nichts anderes als Egoismus

Aber: Ideologen und ihre Parolen bieten überhaupt keine Lösung an. Nur der Mittelweg, so unbefriedigend er politischen Puristen auch erscheinen mag, bietet eine plausible und greifbare Hoffnung. Ja, Pflicht ohne Freiheit ist sicherlich Tyrannei. Und Bürgerrecht in einem Staat, der keine Freiheit garantieren kann, ist Sklaverei. Und wir können es nicht den Demagogen des Libertarismus und Konservatismus überlassen, die solche Dinge nur mit schönen Worten zukleistern, anstatt sich für Ausgewogenheit und gesunden Menschenverstand einzusetzen.

Gleichzeitig muss aber festgehalten werden, dass individuelle Freiheit ohne kollektive Verpflichtung am Ende nichts anderes darstellt als schlicht und einfach Egoismus. Und der Lohn einer persönlichen Freiheit, die ohne den grundsätzlichen Respekt vor den Kosten und Risiken des Bürgerrechts erlangt wurde, ist das beste Rezept für eine entmenschte Zweiklassengesellschaft.

In Yonkers ging es vor einem Vierteljahrhundert um ein paar Hundert Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau, versteckt in einigen verstreuten, sorgfältig ausgewählten und präzise geplanten Standorten in einem Teil der Stadt, in dem bis dahin Weiße lebten. Die Bewohner dieser Reihenhäuser – gekenterte Flüchtlinge des Zweiklassen-Systems, das die amerikanische Unterschicht jeden Tag begrüßt – waren genau jene Leute, die für gewöhnlich in die Rettungsboote gelassen werden: Frauen und Kinder. Ein wenig Ausgewogenheit, ein bisschen Augenmaß, zumindest ansatzweise der Glaube an die Idee einer gemeinsamen, amerikanischen Zukunft hätte ausreichen müssen.

Ein junger Bürgermeister namens Nick Wasicsko wurde eines Besseren belehrt. Seine Geschichte, genaugenommen alle Geschichten in Show Me a Hero, von denen der Politiker über die der Bewohner der Siedlungen und Eigenheimbesitzer zu denen der Anwälte und Stadtplaner, sind auf diesen Seiten von Lisa Belkin zu finden und immer noch bereit, unmittelbar zu uns zu sprechen – nicht bloß als abschreckendes Beispiel, sondern als Paradigma für die Heilung.

Die Häuser gibt es immer noch. Menschen wohnen in ihnen, ruhig, zusammen mit anderen, die genauso ruhig in der Nachbarschaft leben. Aber wir sind nicht bereit zu lernen. In einem klar umrissenen Bogen, der sich vom damaligen Yonkers zum Hier und Jetzt erstreckt, haben wir zu wenig über Ausgewogenheit gelernt, über den Mittelweg, über Kompromiss und über Toleranz, die für eine lebensfähige Demokratie unabdingbar sind. Im Verlauf dieser vergeudeten Jahrzehnte sind wir zu einem Volk geworden, das sich in Sachen Politik immer weiter entwickelt hat, aber immer weniger in der Lage ist, sich selbst zu regieren. Bis zum heutigen Tag glauben wir immer noch, es müsse immerzu nur um uns gehen und nie um sie, als ob solche Unterscheidungen nicht die grundlegenden Risse im Staatskörper wären. Unglaublicherweise ist die Schlacht um Yonkers im Jahre 1987 heute immer noch derselbe Streit, und er dauert an.

David Simon, Baltimore, 1. Juni 2015

→ mehr über den Autor und das Buch

David Simon, geb. 1960 ist ein US-amerikanischer Autor, Journalist und Drehbuchautor und Produzent amerikanischer Fernsehserien. Er ist unter anderem der Erfinder der preisgekrönten Serie The Wire und der Autor der HBO-Miniserie Show Me a Hero, die auf dem gleichnamigen Buch von Lisa Belkin basiert.

David Simon, geb. 1960 ist ein US-amerikanischer Autor, Journalist und Drehbuchautor und Produzent amerikanischer Fernsehserien. Er ist unter anderem der Erfinder der preisgekrönten Serie The Wire und der Autor der HBO-Miniserie Show Me a Hero, die auf dem gleichnamigen Buch von Lisa Belkin basiert.

Foto: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

Das Buch

Yonkers im Bundestaat New York, Ende der 80er Jahre: Inmitten eines bürgerlichen Viertels der immer noch stark segregierten Kleinstadt sollen Sozialwohnungen entstehen.

Die dort lebenden Bürger sorgen sich um ihre heile Welt, fürchten Kriminalität und Verrohung ihres Stadtteils und gehen auf die Straße – unverhohlener Rassismus, Politikerschelte und Beleidigungen inklusive.

Ein packendes Sachbuch über Macht, Moral und Politik, über Werte und Gemeinschaft, die in Zeiten von brennenden Asylbewerberheimen und Protesten von „Besorgten Bürgern“ gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in der eigenen Nachbarschaft auch für Deutschland von erschreckender Aktualität ist.

Links

Show Me a Hero auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

Die offizielle Website von Lisa Belkin

Lisa Belkin auf Facebook und Twitter