Im November jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 25. Mal. Rudolf Seiters war da gerade ein gutes halbes Jahr Chef des Kanzleramtes und somit Verhandlungspartner der DDR – er glaubte jedoch am 9. November noch nicht, dass die Maueröffnung auch zur Wiedervereinigung führen würde. Wie dieser große Schritt für die Bundesregierung immer mehr zur Realität zu werden schien, erläutert er in seinem Beitrag für den Resonanzboden.

von Dr. Rudolf Seiters

Als ich Ende April 1989 zum Chef des Kanzleramtes berufen wurde, und damit auch – das war so im Grundlagenvertrag geregelt – zum Verhandlungspartner der DDR, hat niemand gewusst oder geahnt, dass die friedliche Revolution in Europa anderthalb Jahre später zur Wiedervereinigung Deutschlands führen würde. Erst im späteren Verlauf des Jahres 1989 rückte der Gedanke der staatlichen Einheit Deutschlands näher. Ich nenne drei Ereignisse, die der Bundesregierung immer stärker die Überzeugung vermittelten, dass es zur Wiedervereinigung Deutschlands kommen könne und werde. Ich nenne diese Daten deshalb, weil sie in schneller Folge die Handlungsunfähigkeit der DDR-Führung und ihren rapiden Autoritätsverlust zeigten.

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (r.) informiert neben Kanzleramtsminister Wolfgang Seiters am 30.9.1989 vor der Bonner Vertretung in Prag die Journalisten. (© Deutsches Rotes Kreuz)

Am 30. September 1989 stand ich mit Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft. Die DDR wollte in einem – wie sie betonte – einmaligen humanitären Akt die Ausreise der Botschaftsflüchtlinge in Prag, Warschau und Budapest genehmigen. Es blieb aber nicht bei einem einmaligen Akt. Am 2. Oktober waren die Botschaften schon wieder mit Zuflucht suchenden Menschen gefüllt. Die DDR musste erneut nachgeben.

Die totale Öffnung der Grenzübergänge am 9. November war nicht zurückzuführen auf eine überlegte Entscheidung der DDR-Regierung, sondern Folge von chaotischen Beratungen im Polit-Büro, wo niemand wusste, was man konkret beschlossen hatte. Das war der zweite historische Tag, der den Autoritätsverfall der DDR signalisierte.

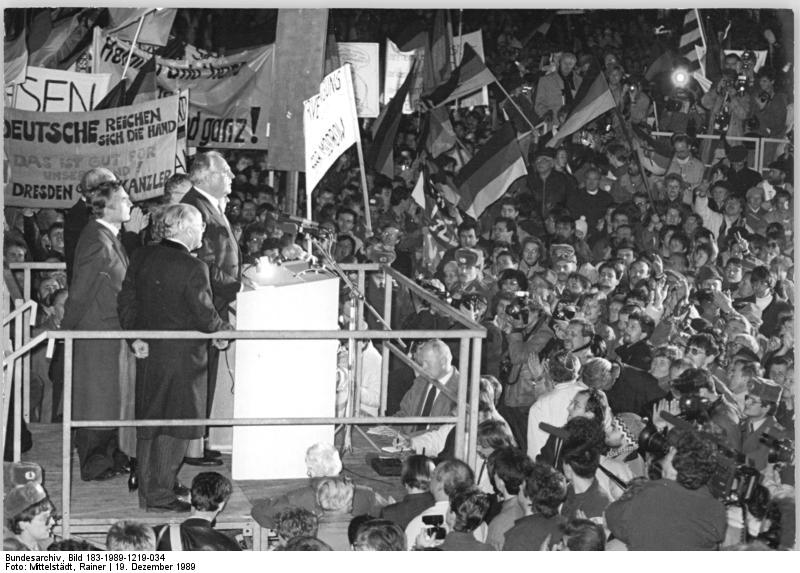

Und schließlich der 19. Dezember 1989, als der Bundeskanzler in die DDR reiste und die Regierung ihn an der Frauenkirche in Dresden mit der eigenen Bevölkerung allein ließ. Die Regierenden der DDR verdrückten sich, da man die Pfiffe fürchtete.

Noch nicht am 30. September und auch nicht am 9. November haben wir geglaubt, dass wir kurz vor der Wiedervereinigung stünden, wohl aber am 19. Dezember in Dresden. Wir waren überzeugt, dass es keinen Sinn mehr mache, mit der Regierung Modrow Vereinbarungen zu treffen – mit einer Ausnahme: Die freien Wahlen herbeizuführen, die dann auch am 18. März 1990 stattfanden.

Helmut Kohl am 19. Dezember 1989 in einer Ansprache auf dem Neumarkt in Dresden

Was ist letztlich nun geworden – 24 Jahre nach der deutschen Einheit – aus den versprochenen blühenden Landschaften? Ich möchte gerne den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert zitieren, der in einer Rede gesagt hat: „Die Deutsche Einheit als Erfolgsgeschichte zu sehen, heißt keineswegs, blind für noch immer zu bewältigende Probleme zu sein.“

Aber der eine oder andere möge sich daran erinnern, dass der Volksmund der DDR über die deprimierenden Zustände vieler Städte noch zu Zeiten der Teilung mit dem berühmten Spruch gespottet habe: „Ruinen schaffen ohne Waffen.“ Die aufwendige Wiederherstellung wertvoller Bausubstanzen und die Wiedergeburt ganzer historischer Stadt-Quartiere sei ein grandioser Gewinn der Deutschen Einheit. Der Anteil der neuen Länder an den schönsten deutschen Städten sei weit größer als ihr Anteil an der Bevölkerung und der Fläche des wiedervereinigten Deutschlands. Auf dem damals völlig verseuchten Uran-Abbaugebiet Wismut in Thüringen, zum Beispiel, habe inzwischen eine Bundesgartenschau stattgefunden.

Zugegeben – so Lammert: „Nicht überall blühen die Landschaften so eindrucksvoll, aber manche Veränderungen sind zweifellos spektakulär.“

Ein zweites Zitat, diesmal von Konrad Weiß, dem bekannten Bürgerrechtler: „In den vergangenen 20 Jahren sind Bibliotheken voll geschrieben worden mit Analysen und Berichten, was im Einigungsprozess und danach alles falsch gemacht worden ist. Natürlich gab und gibt es Defizite. Natürlich wurden Fehler gemacht. Aber das, was wir gewonnen haben, wiegt ungleich schwerer, allem voran die Freiheit. Wenn ich die längste Zeit meines Lebens in einem Land gelebt habe, in dem der Staat sich anmaßte, alles, aber auch wirklich alles für seine ‚Untertanen‘ zu regeln und zu entscheiden, ihnen willkürlich Vorschriften zu machen und beliebig Grenzen zu setzen, sie zu gängeln, sie abhängig und unmündig zu halten, dann weiß ich, dass es kein höheres Gut gibt für die Menschen, als die Freiheit.“

Bei der Wiederherstellung der Deutschen Einheit haben wir Deutschen auch Glück gehabt, dass die damalige Entwicklung, der damalige Umbruch, die damalige Revolution so friedlich verlaufen ist. Man hätte sich auch eine andere Entwicklung vorstellen können – blutig, militärisch, gewalttätig. So ist es richtig, dass wir uns dem Thema Wiedervereinigung immer wieder auch mit einem Stück Bescheidenheit und Demut nähern – so es Altbundeskanzler Helmut Kohl in seinen Memoiren beschreibt: „Als wir uns im Herbst 1989 auf den Weg zur Einheit machten, war es wie vor der Durchquerung eines Hochmoores. Wir standen knietief im Wasser, Nebel behinderte die Sicht und wir wussten nur, dass es irgendwo einen festen Pfad geben müsse. Wo er genau verlief, wussten wir nicht, Schritt für Schritt tasteten wir uns vor und kamen schließlich wohlbehalten auf der anderen Seite an, ohne Gottes Hilfe hätten wir es wohl nicht geschafft.“