Mit Günter Grass verstarb am 13. April 2015 einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Mit dem ebenfalls kürzlich verstorbenen Fritz J. Raddatz verband den Literatur-Nobelpreisträger eine langjährige Freundschaft – eine besondere Beziehung zweier großer Literaten, die Raddatz in seiner 2003 erschienenen Autobiografie „Unruhestifter“ schildert. Ein Auszug.

von Fritz J. Raddatz

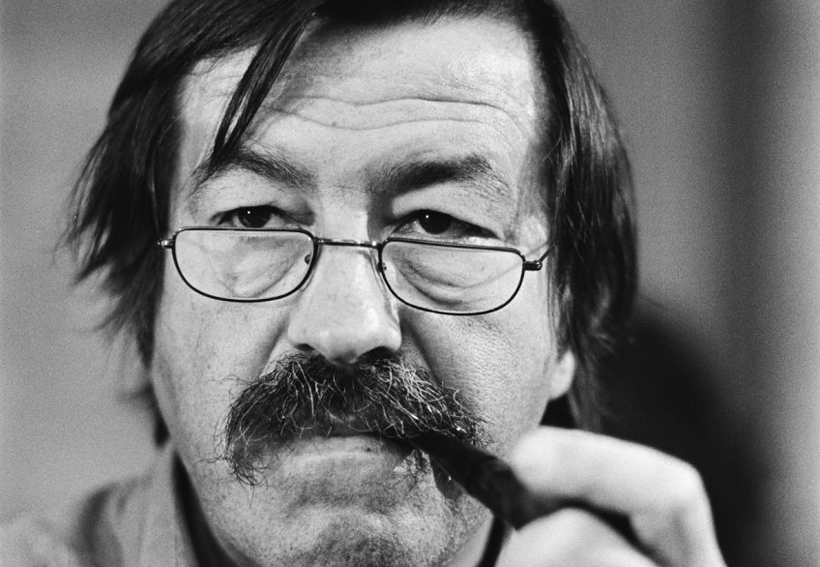

Foto: Marcel Antonisse/Anefo

Nobelpreisträger – dies war Günter Grass keineswegs, als ich ihn 1959 kennenlernte; vielmehr hatte der Zweiunddreißigjährige soeben die ersten Sprossen der Ruhmesleiter erklommen, 1958 mit dem Preis der Gruppe 47 nach der Lesung aus der „Blechtrommel“, die nun ihren Siegeszug begann. Das alles ist inzwischen Literaturgeschichte, Bücher über Leben und Werk füllen mehr Regale als das Werk selber. Denen ist hier nichts hinzuzufügen, zumal ich selber über die Jahre hinweg die Arbeit von Günter Grass mit vielerlei Interpretationsversuchen begleitet habe; sie sind in einem schmalen Band zusammengefasst, meine Gabe zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag im Herbst 2002: „Unerbittliche Freunde“. Das, in der Tat, wurden, waren und sind wir einander; eine Freundschaft, die über die Jahrzehnte hinweg wuchs und hielt. Sie begann übrigens mit Streit. Meinem damaligen Verständnis nach hielt ich sein Stück „Die Plebejer proben den Aufstand“ für eine mesquine Attacke auf Bertolt Brecht, kritisierte es öffentlich – und fand mich in einer politisch-literarischen Auseinandersetzung mit Grass, die fürderhin Nährboden für das verflochtene Wurzelwerk unserer Beziehung blieb.

Die Freundschaft hielt, hielt stand allerlei Fährnissen, und sie hält an bis zum Tage. Freundschaft zwischen Literaten? Wenn es das schon – selten genug – gibt, dann kann es ohne Brüche, Entzweiungen, Kräche gar nicht abgehen; viele erbitterte Briefe, die wir wechselten, könnten von ernstem Zerwürfnis Zeugnis geben. Dass und wie solch Streit sich auflöste – die Freunde einander also unerbittlich blieben –, mag eine Anekdote schildern, die den Vorteil hat, wahr zu sein:

Denn es begab sich, dass alles Volk den Künstler Grass auszählte; sein Roman „Ein weites Feld“ verfiel der Ungnade. Ich wusste nicht, wie mich verhalten. Das Buch schien mir nicht rundum gelungen. Der Ton fast aller Rezensionen, schwankend zwischen Häme, Hohn und Hass, war mir widerlich. Pseudomitleidiges Arm-Ausbreiten, „komm an mein Bruderherz, Verfolgter“, hielt ich für unangemessen. So lud ich zu einem Abendessen, fertigte eine Menükarte; zu jedem einzelnen Gang fügte ich hinzu: „Vorspeise – leichtes Geplänkel“; „Hauptgericht – der große Krach“; „Salat – abebbende Spannung“; „Dessert – wir einigen uns“. Diesen „Carton“ schickte ich vor der Verabredung nach Behlendorf. Er funktionierte wie eine Regieanweisung, zum Rehhrücken gab es statt der Preiselbeeren und der Klöße lautstarken Streit, der Bordeaux löschte wenig unsere Hitzigkeit, stachelte uns eher rechthaberisch an. Und als alles vorüber war, wir wie zerfledderte und ermüdete Kampfhähne am Tisch vor den ertrunkenen Salatblättern saßen, sagte Grass: „Siehst du, Fritz – warum konnte man mit mir nicht öffentlich so umgehen, so, dass ich mir harsche Kritik anhören muss, aber mich wehren kann, richtigstellen, zurechtrücken, die Zitate im korrekten Wortlaut benutzen kann.“ Vorhang. Er hatte gewonnen.

Wir blieben einander „unerbittlich“. Er publizierte mitunter über den „umstrittenen Raddatz – bei ihm fehlte es nie an Pfeffer und Salz“; ich habe von der „Blechtrommel“ über den „Butt“ und „Das Treffen in Telgte“ bis zum „Krebsgang“ sein Werk begleitet; er zeichnete mich zu meinem siebzigsten Geburtstag, an dem er seine Laudatio im überfüllten Hamburger Literaturhaus mit den Sätzen begann, die er später „beinahe ein Gedicht“ nannte:

Oh, Ihr versammelten Feuilletonisten!

So viel beflissene Zeitgeisterei!

So viel internes Zwiegespräch, das den Zeitungsleser missachtet.

So viel Regietheater vor leeren Rängen!

So viel gepflegte Langeweile!

Kein Fritzjott ist unter Euch!

Nehmt Euch an ihm ein Beispiel!

Dass ich ihm öffentlich zum landauf, landab gefeierten fünfundsiebzigsten Geburtstag gratulierte, versteht sich. Wir legten Pausen ein, aber wir verloren uns nicht aus den Augen. Von einer besonderen Pause – nämlich einer vierwöchigen tiefen Depression nach Verleihung des Nobelpreises – hat er anderen wohl kaum berichtet. Wir haben uns wenig erspart an kritischer Einrede; aber wir haben uns nicht aufgespart. Als er in einem Augenblick seines Lebens – als Gepäck nichts als einen Leinenbeutel mit dem unfertigen „Butt“-Manuskript – nicht wusste, wohin, wusste er sehr wohl, dass er bei mir Zuflucht finden würde. Stets mischten wir uns ein; nicht zu zählen seine Ermahnungen „Das musst du ihm verbieten“, mit denen er dem von ihm fast liebevoll geschätzten Gerd Bruns anbefahl, Obacht auf mich zu geben, auf den, der „am liebsten mit heißen Eisen handelt“.

Auf der Hut sein mag, vermag Günter Grass nie.

Behüten kann er.

Fritz J. Raddatz Autobiografie „Unruhestifter“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage