Reinhard Remfort ist nicht nur Physiker, sondern auch Science Slammer und Podcaster. Sein Podcast Methodisch inkorrekt belegt regelmäßig Spitzenplätze in den deutschen iTunes-Podcast-Charts. Wie es dazu kam, dass er und sein Kollege Nicolas Wöhrl bald die 100. Folge eines Wissenschaftspodcasts aufnehmen, und warum er Podcasts unverzichtbar findet, erzählt er hier.

von Reinhard Remfort

„Alter wat machen wir denn, wenn keiner kommt?”

„Ach wat… ein paar sitzen doch schon da…so schlimm wird dat nich…sonst haben wir ja auch kein Publikum.“

Auch wenn ich damals für Außenstehende wohl etwas optimistischer wirkte als Nicolas, war auch mir bewusst, dass die 20 Leute, die da auf den Stühlen vor der kleinen Podcastbühne saßen, nicht gekommen waren, um uns zu sehen, sondern lediglich die Sitzgelegenheit im weitläufigen Kongresszentrum nutzen, um einmal durchzuatmen und auf Ihren Rechnern rumzuhacken.

Es war der 31. Kongress des Chaos Computer Clubs und wir waren mit einem Koffer voller kleiner Experimente nach Hamburg gereist, um eine Folge unseres damals noch recht kleinen Podcast „methodisch inkorrekt!“ zum ersten Mal vor einem Livepublikum aufzunehmen. Wir hatten damals nicht ernsthaft erwartet, dass besonders viele Leute zu unserer Aufnahme beim Chaos Communication Congress kommen würden, schließlich sahen wir an den Downloadzahlen der Files auf unserem Server, dass uns alle zwei Wochen weltweit vielleicht 3000 Leute zuhörten. Es wäre schon ein unglaublicher Zufall gewesen, wenn sich eine nennenswerte Menge dieser Menschen zwischen Weihnachten und Neujahr ausgerechnet auf einen Hackerkongress nach Hamburg verirrt hätte. Obwohl wir also nicht mit einem großen Publikum gerechnet hatten, machte sich doch ein leicht enttäuschtes Gefühl in unseren Mägen breit, als wir, vorbei an den fast leeren Sitzreihen, unser Equipment zu den zwei Tischen auf die Bühne schafften. Kurz danach wurden wir verkabelt, die Scheinwerfer blendeten uns, und wir begonnen unsere 41. Folge wie immer mit einem kleinen Intro, in dem Wissenschaft und Popkultur aufeinander trafen.Drei Stunden später hatten Nicolas und ich Tränen in den Augen und standen vor einer laut applaudierenden Menschentraube von knapp 200 Personen, die sich um die wenigen Sitzplätze vor unserer Bühne gebildet hatte. Damit hatten wir nicht gerechnet!

Noch einmal zwei Jahre später standen wir nicht mehr auf der Podcastbühne, sondern hielten einen der größten Vorträge des Kongresses und hatten die große Ehre, die Abschlussveranstaltung vor gut 3000 Leuten zu moderieren. Auch für unseren Podcast hat sich seit dem flauen Gefühl damals unter der Rolltreppe einiges geändert. Das Konzept unseres Podcasts ist zwar immer noch das gleiche und wir haben immer noch genauso viel Spaß bei der Aufnahme wie bei unserer ersten Folge, nur hören uns heute nicht mehr knapp 1000 Leute alle zwei Wochen dabei zu, wie wir über Wissenschaft reden, sondern gut 50.000.

Aber fangen wir mal vorne an, wie hat das alles überhaupt angefangen? Wer bin ich eigentlich und warum mache ich Podcasts? Am einfachsten lässt sich dabei die Frage nach meiner Person beantworten. Ich heiße Reinhard, bin 34 Jahre alt, Physiker, Autor, Podcaster und stehe neben meinem Job in der Softwareindustrie seit ein paar Jahren gerne auf Bühnen und versuche die Wissenschaft aus ihrer klischeebelasteten dunklen Ecke herauszuzerren.

Podcasts: Der Erstkontakt

Mit Podcasts bin ich das erste Mal während meiner Diplomarbeit in Berührung gekommen, als ich tagelang an einem Elektronenmikroskop saß, das die Mondlandung wahrscheinlich noch live miterlebt hatte (made in WEST Germany), und Proben untersuchte. Auch wenn es auf den ersten Blick spannend erscheint, den ganzen Tag mit einem sauteuren, hochkomplizierten wissenschaftlichem Gerät zu arbeiten, merkt man dann doch sehr schnell, dass diese Arbeit mit ein wenig Übung wahrscheinlich auch ein dressierter Affe erledigen könnte. Nicolas, der zu dieser Zeit als Postdoc in unserer Arbeitsgruppe arbeitete, empfahl mir deshalb damals den Podcast „Not safe for Work“, in dem sich zwei Typen einfach stundenlang über Quatsch aus dem Internet und Gott und die Welt unterhalten, um die nicht enden wollende Langeweile zwischen den Messungen zu überbrücken. Ich hatte zwar erst meine Zweifel am Format Podcast, erkannte dann aber sehr schnell, dass diese Art der Unterhaltung quasi perfekt für die Zeiten geeignet war, in denen man nicht seine gesamte Aufmerksamkeit aufbieten konnte oder gelegentlich beim Hören unterbrochen wurde. Sei es nun bei der manchmal recht stupiden Arbeit im Labor oder den endlos erscheinenden Bahnfahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr im Ruhrgebiet.

Es dauerte nicht lange und ich war von NSFW und vielen anderen Podcasts mindestens genauso abhängig wie mein 10jähriges Ich von den Geschichten von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Wenige Monate später, als ich meine Diplomarbeit hinter mir gelassen und mit meiner Promotion begonnen hatte, kamen Nicolas und ich beim Essen in der Mensa auf die Idee, dass man doch eigentlich selbst mal einen Podcast produzieren könnte, schließlich weiß ja kaum jemand, wie ein Wissenschaftler wirklich arbeitet und mit welchen Problemen er sich heutzutage in einem Labor oder an einer Universität herumschlagen muss. Abgesehen davon wollten wir den Leuten da draußen auch zeigen, warum wir uns für Wissenschaft begeistern konnten und was für ein geiler Scheiß alle paar Wochen in den Wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht wird, von dem man sonst ja kaum etwas mitbekommt. Zugegeben: Das meiste davon ist für einen Außenstehenden schwer zu verstehen und auch uns geht es da nicht anders, sobald wir die kleine Ecke unseres Fachgebiets, in der wir und wirklich gut auskennen, verlassen. Die grundlegenden Erkenntnisse einer Studie bekommen wir dann aber doch meistens so gut zusammen, dass der geneigte Hörer sie anschließend auf einer Party zum Besten geben kann. Natürlich ist dabei dann nicht immer alles zu hundert Prozent richtig und der ein oder andere Chemiker, Biologe, Mediziner oder Psychologe rotiert in seinem Grabe, wenn wir eine Studie aus seinem Fachbereich vorstellen, aber diese Tatsache ist uns durchaus bewusst und ihr wird auch im Namen unseres Podcasts „methodisch inkorrekt!“ hoffentlich ausreichend Rechnung getragen.

Zu der Zeit, als wir beschlossen, auch einen Podcast zu produzieren, haben Podcasts noch in kleinen finnischen Clubs gespielt.

Wie dem auch sei – wir beschlossen damals in der Mensa, alle zwei Wochen jeweils vier wissenschaftliche Veröffentlichungen so aufzubereiten, dass auch ein halbwegs interessierter Laie sie ohne Probleme verstehen könnte. Außerdem wollten wir natürlich noch ein wenig von unserem Alltag als Wissenschaftler berichten.

Ich könnte jetzt sagen: „Zu der Zeit, als wir beschlossen, auch einen Podcast zu produzieren, haben Podcasts noch in kleinen finnischen Clubs gespielt“, aber das wäre ein wenig übertrieben. Tatsächlich war es eine Zeit, in der Podcasts für viele Leute nur irgendetwas in diesem komischen iTunes waren und Jan Böhmermann und Olli Schulz ihren heute sehr erfolgreichen Podcast „fest und flauschig“ noch unter dem Namen „sanft und sorgfältig“ als Radiosendung publizierten.

Da Podcasts auf Spotify zu dieser Zeit noch in weiter Ferne lagen, war unser bescheidenes Ziel nur ein Podcast, der in iTunes gelistet war, und den man mit einem schnöden Podcatcher (ein Programm mit dem man Podcasts hören kann) abonnieren konnte. Das war leichter gesagt als getan, denn abgesehen davon, wie man einen Podcast mit seinem Handy abonniert und konsumiert, hatten wie beide absolut keine Ahnung davon, wie man einen Podcast aufnimmt oder abonnierbar ins Netz stellt, und schon gar nicht wie man ihn bei iTunes gelistet bekommt. Wir taten also das, was jeder vernünftige Mensch an unserer Stelle getan hätte: Wir schauten uns Tutorials auf Youtube an, davon gab es zum Glück erstaunlich viele. Ein paar Tage später hatten wir dann alles entsprechend des Tutorials eingerichtet, uns ein wenig Audioequipment besorgt und saßen abends nach der Arbeit mit zwei Headsets und zwei Bier in Nicolas Büro und nahmen unsere Folge 0 auf.

Methodisch inkorrekt: Folge 0 und was dann passierte

Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Abend. Wir schlugen uns mit der noch unbekannten Technik herum und unser erstes kleines Liveexperiment, das bis heute fester Bestandteil unserer Sendung ist (damals ein ausgeblasenes und mit Wasserstoffgas gefülltes Ei), flog uns wortwörtlich lautstark um die Ohren, während wir uns dabei totlachten. Wir waren uns nach dieser Aufnahme absolut nicht sicher, ob das was wir da produziert hatten, tatsächlich bei irgendjemanden Interesse wecken würde, freuten uns dann aber zwei Wochen später wie kleine Kinder als wir sahen, dass unsere erste Folge schon mehr als 100 mal heruntergeladen wurde.

Zwischen dieser ersten Aufnahme in einem Institut in Duisburg und unserem ersten Auftritt auf dem Kongress in Hamburg ist noch so unglaublich viel passiert, dass es mit Sicherheit mindestens einen weiteren Blogbeitrag benötigt, um die seit Jahren stark wachsende und unfassbar freundliche Podcastszene, seien es nun Hörer oder Produzenten, ausreichend zu würdigen. Obwohl ich mittlerweile schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr an der Universität arbeite und meine Promotion fast abgeschlossen habe, treffe ich Nicolas immer noch alle zwei Wochen auf ein Bier und wir reden für uns und ein Publikum von ein paar tausend Hörern begeistert über Wissenschaft.

Drei Jahre nach der ersten Liveaufnahme beim 31. Chaos Communication Congress nehmen wir Ende September unsere 100. Folge erneut vor einem Livepublikum auf und werden wahrscheinlich wieder ein mulmiges Gefühl im Magen haben, wenn wir an den Stuhlreihen vorbei zusammen auf die Bühne schleichen.

Mehr zu dem Thema auf dem resonanzboden

Podcasts: Aus der Nische direkt ins Ohr

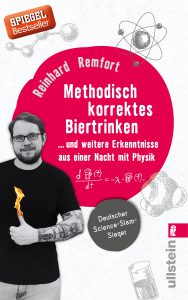

Dieses Buch soll eine Lanze für das wohl unbeliebteste Schulfach brechen. Richtig betrachtet, ist Physik nämlich gar nicht kompliziert, abstrakt und unverständlich – das ist Mathe! Physik ist unterhaltsam und beantwortet die brennenden Fragen der Menschheit: Warum schäumen Bierflaschen über? Was hat ein Moshpit mit Thermodynamik zu tun? Warum verbrennt man sich an den Tomaten auf der Pizza immer die Zunge? Schlägt sich der Hot-Chocolate-Effect auf die Hüften nieder?

Dieses Buch soll eine Lanze für das wohl unbeliebteste Schulfach brechen. Richtig betrachtet, ist Physik nämlich gar nicht kompliziert, abstrakt und unverständlich – das ist Mathe! Physik ist unterhaltsam und beantwortet die brennenden Fragen der Menschheit: Warum schäumen Bierflaschen über? Was hat ein Moshpit mit Thermodynamik zu tun? Warum verbrennt man sich an den Tomaten auf der Pizza immer die Zunge? Schlägt sich der Hot-Chocolate-Effect auf die Hüften nieder?

Science-Slam-Meister Reinhard Remfort erzählt Geschichten aus dem Nachtleben eines Physikers und nimmt seine Leser mit durch einen chaotischen Silvester-Dosenbier-Punkrockabend aus der Sicht der Physik.

Links

Reinhard Remforts Podcast methodisch inkorrekt

Reinhard Remfort auf Twitter: @reinhardremfort

methodisch inkorrekt auf Twitter: @minkorrekt

methodisch inkorrekt auf facebook