Gero von Boehm, TV-Regisseur und –Produzent, führt seit Jahren Gespräche mit prominenten und außergewöhnlichen Persönlichkeiten des kulturellen Lebens. In seinen Nahaufnahmen zeigt er unerwartete, oft sehr persönliche Seiten seiner Gesprächspartner. So auch bei David Chipperfield, der zu unserem Verlagshaus eine besondere Verbindung hat: der britische Star-Architekt hat das Verlagsgebäude, in dem die Ullstein Buchverlage heute ihren Sitz haben, und das um 1848 als Schulgebäude erbaut wurde, denkmalgerecht restauriert und ihm so seine heutige Form gegeben. Im Gespräch erinnert er sich an seine erste Begegnung mit Berlin Anfang der achtziger Jahre.

Das Haus der Ullstein Buchverlage auf der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. (Foto: Torsten Seidel)

Das Haus der Ullstein Buchverlage auf der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. (Foto: Torsten Seidel)

Berlin, warten auf den Meister. Er ist gerade aus Schanghai zurück, morgen geht es weiter nach New York. Warum fühlt man sich in dem riesigen, hohen Raum mit seinen grauen Betonwänden so wohl? Liegt es an der elfenhaften Evelyn Stern, seiner Frau, die so freundlich umherschwebt? Natürlich auch. Aber vor allem: David Chipperfield baut um den Menschen herum – in diesem Fall um Evelyn und sich selbst, denn es handelt sich um seine private Wohnhalle in Berlin-Mitte. Über den Hof das Büro mit vielen jungen Mitarbeitern. Sir David, leise, zurückhaltend, immer in Schwarzweiß gekleidet, kennt den magischen Schnitt, der anscheinend direkt auf unsere Sinne wirkt. Und der stimmen muss. Das ist ihm wichtiger als die signature, die viele Architekten vor sich her tragen.

GvB: Als Schüler hatten Sie den Ehrgeiz, der schnellste Läufer zu sein. Was bedeutet Ihnen Geschwindigkeit?

Chipperfield: Ich hatte nicht den Ehrgeiz, der schnellste Läufer zu sein. Ich war in einer Boarding School, aber einer zweit- oder drittrangigen, nicht einer der bekannten. Das ist wie ein Internat, wo man drei Monate bleibt und dann wieder nach Hause kommt. Ich war nicht besonders gut in der Schule. Und mir wurde klar, dass es in einer solchen Gemeinschaft wichtig ist, in irgendeiner Sache besser als die anderen zu werden. Ich war einigermaßen sportlich, aber kein besonders talentierter Tennis- oder Fußballspieler. Ich war aber ein recht guter Läufer und erkannte, dass ich noch besser werden könnte, wenn ich Lauftraining machte – dafür interessierte sich sonst keiner. Ich beschloss also, mich über die 400, 800 und 1500 Meter zu verbessern. Da habe ich gelernt, dass ich, wenn ich etwas übte und es mehr als andere wollte, die anderen schlagen konnte. Ich musste meinen Platz finden. Und auf diese Weise habe ich etwas gelernt. Dass man nämlich, indem man sich wirklich auf eine Sache versteift, seine eigenen Grenzen überwinden kann.

GvB: Sie führen ein extrem schnelles Leben, beschäftigen sich mit Hunderten von Projekten in aller Welt. Heute New York, morgen Schanghai, dann wieder ein paar wenige Tage Berlin, wo wir jetzt sprechen. Was hilft Ihnen in Augenblicken der Erschöpfung?

Chipperfield: Schlaf. Und ansonsten meine Familie. Ich habe eine sehr präsente Familie, die mich so weit wie möglich auf dem Boden der Normalität hält. Mich an die wichtigen Dinge erinnert, so dass ich mich nicht so sehr durch andere Perspektiven verwirren lasse.

GvB: Durch Erfolge?

Chipperfield: Nicht so sehr durch Erfolge, sondern durch Ablenkungen vom Eigentlichen.

GvB: Was ist das Eigentliche?

Chipperfield: Ich war immer der Überzeugung, dass in der Architektur so vieles mit dem Menschsein zu tun hat, mit menschlichem Verhalten. Daher sollte man seine eigenen Werte und Einschätzungen über das, was das Leben ausmacht,

wie man es führt und wie man es durch die eigene Arbeit anderen vorführt, in Einklang bringen.

GvB: Es ist interessant, dass in der Architektur die Gesellschaft und der Einzelne einander so nahe kommen. Weil die Sinne mitwirken und es nicht nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Wenn du ein Gebäude betrittst, spielen alle deine fünf Sinne mit.

Chipperfield: Architektur ist so etwas wie eine Nachbildung der Natur. Wenn es gut funktioniert, ist sie eine künstliche Natur. Die Betonung liegt auf Natur, und deshalb sollte Architektur Wohlbehagen erzeugen. Der beste Wertmaßstab eines Gebäudes oder eines Ortes ist der, dass ich mich gern dort aufhalte, wie in der Natur. Man spaziert irgendwo entlang und sagt: Das ist ein schöner Platz zum Hinsetzen. So wie man sagt: Dieses Zimmer ist angenehm, ich halte mich hier gern auf. Nicht wegen des Betons oder der Farbgebung, sondern es erzeugt ein angenehmes Raumgefühl. Architektur hat gleichsam ein Potential, zwischen uns und der Welt zu vermitteln. Wir leben in einer Stadt, wir blicken aus unserem Haus, aus unserem Fenster, und durch dieses Fenster sehen wir die Welt. Architektur hat also einerseits eine Schutzfunktion; wir haben sozusagen eine Mauer um uns herum gebaut, und dann machen wir ein Fenster hinein, und durch dieses betrachten wir die Welt. Architektur hat diese beiden Dinge, die uns einen gewissen Schutz vor den Elementen und vor der Gesellschaft gewähren, uns aber auch mit ihnen bekannt machen und verbinden.

GvB: Demnach muss Architektur einen immensen Einfluss auf unser Gehirn haben, uns sehr stark prägen …

Chipperfield: Ja. Winston Churchill ist nicht berühmt als Baumeister,

aber als Denker. Er hat gesagt, dass wir unsere Gebäude machen, und unsere Gebäude machen uns. Ich nehme an, es ist für jemanden, der in Blenheim Palace aufgewachsen ist, folgerichtig, einen so weiten Blick auf die Welt zu haben.

GvB: Architektur ist also eigentlich sehr viel mehr als „gefrorene Musik”, wie Goethe gesagt hat. Aber es ist auch ziemlich gewagt, zu sagen, sie sei nachgebildete Natur. Das bringt mich auf die Frage: Beschleunigung ist zu einem Merkmal unserer Zeit geworden. Kann die Architektur ein Gegengewicht dazu schaffen?

Chipperfield: Ja, ich halte das für möglich. Ja, in gewisser Weise beruht die Architektur auf Qualitäten, die ein bisschen anachronistisch geworden sind. Wir erwarten von ihr so etwas wie Dauerhaftigkeit. Unsere Zeit setzt aber nicht auf Dauerhaftigkeit, sondern auf Wandel und Flexibilität. Architektur beruht auf einer bestimmten Integrität und Qualität in der Art, wie etwas gemacht wird. Das widerspricht unserem Zeitgeist. Unsere Zeit ist eigentlich eine Zeit des Bauens, nicht der Architektur. Wir wollen so schnell wie möglich sein. Weil sich das in klingender Münze auszahlt. Architektur beruht aber eigentlich auf einem Gleichgewicht zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir nicht wissen, einem gewissen Grad von Pioniergeist und vielleicht so etwas wie Innovation. Sobald es um viel Geld geht, gehen wir ins Risiko. Man kennt in der Architektur die Dinge, die ihr immer innegewohnt und ihr Qualität verliehen haben: Vorstellungen von Dauerhaftigkeit, von Substanz, von Handwerkskunst, alle diese Dinge. Die stammen irgendwie aus einer anderen Welt, einer anderen Zeit. Aber dasselbe kann man auch über unser Essen sagen. Man könnte sagen, dass wir heute Nahrungsmittel in industriellen Mengen produzieren, im industriellen Zuschnitt und Tempo. So dass wir einen Hamburger für drei Euro kaufen können. Doch gleichzeitig gehen Leute ins Restaurant und geben dreißig Euro für ein Stück Fleisch aus, zehnmal mehr, als sie eigentlich müssten. Es gibt diese eigenartige Paradoxie in unserer Gesellschaft. Qualität wird in den grundlegenden, alltäglichen Dingen reduziert. Und dann bezahlen wir viel Geld für die Sachen, die wir verloren haben. Wir begeben uns auf Reisen. Wir geben ein Vermögen dafür aus, irgendwo hin zu reisen, wo wir möglichst einfach leben können. Und wir geben ein Vermögen für ein Abendessen aus, das nicht ganz so gut ist wie das, was unsere Mutter gekocht hat. Ich meine, das Gute ist, dass wir noch nicht aufgegeben haben – wir haben immer noch ein Verlangen nach Qualität, nach Dingen, die mit Sorgfalt hergestellt wurden; wir haben noch immer ein Verlangen nach Dingen, die gut durchdacht sind. Gleichzeitig verlieren wir aber ein bisschen den Bezug zur Normalität des täglichen Lebens.

Der „Musiksaal” im Gartenhaus der Ullstein Buchverlage (Foto: Torsten Seidel)

Der „Musiksaal” im Gartenhaus der Ullstein Buchverlage (Foto: Torsten Seidel)

GvB: Und das beobachten Sie auch in der Architektur?

Chipperfield: Auf jeden Fall. Die Architektur ist Teil der Gesellschaft, sie ist nicht von ihr zu trennen. Sie ist etwas anderes als die Kunst. Wenn jemand sagt, ein Architekt sei ein Künstler, dann redet er von jemandem, der nicht wirklich ein Architekt ist. Die Architektur ist voll und ganz in die Gepflogenheiten und Werte der Gesellschaft eingebettet.

GvB: Wenn Sie ein Attribut für Ihre Gebäude wählen sollten, ein einziges signifikantes Adjektiv für alle – wie würde das lauten?

Chipperfield: Ich weiß nicht. Ich könnte das nicht in einem Wort zusammenfassen. Wenn ich Ihre Frage aus einer anderen Richtung angehen darf, würde ich sagen, dass wir versuchen, ein Gleichgewicht zwischen der Normalität und dem Außergewöhnlichen zu finden … und mir ist es unangenehm, wenn die Dinge getrennt wurden. Anders gesagt: Es wäre gut, wenn Qualität ein regulärer Bestandteil von Normalität wäre. Diesen Rang sollte die Qualität behalten, sie sollte nicht etwas sein, wofür man extra bezahlen muss. Eine phantastische Mahlzeit braucht nicht aus vierzig Gängen zu bestehen, serviert mit blubberndem Sauerstoff oder Stickstoff oder was auch immer. Sie sollte in einer Schüssel kommen und zur Normalität gehören. Sie sollte ein Teil von uns sein. Es sollte nicht nötig sein, eine Wallfahrt zu einem Restaurant zu unternehmen, wenn man Qualität finden will. Ich habe also sehr großes Interesse an der Vorstellung, dass wir versuchen, an der Qualität des Alltäglichen festzuhalten, Qualität nicht auf einen exotischen Moment zu reduzieren. Gleiches gilt für die Architektur. Architektur sollte nicht etwas sein, wohin man eine Wallfahrt macht mit Aussichtspunkten und Photokamera. Sie kann das auch mal sein – es gibt Momente, in denen wir den Konzertsaal oder das Opernhaus brauchen. Aber das Wichtigste sind doch die Sachen, die uns jeden Tag umgeben. Das ist es, was mir hier gefällt. Wir leben in einem normalen Haus.

GvB: Ich kenne viele Ihrer Bauten, und meine Bezeichnung für sie wäre: „glanzvolle Einfachheit”.

Chipperfield: Das sind aber zwei Wörter!

GvB: Zugegeben. Aber „Einfachheit” allein reicht nicht.

Chipperfield: Ich würde es „besondere Normalität” oder „normale Besonderheit” nennen. Ich habe lange Zeiten in Japan verbracht, und was mir an Japan so sehr gefällt, ist, dass dort Dinge mit Sorgfalt gemacht werden – Na ja, es gibt da auch ein Moment der Fetischisierung von Qualität. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass etwas gut gemacht wird. Da herrscht so etwas wie Sorgfalt. Es hat nichts mit Geld zu tun und nichts mit Exotik, sondern einfach damit, dass man sich mehr Gedanken macht.

GvB: Ist es ein gutes Gefühl, Ihre Gebäude wieder zu besuchen, wenn sie fertig sind?

Chipperfield: Nicht immer. Weil man sofort alle Fehler bemerkt, und man sieht alle Probleme. Und man hat vielleicht auch zu lange mit einem Projekt gelebt. Mir gefällt es, wenn die Bauten „normal” werden, wenn sie sich füllen. Mir gefällt es, wenn sie dann jemand anderem gehören. Es ist, als wenn man ein Schiff baut und es vom Stapel laufen lässt und sich irgendwie freut, wenn es schwimmt.

GvB: Nehmen wir mal das Nobelpreis-Zentrum in Stockholm, das Sie gerade planen. Den Nobelpreis assoziiert man ja nicht gerade mit einem neuen Gebäude.

Chipperfield: So etwas wie ein Nobel Center gibt es bisher nicht. In gewisser Weise muss man erst einmal definieren, was ein Nobel Center ist. Der Nobelpreis hat einen Ruf, nicht das Gebäude. So interessierten wir uns vermutlich erst einmal dafür, welche Facette des Projekts im Vordergrund stehen könnte. Uns faszinierte die Vorstellung, dass da eine Zeremonie stattfindet – Nobel steht für die Idee einer Preisvergabe, daher kommt dem Ort, an dem der Preis verliehen wird, eine bestimmte rituelle und repräsentative Qualität zu.

GvB: Fast religiös …

Chipperfield: Genau das ist es. Aber tatsächlich findet das Ritual an genau einem Tag im Jahr statt, das ist das Eigenartige daran. Was uns klar wurde, ist, dass der Raum, in dem der Preis bis heute verliehen wird, so etwas wie ein Theater sein muss. Dieser Raum könnte emblematisch für die ganze Idee des Nobelpreises werden: Wenn man sich klar macht, dass der Nobelpreis individuelle Leistungen in den Bereichen Literatur und Wissenschaft feiert, dann sind der Dialog und das Zusammenkommen ein Teil davon. Und deshalb könnte

dieser Raum, in dem die Menschen die Verleihung des Preises feiern, vielleicht auch der künftigen Evolution der Institution Nobelpreis eine schärfere Identität verleihen. So gehen wir da heran, anstatt das zu tun, was man sich vielleicht als das Sinnvollste für einen so großen Raum vorstellen könnte. Auf Bodenniveau oder mindestens in Bodennähe heben wir ihn so hoch wie möglich nach oben. Es ist fast ein griechisches Amphitheater, mitten in Stockholm, mitten in der Großstadt, an sehr exponierter Stelle.

GvB: Die Wurzeln des Denkens und der Wissenschaft haben mit dem Amphitheater der alten Griechen zu tun …

Chipperfield: … und das benutzt man. Es ist ein Mittel, um diese Institution ins rechte Licht zu setzen. Ansonsten hat sie keine Gestalt.

GvB: Wie hat sich nach Ihrer Meinung die Rolle der Architektur im Verlauf der Jahrhunderte verändert?

Chipperfield: Was sich verändert hat, ist die Gesellschaft. In einer zunehmend kommerzielleren Welt wird die Architektur von der Geschäftswelt dazu benutzt, Geld zu vermehren. Wenn Sie also fragen, was sich verändert hat – nehmen wir London. Was ist der Unterschied zwischen der Existenz als Architekt in den 1960er oder 1970er Jahren und dem Architektendasein im 21. Jahrhundert? Ich würde sagen: In der Nachkriegszeit hatten die Architekten noch eine gesellschaftliche Rolle, man übernahm Verantwortung für den Aufbau einer neuen Gesellschaft und eines Sozialstaats, einer Infrastruktur, von Schulen und Wohnungen.

GvB: Das ist total passé, wie mir scheint.

Chipperfield: Verschwunden. Zuerst hat Margaret Thatcher das beseitigt. Und die Marktideologie hat es noch weiter erledigt. So dass der Architekt heute kein Impulsgeber mehr ist, sondern jemand, der für Wertsteigerung sorgt. In den meisten Fällen – draußen in der wirklichen Welt – sind wir dann am nützlichsten, wenn wir für Mehrwert sorgen können. Weil wir uns in einer Wirtschaft und einer Gesellschaft bewegen, in der das der Motor ist, der einfach alles antreibt. Es gibt natürlich Ausnahmen und kulturelle Bauten. Und deren Wert entspricht noch irgendwie dem altmodischen Wertbegriff – sie haben einen Wert, aber nicht im geldlichen Sinn. Das sind die grünen Zonen, wie ich sie nenne, in denen man die Jacke ausziehen, die kugelsichere Weste ablegen und den Helm abnehmen kann.

GvB: Und da bewegen Sie sich doch meistens …

Chipperfield: Ja, wir haben inzwischen einen großen Teil der „grünen Zone” besetzt, und ich musste um die ganze Welt reisen, sie zu finden. Seitdem haben wir viele Museen gebaut, und das ist ein großes Privileg.

GvB: In New York bauen Sie gerade ein Hochhaus am Bryant Park. Welchen Einfluss haben Sie da zum Beispiel?

Chipperfield: Keinen großen. Es ist ein Projekt, mit dem wir das Geld verdienen, das wir in andere Projekte investieren. New York ist eine Stadt der Türme, deshalb habe ich kein Problem damit, dort einen Turm zu bauen. Da verändert

sich nicht viel. Wir haben sehr darum gekämpft, das schön zu bauen, auch was die Materialien betrifft. Es ist also vielleicht schon möglich …

GvB: Apropos Museen. Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Berlin als Stadt in Ostdeutschland?

Chipperfield: Lebhaft. Das war 1981. Ich beteiligte mich an einem kleinen Studentenwettbewerb um den jährlich vergebenen Schinkel-Preis. Wir stiegen in einer kleinen Pension in der Knesebeckstraße ab, und ich wusste nichts über Berlin. Ich erinnere mich, dass wir losliefen und versuchten, die Stadtmitte zu finden, nur um fünf Stunden später mit der Erkenntnis zurückzukommen, dass das Zentrum auf der anderen Seite der Mauer lag. Aber es war wirklich schön. Wir verbrachten vier oder fünf Tage in Berlin und bekamen unseren Preis im Auditorium der Hochschule für Kunst unweit vom Bahnhof Zoo überreicht. Dabei kam es zu einer großen Studentendemonstration. Alle kamen auf die Bühne: der Bürgermeister, der versuchte, die Preise zu übergeben, und die Studenten, die gegen den Mangel an Studentenwohnungen oder so etwas protestierten. Wenn man aus London kam, war das sehr ungewöhnlich. Also: eine sehr intensive Erfahrung.

Die Treppenhalle im wiederaufgebauten Neuen Museum, Berlin (Foto: Jean-Pierre Dalbéra, Flickr, CC BY 2.0)

GvB: Und dann, viele Jahre später, das Neue Museum des Schinkel-Schülers Friedrich August Stüler, das Sie völlig neu gestalteten. Erinnern Sie sich daran, wie Sie zum ersten Mal das leerstehende Gebäude betraten? Was war Ihr Eindruck?

Chipperfield: Na ja, es war ein Gemisch mit einer ganzen Palette von Sachen. Denn das war damals sehr kurz nach dem Mauerfall. Alles war sehr heruntergekommen. Alle Architekten, die an dem Wettbewerb teilnahmen, wohnten in einem Hotel unweit vom Alexanderplatz. Es war das eine große Vorzeigehotel der DDR, und es war, witzigerweise, eigentlich gar nicht schlecht. Mir gefiel es jedenfalls. Und es ging nicht nur um das Neue Museum. Es war dieses ganze Erlebnis, in Berlin zu sein, einem Berlin, das sich selbst wieder aufbaute. Aber durch diese bemerkenswerte Ruine des Neuen Museums zu spazieren war faszinierend, und ich bekam fast Gänsehaut angesichts der Aufgabe. Wie ein Kind, das plötzlich einen großen eigenen Spielplatz hat.

GvB: Was waren – wenn Sie zurückblicken – die wichtigsten Einflüsse in Ihrer Kindheit? Was hat Sie am meisten geprägt? Ich rede nicht von Gebäuden oder Räumen …

Chipperfield: Auf einem Bauernhof aufzuwachsen war schon sehr prägend – und dort viel allein zu sein. Ich war vier Jahre älter als mein Bruder und meine Schwester. So ein Bauernhof ist etwas sehr Körperliches. Ich habe eine starke Erinnerung an all die Gerüche und wie sich alles anfühlte. Es ist eine sehr intensive Erfahrung. Wenn du mitten in der Nacht rausmusst, im strömenden Regen, um die Schweine vom benachbarten Feld zu holen, das ist schon krass. Es gab viel Heulerei, aber es war trotzdem eine glückliche Zeit, ganz und gar nicht negativ. Meine Eltern waren dann sehr großzügig auf ihre Weise. Sie versuchten mich zu fördern, indem sie mich auf dieses Internat schickten, eine Privatschule. Sie konnten es sich kaum leisten, aber sie wollten mir helfen, den Absprung aus dem Bauerndorf zu schaffen. Sonst wäre ich einfach Landwirt geworden. Stattdessen wurden der Zeichensaal und das Sportgelände im Internat die beiden Orte, an denen sich mein Leben abspielte. Ansonsten brauchte ich nicht viel.

GvB: Ist es wichtig, im Leben ein Stadium zu erreichen, in dem man immer weniger braucht?

Chipperfield: Da bin ich sicher.

GvB: Ist das eine Form von Freiheit?

Chipperfield: Ja – aber es ist schwierig. Ich verreise für eine Woche, und wenn ich wiederkomme, habe ich zwanzig neue Bücher, die Leute mir geschickt haben, und andere Sachen. Bücher sind leichter aufzubewahren, aber auch das ist ziemlich mühsam. In Spanien haben wir ein winziges Häuschen, und ich versuche, es wie ein Boot zu führen. Ich bin für die Küche verantwortlich. In der Küchenschublade ist nichts, was nicht zum grundlegenden Bedarf gehört, und

ich werfe alles andere raus. Das habe ich grade gemacht. Ich habe auch eine kleine CD-Schublade – nur so und so groß, damit ich, wenn ich eine neue CD reintun will, eine andere rausnehmen muss. Das heißt, dass das Haus immer wieder von Überflüssigem bereinigt wird. Auch, weil man dann merkt, wie wenig man eigentlich braucht.

GvB: Das klingt, als ob Sie von Ihrer Architektur sprechen. Aber Sie haben noch nicht gesagt, was Freiheit wirklich für Sie ist?

Chipperfield: Oberflächlich betrachtet ist man schon ziemlich eingezwängt, vor allem in Zeitpläne. Wir machen zu viele Dinge, ich bin zu viel unterwegs. Und doch habe ich einen extrem hohen Grad an Freiheit. Ich denke sehr oft an die Eltern meiner Frau Evelyn. Als Juden entkamen sie 1939 aus Deutschland, sie waren noch Kinder. Da kannten sie einander noch gar nicht. Und sie sind ihr ganzes Leben über in Bewegung geblieben, von Deutschland nach England, die Mutter ging in die Schweiz, dann nach Argentinien. Lebte dort unter Perón und zog später nach Kolumbien, als Evelyn acht Jahre alt war. Um dann 1965 den ganzen weiten Weg nach Deutschland zurück zu kommen. Aber damit nicht genug: Wenn ich Evelyns Vater sehe, der mich ganz besonders unterstützt hat in all den Firmenfragen. Immer wenn ich sagte, ich habe ein großes Problem, und mich ganz elend fühlte, dann sagte er einfach: „Es wird eine Lösung geben. Wo ist das Problem? Es gibt doch gar keins.” Wenn man so viel durchgemacht hat im Leben, dann sehen alle Probleme lösbar aus. Ich glaube, dass wir das Ausmaß an Freiheit, das wir haben, nicht verstehen. Dass wir nicht dankbar genug sind. Ich versuche es zu sein.

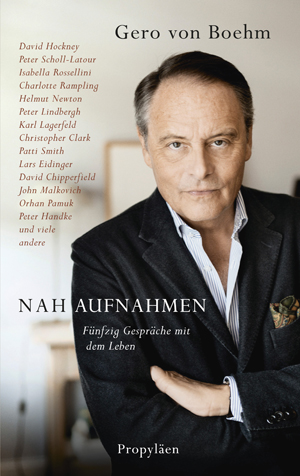

Das Gespräch ist ein Auszug aus dem Buch Nahaufnahmen. Fünfzig Gespräche mit dem Leben (Propyläen).

Die Rückfassade des Gartenhauses der Ullstein Buchverlage (Foto: Torsten Seidel)

Die Rückfassade des Gartenhauses der Ullstein Buchverlage (Foto: Torsten Seidel)

→ mehr über das Buch

Seit mehr als drei Jahrzehnten interviewt der Autor, Regisseur und TV-Produzent Gero von Boehm Prominente aus der internationalen Kulturszene. Seinem besonderen Einfühlungsvermögen sind intensive, intime Porträts zu verdanken, die den Gesprächspartnern neue, unbekannte Seiten entlocken. Gero von Boehm hat sie alle getroffen: Künstler, Musiker, Schriftsteller, Theater- und Filmregisseure, Schauspieler, Modemacher, Architekten und andere außergewöhnliche Persönlichkeiten.

Seit mehr als drei Jahrzehnten interviewt der Autor, Regisseur und TV-Produzent Gero von Boehm Prominente aus der internationalen Kulturszene. Seinem besonderen Einfühlungsvermögen sind intensive, intime Porträts zu verdanken, die den Gesprächspartnern neue, unbekannte Seiten entlocken. Gero von Boehm hat sie alle getroffen: Künstler, Musiker, Schriftsteller, Theater- und Filmregisseure, Schauspieler, Modemacher, Architekten und andere außergewöhnliche Persönlichkeiten.

Nahaufnahmen versammelt die Highlights dieser Interviews – unter anderem mit Roman Polanski, Federico Fellini, Arthur Miller, Helmut Newton, Peter Handke, Ulrich Tukur, Jonathan Meese, Susan Sontag, Patti Smith, Norman Mailer, Loriot und zahlreichen anderen. Neben bereits veröffentlichten enthält der Band zum großen Teil neue, bisher unveröffentlichte Gespräche – ein höchst anregender, oftmals überraschender Blick hinter die Kulissen des kulturellen Lebens unserer Zeit.

Links

Nahaufnahmen auf den Seiten der Ullstein Buchverlage