Der Briefwechsel zwischen Astrid Lindgren und Louise Hartung ist nicht allein das faszinierende, mehrschichtige Doppelporträt zweier vielbeschäftigter, engagierter, intellektueller und moderner Frauen. Er vermittelt auch einen Eindruck von einer turbulenten Nachkriegszeit, in der das Leben im neutralen Schweden in grellem Kontrast zum Leben in einem zerstörten und gespaltenen Berlin stand.

von Jens Andersen und Jette Glargaard

Die Nachkriegsjahre bis 1960 waren eine Zeit des Wiederaufbaus, aber auch eine Zeit des Umbruchs und notwendigerweise des Ausprobierens – der Orientierung auf die Zukunft und zugleich der intensiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Das galt auch für das Hauptjugendamt, das eine Reihe progressiver Initiativen verwirklichte und zugleich klare Ziele und Grenzen für moralische Normen und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen absteckte. Eine der größten Herausforderungen in der Jugendarbeit in den 1950er Jahren in Westberlin war das Bemühen um die Entnazifizierung, die in den ersten zehn Nachkriegsjahren in ganz Deutschland erfolgen sollte. Wie aber entnazifizierte man eine Generation junger Menschen, die mit Adolf Hitler als großer Vaterfigur aufgewachsen waren und zu Hause wie in der Schule im Geiste und mit dem Menschenverständnis des Nationalsozialismus erzogen worden waren?

In einem Brief an Lindgren im Jahr 1954 berichtet Hartung über diesen lebenswichtigen Teil ihrer Arbeit, bei dem es im Grunde darum ging, die Bedingungen für eine demokratische Entwicklung in Deutschland zu schaffen.[1] Das bedeutete unter anderem, dass man entschlossen und kritisch gegen die Flut von bunten, kriegsverherrlichenden deutschen Heftromanen wie beispielsweise „Der Landser“ vorging, die im Kielwasser der amerikanischen Comics und Zeichentrickserien im Buchmarkt der 1950er Jahre immer mehr Raum einnahmen. „Wir müssen bei der kulturellen Erziehung unserer Jugend immer bedenken, dass sie alle kleine Hitlerjungen waren, und bei allem, was wir tun, ist mir immer im Vordergrund das Überwinden von Nationalismus und Rassendiskriminierung. Das ist den Kindern jahrelang eingepflanzt, und irgendwann wird es Früchte tragen, was da gesät wurde, wenn wir nicht unermüdlich auch noch anderes pflanzen.“ Nicht zuletzt dafür war Louise Hartung am 1. Januar 1954 im Hauptjugendamt fest angestellt worden: um gute, gesunde Literatur zwischen den Kindern und Jugendlichen „zu pflanzen“. Und im selben Jahr fasste sie ihre besondere Aufgabe im Amt mit den Worten zusammen, „bereits die Kinder durch Vermittlung des guten Buches zu einer sinnvollen Gestaltung ihrer Freizeit zu bringen“.

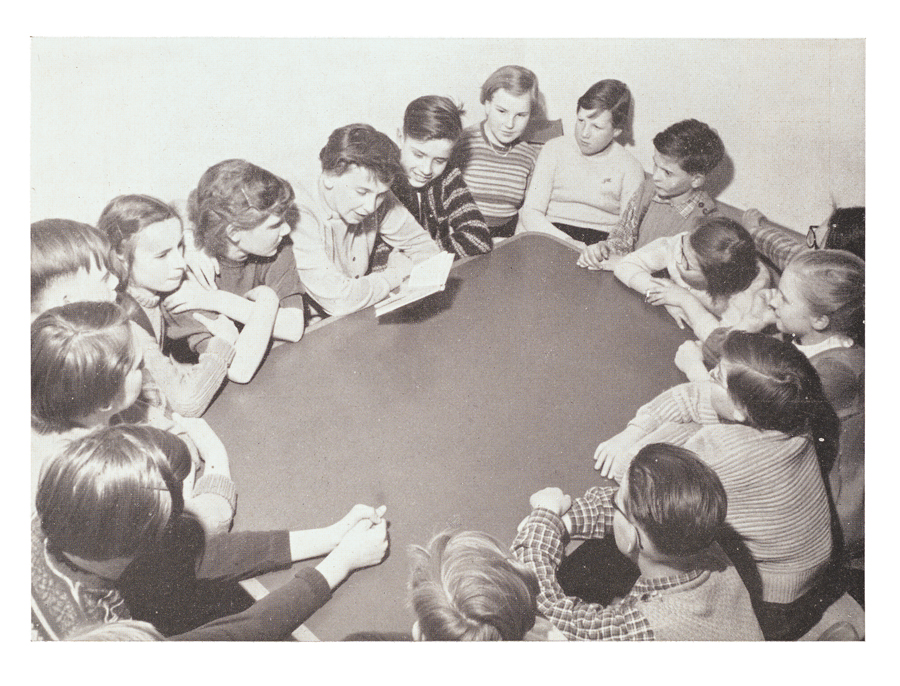

Schon vor ihrer Festanstellung hatte Louise Hartung ein Experiment ins Leben gerufen, das sie die „Montags-Lesekreise“ nannte. An diesem festen Wochentag waren Kinder in ganz Westberlin eingeladen, in ausgewählte Jugendzentren oder Bibliotheken zu kommen und dort, im Kreis sitzend, einem Erwachsenen zuzuhören, der aus Kinderbüchern vorlas.

repro: Kungliga biblioteket

Die Lektüre hatte Louise Hartung zuvor empfohlen, und sie schrieb auch oft im „Tip“ darüber, einem Heft mit kulturellen Angeboten für Westberliner Kinder und Jugendliche, welches das Jugendamt in den 1950er Jahren herausgab. Sehr häufig waren es Bücher von Astrid Lindgren, denn seit Louise Hartung in den Jahren 1952/53 auf „Pippi Langstrumpf“ stieß, war sie überzeugt, es sei „das beste Buch der Welt“. Nach der Lesung fand stets ein Gespräch mit der jungen Zuhörerschaft statt, deren Kommentare niederge- schrieben und an Louise Hartung weitergegeben wurden. Die Rückmeldungen spielten eine wichtige Rolle, wenn es darum ging, eine ganze Generation von den körperlichen und seelischen Narben aus der Kriegszeit zu „heilen“. Diese Arbeit des „menschlichen Wiederaufbaus“ fand in der gesamten Bundesrepublik statt, und die Erfahrungen wurden in monatlichen „Rundbriefen“ gesammelt und geteilt.

Im Jahr 1953 hatte Louise Hartung zwölf Montags-Lesekreise angestoßen, schon vier Jahre darauf gab es allein in Westberlin 27 Lesekreise, und das Projekt inspirierte ähnliche Initiativen in ganz Deutschland.

In diesen Jahren genossen Louise Hartungs Person und ihre fachliche Kompetenz ein so großes Ansehen, dass sie weitere wichtige Posten im Bereich der Kinder- und Jugendkultur in Deutschland angeboten bekam. Neben ihrer Vollzeitstelle im Jugendamt war sie in den 1950er Jahren für die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) tätig und saß mit am Tisch, wenn entschieden wurde, welche Filme für deutsche Kinder und Jugendliche geeignet seien. Außerdem gehörte sie dem Prämierungsausschuss für den Kinder- und Jugendfilmpreis des Bundesministeriums an. Beide Ausschüsse tagten auf Schloss Biebrich im 600 km entfernten Wiesbaden, und so handelten nicht wenige Briefe von Louise Hartungs beschwerlichen, mitunter lebensgefährlichen Autofahrten in allen Wetterlagen und auf schlechten, nichtbeleuchteten Wegen, die sie in ihrem himmelblauen VW Karmann Ghia zurücklegte. Es war ein deutscher Sportwagen, dem sie den Kosenamen „das Heidenkind“ gegeben hatte und in dem sie Ende der 1950er Jahre gemeinsam mit Astrid Lindgren mehrere Reisen nach Süddeutschland und Jugoslawien unternahm – mit offenem Verdeck und wehendem Haar.

Beide Frauen arbeiteten hart in diesen Jahren, und Louise Hartung, die ohnehin eine schwache Gesundheit hatte, litt unter dem Stress. Und so lehnte sie mehrere Arbeitsangebote aus dem Ausland ab, unter anderem von der UN, die sie als Leiterin eines größeren Kinder- und Jugendprojekts ausersehen hatte. Stattdessen beschloss sie, sich auf ihre Kernbereiche innerhalb des Jugendamts zu konzentrieren und nicht zuletzt auf die weitere Vermittlung und Verbreitung von Astrid Lindgrens Büchern in Deutschland.

Im Oktober 1953, dem Jahr nach dem plötzlichen Tod von Astrid Lindgrens Ehemann Sture, begegnete die 45-jährige Schriftstellerin Louise Hartung zum ersten Mal. Auf dem Rückweg von einem internationalen Kinderliteraturkongress in Zürich, wo Autoren, Verleger und Bibliothekare aus 27 Nationen zusammenkamen und das Kinderbuchnetzwerk IBBY[2] gründeten, kam Astrid Lindgren auf Einladung nach Berlin, um vor einer Gruppe von Bibliothekaren und Buchhändlern über ihr Werk zu sprechen. Die Einladung war im August eingegangen, und am 3. September antwortete Lindgren in ihrem – fast – formvollendeten Schuldeutsch: „Liebe Frau Hartung, vielen dank für Ihr freundliches Schreiben und für die Einladung. Natürlich will ich so fürchterlich gern nach (oder zu?) Berlin kommen. Ich habe mich schon sehr darüber gefreut, nur bin ich ein wenig bange dass Sie lange Reden auf deutsch von mir erwarten. Das kan ich nämlich nicht.“

Am 9. Oktober reiste Lindgren, von Zürich kommend, zunächst nach Hamburg und Bremen, um dort Lesungen zu geben und ihren Verleger Friedrich Oetinger zu treffen. Er hatte sich im Jahr 1949 die deutschen Rechte an den „Pippi Langstrumpf“-Büchern gesichert, nachdem eine Reihe großer deutscher Verlage höflich, aber bestimmt abgelehnt hatten. Am darauffolgenden Tag ging es dann nach Berlin, wo Astrid Lindgren offiziell vom Hauptjugendamt eingeladen war, im „Haus der Jugend“ in Dahlem von sich und ihren Büchern zu erzählen: „Wir saßen ganz gemütlich im Sonnenschein auf einem grünen Rasen und ließen es uns gutgehen. Ich las eine kleine Erzählung aus einem meiner Bücher, und Ursula Herking, Deutschlands bekannteste Kabarettistin, las aus ›Pippi Langstrumpf‹, ›Polly hilft der Großmutter‹ und ›Kati in Amerika‹, und alle Buchhändler waren so nett und ermutigend. Aber das sind Buchhändler ja meist, nicht wahr? Anschließend nutzten die energischen Damen vom Hauptjugendamt die Gelegenheit zu einer Bitte an die Buchhändler, die Bücher unter den Kindern zu verbreiten.“[3]

Am 9. Oktober reiste Lindgren, von Zürich kommend, zunächst nach Hamburg und Bremen, um dort Lesungen zu geben und ihren Verleger Friedrich Oetinger zu treffen. Er hatte sich im Jahr 1949 die deutschen Rechte an den „Pippi Langstrumpf“-Büchern gesichert, nachdem eine Reihe großer deutscher Verlage höflich, aber bestimmt abgelehnt hatten. Am darauffolgenden Tag ging es dann nach Berlin, wo Astrid Lindgren offiziell vom Hauptjugendamt eingeladen war, im „Haus der Jugend“ in Dahlem von sich und ihren Büchern zu erzählen: „Wir saßen ganz gemütlich im Sonnenschein auf einem grünen Rasen und ließen es uns gutgehen. Ich las eine kleine Erzählung aus einem meiner Bücher, und Ursula Herking, Deutschlands bekannteste Kabarettistin, las aus ›Pippi Langstrumpf‹, ›Polly hilft der Großmutter‹ und ›Kati in Amerika‹, und alle Buchhändler waren so nett und ermutigend. Aber das sind Buchhändler ja meist, nicht wahr? Anschließend nutzten die energischen Damen vom Hauptjugendamt die Gelegenheit zu einer Bitte an die Buchhändler, die Bücher unter den Kindern zu verbreiten.“[3]

Zuvor hatte Louise Hartung Astrid Lindgren am Tempelhofer Flughafen abgeholt und in ihrer kleinen Wohnung in der Rudolstädter Straße in Wilmersdorf aufgenommen. Am nächsten Tag besuchte die schwedische Autorin in Begleitung der unermüdlichen Senatorin Ella Kay Berliner Schulen, Jugendhäuser und Pflegeheime für behinderte Kinder. Louise Hartung war an jenem Tag auch mit von der Partie, und später würden sich die beiden Frauen noch oft daran erinnern, wie sie immer wieder irritierte Blicke über die höchste Chefin des Hauptjugendamtes gewechselt hatten. In einem Brief aus dem Januar 1964 schrieb Astrid Lindgren:

„Nie werde ich Deine Miene vergessen – wir kannten einander kaum, aber ich erinnere mich, dass gleichsam Ströme unausgesprochener Kommentare zwischen uns flossen.“

Am Abend fuhr Louise Hartung mit Astrid Lindgren auf deren Wunsch nach Ostberlin. Es wurde eine bewegende Autofahrt durch die zerstörte Stadt, auf die beide in ihrem elf Jahre währenden Briefwechsel immer wieder zurückkamen. Mit der untergehenden Sonne im Rückspiegel hatten sie die schwer bewachte Grenze zwischen West- und Ostberlin passiert und immer wieder in den zerbombten Vierteln im Ostsektor angehalten, wo eine zunehmend unglückliche Louise Hartung dem Gast aus Schweden all die Orte zeigte, wo sie als junge, talentierte Sängerin Konzerte gegeben und Grammophonplatten aufgenommen, Fotografieren gelernt und im Berlin der 1920er Jahre ein freies Künstlerleben gelebt hatte. Nach ihrer Rückkehr schrieb Astrid Lindgren an ihre Eltern und versuchte die Eindrücke der Fahrt durch die traurigen Ruinen von Berlin wiederzugeben: „Es war so ziemlich das Unheimlichste, was ich je gesehen habe. Ich sah die Stelle, wo Hitlers Bunker lag und wo sich heute nichts als ein Ruinenhaufen befindet, überall waren die Straßen von Ruinen gesäumt, Ruinen und Ruinen, es war wie auf einem anderen Planeten. An den wenigen unbeschädigten Häusern hatten die Russen riesengroße rote Fahnen und alberne Malereien angebracht. Die arme Louise Hartung ging umher und weinte, dies war einmal der vornehmste Teil Berlins gewesen, und sie erkannte ihre eigene Stadt nicht wieder, sondern musste die Straßenschilder lesen, um herauszufinden, wo wir waren.“[4]

Die Autofahrt durch Straßen und zu Plätzen, wo Louise Hartung als junge Frau gelebt hatte und wo sowjetische Truppen und Panzer am 17. Juni, nur wenige Monate vor Astrid Lindgrens Besuch, den ersten Volksaufstand der DDR blutig niedergeschlagen hatten, war der Beginn einer langen und tiefen Freundschaft. Astrid Lindgrens Tochter Karin war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und erinnert sich immer noch daran, welchen Eindruck die Begegnung mit Louise Hartung und der Stadt Berlin auf ihre Mutter machte: „Ich kann mich erinnern, dass Astrid 1953 nach Hause kam und von dieser deutschen Frau fasziniert war, die den Krieg aus nächster Nähe erlebt und sie auf heimliche Ausflüge nach Ostberlin mitgenommen hatte. Sie erzählte von der sozialen Situation der Kinder nach dem Krieg in Deutschland und von den ›Halbstarken‹, das waren die kriminellen Jugendlichen, die laut Louise zugesehen hatten, wie man ihre Mütter vergewaltigte.“[5]

Die Autofahrt durch Straßen und zu Plätzen, wo Louise Hartung als junge Frau gelebt hatte und wo sowjetische Truppen und Panzer am 17. Juni, nur wenige Monate vor Astrid Lindgrens Besuch, den ersten Volksaufstand der DDR blutig niedergeschlagen hatten, war der Beginn einer langen und tiefen Freundschaft. Astrid Lindgrens Tochter Karin war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und erinnert sich immer noch daran, welchen Eindruck die Begegnung mit Louise Hartung und der Stadt Berlin auf ihre Mutter machte: „Ich kann mich erinnern, dass Astrid 1953 nach Hause kam und von dieser deutschen Frau fasziniert war, die den Krieg aus nächster Nähe erlebt und sie auf heimliche Ausflüge nach Ostberlin mitgenommen hatte. Sie erzählte von der sozialen Situation der Kinder nach dem Krieg in Deutschland und von den ›Halbstarken‹, das waren die kriminellen Jugendlichen, die laut Louise zugesehen hatten, wie man ihre Mütter vergewaltigte.“[5]

Der Briefwechsel zwischen Astrid Lindgren und Louise Hartung ist nicht allein das faszinierende, mehrschichtige Doppelporträt zweier vielbeschäftigter, engagierter, intellektueller moderner Frauen, das Einblick in ihr Leben, ihre Gedanken, Gefühle und Träume in den Jahren 1953 bis 1965 gibt. Er vermittelt auch einen Eindruck von einer turbulenten Nachkriegszeit, in der das Leben im neutralen Schweden in grellem Kontrast zum Leben in einem zerstörten und gespaltenen Berlin stand.

Als Louise Hartung im Februar 1965 starb, hinterließ sie einen kleinen Pappkarton, angefüllt mit den Briefen Astrid Lindgrens. Auf den Karton, der bis heute erhalten ist, hatte sie geschrieben: „Nach meinem Tod ungeöffnet senden an: Frau Astrid Lindgren, Dalagatan 46, Stockholm, Schweden“. Diesen Auftrag erfüllte Louise Hartungs langjährige, treue Freundin Gertraud Lemke.

In der Dalagatan lagen die Briefe viele Jahre auf dem Dachboden, Seite an Seite mit denen Louise Hartungs. Die insgesamt 256 von Astrid Lindgren verfassten Briefe verblieben im Familienbesitz, während 315 Briefe von Louise Hartung an die Königliche Bibliothek in Stockholm übergeben wurden, wo sie heute Teil des Astrid-Lindgren-Archivs sind. Im Herbst 2015 tauchten in einem Schrank in der Dalagatan weitere 49 Briefe von Louise Hartung auf, was die Gesamtanzahl der Briefe, Postkarten und Telegramme in dieser Korrespondenz auf 620 anwachsen lässt.

Nach bestem Wissen haben wir versucht, der inneren Entwicklung dieser Korrespondenz möglichst treu zu bleiben: dem Ton und Temperament der beiden Briefschreiberinnen und den vielen Themen, die in dem elf Jahre währenden Gespräch auf Papier zur Diskussion standen. Brief um Brief, der uns – in Anlehnung an Astrid Lindgrens Worte im Jahr 1964 – heute erzählt: »Ich habe auch gelebt!«

Dieser Beitrag ist eine gekürzte Version des Vorworts aus Ich habe auch gelebt! Briefe einer Freundschaft, herausgegeben von Jens Andersen und Jette Glargaard. Lesen Sie den ersten Teil des Textes hier.

[1] Brief von Louise Hartung, 19. 7. 1954.

[2] International Board on Books for Young People.

[3] Astrid Lindgren in »Svensk Bokhandel«, November/Dezember 1953, zitiert nach: Jens Andersen, »Astrid Lindgren. Ihr Leben«, München 2015, S. 265.

[4] Jens Andersen, »Astrid Lindgren. Ihr Leben«, München 2015, S. 66.

[5] Jens Andersen, »Astrid Lindgren. Ihr Leben«, S. 267.

Das Buch

Astrid Lindgren stand 1953 am Beginn einer beispiellosen Weltkarriere. Bei einem Berlinbesuch lernte sie die Deutsche Louise Hartung kennen, etwa ein Jahr nachdem Lindgren sehr plötzlich ihren Mann verloren hatte. Aus der Begegnung entstand eine ganz besondere Freundschaft. Wie wenig andere verstand Hartung die „kleine Melancholie“, die Lindgren an manchen Tagen überkam. Über elf Jahre hinweg teilten die beiden außergewöhnlichen Frauen Freude und Trauer und standen einander in über 600 Briefen bei, die sich wie ein Roman lesen. In den Briefen der Freundinnen, die die Weltschriftstellerin Astrid Lindgren von einer ganz neuen Seite zeigen, entsteht ein sehr persönliches Bild vom Leben in Deutschland und Schweden in einer Zeit des Wiederaufbaus und gesellschaftlichen Umbruchs. Berührend, klug, traurig und lustig zugleich: das Porträt einer engen Freundschaft, die alle Grenzen überwindet.

Astrid Lindgren stand 1953 am Beginn einer beispiellosen Weltkarriere. Bei einem Berlinbesuch lernte sie die Deutsche Louise Hartung kennen, etwa ein Jahr nachdem Lindgren sehr plötzlich ihren Mann verloren hatte. Aus der Begegnung entstand eine ganz besondere Freundschaft. Wie wenig andere verstand Hartung die „kleine Melancholie“, die Lindgren an manchen Tagen überkam. Über elf Jahre hinweg teilten die beiden außergewöhnlichen Frauen Freude und Trauer und standen einander in über 600 Briefen bei, die sich wie ein Roman lesen. In den Briefen der Freundinnen, die die Weltschriftstellerin Astrid Lindgren von einer ganz neuen Seite zeigen, entsteht ein sehr persönliches Bild vom Leben in Deutschland und Schweden in einer Zeit des Wiederaufbaus und gesellschaftlichen Umbruchs. Berührend, klug, traurig und lustig zugleich: das Porträt einer engen Freundschaft, die alle Grenzen überwindet.

Link

Ich habe auch gelebt auf den Seiten der Ullstein Buchverlage