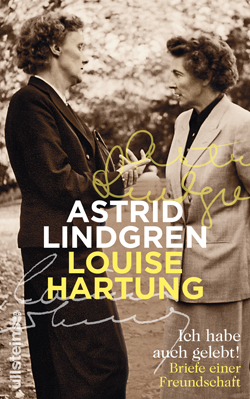

Als Astrid Lindgren bei einem Berlinbesuch 1953 zum ersten Mal auf Louise Hartung traf, markierte das den Beginn einer tiefen Freundschaft, deren Kommunikation in den ersten Jahren vor allem in einem Briefwechsel stattfand. Über 600 Dokumente geben einen Einblick, nicht nur in das Leben Lindgrens, sondern auch in das der Sängerin und Künstlerin Louise Hartung und in die deutsche wie schwedische Nachkriegszeit. Jens Andersen und Jette Glargaard über die enge Beziehung zweier besonderer Frauen.

von Jens Andersen und Jette Glargaard

Astrid Lindgren und Louise Hartung bei ihrer ersten Begegnung in Berlin, 1953.

Astrid Lindgren und Louise Hartung bei ihrer ersten Begegnung in Berlin, 1953.

Dieses Buch handelt von zwei Frauen, die sich im Europa der Nachkriegszeit kennenlernten, Freundinnen wurden und elf Jahre lang über mehr als 600 Briefe hinweg ein Gespräch führten. Sie sprachen tatsächlich auf dem Papier miteinander, Monat für Monat, in manchen Phasen Woche für Woche und mit der Zeit auch am Telefon und auf gemeinsamen Reisen.

Ihre Briefe zu lesen – Louise Hartungs deutsche und Astrid Lindgrens schwedische – ist so, als säße man in den 1950er Jahren in einem mitteleuropäischen Café und lauschte am Nebentisch zwei lebendigen, wissbegierigen Stimmen; mal eifrig erhoben, mal nachdenklich und gedämpft. Ein Brief der einen kreiste selten nur um diese selbst, sondern bezog die Existenz und Gedankenwelt der anderen stets mit ein. Ihre Fragen und Antworten betrafen Alltag, Arbeitsleben, Träume, den Zweck der Literatur, die Kunst der Freundschaft und nicht zuletzt die Grenzen der Liebe. So schrieb Louise Hartung im Januar 1957 an Astrid Lindgren: „Du wunderst Dich und kannst das Rätsel nicht begreifen noch lösen, warum so viele Menschen Dich lieben. Und ich wundere mich und kann das Rätsel nicht begreifen, wie Du ausgerechnet einen so wundervollen Menschen wie mich nicht lieben kannst! Einig sind wir uns nur im Wundern …“

Astrid Lindgren war nicht nur eine überaus fleißige Autorin, sondern auch eine engagierte Briefschreiberin, die ihr ganzes Leben lang mit Familie, Freunden, Kollegen und beruflichen Kontakten in schriftlichem Austausch stand. Für einen einsamkeitsuchenden Menschen wie sie bot die Briefform die Möglichkeit, sich anderen Menschen eng verbunden zu fühlen – aus der Distanz. Auch während ihrer Bürotätigkeit beim Verlag Rabén & Sjögren waren die Briefe ein wichtiges Kommunikationsmittel; als leitende Lektorin im Kinderbuchbereich schrieb Lindgren in den Jahren 1946 bis 1970 an Autoren in Schweden und Verlage in der ganzen Welt.

Astrid Lindgren war nicht nur eine überaus fleißige Autorin, sondern auch eine engagierte Briefschreiberin, die ihr ganzes Leben lang mit Familie, Freunden, Kollegen und beruflichen Kontakten in schriftlichem Austausch stand. Für einen einsamkeitsuchenden Menschen wie sie bot die Briefform die Möglichkeit, sich anderen Menschen eng verbunden zu fühlen – aus der Distanz. Auch während ihrer Bürotätigkeit beim Verlag Rabén & Sjögren waren die Briefe ein wichtiges Kommunikationsmittel; als leitende Lektorin im Kinderbuchbereich schrieb Lindgren in den Jahren 1946 bis 1970 an Autoren in Schweden und Verlage in der ganzen Welt.

Als in den 1950er Jahren das internationale Interesse an der Schriftstellerpersönlichkeit Astrid Lindgren wuchs, entwickelte sie jedoch ein zunehmend gespaltenes, zeitweise sogar beschwertes Verhältnis zum Briefeschreiben. Die 75.000 »Fanbriefe« im umfassenden Autorenarchiv der Königlichen Bibliothek in Stockholm sprechen für sich – erst recht, wenn man bedenkt, dass Lindgren es sich zum Vorsatz gemacht hatte, allen Kindern und Erwachsenen, die ihr schrieben, zu antworten.

Interessanterweise war es Louise Hartung, die Lindgrens Interesse für die menschlichen Lebensgeschichten weckte, die sich in Korrespondenzen und Tagebüchern verbergen, bald nachdem sich die beiden Frauen 1953 kennengelernt hatten. In ihren Briefen diskutierten sie häufig über Klassiker und Gegenwartsliteratur und tauschten Lektüre- und Musiktipps aus. Angeführt von der belesenen Louise Hartung, die sich im Brief einmal „Schwester Goethe“ nannte, wurde die elfjährige Freundschaft auch zu einer Bildungsreise durch die deutsche Literatur-, Musik- und Geistesgeschichte. Im Jahr 1964 schreibt eine überwältigte Astrid Lindgren: „Wenn man beschließt, nur mit Bruder Goethe und Bruder Beethoven zu verkehren, wird die eigene Seele wohl so überirdisch, dass es sich kaum mehr beschreiben lässt.“

Louise Hartung stimmte mit ihr darin überein, dass Tagebücher und Briefwechsel das Leben häufig origineller darstellten als ein Roman – „weil sich das wirkliche Leben nicht so um den Anschein der Wahrscheinlichkeit kümmern muss“[1] – und mitunter eine „reine entwicklungspsychologische Historie“[2] darböten.

Louise Hartung stimmte mit ihr darin überein, dass Tagebücher und Briefwechsel das Leben häufig origineller darstellten als ein Roman – „weil sich das wirkliche Leben nicht so um den Anschein der Wahrscheinlichkeit kümmern muss“[1] – und mitunter eine „reine entwicklungspsychologische Historie“[2] darböten.

Im Jahr 1964 verfasste Astrid Lindgren, die Kinderbuchautorin, die eigentlich für „das Kind in sich selbst“ schrieb, plötzlich einen längeren Essay für erwachsene Leser über ein deutsches Buch, das Louise Hartung ihr im Jahr zuvor geschickt hatte. Sein Titel war für die beiden Frauen wie ein Spiegel, in dem sie sich selbst wie auch einander erkannten: „Ich war wohl klug, daß ich dich fand.“[3]

Es war der 200 Jahre alte Briefwechsel zwischen Luise Justine Mejer und Heinrich Christian Boie, deren Liebesbeziehung ein ebenso plötzliches und trauriges Ende nahm wie die Freundschaft zwischen Astrid Lindgren und Louise Hartung im Jahre 1965. Das ahnten die beiden Frauen im Frühjahr 1964 jedoch noch nicht, als Lindgren ihrer Begeisterung über diesen Briefwechsel aus der Zeit der Romantik freien Lauf ließ: „Manchmal bin ich richtig traurig darüber, dass so viele Menschen, unendlich viele, auf unserer Erde lebten und starben, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, rein gar nichts, was uns, die wir jetzt leben, verkünden würde: Ich habe auch gelebt!“[4]

Ein solcher Mensch, der auch gelebt hatte, abgesehen von den Briefen an Astrid Lindgren aber keine sichtbaren Spuren hinterließ, nie eine Familie gründete, eine tiefe Abneigung dagegen hatte, fotografiert zu werden, und die Freunde regelmäßig daran erinnerte, Aufnahmen von sich zurückzuschicken und Briefe zu verbrennen, war Louise Franziska Hartung.

Sie kommt am 6. Januar 1905 in Münster unter dramatischen Umständen zur Welt; ihre Mutter stirbt bei der Geburt. Der Vater und die sieben älteren Geschwister nehmen sich ihrer an, so gut sie können.

In den 1920er Jahren schult sie ihre schöne Gesangsstimme zunächst durch eine Ausbildung in der klassischen italienischen Oper, anschließend mit modernem Kabarett und Liedern der deutschen Romantik sowie bei Studienaufenthalten in Paris, Mailand und Berlin, unter anderem als Elevin von Sara Cahier, bekannt als Madame Charles Cahier, einer der großen Operndiven der damaligen Zeit.

1925/26 zieht die junge Louise Hartung nach Berlin und lernt in diesem Schmelztiegel für Künstler aus ganz Europa bald eine Reihe führender Intellektueller und Künstler kennen. Die schwedische Malerin, Kunstsammlerin, Kuratorin und Journalistin Nell Walden macht Louise Hartung nicht nur mit ihrem idyllischen Gärtchen mit „Schwedenhütte“ am Glienicker See vertraut, das sie später übernehmen wird, sondern auch mit dem avantgardistischen Geist der Künstlervereinigung „Der Sturm“ und ihrer gleichnamigen Zeitschrift. Einer Gruppe, an deren – organisatorischer – Spitze Nell Walden und ihr vormaliger Mann Herwarth Walden standen und der Maler wie Kandinsky, Kokoschka, Chagall, Franz Marc und Paul Klee angehörten.

In dieser Zeit steht Louise Hartung auch in Verbindung mit Autoren, Musikern und Bühnenkünstlern wie Bertolt Brecht, Kurt Weill und Lotte Lenja und wirkt im Jahr 1928 an der ersten Inszenierung von Brechts und Weills „Dreigroschenoper“ mit, in der Lotte Lenja als Seeräuber-Jenny glänzt. Louise Hartung nimmt mehrere Grammophonplatten auf und hat Engagements im Ausland, unter anderem 1933 am Savoy Theatre in London.

Als sie nach Deutschland zurückkehrt, hat sich vieles verändert, und progressive Künstler können kein freies Leben mehr führen; vielmehr müssen sie um ihr Leben fürchten. Wie viele andere ihrer Kollegen und Freunde ist auch Louise Hartung von der rigiden Kulturpolitik des Hitler-Regimes betroffen, sie wird aus der Berliner Theaterkammer ausgeschlossen und hat mehrere Jahre lang Auftrittsverbot.

Als sie nach Deutschland zurückkehrt, hat sich vieles verändert, und progressive Künstler können kein freies Leben mehr führen; vielmehr müssen sie um ihr Leben fürchten. Wie viele andere ihrer Kollegen und Freunde ist auch Louise Hartung von der rigiden Kulturpolitik des Hitler-Regimes betroffen, sie wird aus der Berliner Theaterkammer ausgeschlossen und hat mehrere Jahre lang Auftrittsverbot.

Während des Krieges zwingt man Louise Hartung gemeinsam mit anderen Kollegen, darunter auch ihre Freundin Maria Schreker, an Wehrmachtkonzerten an der Front in der Sowjetunion und Frankreich teilzunehmen und für verwundete Soldaten zu singen.

Wieder in Berlin angekommen, versucht sie, die letzten Reste ihrer künstlerischen Karriere zusammenzuhalten, und tritt unter anderem gemeinsam mit der Pianistin Hertha Klust bei Liederabenden auf. Gleichzeitig leistet Louise Hartung aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus und versteckt in ihrem kleinen Haus in Potsdam jüdische Freunde. Im Sommer 1945 ist auch sie, wie so viele Frauen im besiegten und ausgebombten Berlin, sexuellen Übergriffen durch Angehörige der Roten Armee ausgesetzt. Es fiel Louise Hartung schwer, Astrid Lindgren in Briefen aus diesem Kapitel ihres Leben zu erzählen, eher noch sprach sie davon, wenn die beiden Frauen sich trafen oder gemeinsam auf Reisen waren.

Nach dem Krieg ist Louise Hartung zunächst arbeitslos, 1947 wird sie dann im Magistrat von Groß-Berlin angestellt, tritt nun als Lokalpolitikerin in Erscheinung und gewinnt als SPD-Abgeordnete ihren Wahlkreis Wilmersdorf, wo sie für den Rest ihres Lebens ihren festen Wohnsitz hat.

Dieser Beitrag ist eine gekürzte Version des Vorworts aus Ich habe auch gelebt! Briefe einer Freundschaft, herausgegeben von Jens Andersen und Jette Glargaard. Lesen Sie den zweiten Teil am Donnerstag auf resonanzboden.com.

[1] Brief von Louise Hartung, Mitte Februar 1963.

[2] Brief von Louise Hartung, Anfang März 1963.

[3] Ilse Schreiber (Hrsg.), »Ich war wohl klug, daß ich dich fand. Heinrich Christian Boies Briefwechsel mit Luise Mejer 1777–85« München 1963.

[4] Astrid Lindgren: »Liv kan vara så olika« (»Leben können so unterschiedlich sein«, 1986)

Das Buch

Astrid Lindgren stand 1953 am Beginn einer beispiellosen Weltkarriere. Bei einem Berlinbesuch lernte sie die Deutsche Louise Hartung kennen, etwa ein Jahr nachdem Lindgren sehr plötzlich ihren Mann verloren hatte. Aus der Begegnung entstand eine ganz besondere Freundschaft. Wie wenig andere verstand Hartung die „kleine Melancholie“, die Lindgren an manchen Tagen überkam. Über elf Jahre hinweg teilten die beiden außergewöhnlichen Frauen Freude und Trauer und standen einander in über 600 Briefen bei, die sich wie ein Roman lesen. In den Briefen der Freundinnen, die die Weltschriftstellerin Astrid Lindgren von einer ganz neuen Seite zeigen, entsteht ein sehr persönliches Bild vom Leben in Deutschland und Schweden in einer Zeit des Wiederaufbaus und gesellschaftlichen Umbruchs. Berührend, klug, traurig und lustig zugleich: das Porträt einer engen Freundschaft, die alle Grenzen überwindet.

Astrid Lindgren stand 1953 am Beginn einer beispiellosen Weltkarriere. Bei einem Berlinbesuch lernte sie die Deutsche Louise Hartung kennen, etwa ein Jahr nachdem Lindgren sehr plötzlich ihren Mann verloren hatte. Aus der Begegnung entstand eine ganz besondere Freundschaft. Wie wenig andere verstand Hartung die „kleine Melancholie“, die Lindgren an manchen Tagen überkam. Über elf Jahre hinweg teilten die beiden außergewöhnlichen Frauen Freude und Trauer und standen einander in über 600 Briefen bei, die sich wie ein Roman lesen. In den Briefen der Freundinnen, die die Weltschriftstellerin Astrid Lindgren von einer ganz neuen Seite zeigen, entsteht ein sehr persönliches Bild vom Leben in Deutschland und Schweden in einer Zeit des Wiederaufbaus und gesellschaftlichen Umbruchs. Berührend, klug, traurig und lustig zugleich: das Porträt einer engen Freundschaft, die alle Grenzen überwindet.

Link

Ich habe auch gelebt auf den Seiten der Ullstein Buchverlage