Heute findet in London die Internationale Afghanistan-Konferenz mit Delegationen aus über 70 Ländern statt. Dabei soll es unter anderem um die Unterstützung des zivilen Aufbaus im Land gehen. Zu diesem Anlass erzählt die Leitende Lektorin des Econ-Verlags, Silvie Horch, von den Autoren und Projekten, die ihr Afghanistan und die Bundeswehr näher gebracht haben.

von Silvie Horch

Kargha-Stausee in Kabul, mit geplantem Altersruhesitz von Soraya Alekozei (© Soraya Alekozei)

Afghanistan wirklich kennengelernt habe ich an einem Donnerstag im September 2013 im beschaulichen Bonn. Dabei hatte ich zu diesem Zeitpunkt bereits vier Bücher deutscher Bundeswehr-Soldaten, die in Afghanistan eingesetzt waren, als Lektorin betreut und war so zur „Afghanistan- und Militärexpertin“ des Hauses avanciert, obwohl ich zuvor bloß Zivildienstverweigerer und Pazifisten kannte.

Seit Achim Wohlgethan als erster Soldat von seinem ISAF-Einsatz berichtete, musste ich beim Kürzel MAD nicht mehr an das gleichnamige Satiremagazin denken, sondern an den Militärischen Abschirmdienst. Der Fallschirmjäger klärte 2008, im siebten ISAF-Jahr, die Leser erstmals über Ausrüstungs- und Sicherheitsmängel sowie illegale Operationen fernab des Mandatsgebiets auf.

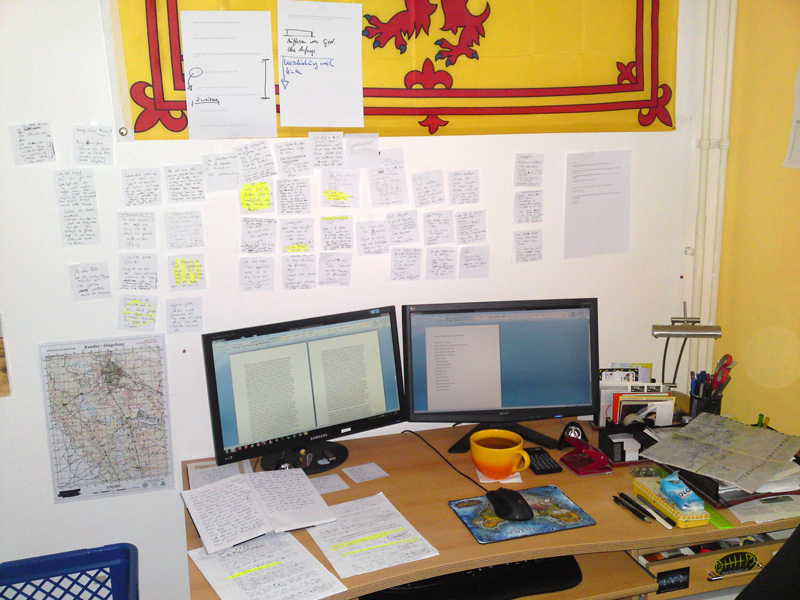

Achim hat mir eine Menge beigebracht. Zum Beispiel, dass man in der Bundeswehr keine Kollegen hat, sondern Kameraden. Dass es in Stress-Situationen hilft, sich zu fragen: „Sind Menschenleben gefährdet?“ – vor allem bei Schreibtischjobs hilft das ungemein. Und dass Soldaten beileibe keine dämlichen schießwütigen Befehlsempfänger sind, sondern „Staatsbürger in Uniform“. Nie zuvor hatte ein Buchprojekt derart meinen Horizont erweitert – und auch Spaß gemacht. Ich besuchte Achim und seinen Ko-Autor in deren „OPZ“ (Operationszentrale) in Hamburg, wo die Rohfassung des Buches entstand. Die extra angemietete Wohnung hing voller ISAF-Karten, Tagespläne, Briefings, Notizen – als wollten die beiden in eine Schlacht ziehen. Achim war ein talentierter Erzähler, der seine Erinnerungen wie Abenteuergeschichten auf Kassetten sprach. Der Ko-Autor tippte ab, bevor ich das Ganze in enger Zusammenarbeit mit Achim in Buchform brachte. Ich war also die Arbeit mit Soldaten gewohnt und neugierig, was mich in Bonn-Bad Godesberg und bei meinem vielleicht fünften Afghanistan-Buch erwarten würde.

Soraya und Wali Alekozei mit ihrer Ghostwriterin (l.) und Lektorin (r.) (© Sebastian Wilke)

In der Tasche hatte ich einen Artikel aus dem Bundeswehr-Magazin Y, den mir mein Autor Johannes Clair (Afghanistan-Buch Nummer vier) weitergeleitet hatte mit dem Kommentar „guck mal, könnte Dich interessieren“. Der Text über das Schicksal der deutsch-afghanischen Soldatin Soraya Alekozei hatte mich sehr berührt. Die Bundeswehr-Dolmetscherin war im Mai 2011 bei einem Anschlag in Taloqan so schwer verletzt worden, dass die Ärzte sie in über dreißig Operationen wieder herstellen mussten und von einem „unexpected survivor“ sprachen. Entsprechend nervös war ich. Wie würde es ihr gehen und wäre es angesichts der körperlichen und seelischen Wunden überhaupt denkbar, dass sie ein Buch über ihre Erfahrungen schreiben könne?

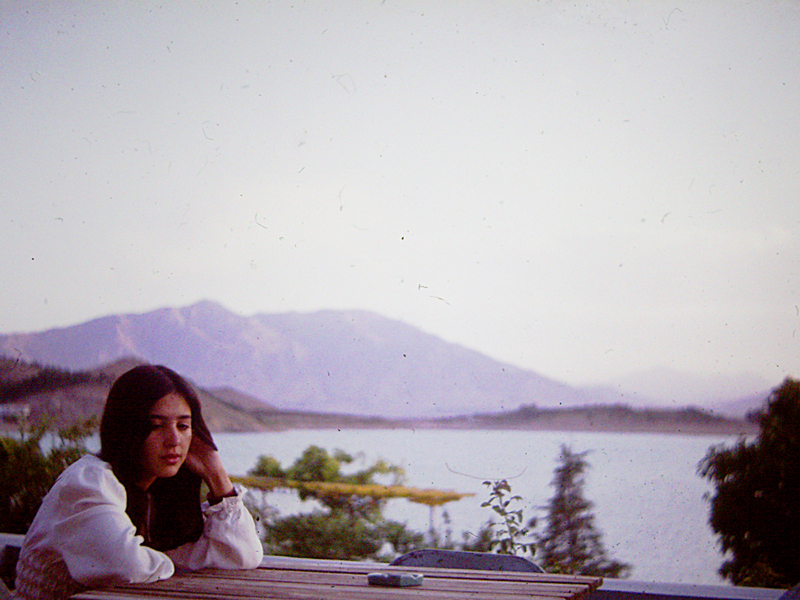

Als sich die Tür öffnete, stand eine kleine, gepflegte, freundlich lächelnde Frau vor mir. Sie trug ein bunt gewebtes Tuch über den Schultern und wirkte körperlich weniger versehrt, als ich befürchtet hatte. Soraya und ihr Mann Wali baten mich und die Y-Redakteurin, die mich begleitete, hinein und empfingen uns wie Freunde der Familie. Sie führten uns ins Wohnzimmer an eine reich gedeckte Tafel, von der zwölf Personen hätten satt werden können. Der Tisch bog sich unter Lammfleisch, marinierten Spießen, köstlichen afghanischen Reis- und Gemüsegerichten. Ich blieb ein paar Stunden, hörte zu und sah mir Fotos im Familienalbum an. Ich erfuhr, dass Soraya 1955 in eine weltoffene Kabuler Familie hineingeboren worden war. Ihr Vater war in den 1920ern Beamter im Bildungsministerium und der Hofchronist des modernen Königs und Reformers Amanullah Khan gewesen. Die starke und emanzipierte Königin Soraya hatte ihn so beeindruckt, dass er seine erste Tochter nach ihr benannte und ihre Karriere als Radio- und Fernseh-Moderatorin förderte. Soraya Alekozei sollte der Königin in Stärke nicht nachstehen, denn sonst hätte sie die Flucht vor den Russen, den schwierigen Neubeginn als Migrantin in Deutschland und den mörderischen Anschlag der Taliban nicht überlebt.

Die 18-Jährige Soraya Alekozei (1973) am Kargha-Stausee in Kabul (© Soraya Alekozei)

Als ich gegen Abend nach Berlin aufbrach, wusste ich: Das wird mein Afghanistan-Buch Nummer fünf. Soraya brannte darauf, ihrem Vater nachzufolgen. Sie wollte, auch gegen die Dämonen der Vergangenheit, ihre Geschichte erzählen und ein differenziertes Bild von Afghanistan zeichnen. Mit dem bevorstehenden Abzug der Bundeswehr, so befürchtete sie, werde ihr Land wieder in Vergessenheit geraten. Auch dagegen wollte sie mit ihrem Buch anschreiben. Und sie wusste, dass sie mit der Y-Redakteurin Colla Schmitz eine einfühlsame und sie stützende Ghostwriterin an der Seite hätte. Mir war klar: Dieses Buch wird die Leser bewegen, weil Soraya Alekozeis Leben und Schicksal so reich ist, dass Khaled Hosseini für einen Roman daraus schöpfen könnte. Seit 2007 hatte ich mich mit Afghanistan und dem Krieg am Hindukusch beschäftigt – aber eine so facettenreiche Sicht, eine afghanische, weibliche und humanitär geprägte Stimme in der „neuen Soldaten-Literatur“ gab es noch nicht.

Während die Übersetzerin Soraya Alekozei lediglich ihre Stimme als Waffe benutzt hatte, durchlebte Johannes Clair mehrere Gefechte ‒ darunter die viertägige „Operation Halmazag“, die erste deutsche Offensive nach dem Zweiten Weltkrieg. Der junge Fallschirmjäger war mir Ende 2010 in einem Tagesspiegel-Artikel aufgefallen, in dem über die neue aktive Haltung der Bundeswehr am Hindukusch berichtet wurde. Ich war angefixt und sprach ihn an. Als ich Johannes einige Wochen später das erste Mal in einem Café traf, zeigte sich, wie präsent das Erlebte noch für ihn war. Er berichtete, wie er mit seinem Team in einen Hinterhalt, die sogenannte „Killbox“, geraten war, schob zur Untermalung Gläser, Bierdeckel, Aschenbecher in Position, kramte schließlich Papier hervor und skizzierte die erlebte Szene. Ich konnte damit nicht allzu viel anfangen. Taktik, Ausweichbewegungen, Schlussfolgerungen ‒ das war mir alles fremd und sehr weit weg. Wie hätte ich damals wissen können, dass er ein verkappter Schriftsteller war, der von seinen existenziellen Erfahrungen mit großer erzählerischer Kraft und ganz eigener Stimme berichten würde?

Hier schrieb Johannes Clair sein Buch „Vier Tage im November“ (© Johannes Clair)

Das zeigte sich Monate später, als ich drei Kapitel in den Händen hielt. „Wow, da will einer was“, dachte ich schon nach einer halben Seite. Fasziniert folgte ich Johannes, wie er als Wache stundenlang bewegungslos auf einem Wall liegt und dies mit unglaublicher Präzision und Rundumwahrnehmung beschreibt. Und als ich die Killbox-Szene las, fühlte ich seine Todesangst. Ich war beeindruckt von seinem dramaturgischem Geschick, seiner Beobachtungsgabe, seinem Formwillen und seinem Talent für Dialoge. Er war kaum zu bremsen, am Ende mussten wir 150 Seiten streichen – und dabei endet das Buch mitten im Einsatz nach eben jenen titelgebenden „Vier Tage(n) im November“, die das Leben nicht nur des Stabsgefreiten Johannes Clair für immer verändert haben. In seinem Buch treffen sich das Private und das Politische, hat das Sachbuch mit der Belletristik ein Stell-dich-ein. Denn die wahren Geschichten sind oft die spannendsten und berührendsten.

Mit dem Abzug der Bundeswehr vom Hindukusch mag die politische Berichterstattung versiegen. Doch die Bücher werden bleiben.

→ mehr zu den genannten Afghanistan-Büchern

Soraya Alekozei: „Sie konnten mich nicht töten“

Johannes Clair: „Vier Tage im November“

Achim Wohlgethan: „Endstation Kabul“