Jura-Studium in Yale, eine Karriere als Investor – auf den ersten Blick ist der 33-jährige J. D. Vance ein klassisches Mitglied der amerikanischen Oberschicht. Aber dort, wo er herkommt, ist ein Leben, wie er es heute führt, unvorstellbar. Wie er seinen Weg aus der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abwärtsspirale seiner Heimat nach ganz oben geschafft hat, und was uns das über Chancengleichheit im heutigen Amerika sagt, beschreibt der „Hillbilly“ in seiner Elegie, die in den USA als das politische Buch des Jahres 2016 gefeiert wurde. Ein Auszug.

Von J. D. Vance

Ich heiße J. D. Vance, ich habe eine gute Stelle, bin glücklich verheiratet, besitze ein schönes, gemütliches Zuhause und zwei quirlige Hunde. Ich habe die „Hillbilly Elegie“ nicht geschrieben, weil ich etwas Außerordentliches erreicht habe. Ich habe ein Buch geschrieben, weil ich etwas ziemlich Gewöhnliches erreicht habe – was den meisten Kindern, die so aufwachsen wie ich, eigentlich nie passiert. Ich bin nämlich in Armut aufgewachsen, im Rust Belt, in einer Stadt in Ohio, die einmal ein Stahlstandort war und von Stellenstreichungen und zunehmender Hoffnungslosigkeit geprägt ist, seit ich denken kann. Ich habe, gelinde gesagt, ein komplexes Verhältnis zu meinen Eltern, deren eine Hälfte beinahe ein ganzes Leben mit Drogenabhängigkeit gerungen hat. Ich wurde von meinen Großeltern aufgezogen, die beide keinen Schulabschluss hatten. In der ganzen, selbst der entfernteren Verwandtschaft gab es kaum jemanden, der studiert hatte. Die Statistik zeigt, dass Kinder, wie ich eines war, einer trostlosen Zukunft entgegensehen; dass sie nur mit Glück einem Leben als Sozialfall entgehen. Und wenn sie kein Glück haben, sterben sie an einer Überdosis Heroin, wie es Dutzenden in meiner kleinen Heimatstadt allein im letzten Jahr widerfahren ist.

Was hilft Talent, wenn es verschwendet wird

Ich war eines dieser Kinder mit einer trostlosen Zukunft. Ich hätte die High School beinahe nicht geschafft. Ich hätte mich fast der tiefsitzenden Wut und Verbitterung ergeben, die alle in meinem Umfeld erfasst hatte. Heute sehen mich die Leute an, sie sehen meine Arbeit und das Diplom einer Eliteuniversität, und sie gehen davon aus, dass ich eine Art Genie bin und nur ein wahrlich außerordentlicher Mensch es so weit hätte bringen können wie ich. Ich halte diese Theorie – bei allem Respekt für diese Leute – für ganz großen Blödsinn. Welche Talente ich auch haben mag, ich hätte sie beinahe verschwendet, wenn mich nicht einige liebevolle Menschen gerettet hätten.

Das ist meine wahre Lebensgeschichte, und das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Die Leute sollen wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich fast schon selbst aufgegeben hat, und warum es tatsächlich so weit kommen kann. Die Leute sollen verstehen, was im Leben der Armen vor sich geht, welche psychologische Wirkung diese geistige und materielle Armut auf ihre Kinder hat. Die Leute sollen den amerikanischen Traum so kennenlernen, wie meine Familie und ich ihn kennengelernt haben. Die Leute sollen wissen, wie sich sozialer Aufstieg wirklich anfühlt. Und sie sollen verstehen, was ich selbst erst vor kurzem verstanden habe: dass diejenigen unter uns, die das Glück hatten, den amerikanischen Traum zu leben, noch immer von den Gespenstern eines Lebens verfolgt werden, das wir längst hinter uns gelassen haben.

Im Hintergrund meiner Geschichte lauert etwas, das mit ethnischer Herkunft zu tun hat. In unserer von Rassenbewusstsein geprägten Gesellschaft reicht das Vokabular oftmals nicht weiter als bis zur Hautfarbe: „Schwarze“, „Asiaten“, „Weiße“ (und ihre Privilegien). Manchmal sind diese groben Kategorien nützlich, aber wenn man meine Geschichte verstehen will, muss man mehr ins Detail gehen. Ich bin zwar weiß, aber ich identifiziere mich nicht mit den WASPs – den weißen angelsächsischen Protestanten des Nordostens. Ich identifiziere mich eher mit den Millionen von weißen Arbeitern ulster-schottischer Herkunft, für die ein Studium nie in Frage kam. Für diese Menschen ist Armut Familientradition. Ihre Vorfahren waren Tagelöhner in der Sklavenhaltergesellschaft der Südstaaten, dann Farmpächter, dann Bergarbeiter, und schließlich arbeiteten sie als Maschinisten oder im Sägewerk. Amerikaner nennen sie Hillbillys, Rednecks oder White Trash. Ich nenne sie Nachbarn, Freunde und Verwandte.

In unserer von Rassenbewusstsein geprägten Gesellschaft reicht das Vokabular oftmals nicht weiter als bis zur Hautfarbe

Die Ulster-Schotten bilden eine der erkennbarsten Gruppen in unserer Gesellschaft. Wie ein aufmerksamer Beobachter einmal feststellte: „Wenn ich durch Amerika gereist bin, haben mich die Ulster-Schotten immer beeindruckt als die beharrlichste und konstanteste regionale Subkultur des Landes. Ihre Familienstrukturen, Religion und Politik, ihr Gesellschaftsleben, all das blieb angesichts der vollständigen Aufgabe jeglicher Tradition, die beinahe überall sonst stattgefunden hat, komplett unverändert.“ Diese ausgeprägte Akzeptanz der eigenen kulturellen Tradition geht mit vielen guten Eigenschaften einher – einer intensiven Loyalität, einer leidenschaftlichen Hingabe an Familie und Nation – und auch mit vielen schlechten. Wir mögen Außenseiter nicht besonders oder Leute, die anders sind als wir, egal, ob sich dieses Anderssein in der äußeren Erscheinung manifestiert oder im Verhalten oder – und dies ist entscheidend – in der Sprache. Um mich zu verstehen, müssen Sie wissen, dass ich im Kern ein ulster-schottischer Hillbilly bin.

Wenn die ethnische Herkunft eine Seite der Medaille ist, dann ist Geographie die andere. Als die erste Welle schottisch-irischer Einwanderer im achtzehnten Jahrhundert in der neuen Welt von Bord ging, zog es sie mit Macht in die Appalachen. Die Region ist zugegebenermaßen riesig – sie erstreckt sich im Süden bis Alabama und Georgia und im Norden bis Ohio und in den Staat New York –, aber kulturell sind die Appalachen erstaunlich einheitlich. Meine Verwandten, die aus den Bergen im Osten von Kentucky stammen, verstehen sich selbst als Hillbillys; auch der Country- Sänger Hank Williams Jr., der in Louisiana geboren wurde und in Alabama lebt, bezeichnet sich so in „A Country Boy Can Survive“, einer Hymne an die weiße Landbevölkerung.

Hank Williams Jr.: „A Country Boy Can Survive“

Es war die Wählerwanderung in Greater Appalachia von den Demokraten zu den Republikanern, die die amerikanische Politik nach Nixon umgekrempelt hat. Und es ist diese Region, wo das Schicksal der weißen Arbeiterschicht am finstersten ist. Geringe soziale Mobilität, Armut, Scheidung und Drogen haben meine Heimat zu einem Brennpunkt des Elends gemacht.

Es überrascht deshalb nicht, dass wir zu Pessimismus neigen. Was aber durchaus überrascht, ist, dass die Schicht der weißen Arbeiter den Umfragen zufolge die pessimistischste Gruppe in ganz Amerika ist. Sie sind pessimistischer als lateinamerikanische Einwanderer, von denen viele in unaussprechlicher Armut leben. Sie sind pessimistischer als schwarze Amerikaner, deren materielle Aussichten im Vergleich zu den Weißen weiterhin schlecht sind. Die Wirklichkeit rechtfertigt zwar einen gewissen Zynismus, doch die Tatsache, dass Hillbillys wie ich der Zukunft weniger abgewinnen können als viele andere Gruppen – von denen einige deutlich schlechter dran sind als wir –, deutet darauf hin, dass noch etwas anderes dahintersteckt.

Und so ist es auch. Wir sind gesellschaftlich isolierter als je zuvor, und diese Isolation geben wir an unsere Kinder weiter. Unsere Religion hat sich verändert; die Gemeinden, in denen sie gelebt wird, donnern emotionale Rhetorik, aber sie flüstern nur, wenn es um die Unterstützung geht, die die Kinder der Armen brauchen, um etwas aus ihrem Leben zu machen. Viele von uns sind zur Dauerarbeitslosigkeit verdammt, oder sie konnten sich nicht dazu durchringen, umzuziehen, um nach besseren Chancen zu suchen. Unsere Männer leiden unter einer einzigartigen Krise der Männlichkeit, in der es einige Eigenschaften, die uns unsere Kultur auferlegt, schwer machen, in einer sich verändernden Welt voranzukommen.

Kein Glück, keine Arbeit, keine Chancen?

Wenn ich die Misere meines Milieus erwähne, wird mir oft eine Erklärung dafür geliefert, die etwa folgendermaßen geht: „Natürlich haben sich die Aussichten der weißen Arbeiter verschlechtert, J. D., aber das ist wie mit dem Huhn und dem Ei: Sie heiraten weniger und lassen sich öfter scheiden, sie erfahren weniger Glück in ihrem Leben, eben weil ihre wirtschaftlichen Chancen gesunken sind. Wenn sie am Arbeitsmarkt bessere Chancen hätten, würden sich andere Aspekte ihres Lebens ebenfalls deutlich verbessern.“ Diese Meinung habe ich auch eine Zeit lang vertreten, und in meiner Jugend hielt ich krampfhaft an dem Glauben fest, dass es so sei. Es leuchtet ja auch ein. Es stresst, keine Arbeit zu haben, und es stresst noch viel mehr, nicht genug Geld zum Leben zu haben. In dem Maße, in dem das industrielle Zentrum des Mittleren Westens ausgehöhlt wurde, sind der weißen Arbeiterschicht die wirtschaftliche Grundlage und das damit einhergehende geregelte Familienleben abhanden gekommen.

Aber Erfahrung kann ein fordernder Lehrer sein, und sie hat mich gelehrt, dass die prekäre materielle Situation bestenfalls ein Teil der Erklärung ist. Vor einigen Jahren, im Sommer vor meinem Jurastudium, suchte ich nach einer Arbeitsstelle, um meinen Umzug nach New Haven, Connecticut, bezahlen zu können. Ein Freund unserer Familie lud mich ein, für ihn zu arbeiten: in einem mittelständischen Vertrieb für Bodenfliesen in der Nähe meines Wohnorts. Bodenfliesen sind außerordentlich schwer. Jede einzelne wiegt zwischen drei und sechs Pfund, und in jedem Karton sind etwa acht bis zwölf dieser Platten. Meine Hauptaufgabe bestand darin, die Kacheln auf Paletten zu packen und die Paletten für die Auslieferung vorzubereiten. Das war keine leichte Arbeit, aber ich verdiente dreizehn Dollar pro Stunde, und ich brauchte das Geld. Also nahm ich die Stelle an und machte so viele Überstunden und zusätzliche Schichten, wie ich konnte.

Der Fliesenhandel beschäftigte etwa ein Dutzend Leute. Die meisten der Angestellten arbeiteten schon viele Jahre dort. Ein Typ hatte zwei volle Arbeitsstellen, aber nicht, weil er es nötig gehabt hätte: Die zusätzliche Arbeit bei uns erlaubte es ihm, sich den Traum von einem Pilotenschein zu erfüllen. Dreizehn Dollar Stundenlohn waren gutes Geld für einen alleinstehenden Mann in unserer Stadt – eine vernünftige Wohnung kostet dort etwa fünfhundert Dollar im Monat –, und es gab im Fliesenhandel regelmäßige Lohnerhöhungen. Jeder, der dort ein paar Jahre gearbeitet hatte, verdiente noch in der Wirtschaftskrise mindestens sechzehn Dollar die Stunde, was einem Jahreseinkommen von 32 000 Dollar entsprach – weit über der Armutsgrenze selbst für eine Familie. Trotz dieser relativ guten Bedingungen gelang es den Abteilungsleitern nicht, meine Stelle im Lager mit einem festen Angestellten zu besetzen. Als ich aufhörte, arbeiteten im Lager drei Leute. Mit sechsundzwanzig war ich bei weitem der älteste.

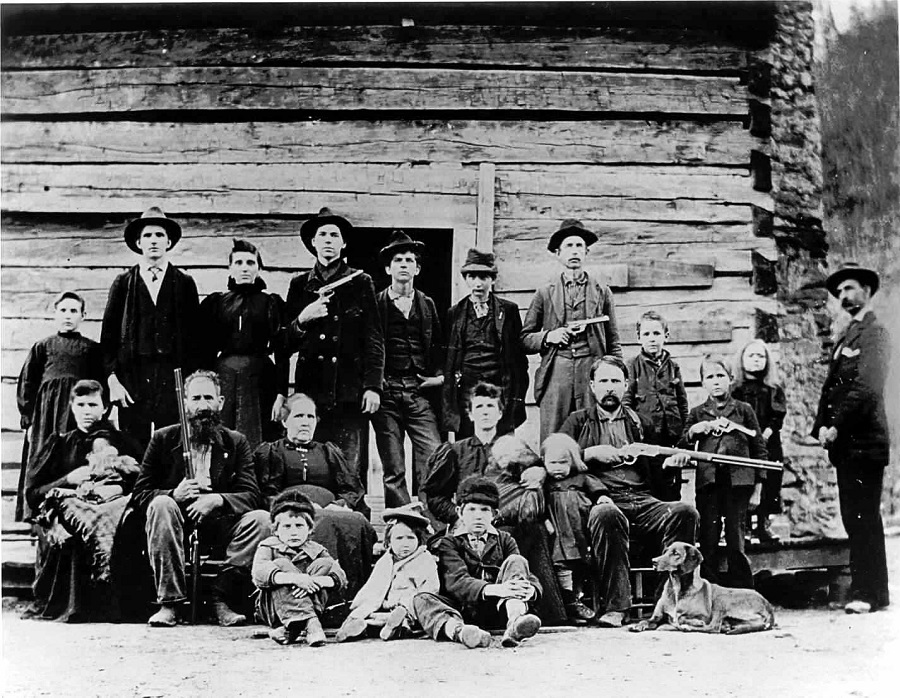

Hillbillys blicken auf eine lange Tradition zurück. Hier im Bild der Hatfield Clan 1897.

Hillbillys blicken auf eine lange Tradition zurück. Hier im Bild der Hatfield Clan 1897.

Die Geschichte von Hillbilly-Bob

Ein Typ, ich nenne ihn mal Bob, hatte wenige Monate vor mir im Lager angefangen. Bob war neunzehn Jahre alt, und seine Freundin war schwanger. Der Geschäftsführer bot der Freundin netterweise einen Schreibtischjob an, sie musste dort Anrufe annehmen. Beide machten ihren Job sehr schlecht. Die Freundin erschien ungefähr jeden dritten Tag nicht zur Arbeit und versäumte es zudem immer, vorher Bescheid zu geben. Sie hielt nur ein paar Monate durch, obwohl sie immer wieder verwarnt wurde, ihre Gewohnheiten zu ändern. Bob fiel etwa einmal pro Woche aus, und er kam ständig zu spät. Außerdem ging er drei, vier Mal am Tag aufs Klo und blieb jedes Mal über eine halbe Stunde weg. Das ging so weit, dass ein Kollege und ich uns am Ende meiner Zeit dort einen Spaß daraus machten: Wir stoppten die Zeit, und wenn er aus der Toilette kam, riefen wir uns quer durchs Lager die rekordverdächtigen Zeiten zu: „Fünfunddreißig Minuten!“ „Fünfundvierzig Minuten!“ „Eine Stunde!“ Schließlich wurde auch Bob entlassen. Als es soweit war, protestierte er lautstark: „Wie können Sie mir das antun? Wissen Sie denn nicht, dass meine Freundin schwanger ist?“ Und er war nicht der einzige: Wenigstens zwei weitere Arbeiter, darunter Bobs Cousin, verloren in der kurzen Zeit, in der ich im Fliesenlager arbeitete, ihre Stellen oder schmissen von selbst hin.

Solche Geschichten darf man nicht ignorieren, wenn man über Chancengleichheit spricht. Nobelpreisträger unter den Ökonomen sorgen sich um den Niedergang der Industrie im Mittleren Westen und die wirtschaftliche Entkernung der weißen Arbeiterschicht. Was sie damit meinen, ist, dass die Stellen in der Fertigungsindustrie nach Übersee abgewandert sind und für diejenigen, die keine weiterführende Ausbildung haben, weniger Jobs zur Verfügung stehen, um in die Mittelschicht aufzusteigen. Das stimmt wohl – auch ich mache mir über diese Dinge Gedanken. Aber in meinem Buch geht es um etwas anderes: Was passiert eigentlich im Leben wirklicher Menschen, wenn es mit der Industrie bergab geht? Es geht darum, dass diese Menschen auf die schlimmen Bedingungen denkbar schlecht reagieren. Es geht um eine Kultur, die den sozialen Verfall, in zunehmendem Maße befördert, statt ihm entgegenzuwirken.

Die Probleme, die ich im Lager des Fliesenhandels sah, gehen viel tiefer als makroökonomische Trends und politische Vorgaben. Es gibt zu viele junge Männer, die sich harter Arbeit verweigern, zu viele gute Jobs, die sich kaum über längere Zeit besetzen lassen. Da ist ein junger Mann, der jeden Grund hätte zu arbeiten – eine Verlobte, die er unterstützen muss, ein Baby im Anmarsch – und der eine gute Stelle mit ausgezeichneter Krankenversicherung einfach so hinschmeißt. Und was noch verstörender ist: Als es vorbei war, dachte er, jemand habe ihm etwas angetan. Hier fehlt die Selbstbestimmtheit; das Gefühl herrscht vor, dass man über sein Leben gar nicht verfügt; man gibt jedem anderen eher die Schuld als sich selbst. Dies ist im größeren Kontext des modernen amerikanischen Wirtschaftslebens einzigartig.

Was passiert eigentlich im Leben wirklicher Menschen, wenn es mit der Industrie bergab geht?

Ich sollte anmerken, dass ich mich zwar auf die gesellschaftliche Gruppe konzentriere, die ich kenne – die Schicht der weißen Arbeiter mit Verbindungen in die Appalachen –, aber ich behaupte nicht, dass wir größeres Mitleid verdient hätten als andere Leute. Es geht nicht darum zu erklären, warum Weiße mehr Grund haben, sich zu beklagen, als Schwarze oder irgendeine andere Gruppe. Gleichwohl hoffe ich, dass beim Lesen dieses Buches ein Bewusstsein dafür entsteht, welche Wirkung soziale Herkunft und Familie auf die Armen haben, ohne dass diese Einblicke durch das Prisma der Rassenbeziehungen gefiltert werden. Für viele Amerikaner beschwört ein Begriff wie „welfare queen“ das Bild einer faulen schwarzen Mutti herauf, die den Staat betrügt. Die Leser dieses Buchs werden schnell erkennen, dass zwischen diesem rassistischen Schreckbild und meinem Argument kaum ein Zusammenhang besteht. Ich habe in meinem Leben eine Menge Sozialhilfebetrügerinnen kennengelernt. Einige von ihnen waren meine Nachbarn, und alle waren sie weiß.

Mein Buch ist keine wissenschaftliche Studie. (…) Ich werde zwar Erhebungen zitieren und wissenschaftliche Arbeiten heranziehen, um meine Beobachtungen zu untermauern, aber mein vorrangiges Ziel ist es nicht, Sie zu überzeugen, dass ein dokumentierbares Problem vorliegt. Mein Ziel ist es in erster Linie, Ihnen eine wahre Geschichte darüber zu erzählen, wie es sich anfühlt, wenn einem das Problem schon seit Geburt wie eine Schlinge um den Hals liegt.

Dies ist ein Auszug aus der „Hillbilly-Elegie“ von J.D. Vance. Das Buch erscheint am 7. April bei Ullstein.

Das Buch

Armut und Chaos, Hilflosigkeit und Gewalt, Drogen und Alkohol: Genau in diesem Teufelskreis befinden sich viele weiße Arbeiterfamilien in den USA – entfremdet von der politischen Führung, abgehängt vom Rest der Gesellschaft, anfällig für populistische Parolen. Früher konnten die „Hillbillys“, die weißen Fabrikarbeiter, darauf hoffen, zu Wohlstand zu schuften. Doch spätestens gegen Ende des 20sten Jahrhunderts zog der Niedergang der alten Industrien ihre Familien in eine Abwärtsspirale, in der sie bis heute stecken. J.D. Vance gelingt es wie keinem anderen, diese ausweglose Situation und die Krise einer ganzen Gesellschaft eindrücklich zu schildern.

Armut und Chaos, Hilflosigkeit und Gewalt, Drogen und Alkohol: Genau in diesem Teufelskreis befinden sich viele weiße Arbeiterfamilien in den USA – entfremdet von der politischen Führung, abgehängt vom Rest der Gesellschaft, anfällig für populistische Parolen. Früher konnten die „Hillbillys“, die weißen Fabrikarbeiter, darauf hoffen, zu Wohlstand zu schuften. Doch spätestens gegen Ende des 20sten Jahrhunderts zog der Niedergang der alten Industrien ihre Familien in eine Abwärtsspirale, in der sie bis heute stecken. J.D. Vance gelingt es wie keinem anderen, diese ausweglose Situation und die Krise einer ganzen Gesellschaft eindrücklich zu schildern.

Links

Die „Hillbilly-Elegie“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

Die offizielle Website von J.D. Vance

J.D. Vance auf Twitter und bei Facebook

J.D. Vance im TED Talk