Aktuell ist die Debatte um Sterbehilfe in Deutschland wieder entbrannt. Anlass dafür ist die Entscheidung der krebskranken US-Amerikanerin Brittany Maynard, ihrem Leben ein Ende zu setzen – doch auch hierzulande werben zahlreiche Prominente unter dem Slogan „Mein Ende gehört mir“ für die Legalisierung selbstbestimmten Sterbens.

Aber sollte es das Ziel sein, ärztlich assistierten Suizid zu erlauben? Oder sollte vielmehr die gängige Palliativmedizin in Frage gestellt werden?

von Susanne Conrad

In unserer auf Leistung, Effektivität und Spaß gepolten Gesellschaft ist der Tod ein Störenfried. Er kommt ungebeten und will sich an unsere Regeln nicht halten. Aber wenn er sich schon in unser Leben drängt, dann wenigstens zu unseren Konditionen.

Noch nie hatten wir so viele Möglichkeiten, Berufliches und Privates nach unseren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Wir haben die Wahl. Wir wollen selbst entscheiden. Das gilt für das Leben – und für den Tod.

Die US-Amerikanerin Brittany Maynard hat dem Tod ihre Bedingungen jedenfalls klar diktiert. Am 1. November 2014 hat sie sich das Leben genommen. Ein Arzt hatte ihr die tödliche Dosis verordnet. Auf ihren ausdrücklichen Wunsch. Ein Akt geglückter Selbstbestimmung also? Ich denke nicht.

Für mich ist die Geschichte dieser jungen Frau eine Tragödie – in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil ihr durch einen bösartigen, unheilbaren Hirntumor das Leben viel zu früh gestohlen wurde. Sie war 29 Jahre alt, jung verheiratet, wollte eine Familie gründen, hatte Pläne für eine Zukunft, die sie nun nicht mehr erleben wird. Zum anderen aber ist ihr Selbstmord eine Tragödie, weil Brittany Maynard offenbar keinen anderen Ausweg sah. Dabei, davon sind Experten überzeugt, hätten ihre Schmerzen, all ihr Leid im Angesicht des Todes, gelindert werden können – mit den Mitteln der Palliativmedizin. Kannte Brittany Maynard ihre Optionen? Hatten die Ärzte sie auch darüber aufgeklärt?

Wir wissen wenig über diesen Fall und noch weniger über die junge Frau, die uns auf Fotos aus glücklicheren Tagen fröhlich entgegenlacht. In den Monaten zwischen der Diagnose und ihrem Tod hatten Krankheit und Medikamente Brittany Maynard äußerlich stark verändert. So sehr, dass sie sich selbst kaum wiedererkannte, erzählte sie in Fernseh-Interviews und Youtube-Videos. Sie spürte, wie ihr Stück um Stück die Kontrolle über den Körper und ihr Leben entglitt.

Jede tödliche Krankheit ist eine private Katastrophe und eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, gerade wenn sie einen jungen Menschen trifft. Aber ist Selbstmord die schlüssige Antwort auf ein solches Schicksal? Zumal Maynard auch davon sprach, dass sie bis zuletzt immer noch glückliche Momente mit Familie und Freunden erlebt hat und es viele Augenblicke gab, die sie genießen konnte.

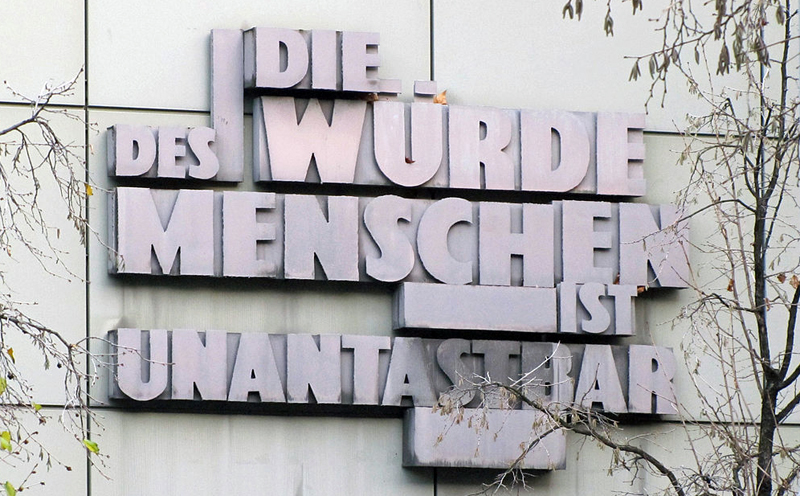

Foto: © Dontworry/Wikimedia Commons

Vor wenigen Tagen habe ich Adrian, einen 46-jährigen Krebspatienten, besucht. Der verheiratete Mann und Vater von drei Söhnen hat in den letzten fünf Jahren etliche Operationen, Chemo- und Strahlentherapien über sich ergehen lassen und stand immer wieder an der Schwelle zum Tod. Aufgegeben hat er trotzdem nicht. Nie habe er daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. „Ich werde aus jeder Minute, aus jeder Sekunde, die mir noch bleibt, soviel Leben herausquetschen, wie ich nur kann“, erzählte er mir. Inzwischen bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Er weiß das. Auch er erlebt Momente der Wut und tiefen Verzweiflung. Aber mit palliativer Hilfe ist es gelungen, seine Schmerzen zu lindern. In vielen Gesprächen hat er Mut und Kraft geschöpft. Mit ärztlicher Unterstützung und dem Beistand seiner Familie wird er es schaffen zu leben – bis zuletzt.

Die Palliativmedizin spricht in der Sterbephase vom Phänomen des „total pain“, einem allumfassenden Schmerz, der längst nicht nur das Körperliche betrifft. Es sind überwältigende Ängste, seelische Nöte und existentielle Fragen. „Was bleibt von mir?“ „Was kommt danach?“ Damit ein Patient am Ende friedlich und in Würde sterben kann, müssen alle Dimensionen dieses Schmerzes behandelt werden.

Hat irgendjemand Brittany Maynard dieses Angebot gemacht? Oder musste sie sich am Ende ihrer Angst ergeben? Der Angst vor Verfall, vor Schwäche und, ja, auch der Angst, eine Zumutung für ihre Familie zu werden? Auch davon hat sie in einem ihrer Interviews gesprochen. Wie groß war der Druck, der auf ihr lastete? Wie schwer wogen die Erwartungen einer sensationsgierigen Öffentlichkeit, die mit angehaltenem Atem diese Chronik eines angekündigten Todes verfolgte?

Manchen Menschen mag die Kraft fehlen, einen schweren Leidensweg zu Ende zu gehen. Sie wählen den Notausgang, und niemandem steht es zu, sie dafür zu verurteilen. Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod, einen Tod so einzigartig wie sein Leben. Wir haben Wünsche und Hoffnungen, wie sie in der „Deklaration der Rechte Sterbender“ von 1984 festgehalten sind:

– Ich habe das Recht, bis zuletzt als lebender Mensch behandelt zu werden.

– Ich habe das Recht, stets noch hoffen zu dürfen.

– Ich habe das Recht darauf, von Menschen umsorgt zu werden.

– Ich habe das Recht, nicht alleine zu sterben und schmerzfrei zu sein.

– Ich habe das Recht, in Frieden und Würde zu sterben.

Die Palliativmedizin hilft dabei, diese Rechte zu verteidigen. Sie entscheidet nicht. Sie begleitet Sterbende nach deren individuellen Wünschen und Vorstellungen. Daran sollten wir denken, wenn in diesen Tagen wieder über aktive Sterbehilfe diskutiert wird. Wir brauchen keine neuen Gesetze. Denn Gesetze gelten nicht nur für Einzelne, sondern für ALLE. Und wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, in der Selbstmord oder Tötung eine Option sind, eine Alternative zu Krankheit, Behinderung, Schwäche oder Alter?

Wir haben die Wahl, und wir sollten sie besonnen treffen.