Happy Birthday, Mr. Ellroy! Zu seinem 70. Geburtstag ehren wir den Meister der Kriminalliteratur mit einem Lobgesang aus der Feder seines Fans, Jo Nesbø. Was der Norweger bei seiner ersten Begegnung mit diesem ruhelosen, schüchternen, großspurigen Mann erlebte, worin für ihn die besondere Faszination von Ellroys Literatur besteht und warum er selbst nur ein Terrier auf dessen Fersen ist, schreibt Nesbø in seinem Essay.

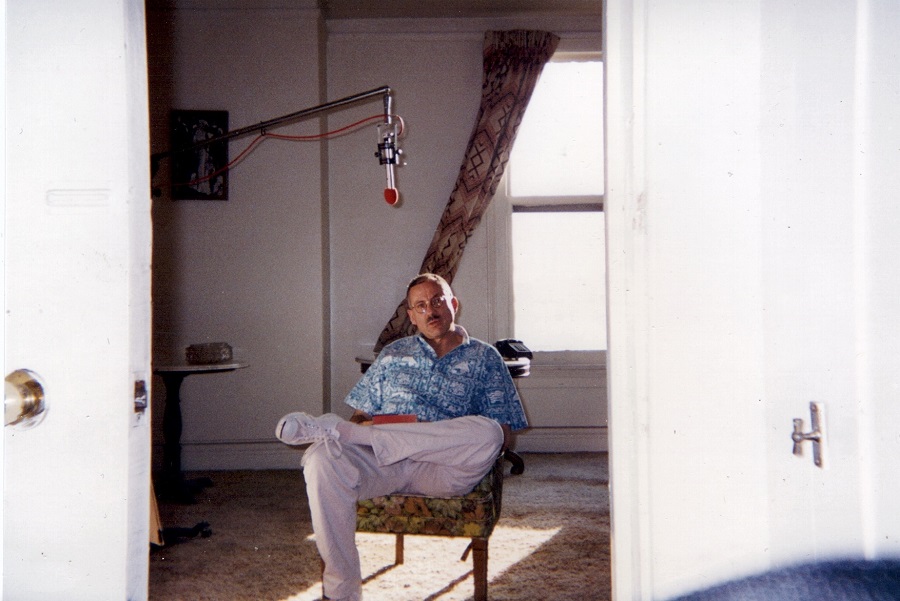

James Ellroy beim Interview zu „White Jazz“ im Alexandria Hotel, LA October 1994. © Paul Gallagher I CC BY-SA 4.0

Als ich 2011 in Los Angeles war, um meinen Roman „Schneemann“ vorzustellen, wurde mir die außerordentliche Ehre zuteil, von James Ellroy im Goethe-Institut interviewt zu werden. Ich, der Ellroy-Fan – dabei war ich nie ein großer Krimileser –, war ein Neuling auf dem amerikanischen Markt. Unsere Rollen kamen mir deshalb seltsam vertauscht vor, ich meine, wer interviewt schon einen Fan? Hinzu kam, dass ich schon im Vorfeld vor einem „bumpy ride“ gewarnt wurde, Ellroy war als gewitzter, allseits gebildeter Gesprächspartner bekannt. Ich wäre aber auch enttäuscht gewesen, wenn ein Interview mit Ellroy – einem Autor, der jeden Leser durchbohrt, schüttelt, fordert, verwirrt, provoziert, maßregelt und beglückt – nicht zu einem „bumpy ride“ geworden wäre.

Unsere Rollen kamen mir deshalb seltsam vertauscht vor, ich meine, wer interviewt schon einen Fan?

Backstage traf ich einen groß gewachsenen, hageren, ruhelosen, schüchternen, großspurigen, demütigen Mann, den ich – allen Warnungen zum Trotz – sofort mochte. Ich weiß nicht mehr, worüber wir redeten, jedenfalls nicht über Literatur. Dann war Showtime, und Mr. Ellroy ging allein auf die Bühne, um mich anzukündigen. Bis ich aufgerufen wurde, dauerte es aber noch eine Viertelstunde, und Ellroy verwandte vierzehn der fünfzehn Minuten auf eine Huldigung des Autors James Ellroy. Und das mit einem unglaublich witzigen, selbst glorifizierenden Slam-Poetry-Vortrag, der selbst Muhammed Ali ausgeknockt hätte und der damit schloss, dass er nicht nur der weltbeste Krimiautor sei, sondern der weltbeste Autor überhaupt. Mich beschrieb er schließlich als eine Art Pitbull-Terrier, der ihm auf den Fersen sei. Ich erkannte in diesem Moment, dass ich Gast in der Ellroy-Show war – und nicht umgekehrt – und dass die Rollen damit genau so waren, wie sie sein sollten. Ich lachte viel an diesem Abend und gab entspannte Antworten. Ich glaube, als Autor hatte ich kaum je einen besseren Abend auf der Bühne.

Die vier Bücher der L.A.-Reihe von James Ellroy haben einen neuen Standard für die englischsprachige Kriminalliteratur gesetzt, was die Sprache, den Anspruch angeht, aber auch im Hinblick auf die politische Aktualität. In Skandinavien hatten Sjøwall & Wahlöö die Kriminalliteratur genutzt, um den Blick auf die moderne Gesellschaft zu lenken. Ellroy nutzte seine Romane, um die amerikanische Gegenwart zu schildern, über politische Korruption zu schreiben, über Rassenkämpfe, unterdrückte Sexualität, Polizeigewalt, Drogen und Bestechung in den Reihen der Polizei; und er erzählt all das in einem kurzen, energischen, sandgestrahlten Stil, ohne ein einziges überflüssiges Wort. Jede seiner Figuren hat alle Möglichkeiten, Himmel oder Hölle stehen offen, weshalb der Handlungsverlauf so unvorhersehbar ist wie die Wirklichkeit selbst. Den Leser zwingt er so zu uneingeschränkter Aufmerksamkeit. Man muss sich an jedem Wort festhalten, um bei der Achterbahnfahrt nicht aus der Kurve zu fliegen. James Ellroy zu lesen ist das Gegenteil von ruhigen Stunden am Kamin, in denen man sich mit einem guten, alten, englischen Whodunnit-Klassiker vergnügt, bei dem man weiß, dass es eine Auflösung gibt und der Literatur das Kunststück gelingen wird, das dem Leben nicht gelingt – Ordnung zu schaffen im Chaos unserer Biografien, unserer Zeit und unserer Geschichten.

James Ellroy zu lesen ist das Gegenteil von ruhigen Stunden am Kamin.

Alle Krimiautoren, auch James Ellroy, stehen in der Tradition von Raymond Chandler, Dashiell Hammett und vielleicht auch Sjøwall & Wahlöö. Eine Tradition, die negativ betrachtet einer Zwangsjacke gleichkommt, einer immer wiederkehrenden Melodie. Andererseits lässt sie uns aber auch den Freiraum, die mehr oder weniger bewussten Erwartungen der Leser zum eigenen Vorteil zu nutzen, so wie man beim Judo den Schwung des Angreifers für den eigenen Konter nutzt. Genau an diesem Punkt liegt – auf jeden Fall für mich – die besondere Faszination von Ellroys Büchern. Man bekommt nicht, was man erwartet. Oder präziser: Ellroy gibt einem etwas, von dem man nicht weiß, dass man es haben will. Den Gegenangriff. Die gebrochenen Versprechen. Die Widersprüchlichkeit, Helden, die im entscheidenden Moment versagen. Bad Guys, die Gnade zeigen, wo Gnade nicht belohnt wird. Eine plötzliche Oase der Moral und Selbstaufopferung in einer Wüste aus Gewalt, Nihilismus und Zerstörungswut.

Vielleicht liegen die inneren Konflikte in James Ellroys Natur; als Privatperson ist er, wie er selbst sagt, ein Fan des L.A. Police Departements, während der Autor Ellroy es als machtgeil, korrupt und gewalttätig darstellt und seine Beamten nicht viel besser aussehen lässt als die Verbrecher, die sie jagen. Als Privatperson gibt er seine politische Neigung als eher konservativ an, doch in seinen Büchern ist davon nichts zu spüren. In seinen Romanen kämpft man sich über lange Passagen durch einen Berg aus Details: Namen, Zeitpunkte, Ortsangaben, die in einem straffen, auf Fakten beruhenden Berichtstil auf einen einprasseln, während man dann im nächsten Abschnitt von einem rhythmischen Strom aus Gefühlen, Nebensächlichkeiten, fiktiven Wahrheiten und messerscharfen Dialogen davongetragen wird. Irgendwo habe ich gelesen, dass der inzwischen so anerkannte Telegrammstil Ellroys ein Resultat der Tatsache ist, dass man ihn bei „L.A. Confidential“ gebeten hatte, das Manuskript um hundert Seiten zu kürzen. Ich will damit ganz sicher nicht sagen, dass James Ellroys Werk art by accident ist, im Gegenteil, ich möchte seinem Lektor im Namen aller James-Ellroy-Fans hiermit danken.

Man bekommt nicht, was man erwartet. Oder präziser: Ellroy gibt einem etwas, von dem man nicht weiß, dass man es haben will.

Die Bücher des L.A.-Quartetts sind keine einfache Kost, weder im Original für Muttersprachler noch in den Übersetzungen, die ich kenne. Man muss sich auf einen Kampf einlassen, genau wie alle Figuren von James Ellroy und genau wie der Autor es selbst – wie ich glaube – in seinem Ellroy vs. Ellroy-Projekt tun musste. Denn der so sorgsam errichtete und dann wieder zerstörte Ellroy-Mythos – privat und in seiner schriftstellerischen Tätigkeit – ist kein Spiel für die Galerie, sondern Ausdruck des konstanten, dialektischen Ringens des Autors mit sich selbst. Alle Behauptungen müssen anhand gegenteiliger Behauptungen getestet werden. Der Autor lässt sich auf der Suche nach der Wahrheit nicht einschränken von gesellschaftlicher Verantwortung, Moral, Zeitgeist oder gar politischer Korrektheit. Können Folterknecht und Rebell, Richter und Verurteilter ein und dieselbe Person sein? Ja. Aber nur wenn die betreffende Person ein hervorragender Autor ist. Und wenn dem so ist, können wir anderen uns getrost damit begnügen, nur die Köter zu sein, die ihm auf den Fersen sind.

Jo Nesbø, Oslo, 1. Dezember 2017

Bei diesem Text handelt es sich um das Nachwort zur Neuausgabe des L.A. Quartetts.

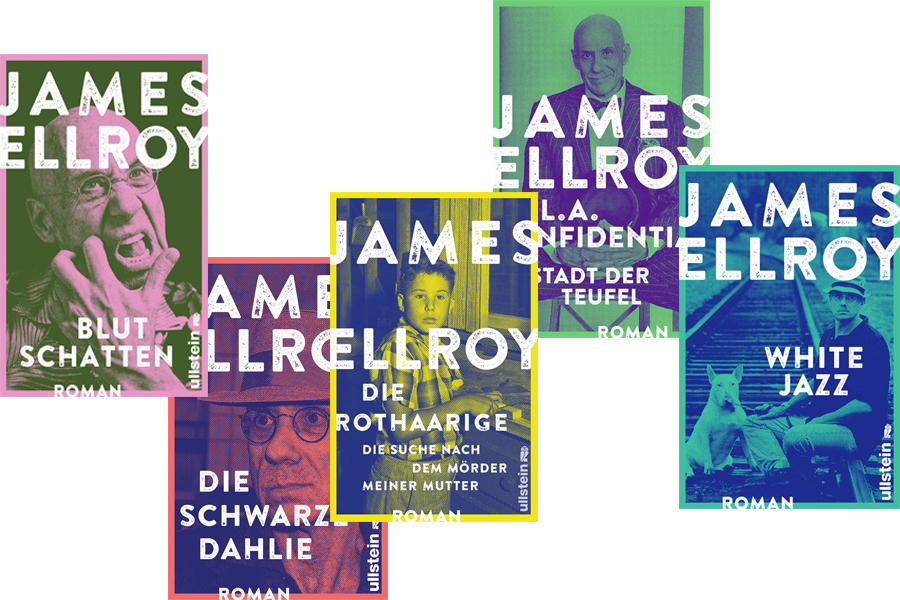

Die Neuausgabe

Anlässlich des 70. Geburtstags von James Ellroy erscheint bei Ullstein die Neuausgabe des L.A. Quartetts sowie der neu aufgelegte Roman „Die Rothaarige“. Dies ist der Auftakt der Neuausgabe der kompletten Backlist von James Ellroy.