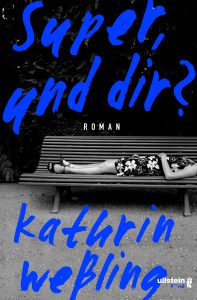

In Ihrem Roman „Super, und dir?“ zeigt Kathrin Weßling, was passiert, wenn Selbstinszenierung, Stress und Drogen den (Arbeits-)Alltag dominieren. Im Interview erzählt uns die Autorin, warum es ihr selbst nicht immer gelingt, der Selbstoptimierungs-Spirale zu entkommen, was Social Media damit zu tun hat und weshalb eine geringe Aufmerksamkeitsspanne nichts Schlechtes bedeuten muss.

© Kathrin Weßling

Die Frage lässt sich leider einfach nicht vermeiden: Wie geht`s dir, Kathrin?

Super, und dir?

Mir natürlich auch.

Wirklich, oder tust du nur so?

Meinst du, wir sind nicht ehrlich genug zueinander, wenn es um negative Gefühle oder Schwächen geht?

Ich denke, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Gerade in westlichen Gesellschaften, in denen sehr viel Wert auf Arbeit und Leistung gelegt wird, wollen alle zeigen, wie effektiv sie sind. Man möchte möglichst viel machen und schaffen. Dazu gehört mittlerweile auch, dass man sich selbst gleich mitbearbeitet. Was wiederum zur Konsequenz hat, dass die meisten von uns reflexartig sagen, wie super es ihnen geht – und in einem Nebensatz erwähnen, wie gestresst sie sind. Also genau so, wie ich das vorhin gemacht habe, als ich dich begrüßt habe. (lacht)

Die Protagonistin in deinem Roman, Marlene Beckmann, kennt diese Situation auch zu gut. Sie erkennt zwar, dass einiges in ihrem Leben gewaltig schiefläuft und stellt sich sogar vor, wie sie ihrem fiesen Chef die Meinung sagt oder ihrem Freund gegenüber endlich ihre Überforderung eingesteht. Am Ende steht sie aber doch wieder mit gefälschtem Lächeln vorm Spiegel und postet Feelgood-Selfies von sich auf Instagram.

Ich glaube, Marlenes größtes Problem ist die Tatsache, dass sie sich selbst nicht eingestehen will, dass es ihr nicht gut geht. Sie befindet sich in einer schizophrenen Position, in der sie zwar merkt, dass nichts super ist, aber nicht akzeptieren kann, dass es so ist. Und sie schafft es ja auch wirklich lange, ihre Probleme vor sich selbst zu verbergen. Wir begegnen Marlene Beckmann zu Beginn des Romans in einer Lebensphase, in der sie bereits ein Studium abgeschlossen hat, seit einem halben Jahr Volontärin in einem großen Unternehmen ist und davon überzeugt ist, dass sie ihr Arbeits- und Privatleben auf jeden Fall noch auf die Reihe bekommt, ohne in ihrer Überforderung zu ertrinken.

Marlene ist einerseits handelndes Ich und gleichzeitig die Erzählerin ihrer Geschichte, die häufig sogar in der dritten Person von sich spricht. Hast du diese zwei Marlenes beim Schreiben getrennt voneinander betrachtet?

Ursprünglich wollte ich die Geschichte aus der Perspektive eines auktorialen Erzählers schildern, aber das hätte Marlenes Verzweiflung nicht so gut widergespiegelt. Ohne den Blick von Marlene auf sich selbst, wäre der Roman einfach nur eine Reihe von Alltagsbeobachtungen, die zeigen, wie absurd und abgefuckt die heutige Arbeits-Branche ist. Die Momente, in denen Marlene von sich in der dritten Person redet, sind Anlehnungen an Situationen, wie man sie von Menschen kennt, die während einer Therapie dazu neigen, Dinge über sich zu sagen wie: Das kennt man ja, da ist man dann traurig. Durch den Wechsel auf die „man“-Ebene, können die eigenen Probleme von sich gewiesen werden.

Woher kommt die Verzweiflung in Marlenes Fall?

Marlene musste früh lernen, dass sie auf sich allein gestellt ist. Der Vater hat die Familie verlassen, woraufhin die Mutter alkoholkrank wurde und Marlene sich um sie kümmern musste. Eine unbeschwerte Kindheit gab es nicht. Gleichzeitig nimmt Marlene mit dem rasend schnellen Erwachsenwerden und den Herausforderungen im Job immer stärker die Außensicht wahr, mit der andere sie und ihr Leben betrachten. Sie beobachtet permanent ihre eigene Wirkung und leitet daraus hohe Ansprüche an sich selbst ab.

Das ist etwas, das sicher viele von uns kennen. Sei es, dass wir die Erwartungen unserer Eltern total verinnerlicht haben oder eigene kranke Muster entwickelt haben, die uns in einen ständigen Dialog mit uns selbst zwingen. Nach dem Motto: Komm, Marie! Das schaffst du jetzt auch noch! Wenn es um uns selbst geht, sind wir total ekelige Antreiber…

Marlene war Klassenbeste, hat ihr Studium in Rekordzeit absolviert und sich im Bewerbungsgespräch für das Marketing-Volo gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Rein theoretisch läuft wirklich alles super bei ihr.

Genau das ist das Problem. Es gibt ein Kapitel im Roman, in dem Marlene diesen Aspekt ganz klar anspricht: Wir wurden verarscht! Wir sind verarscht worden von der Kohl-Ära, wir sind verarscht worden von Facebook, von Twitter, von diesem ganzen Selbstoptimierungs-Mist, der uns vorgaukelt, dass es uns doch eigentlich verdammt gut gehen müsste. Aber es geht uns nicht gut!

Obendrauf kommt die Scham darüber zu wissen, dass es im Vergleich mit der Flüchtlingskrise ein „fucking first world problem“ ist, wenn ich zuhause sitze und heule, weil ich vier Kilo zugenommen habe und mein Job so stressig ist. Aber das ist nur unsere Wahrnehmung und das macht alles nur noch schlimmer. Wenn wir wenigstens so lieb zu uns wären, uns zu erlauben, diesen Luxus zu leben, anstatt uns dafür auch noch zu bestrafen, dass wir unter bestimmten Dingen leiden.

Würdest du sagen, dass es sich bei dieser Einstellung um ein Generationsphänomen handelt?

Die Generation meiner Eltern ist aus einer Nachkriegszeit in eine relativ gemäßigte Zeit übergegangen. Abseits vom Kalten Krieg waren gerade die 90er und Anfang 2000er in Deutschland eine entspannte, reiche Ära für viele Menschen. Das heißt, die Generation vor uns ist im Prinzip aus einer ärmeren in eine wohlhabendere Gesellschaft gekommen. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir sind in einer wohlhabenden Gesellschaft geboren, die noch wohlhabender wurde und dann kamen plötzlich das Internet und die Terroranschläge.

Das ist natürlich nicht weltpolitisch zu betrachten, sondern in einem sehr kleinen mikroskopischen Kontext, den ich speziell so erlebt habe. Ich bin nicht im Osten aufgewachsen, ich weiß nicht, wie es war, eine Mauer um mich herum zu haben. In meiner Jugend war alles easy.

Denkst du, dass der permanente Vergleich mit Menschen, denen es noch schlechter (oder auch besser) geht, durch Phänomene wie das Internet und die sozialen Medien verstärkt wird?

Social Media ist einfach nur ein Spiegel der Welt, wie sie existiert. Der große Unterschied ist aber, dass wir damals nicht so viel davon mitbekommen haben. Denn ganz ehrlich: im Fernsehen sahen die Menschen früher auch nicht scheiße aus. Das gleiche gilt für Zeitungen und Magazine. Man wurde bloß nie in dieser Masse damit überhäuft, wie wir es heute erleben. Auf der anderen Seite haben wir dank Social Media auch mehr Möglichkeiten. Klar, wir sind permanent von super healthy food-Bildern umgeben, aber ich als Vegetarierin freue mich über so viel geiles Essen, das es dank dieser Trends auf einmal überall gibt.

Marlene lehnt diesen Lifestyle, so sehr sie ihn auch kritisiert, nicht aktiv ab: Sie macht Sport und kontrolliert ihre Fitness anhand einer App, um im Anschluss ihren Erfolg mit ihren Followern zu teilen. Sie nimmt allerdings auch harte Drogen, geht exzessiv feiern und schläft nachts kaum. Das ist erscheint mir etwas paradox.

Abends Yoga, morgens Ritalin! (lacht) Auch hier ist Marlene kein Einzelschicksal. Du glaubst nicht, wie viele Menschen ich kenne, die unter der Woche Clean Eating und Detoxing machen und sich dann über zwei Tage am Wochenende die Birne wegknallen. Diese Schizophrenie haben wir alle in uns, wenn vielleicht nicht immer so extrem. Je mehr man sich unter der Woche zwingt, perfekt zu sein, desto stärker zieht das Gegengewicht am Wochenende.

Marlene entwickelt mit der Zeit eine ernsthafte Abhängigkeit und äußert den leisen Verdacht, dass sie nicht mehr viel von einem Junkie unterscheidet. Ihr Umfeld nimmt ihr diese Behauptung jedoch nicht ab, da sie nicht dem klassischen Drogen-Milieu entspringt. Ging es dir darum, dieses von der Gesellschaft verdrängte Vorkommen aufzudecken?

Ja, tatsächlich war es so. Ich wohne mittlerweile in Berlin, in Hamburg war es aber auch nicht viel besser, was den Drogenkonsum der Menschen betrifft. Harte Partys über mehrere Tage sind für viele Menschen in meinem Alter völlig normal. Für jemanden aus einer Kleinstadt oder auf dem Land ist es das sicher nicht, worum es mir aber eigentlich ging, war zu zeigen, dass wir alle unsere Drogen haben.

Die einen machen exzessiv Sport, die anderen saufen, die dritten essen. Das alles sind extreme Belohnungsmechanismen in uns. Wenn ich mir jedes Wochenende als Belohnung für die schwere Arbeitswoche 14000 Kalorien auf einen Schlag reinknalle oder mit meinen Freunden die ganze Nacht saufen gehe, denke ich mir vielleicht: ich bin aber immer noch nicht so asozial und liege mit ner Spritze im Arm da. Und natürlich ist Binge-Eating nicht dasselbe wie eine Heroin-Abhängigkeit. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Übergang viel fließender ist als die meisten Menschen glauben. Wenn man sich drei Mal die Woche Kokain reinzieht, dann macht man das irgendwann vielleicht auch sieben Mal pro Woche.

Wie fühlt sich das für dich an, ein so extremes Negativbild dieser Welt zu entwerfen, in der du, wie du ja sagst, selbst zuhause bist? Hast du dich selbst im Verhältnis zu dieser fiktiven Umwelt betrachtet und eigene Entscheidungen hinterfragt?

Natürlich ist ein großer Teil dieses Romans auch meine eigene Welt und das Schreiben war ein Resultat meines eigenen Hinterfragens dieser Welt. Ich war beispielsweise sehr langer selbst ein kranker Workaholic und bin das notgedrungen auch immer wieder. Als ich den Roman schrieb, hatte ich gerade meine Festanstellung gekündigt, um einfach mal ein halbes Jahr frei zu haben. Dennoch hatte ich in dieser Zeit starke Schuldgefühle, wenn ich mal zwei Tage nicht aktiv am Buch gearbeitet habe. Für mich ist Arbeit tatsächlich eine Art Belohnung, nach dem Motto: Hauptsache ich habe heute elf Stunden am Stück gearbeitet – scheiß egal was, aber ich habe gearbeitet. Das war mir, bis ich es aufgeschrieben habe, gar nicht so klar gewesen.

Deine Sprache hat etwas sehr Unmittelbares. Sie ist sehr genau und fließend, wodurch der Text an die Schnelllebigkeit eines Serien-Stream erinnert. Glaubst du, dass deine Art zu schreiben durch den Konsum von Serien und Social Media beeinflusst wird?

Ich glaube, das muss man von hinten aufziehen. Das Streaming beeinflusst vor allem die Aufmerksamkeitsspanne und diese beeinflusst wiederum, wie lange man selber schreiben kann. Das wiederum beeinflusst natürlich die Länge der Kapitel und die Art und Weise wie sie formuliert sind. Manchmal hatte ich schon nach nur einer Seite das Gefühl, dass ich das Kapitel abgeschlossen habe. Wenn der Text dann zu dicht war, habe ich die Szenen langsamer aufgebaut, damit das Lesen nicht zu anstrengend wird.

Ich selbst lese hin und wieder auch mal einen Tausend-Seiten-Roman, merke dabei aber, dass mich das anstrengt. Ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, dass wir alle keine riesige Aufmerksamkeitsspanne mehr haben – als ADHSlerin muss ich aber natürlich auch dafür werben, dass das voll okay ist. (lacht).

Mein Buch ist tatsächlich so konzipiert, dass man es rein theoretisch nach jedem Kapitel zur Seite legen kann. Ich mag es einfach nicht, wenn man von Cliffhangern dazu gezwungen wird, weiterzulesen.

Bei anderen Geschichten, in denen es um das Leben einer abhängigen Person geht, warte ich innerlich immer auf den befriedigenden Moment des Zusammenbruchs, auf den häufig eine Therapie o.ä. folgt, die das Leben dieser Person wieder in Ordnung bringt. In Marlenes Fall bleibt diese Befriedigung aus.

Alles andere ist ja auch nicht realistisch. Mein Buch kann nicht motivierend und positiv sein, weil es unendlich verlogen wäre, wenn ich behaupte, dass du, selbst dann, wenn du drogenabhängig wirst, deinen Job verlierst und nichts mehr auf die Reihe kriegst, noch easy einen Ausweg findest. Das gelingt nur den wenigsten Menschen. Daher war es mir so wichtig, dass Marlene leidet.

Vielen Dank für das Interview.

Das Interview führte Marie Krutmann

Das Buch

Marlene Beckmann, Anfang dreißig, Social Media Managerin in einem multinationalen Unternehmen, hat es geschafft: Sie hat 532 Freunde auf Facebook, einen Freund, der sie liebt, und einen Job, den alle haben wollten. Und wenn sie noch weniger schläft, noch produktiver ist, fröhliche Selfies postet und dabei in ihre Chakren atmet, wird das Leben noch besser.

Marlene Beckmann, Anfang dreißig, Social Media Managerin in einem multinationalen Unternehmen, hat es geschafft: Sie hat 532 Freunde auf Facebook, einen Freund, der sie liebt, und einen Job, den alle haben wollten. Und wenn sie noch weniger schläft, noch produktiver ist, fröhliche Selfies postet und dabei in ihre Chakren atmet, wird das Leben noch besser.

Um dem ständigen Druck standhalten zu können und den eigenen Erwartungen gerecht zu werden, ruft Marlene jedoch immer öfter ihren Dealer Ronny an. Bis ihr die Kontrolle schließlich ganz entgleitet und sie in einen Strudel aus Abhängigkeit und Selbstzerstörung gerät.

„Super, und dir?“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage