Das Jahr 1968: Studierende, Revolte, Straßenschlachten – das ist es, woran die meisten denken, wenn das Stichwort „Achtundsechzig“ fällt. Vielleicht auch noch an Namen wie Rudi Dutschke oder Benno Ohnesorg, Erfindungen wie Sit-Ins oder Kommunen, die Apo und den SDS. Aber war es das wirklich? Um ihren Kriminalroman „Die Tote im Wannsee“ so historisch genau wie möglich zu schreiben, hat das Autoren-Trio Lutz Wilhelm Kellerhoff sich auf eine intensive Zeitreise begeben.

Die Arbeit an einem Roman über 1968 beginnt mit der Erinnerung daran, wie Berlin vor 50 Jahren ausgesehen hat.

Bestimmte wirklich die Studentenbewegung die Geschehnisse in Deutschland Ende der 1960er-Jahre? Wer durch die gängige Literatur zum Jahr „Achtundsechzig“ blättert, gewinnt genau diesen Eindruck. Wer aber die zeitgenössischen Zeitungen anschaut und nicht nur einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Artikel, erkennt: Das Jahr 1968 ist wesentlich vielgestaltiger. Es ist nicht nur das Jahr der Studenten, sondern auch das Jahr vieler kleiner und großer Dramen, die es nicht ins Scheinwerferlicht geschafft haben.

Denn damals, knapp ein Vierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg, vollzog sich ein Generationswechsel: In den Führungsfunktionen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verdrängten die in den 1920er-Jahren geborenen, vom Zweiten Weltkrieg geprägten Deutschen ihre noch aus dem Kaiserreich stammenden Vorgänger. Der einfache Mann und die einfache Frau schüttelten endgültig den Krieg aus den Klamotten; sie mussten hart arbeiten, um in den Genuss des Wirtschaftswunders zu kommen. Gleichzeitig wurden die Nachkriegskinder erwachsen und probten den Aufstand gegen Eltern und Staat.

Vor diesem Hintergrund entstand 2017 auf einer Terrasse im Berliner Westend die Idee, die Stimmung und Spannung des Jahres 1968 mit einem sehr vertrauten Medium zu vermitteln: einem Kriminalroman mit dem Titel Die Tote im Wannsee. Ein paar im Übermut hin- und hergeworfene Sätze formten die Hauptfigur: Wolf Heller, ein junger Kriminalbeamter von Anfang dreißig, der seinen Platz im Leben sucht und sich entscheiden muss, was ihm eine Karriere bei der Westberliner Polizei wert ist.

Die Stadt entwickelte sich, seit der Osten die Mauer hochgezogen hatte, immer mehr zu einem riesigen, dreckigen Hinterhof. Überall alte und neue Nazis, gierige Geschäftemacher, korrupte Politiker. Und denen gegenüber Studenten, die den Staat abschaffen und eine kommunistische Diktatur errichten wollten.

Doch erst jetzt begann die eigentliche Arbeit: Die Romanfigur Heller musste eine interessante und dennoch zeittypische Biografie bekommen. Schnell stand für uns fest, dass er nicht wie Millionen seiner Altersgenossen vaterlos aufgewachsen sein sollte, also als Kriegshalbwaise, sondern ohne Mutter. Um den Verlust als prägend zu erleben, musste sie gestorben sein, als ihr Sohn schon zehn oder elf Jahre alt war. Da Heller 1968 Anfang dreißig sein sollte, führte diese Überlegung dazu, dass Mutter Heller während der Blockade Berlins und der Luftbrücke 1948/49 umgekommen sein musste. Zu einer Zeit also, in der höchste Anspannung in West-Berlin herrschte.

Hellers Vater wiederum, ein ehemaliger Polizist, der sich nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaftals kleiner Bauunternehmer selbstständig gemacht hatte, sollte düstere Geheimnisse mit sich herumtragen. Wie viele Deutsche seiner Altersgruppe, der zwischen 1905 und 1915 geborenen Männer, hatte er den Zweiten Weltkrieg fast von Anfang an mitgemacht und war erst Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches heimgekehrt. Doch nicht das ist es, was im Roman die Gereiztheit zwischen Wolf und dem alten Heller im Laufe der Jahre immer mehr zunehmen lässt, sondern eine offene Frage: Was genau hat der Vater im Krieg getan? Denn Vergangenheit vergeht nicht, sondern drückt immer mehr, je hartnäckiger sie verschwiegen wird.

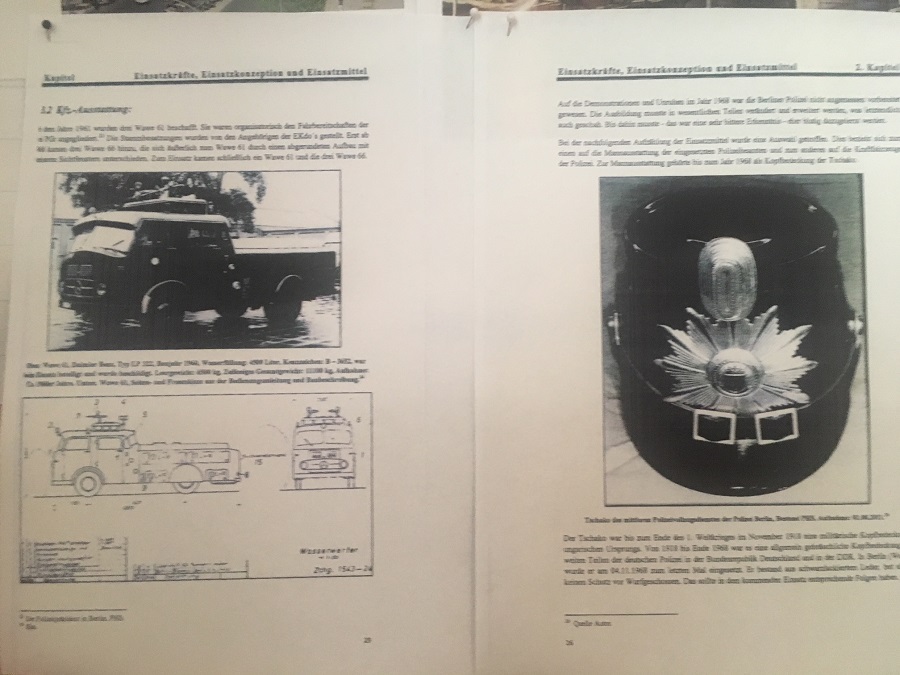

Wie sahen damals die Einsatzwagen und Uniformen der Berliner Polizei aus? Der Tschako, die traditionelle Kopfbedeckung bestand aus dicker Pappe.

Doch unser Roman sollte auch die Geschichten jener aufblättern, die in den unzähligen Heldenepen über 1968 nicht vorkommen. Frauen, deren Männer sich wie Tyrannen gebärdeten oder die das Leben als alleinerziehende Mütter schultern mussten, und die dennoch aus dem klassischen Rollenbild ausbrachen. Also stellten wir Paula an die Seite unseres Kommissars. Mutter von zwei Kindern, vom amerikanischen Vater verlassen, überlässt sie Wolf Heller ein Zimmer in ihrer Zweizimmerwohnung und bald ihr Herz.

Ich bin zu jung, um keinen Sex mehr zu haben, hatte Paula vor ein paar Wochen gesagt. Vielleicht würde sie sich einen Gastarbeiter nehmen. Aber so weit sei sie noch nicht. Da hatte sie bereits eine Flasche Eierlikör zur Hälfte ausgetrunken. Später hatte sie geweint.

Weil wir aber keine kitschige Idylle wollten, kam noch die amerikanische Studentin Louise hinzu, die als undurchsichtige Sirene den Kommissar Heller herausfordert. Als Mitglied der Kommune Wielandstraße in einer Wohnung, die dem späteren Innenminister Otto Schily gehörte, probiert sie die persönliche und sexuelle Emanzipation und hadert mit der Gewalt, die am 4. November in der Schlacht am Tegeler Weg ausbricht.

»Du kapierst das nicht, Louise«, nörgelte Detlev. »Die Emanzipation kommt automatisch, sobald wir mit der Revolution die kapitalistischen Besitzverhältnisse beseitigt und eine kommunistische Gesellschaft von gleichen Fähigkeiten und Bedürfnissen errichtet haben.« »Von mir aus«, antwortete Louise. »Aber dann warte ich mit dem Essen eben so lange, bis der Kommunismus da ist.«

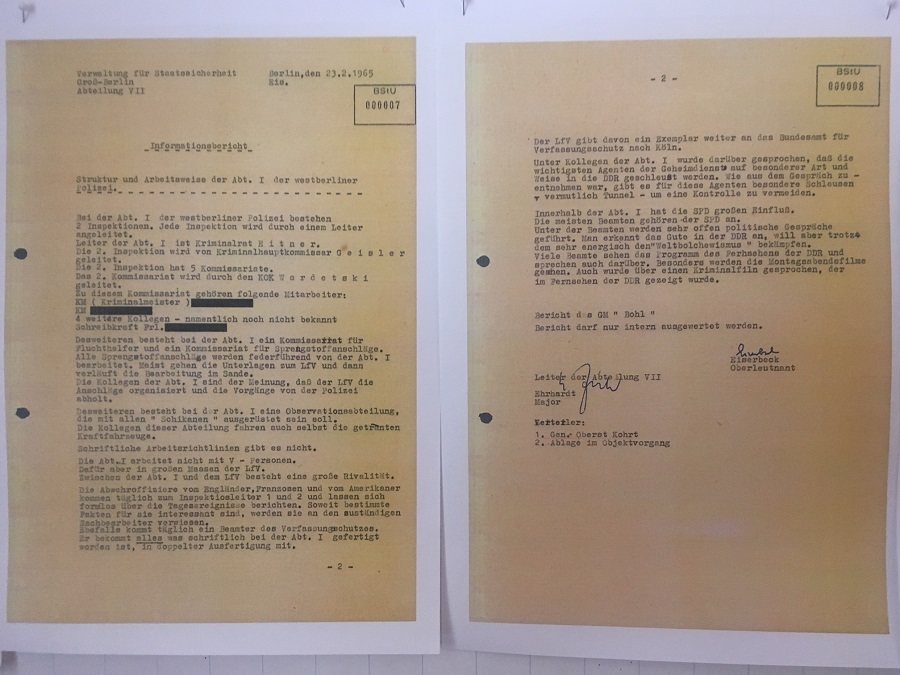

Und dann war da ja auch noch die Stasi, die vielfältig Einfluss auf die West-Berliner Politik nahm. Die Aktenbände aus dem Stasiunterlagen-Archiv über den Spitzel Karl-Heinz Kurras (IM „Otto Bohl“) bilden die Grundlage für die Schilderungen des ostdeutschen Geheimdienstes in Die Tote im Wannsee. Kurras war der wichtigste Spitzel der Stasi in der West-Berliner Polizei. Diese einzigartige Position zerstörte er, als er am Abend des 2. Juni 1967 ohne jeden Anlass den Demonstranten Benno Ohnesorg mit einem Kopfschuss tötete. Dieser Kurras bekommt in unserer Geschichte einen fiktiven Kollegen, den Spitzel Harry Schwarz, der sich ganz ähnlicher geheimdienstlicher Methoden bedient, wie sie vom echten Inoffiziellen Mitarbeiter IM „Bohl“ 1961 bis 1967 verwendet wurden.

Es gab angeblich sogar schon Aufmarschpläne, die genau beschrieben, wie die Motorisierte Schützendivision der NVA in Potsdam, das Grenzkommando Mitte, die 6. Sowjetische Motorisierte Schützenbrigade, dazu Luftlandekräfte und Einheiten der Kampfgruppen der Arbeiterklasse in West-Berlin einmarschieren sollten.

Genauso unverzichtbar wie eine spannende Hauptfigur sind für einen historischen Kriminalroman natürlich die tatsächlichen Zeitumstände. Wie arbeitete die Polizei im Jahr 1968? Und wie dachten ihre Beamten, die von den radikalen Studenten regelmäßig als „Faschisten“ geschmäht wurden? Ein halbes Jahrhundert später ist nur noch schwer vorstellbar, wie Mordermittlungen ohne Handys und Internetrecherchen, ohne DNA-Abgleich oder Verbindungsdatennachweis funktionieren konnten. Als Funkstreifenwagen noch so hießen und etwas Besonderes waren, weil die weitaus meisten Polizeifahrzeuge eben nicht über ein Funkgerät verfügten. Weshalb jeder Polizist stets ein paar Groschen in der Hosentasche hatte, um schnell von der nächsten Telefonzelle aus seine Dienststelle anrufen zu können. Und als noch an allen größeren Kreuzungen dunkelblaue Rufsäulen standen, die auf Knopfdruck eine Verbindung zum nächstgelegenen Polizeirevier herstellten.

Um einen historischen Kriminalroman glaubwürdig zu machen, müssen die Einzelheiten stimmen und zusammenpassen. Also befragten wir pensionierte Polizisten, die 1968 im Dienst waren. Zogen Akten zu Rate, die längst in Archiven aufbewahrt werden, etwa vom Sozialistischen Anwaltskollektiv, in dem die vorherige Kanzlei des damals linken Staranwaltes Horst Mahler aufgegangen war.

Wir zogen Akten zu Rate, die längst in Archiven aufbewahrt werden, etwa vom Sozialistischen Anwaltskollektiv, in dem die vorherige Kanzlei des damals linken Staranwaltes Horst Mahler aufgegangen war.

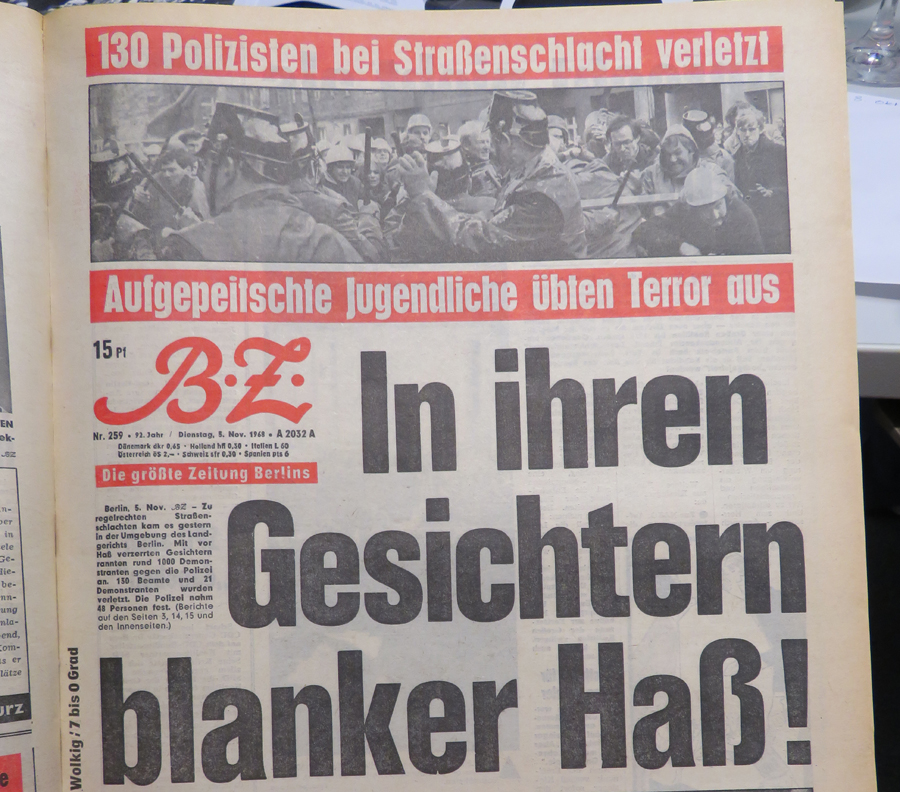

Vor allem aber nötig war die umfassende Recherche in zeitgenössischen Zeitungen. Zum Glück existierte in West-Berlin 1968 eine so vielfältige Presselandschaft wie irgendwo sonst in Deutschland und wohl nur noch an wenigen anderen Orten der Welt. Es gab damals drei regionale Abonnementzeitungen, der Größe nach die Berliner Morgenpost, den Tagesspiegel sowie den Telegraf, und ebenfalls drei Boulevardblätter: B.Z., die Berliner Ausgabe der Bild und den Abend. An den meisten Kiosken konnte man zudem täglich alle vier überregionalen Zeitungen der Bundesrepublik erwerben, Die Welt, die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche aus München und die Frankfurter Rundschau, sowie wöchentlich ein halbes Dutzend mehr oder minder politischer Magazine, von Quick über den Spiegel und den Stern bis zu Konkret. Hinzu kamen die Radioprogramme des öffentlich-rechtlichen Sender Freies Berlin und des formal von den USA kontrollierten, in Wirklichkeit ziemlich unabhängigen Rias, sowie einige Stunden am Tag das regionale Dritte Programm des SFB rund um das Flaggschiff Berliner Abendschau.

Wir wühlten uns durch unzählige Zeitungsbände.

Um die Lebenswirklichkeit in West-Berlin im Oktober und November 1968 zu schildern, wühlten wir uns durch unzählige Zeitungsbände, sahen alte Ausgabe der Abendschau und lasen Programmvorschauen der verschiedenen Radiokanäle – ihre Sendungen wurden nämlich zum größten Teil nicht aufgezeichnet.

Vollständig aber konnte ein Roman über 1968 erst werden, wenn man über West-Berlin hinausschaute. Denn vieles in jener Zeit kann man nur verstehen, wenn man die ständige Anspannung und Bedrohung durch den Kalten Krieg einbezieht. West-Berlin, also die drei von den westlichen Schutzmächten kontrollierten Sektoren der Stadt, die prekäre 160 Kilometer weit im Machtbereich des sowjetkommunistischen Blockes gelegen waren, lebte bis mindestens 1972/73 in der steten Erwartung einer neuen Eskalation durch DDR und UdSSR. Die fast elfmonatige totale Abschnürung der Stadt während der Blockade 1948/49 war im Kopf der allermeisten West-Berliner präsent.

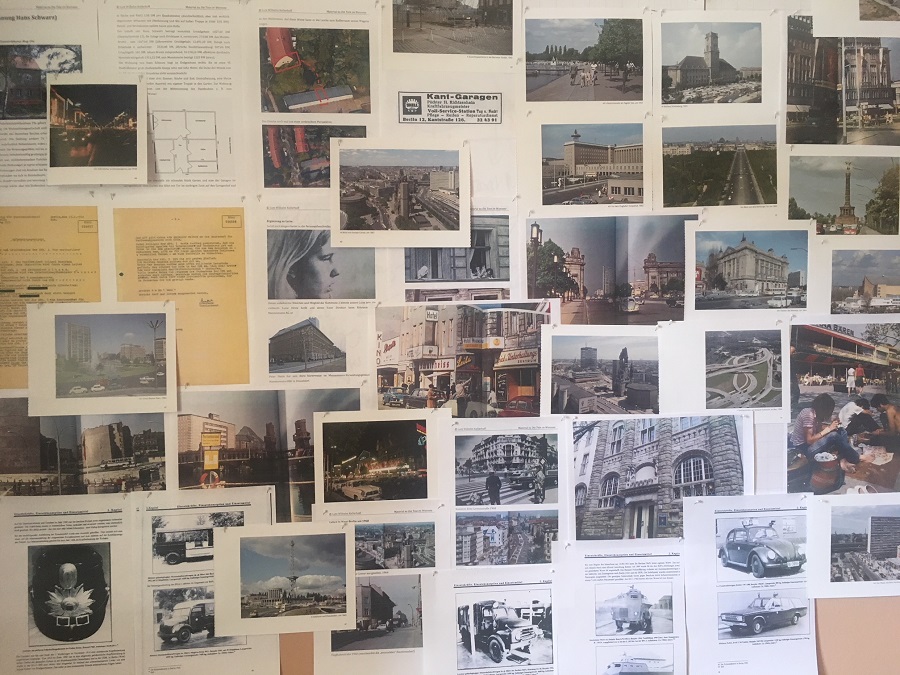

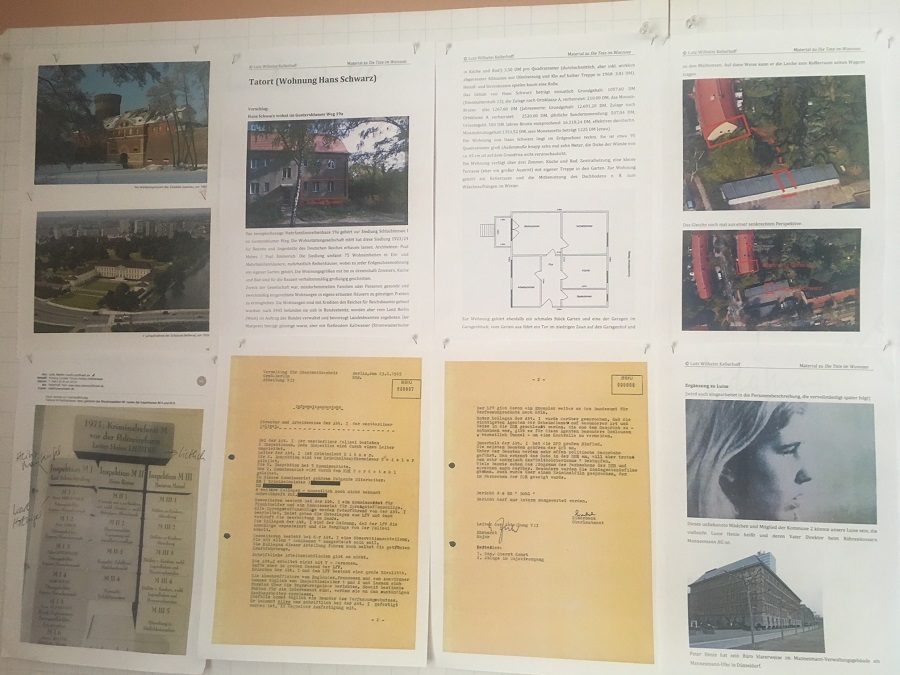

Dutzende Fotos von Tatorten und Schauplätzen, dazu zahlreiche Dokumente hingen an der Wand.

Dutzende Fotos von Tatorten und Schauplätzen, dazu zahlreiche Dokumente hingen an der Wand. Auf Flipchart-Bögen wurden die Beziehungen zwischen den handelnden Personen immer komplexer.Erst als all diese Recherchen weitgehend abgeschlossen waren, als die Figuren ein Gesicht und ein Leben hatte, konnten wir beginnen, vor dem nun genau beschriebenen Herbst 1968 als Bühnenbild einen Mordfall und seine Aufklärung zu inszenieren. Dutzende Fotos von Tatorten und Schauplätzen, dazu zahlreiche Dokumente hingen an der Wand. Auf Flipchart-Bögen wurden die Beziehungen zwischen den handelnden Personen immer komplexer. Ein halbes Dutzend Haupt- und fast zwei Dutzend Nebenfiguren wollten koordiniert sein. Und immer wieder die Frage: War so etwas im Jahr 1968 möglich?

Das Buch

West-Berlin, 1968. Studenten demonstrieren lautstark in den Straßen, während die Stasi in aller Stille Spione auf die andere Seite der Mauer schickt. Wolf Heller, Kommissar bei der Mordinspektion M I, interessiert sich eigentlich nicht für Politik. Doch dann wird eine junge Frau tot im Wannsee gefunden. Heidi Gent arbeitete in der Kanzlei des linken Anwalts Horst Mahler. Heller soll den Fall schnell abschließen, ohne allzu tief zu graben. Denn auf der Polizei lastet noch immer der Schatten des Mordes an Benno Ohnesorg, der Druck aus dem Schöneberger Rathaus ist enorm, und die sensationshungrige Presse lauert auf Fehler. Für Heller wird der Fall zur Zerreißprobe. Sein Chef und auch sein Vater, ein ehemaliger Polizist, wollen ihn mit aller Macht von weiteren Ermittlungen abbringen. Und dann zerren auch noch seine Vermieterin Paula, die ihn heiraten will, und die lässige Amerikanerin Louise aus der Kommune Wielandstraße an dem Einzelgänger. Heller muss sich entscheiden.

West-Berlin, 1968. Studenten demonstrieren lautstark in den Straßen, während die Stasi in aller Stille Spione auf die andere Seite der Mauer schickt. Wolf Heller, Kommissar bei der Mordinspektion M I, interessiert sich eigentlich nicht für Politik. Doch dann wird eine junge Frau tot im Wannsee gefunden. Heidi Gent arbeitete in der Kanzlei des linken Anwalts Horst Mahler. Heller soll den Fall schnell abschließen, ohne allzu tief zu graben. Denn auf der Polizei lastet noch immer der Schatten des Mordes an Benno Ohnesorg, der Druck aus dem Schöneberger Rathaus ist enorm, und die sensationshungrige Presse lauert auf Fehler. Für Heller wird der Fall zur Zerreißprobe. Sein Chef und auch sein Vater, ein ehemaliger Polizist, wollen ihn mit aller Macht von weiteren Ermittlungen abbringen. Und dann zerren auch noch seine Vermieterin Paula, die ihn heiraten will, und die lässige Amerikanerin Louise aus der Kommune Wielandstraße an dem Einzelgänger. Heller muss sich entscheiden.

„Die Tote im Wannsee“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

[…] Über den Entstehungsprozess des Krimis, der zur Zeit der Schlacht am Tegeler Weg am 4. November 1968 spielt, gibt der Blog des Ullstein-Verlags Auskunft. […]