Wir leben in einer vernetzten Welt, Netzwerke sind überall. Der Historiker Niall Ferguson erkannte erst bei der Arbeit an seiner Biografie Henry Kissingers, welch entscheidende Bedeutung Netzwerke für historische Zusammenhänge und Entwicklungen haben. Er sagt: Auch die Geschichte war von Netzwerken geprägt. Erst wenn wir sie verstehen, können wir mit den riesigen und schnellen Informationsnetzwerken unserer Zeit angemessen umgehen.

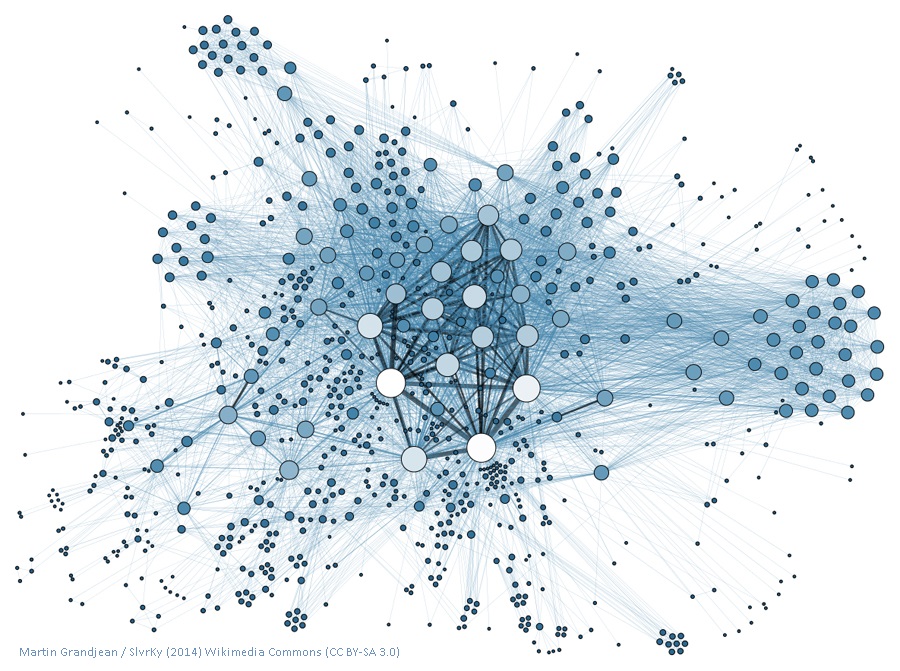

Visualisierung einer Analyse sozialer Netzwerke

Wie es scheint, sind Netzwerke heute überall. In der ersten Woche des Jahres 2017 brachte die New York Times 136 Storys, in denen das Wort »Netzwerk« vorkam. Gut ein Drittel der Artikel behandelte TV-Netzwerke, zwölf bezogen sich auf Computer-Netzwerke und zehn auf verschiedene politische Netzwerke. Es gab aber auch Storys über Transport-, Finanz-, Terror- und Gesundheitsnetzwerke sowie über Sozial-, Ausbildungs-, Verbrechens-, Telefon-, Rundfunk-, Strom- und Geheimdienst-Netzwerke. Diese Lektüre bietet einen Blick auf eine Welt, in der, so das gängige Klischee, »alles mit allem verbunden ist«. Manche Netzwerke verknüpfen Aktivisten miteinander, andere Mediziner, wieder andere verbinden automatische Registrierkassen. Es gibt ein Krebs-Netzwerk, ein Netzwerk von Dschihadisten, ein Orca-Netzwerk. Manche Netzwerke – allzu oft als »weit gespannt«(1) bezeichnet – sind international, andere dagegen regional; einige sind ätherisch, andere im Untergrund. Es gibt Netzwerke der Korruption, Tunnel-Netzwerke, Spionagenetzwerke; es gibt sogar ein Netzwerk zur Verabredung von Tennis-Matches. Netzwerk-Hacker attackieren Netzwerk-Verteidiger. Und all das wird überlagert von terrestrischen, Kabel- und Satelliten-Netzwerken.

In Bleak House war der Nebel überall. Heute sind es die Netzwerke, die, in Anlehnung an Dickens, stromauf und stromab zu finden sind. »Die Alternative zum Networking ist Scheitern«, lesen wir in der Harvard Business Review.(2) Dasselbe Journal behauptet: »Ein entscheidender Grund, weshalb Frauen in Führungspositionen zurückliegen, besteht darin, dass sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit über ausgedehnte Netzwerke verfügen, die sie als potenzielle Führungskräfte unterstützen und fördern.«(3). Ein weiterer HBR–Artikel zeigt, dass »Manager von Investmentfonds höher konzentrierte Wetten auf Unternehmen abschlossen, mit denen sie durch ein Ausbildungsnetzwerk verbunden waren«, und dass diese Investments bessere Renditen (Der Gewinn lag bei 21 Prozent, wenn sowohl der Portfolio-Manager als auch der Vorstand dieselbe Universität besucht und mit einer gewissen zeitlichen Überschneidung den gleichen Abschluss hatten – im Vergleich zu 13 Prozent, wenn keine solche Verbindung bestand) brachten als der Durchschnitt (4). Allerdings würde nicht jeder daraus schließen, dass das Netzwerk der »Kumpel« eine segensreiche Kraft ist, die es wert wäre, von »Mädels« nachgeahmt zu werden.

Im Finanzsektor wurden einige »Experten-Netzwerke« als Kanäle für Insider-Geschäfte oder Zinsmanipulationen enttarnt.(5) Auch wurden Netzwerke für die globale Finanzkrise von 2008 verantwortlich gemacht, insbesondere das zunehmend komplexere Netzwerk, das die Banken der Welt in ein System der globalen Übertragung und Ausweitung von Verlusten aus US-Subprime-Hypotheken verwandelte.(6) Die von Sandra Navidi in ihrem Buch Superhubs geschilderte Welt mag manchem glanzvoll vorkommen. In ihren Worten sind es auserwählte Wenige – sie benennt nur zwanzig Personen –, »die über das exklusivste und wertvollste Gut verfügen: ein allumspannendes Netzwerk höchstpersönlicher Beziehungen«. Diese Beziehungen werden in einer noch kleineren Zahl von Institutionen geschmiedet und gepflegt: das Massachusetts Institute of Technology, Goldman Sachs, das Weltwirtschaftsforum, drei philanthropische Einrichtungen, darunter die Clinton Global Initiative, und das Four Seasons in New York.(7) Doch eine der Kernbotschaften von Donald J. Trumps erfolgreicher Wahlkampagne im Jahr 2016 lautete, dass es sich dabei um die sehr »globalen Sonderinteressen« handle, die hinter dem »gescheiterten und korrupten politischen Establishment« stünden – personifiziert durch Hillary Clinton, die von ihm besiegte Kandidatin.(8)

Ohne eine Diskussion der Rolle medialer Netzwerke – von Fox News über Facebook zu Twitter, dem vom siegreichen Kandidaten bevorzugten Netzwerk – wird keine Darstellung der US-Präsidentschaftswahl von 2016 vollständig sein (als dieses Buch entstand, hatte Donald J. Trump 33,8 Millionen Follower auf Twitter. Er selbst folgt nur 45 Personen oder Institutionen). Zu den vielen Ironien der Wahl gehört, dass Trumps netzwerkgetriebener Wahlkampf einen so großen Teil seines Feuers gegen Clintons Elite-Netzwerk richtete – dem Trump einst selbst angehört hatte, wie Clintons Anwesenheit bei seiner dritten Hochzeit belegte. Wenige Jahre vor der Wahl war ein Gebilde namens »The Trump Network« – 2009 gegründet, um Produkte wie Vitaminergänzungspräparate mit Trumps Segen zu verkaufen – bankrott gegangen. Hätte Trump die Wahl verloren, hätte er Trump TV als Fernsehsender gestartet. Einer der vielen Gründe, weshalb er nicht verlor, lag darin, dass das Netzwerk des russischen Geheimdienstes alles tat, um den Ruf seiner Gegnerin zu schädigen. Dazu nutzte man vor allem die Website WikiLeaks und den Fernsehsender RT. Einem teilweise unklassifizierten Bericht der US-Geheimdienste zufolge »ordnete der russische Präsident Wladimir Putin 2016 eine Einflusskampagne an«, die darauf abzielte, »Ministerin Clinton anzuschwärzen und ihre Wählbarkeit und potenzielle Präsidentschaft zu schädigen«, worin sich Moskaus »klare Bevorzugung« Trumps zeige. Im Juli 2015, so der Bericht, »erhielt der russische Geheimdienst Zugang zu Netzwerken des Democratic National Committee (DNC) und erhielt diesen Zugang bis mindestens Juni 2016 aufrecht«, wobei er systematisch die E-Mails veröffentlichte, die er durch WikiLeaks erhielt. Gleichzeitig »trug Russlands staatlich betriebene Propagandamaschine – bestehend aus dem heimischen Medienapparat, Medien, die auf ein globales Publikum zielten (wie RT und Sputnik), sowie einem Netzwerk quasi-amtlicher Trolle – zu der Einflusskampagne bei, indem sie als Plattform für Botschaften des Kreml an russisches und internationales Publikum diente«.(9)

Doch Trump gewann noch aus einem anderen Grund: Islamistische Terroristen des sogenannten Islamischen Staates verübten in den zwölf Monaten vor der Wahl mehrere Anschläge, darunter zwei in den USA (in San Bernardino und Orlando). Diese Attacken verstärkten die Attraktivität von Trumps Schwur, »die Unterstützungsnetzwerke für den radikalen Islam in diesem Land aufzudecken, auszuschalten und nach und nach zu beseitigen« und »Irans globales Terrornetzwerk vollständig zu zerlegen«.(10)

Kurz, wir leben im »Netzwerk-Zeitalter«.(11) Joshua Ramo hat es»das Zeitalter der Netzwerk-Macht« genannt.(12) Adrienne Lafrance bevorzugt »das Zeitalter der Verflechtung«.(13) Parag Khanna schlägt sogar eine neue Wissenschaftsdisziplin – »Konnektografie« – vor, um »die globale Netzwerk-Revolution« zu kartieren.(14) Laut Manuel Castells »verweist die Netzwerk-Gesellschaft auf eine qualitative Veränderung der menschlichen Erfahrung«.(15) Netzwerke transformieren den öffentlichen Raum und damit die Demokratie selbst.(16) Aber zum Besseren oder zum Schlechteren? »Die neue Technologie (…) kommt vor allem den Bürgern zugute«, schreiben Googles Jared Cohen und Eric Schmidt. »Nie zuvor waren so viele Menschen in Echtzeit über ein Netzwerk miteinander verbunden«, mit wahrhaft die »Spielregeln ändernden« Implikationen für die Politik überall.(17) Einer anderen Sicht zufolge gewinnen globale Unternehmen wie Google systematisch »strukturelle Vorherrschaft«, indem sie Netzwerke dazu nutzen, nationale Souveränität und die kollektivistische Politik, die sie ermöglicht, zu untergraben.(18)

Die gleiche Frage lässt sich auch für die Wirkung von Netzwerken auf das internationale System stellen: zum Besseren oder zum Schlechteren? Für Anne-Marie Slaughter erscheint es sinnvoll, globale Politik durch eine Kombination des traditionellen »Schachbretts« zwischenstaatlicher Diplomatie und des neuen »Geflechts (…) von Netzwerken« neu zu konfigurieren, um die Vorteile des Letzteren (etwa Transparenz, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit) zu nutzen.(19) Die Staatsfrauen der Zukunft, meint sie, werden »Webakteure [sein], die mit Verbindungsstrategien neben den Regierungen Macht und aktive Führerschaft ausüben«.(20) Parag Khanna freut sich auf eine »Welt der Lieferketten«, in der globale Firmen, Megastädte »Aerotropoleis« und »regionale Staatenbünde« sich auf ein endloses, aber letztlich friedliches »Tauziehen« um ökonomische Vorteile einlassen, das einem »riesigen Multiplayer-Spiel« ähnelt.(21) Es erscheint jedoch – nicht nur für Joshua Ramo, sondern auch für seinen Mentor Henry Kissinger – zweifelhaft, dass solche Tendenzen die globale Stabilität stärken werden. Kissinger schreibt:

Die Ausweitung der Kommunikation über Netzwerke im sozialen, finanziellen, industriellen und militärischen Bereich (…) hat die Verwundbarkeiten revolutioniert. Da sie so rasant verlief, dass die meisten Regeln und Regularien (und sogar das technische Verständnis der Regulatoren) hinterherhinken, führte sie in mancher Hinsicht den Naturzustand herbei (…), dessen Überwindung laut Thomas Hobbes der Antrieb dafür war, eine politische Ordnung zu errichten. (…) Dadurch herrschen in den diplomatischen wie strategischen Beziehungen zwischen den »Cybermächten« von vornherein asymmetrische Verhältnisse und eine systeminhärente weltweite Störung (…). Ohne formulierte Regeln für ein internationales Verhalten wird die innere Dynamik des Systems in die Krise führen.(22)

Wenn der »Erste Cyber-Weltkrieg« bereits begonnen hat, wie manche behaupten, dann ist es ein Krieg zwischen Netzwerken.(23) Die beunruhigendste Aussicht bei alledem ist, dass ein einziges globales Netzwerk den Homo sapiens letztlich überflüssig machen und dann auslöschen wird. In seinem Buch Homo Deus behauptet Yuval Harari, das Zeitalter großer, auf Schriftsprache, Geld, Kultur und Ideologie – Produkte von auf Kohlenstoff basierenden menschlichen neuronalen Netzwerken – gegründeter »Netzwerke der Massenkooperation« weiche einer neuen Ära von auf Silizium basierenden Computernetzwerken, die sich auf Algorithmen stützen. In diesem neuen Netzwerk werden wir sehr schnell eine ähnliche Bedeutung für die Algorithmen haben wie Tiere heute für uns. Die Trennung vom Netzwerk wird den Tod des Individuums bedeuten, weil das Netzwerk unsere Gesundheit rund um die Uhr aufrechterhalten wird. Doch die Verbindung mit dem Netzwerk wird am Ende den Tod der Spezies bedeuten: »Die Maßstäbe, die wir selbst entwickelt haben, werden uns dazu verdammen, den Mammuts und den chinesischen Flussdelfinen ins Vergessen zu folgen.«(24) Angesichts von Hararis trostlosem Urteil über die Vergangenheit des Menschen würde dies wohl unser gerechter Lohn sein.(25)

Piazza del Campo, Siena

„Türme und Plätze“ handelt mehr von der Vergangenheit als von der Zukunft. Oder, um genau zu sein: Dieses Buch will vor allem durch die Erforschung der Vergangenheit etwas über die Zukunft erfahren, anstatt sich auf Fantastereien oder die willkürliche Zukunftsprojektion aktueller Trends einzulassen. Es gibt (nicht zuletzt im Silicon Valley) diejenigen, die bezweifeln, dass sie in Zeiten so rascher technologischer Innovation viel aus der Vergangenheit lernen können.(26) Tatsächlich geht ein großer Teil der eben skizzierten Debatte davon aus, dass soziale Netzwerke ein neues Phänomen sind und dass ihre heutige Allgegenwart beispiellos ist. Das ist falsch. Selbst wenn wir ständig über sie reden, ist es in Wahrheit so, dass die meisten von uns nur ein sehr beschränktes Verständnis davon haben, wie Netzwerke funktionieren, und fast nichts darüber wissen, wo sie herkommen. Wir übersehen weitgehend, wie sehr sie in der Natur verbreitet sind, welche Schlüsselrolle sie in unserer Evolution als Spezies gespielt haben und wie sehr sie ein integraler Bestandteil der Geschichte des Menschen gewesen sind. Deshalb neigen wir dazu, die Bedeutung von Netzwerken in der Vergangenheit zu unterschätzen, und nehmen irrigerweise an, die Geschichte könne uns zu diesem Thema nichts lehren.

Selbstverständlich hat es noch nie so große Netzwerke gegeben wie heute. Und auch die Informationsflüsse – oder, wenn man so will, die des Ungemachs – waren niemals so schnell. Doch Größe und Geschwindigkeit sind nicht alles. Wir werden die riesigen, superschnellen Netzwerke unserer Zeit nie verstehen – und vor allem werden wir keine Ahnung haben, ob das Netzwerk-Zeitalter erfreulich emanzipatorisch oder scheußlich anarchisch sein wird –, wenn wir nicht die kleineren, langsameren Netzwerke der Vergangenheit erforschen. Denn auch sie waren allgegenwärtig; und mitunter tatsächlich sehr mächtig.

Anmerkungen

1 Margit Feher, »Probe into Deaths of Migrants in Hungary Uncovers ›Vast Network‹«, Wall Street Journal, 12. Oktober 2016.

2 Herminia Ibarra und Mark Lee Hunter, »How Leaders Create and Use Networks«, Harvard Business Review, Januar 2007.

3 Athena Vongalis-Macrow, »Assess the Value of Your Networks«, Harvard Business Review, 29. Juni 2012.

4 Lauren H. Cohen und Christopher J. Malloy, »The Power of Alumni Networks«, Harvard Business Review, Oktober 2010.

5 Andrew Ross Sorkin, »Knowledge is Money, But the Peril is Obvious«, The New York Times, 26, November 2012. Siehe dazu Enrich, Spider Network.

6 Siehe Andrew Haldane, »On Tackling the Credit Cycle and Too Big to Fail«, Januar 2011 (www.iiea.com/event/download_powerpoint?urlKey= andrew-haldane-on-fixingfinance).

7 Navidi, Superhubs, insbes. S. 17 ff., 75 ff., 90, 109 f.

8 www.youtube.com/watch?v=vST61W4bGm8.

9 »Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections«, 6. Januar 2016 (apps.washingtonpost.com/g/page/politics/the-intelligence-com- munity-report-on-russian-activities-in-the-2016-election/2153/).

10 Donald J. Trump, Rede am 15. August 2016 (assets.donaldjtrump.com/Ra- dical_Islam_Speech.pdf); Rede AIPAC am 21. März 2016 (time.com/4267058/ donald-trump-aipac-speech-transcript/).

11 Ito und Howe, Whiplash.

12 Ramo, Seventh Sense, S. 92.

13 Adrienne Lafrance, »The Age of Entanglement«, The Atlantic, 8. August 2016.

14 Khanna, Connectography.

15 Castells, Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, S. 535.

16 Friedland, »Electronic Democracy«. Siehe auch Boeder, »Habermas’s Heritage«.

17 Schmidt und Cohen, Die Vernetzung der Welt, S. 8.

18 Grewal, Network Power, S. 294.

19 Anne-Marie Slaughter, »How to Succeed in the Networked World«, Foreign Affairs (November/Dezember 2016), S. 76.

20 Slaughter, Chessboard and the Web, KL 2893–2894.

21 Khanna, Connectography, S. 139.

22 Siehe Kissinger, Weltordnung, S. 392–396.

23 Martin Belam, »We’re Living Through the First World Cyberwar–But Just Haven’t Called It That«, Guardian, 30. Dezember 2016.

24 Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit, S. 133; Harari, Homo Deus, S. 534.

25 Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit. S. 504 f.

26 Siehe z. B. Vinod Khosla, »Is Majoring in Liberal Arts a Mistake for Students?«, Medium, 10. Februar 2016 (medium.com/@vkhosla/is-majoring-in-liberal-arts-a-mistake-for-students-fd9d20c8532e).

Dieser Text ist ein Auszug aus „Türme und Plätze. Netzwerke, Hierarchien und der Kampf um die globale Macht“ (Propyläen, 2018).

Das Buch

Wir haben uns daran gewöhnt, dass unsere Geschichte von hierarchischen Strukturen geprägt wurde. Aber was wir oft übersehen: Auch soziale Netzwerke haben ihren Beitrag zur Weltgeschichte geleistet und sind keineswegs nur ein Phänomen der Gegenwart. Netzwerke aller Art – die Aktivitäten auf den »Plätzen« – haben schon seit Jahrhunderten die hierarchischen »Türme« der Herrschaftssysteme und Machtapparate beeinflusst oder gar zum Einsturz gebracht. Spanische Forscher und Eroberer stießen ganze Imperien in den Abgrund. Buchdrucker untergruben das päpstliche Religionsmonopol. Spione, Banker, Wissenschaftler oder Freimaurer forderten die politischen Machthaber heraus. Niall Ferguson zeigt, dass solche Netzwerke – bis hin zu Facebook, Google, »IS« und »Trumpworld« – der lange Zeit übersehene Schlüssel zum Verständnis der Geschichte sind.

„Türme und Plätze“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

Niall Ferguson auf Twitter

Niall Ferguson bei facebook