Warum leuchten Buchcover derzeit in Neonfarben um die Wette? Was ist ein absolutes No go in der Covergestaltung und wieso haben literarische Titel gerade alle einen Vogel? Wir haben mit unserer Art Direktorin Sabine Wimmer über die Entstehung von Covertrends gesprochen.

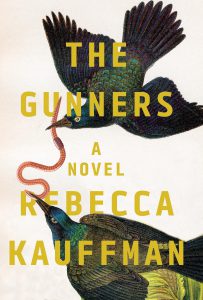

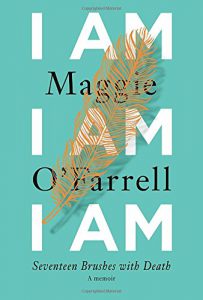

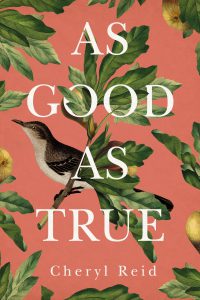

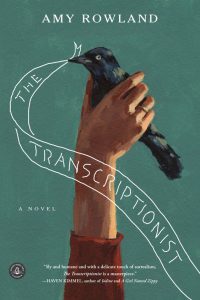

Covertrend: (gewürgter) Vogel ©Algonquin Books ©MCD Books

Wie informieren Sie sich über aktuelle Trends bei der Covergestaltung?

Was die deutschsprachige Konkurrenz betrifft, schaue ich mich tatsächlich einfach in Buchhandlungen um. Es gibt eine Buchhandlung, in der man mich wahrscheinlich schon für verrückt hält, weil ich immer nur die Bücher aufschlage und schaue, welche Grafikagentur im Klappenumschlag steht und das Buch anschließend wieder zuschlage, anstatt mich für die Inhalte zu interessieren. Und noch bevor die Bücher erscheinen ist es interessant, die Vorschaukataloge der Konkurrenz durchzusehen.

Was die Orientierung im Ausland betrifft, finde ich viel Anregung im Internet. So wenig ich Amazon mag: zum Recherchieren ist es toll. Es gibt aber auch wirklich viele Seiten und Blogs, die sich mit Buchcoverdesign beschäftigen. Und dann gibt es noch die Frankfurter Buchmesse, wo ich es immer spannend finde, durch die Hallen der ausländischen Verlage zu gehen.

Das heißt, sie schauen gezielt im Literaturbetrieb nach Covertrends. Gibt es auch andere Bereiche wie die Mode- oder Musikindustrie, die Sie inspirieren?

Es ist sicher kein Zufall, wenn ein Buchcover genauso aussieht wie die Schachtel eines Chanel-Parfums. Bestimmte Trends fallen einem automatisch auf, wenn man einkaufen geht. Das betrifft in der Mode die Farben und Muster, in Zeitschriften, Filmen und ganz allgemein der Werbung die Bildsprache und Typographie.

Wenn ich auf der Suche nach Inspiration für die Covergestaltung leichter Frauenunterhaltung bin, schaue ich mich z.B. gerne in Geschäften um, in denen es Geschenk- und Wohnungsdekorationsartikel gibt. Ich weiß noch, wie ich vor einer Weile festgestellt habe, dass es plötzlich alles im Shabby Chic-Look gab, dann kam der Handlettering-Trend, die Zeitschrift Flow usw. Einflüsse wie diese übertragen sich ganz automatisch auf meine Arbeit an Buchcovern wie zum Beispiel der „Dream Maker“Reihe.

Gibt es Unterschiede, was die Covergestaltung von Sachbuch- und Belletristiktiteln betrifft?

Wenn ich einen Entwurf für ein Roman-Cover mache, gehe ich bei der Recherche so vor, dass ich mich zunächst über den Inhalt, die Zeit und das Umfeld des Romans informiere. Ein Beispiel ist „Mein Leben als Affenarsch“ von Oskar Roehler. Die Geschichte spielt in den 80er Jahren im Punk-Milieu von Berlin. Hier hatte ich das Glück, dass ich einen Freund habe, der eine umfangreiche Punk-Plattensammlung hat. Als ich die durchgesehen habe, ist mir aufgefallen, dass damals viel mit (teilweise sehr trashiger) Schwarz-Weiß-Fotografie gearbeitet wurde. Außerdem wurde oft und gerne Neon-Pink verwendet. Beides habe ich für die Gestaltung dieses Romans genutzt.

Cover-Recherche: (oben) Oskar Roehles „Mein Leben als Affenarsch“ und (unten) Ulrich Tukurs „Die Spieluhr“ ©Ullstein

Ein anderes Beispiel ist „Die Spieluhr“ von Ulrich Tukur, der selbst eine Art Gesamtkunstwerk ist und in einer anderen Zeit zu leben scheint. So ist auch der Text, eine schauerromantische Novelle. Diese Antiquiertheit habe ich bei der Covergestaltung aufgegriffen und mich an der Buchkunst des beginnenden 20. Jahrhunderts orientiert. Das Buch wurde sehr wertig ausgestattet, mit Leinen bezogen und einer Goldprägung versehen.

Was den Inhalt betrifft, gehen die Meinungen auseinander, ob man alle Bücher, die man gestaltet, auch gelesen haben sollte. Ich kann nur sagen, dass ich es als sehr hilfreich erachte, mir die Exposés durchzulesen und zumindest einen Teil des Textes zu kennen, um ein Gefühl für das Buch zu bekommen. Außerdem hilft es, mit den LektorInnen zu sprechen, weil sie die Essenz eines Textes besonders deutlich hervorheben können. Man kann aber auch großartige Cover gestalten, ohne die Inhalte zu kennen. Ein Beispiel dafür ist der Designer Reid Miles, der beim Jazzlabel Blue Note in den 50er und 60er Jahren hervorragende Plattencover entworfen hat. Miles hat Jazz gehasst und daher nie die Musik gehört, für die er Cover gestaltet hat – die aber total stimmig waren. Mein größter Buchcoverdesign-Held der Gegenwart, Peter Mendelsund bei Knopf in New York ist hingegen der Überzeugung, dass man die Bücher vor der Covergestaltung lesen muss.

Gerade bei Sachbüchern ist das manchmal jedoch schwer, da es dort Themenbereiche gibt, die mir nicht vertraut sind. Und auch die Umfeldrecherche abseits der Verlagswelt ist im Sachbuchbereich schwieriger. Ich wüsste nicht, was ich beim Einkauf im Drogeriemarkt sehen könnte, das mich zur Covergestaltung beispielsweise eines philosophischen Buches inspirieren könnte. Hier gibt es also deutliche Unterschiede zur Gestaltung von literarischen Titeln. Ein Covertrend, der seit „Darm mit Charme“ zu beobachten ist, ist die Kombination aus (gutaussehender) Experte/Expertin zu einem wissenschaftlichen Thema plus niedliche Illustration.

Giulia Enders hat’s vorgemacht: Covertrend WissenschaftlerIn & Illustration

Versuchen Sie auch manchmal Abstand von Trends zu halten?

Ja, definitiv. Ich finde die Vergleichsanalyse bereits erschienener Titel auch deshalb spannend, weil ich dann sehe, wie lange ein bestimmter Covertrend bereits anhält und ob wir uns davon wegbewegen sollten. Ich erinnere mich beispielsweise daran, wie begeistert einige KollegInnen waren, als wir uns das Originalcover zu David Barnetts „Miss Gladys und ihr Astronaut“ angeschaut haben. Zu sehen war eine scherenschnittartige Ilustration von drei Personen vor einem Mond, eine gelernte Optik, wie man sie etwa von den Bestsellern von Jojo Moyes kennt – natürlich jubeln da erst einmal alle. Man muss jedoch bedenken, dass so vieles auf dem Markt unterwegs ist, das eben genau so aussieht. Wenn Ullstein ein halbes Jahr später wieder mit einem derartigen Cover um die Ecke kommt, gehen wir damit völlig in der Masse unter.

Der deutsche Markt hinkt, was ungewöhnliche Buchcovergestaltung betrifft, leider etwas hinterher. Was ich da in Amerika sehe, ist oft deutlich weiter vorn und insofern als Trendbarometer sehr hilfreich.

Die GrafikerInnen, die nun seit einigen Jahren für uns arbeiten, sind wirklich die besten in der Branche und ich möchte, dass sie gerne für uns arbeiten.

Inwiefern ist der amerikanische Markt so viel weiter, was die Covertrends betrifft?

Die Amerikaner sind viel mutiger bei der Titelgestaltung, nicht in allen Bereichen, aber gerade was die junge Literatur betrifft schon. Dort gibt es schräge, wilde, aber auch mal abstoßende und rätselhafte Cover. Ich finde das irrsinnig spannend, weil nicht so sehr darauf geschaut wird, was massentauglich ist und möglichst nicht spaltet. Ein Cover darf auch mal provozieren. Bei der Arbeit am ersten Ullstein fünf– Programm habe ich entsprechend viele Vergleichstitel aus Amerika eingebracht.

Informieren Sie die GrafikerInnen vor einem Auftrag, was erlaubt ist oder was auf Verlagsseite von ihnen erwartet wird?

Die GrafikerInnen, die nun seit einigen Jahren für uns arbeiten, sind wirklich die besten in der Branche und ich möchte, dass sie gerne für uns arbeiten. Ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit besteht deshalb zum einen darin, sie zu briefen, aber zum anderen auch darin, sie zu motivieren und ihre Arbeit als KünstlerInnen wertzuschätzen. Die Anzahl an geeigneten GrafikerInnen ist gar nicht so groß, wie man vielleicht annehmen könnte. In Berlin gilt zwar noch immer: „Wirf einen Stein und du triffst einen Grafiker“, doch es gibt gar nicht so viele, die wissen, wie man ein gutes Buchcover gestaltet.

Außerdem ist der Verlag mit dafür verantwortlich, welche Schere sich im Kopf der GrafikerInnen bildet. Wenn sie bestimmte Arten von Entwürfen immer wieder zurückgeschickt bekommen, weil der Verlag sie zu riskant findet, werden sie es mit solchen Ideen beim nächsten Mal gar nicht erst probieren – obwohl sich der Verlag dann vielleicht gerade das wünscht. Bei Ullstein fünf konnte ich die GrafikerInnen ermutigen, ganz frei an die Covergestaltung für dieses neue Imprint heranzugehen, was zu tollen Ergebnissen geführt und den GestalterInnen und mir große Freude gemacht hat.

Bekommen die AutorInnen verschiedene Entwürfe ihres Covers zu sehen und dürfen sie an der Entscheidung mitwirken?

Das kommt auf den jeweiligen Titel an, manche AutorInnen haben ohnehin ein vertraglich zugesichertes Cover-Approval, aber natürlich möchten wir, dass jede Autorin und jeder Autor seinen/ihren Umschlag mag. In der Regel bekommen die AutorInnen unseren Favoriten zu sehen – also den Entwurf, für den sich Lektorat, Vertrieb, Presse und Marketing entschieden haben – und können dazu ihr Feedback abgeben, das wir sehr ernst nehmen.

Das ist manchmal ein intensiver Austausch, da AutorInnen tolle Texte schreiben können aber nicht zwangsläufig und in allen Fällen auch optische Menschen sind. Ich freue mich in solchen Fällen immer sehr, wenn der Autor oder die Autorin der Kompetenz des gesammelten Sachverstandes des Verlags vertraut.

Nun war vor wenigen Wochen wieder eine Vergleichscover-Sitzung bei Ullstein. Können Sie uns verraten, auf welche Trends wir uns für das nächste Programm einstellen können?

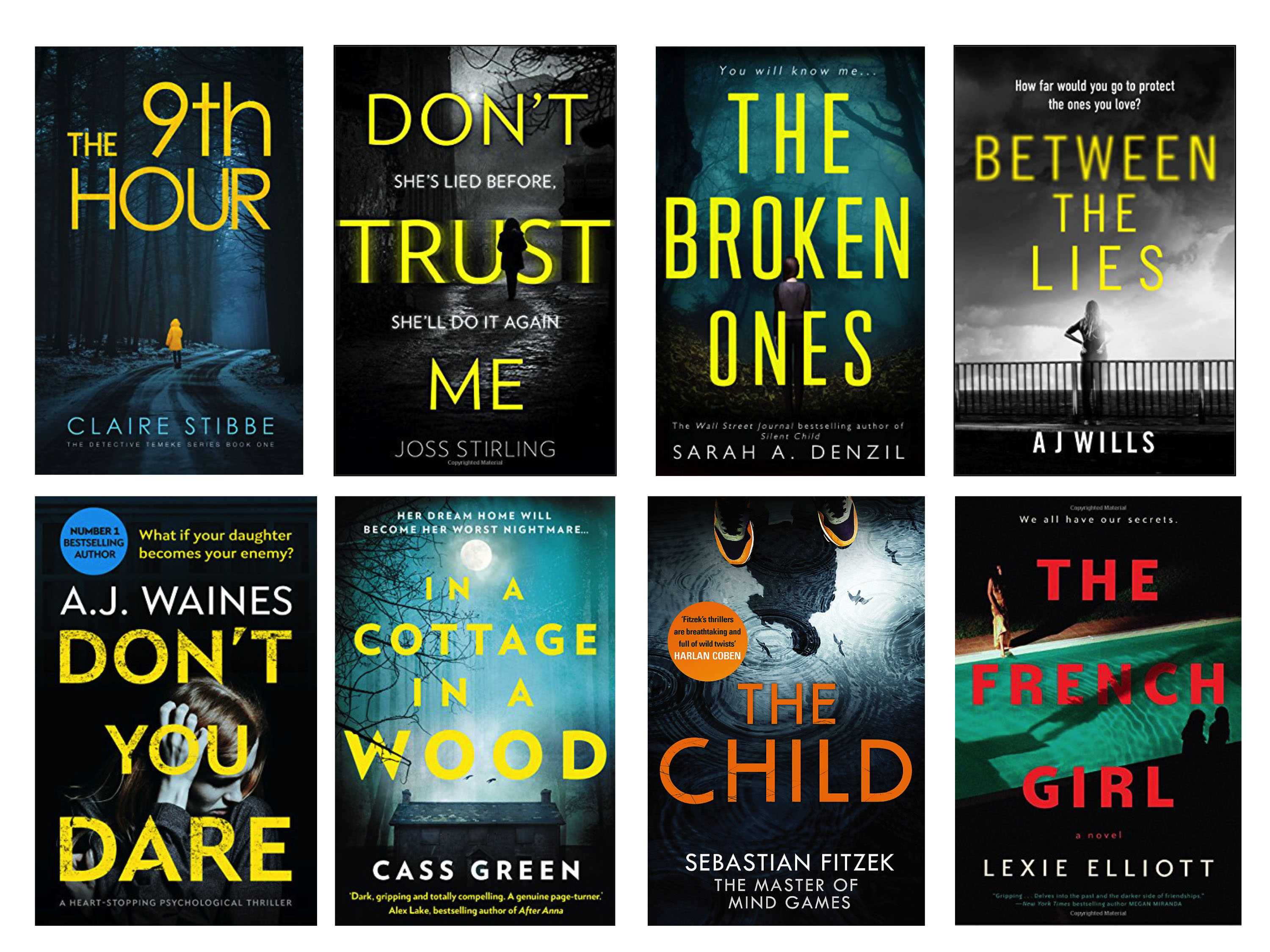

Ich habe da ehrlich gesagt wenig Neues gefunden. Ein Trend, der sich weiterhin fortsetzt, ist eine Ästhetik aus dem Krimibereich, der mit „Gone Girl“ begonnen hat. Davor war lange Zeit „Schrabbel“-Typografie mit oder ohne Blutstropfen angesagt. Bei „Gone Girl“ war dagegen mit einem Mal alles sehr clean: serifenlose Typo, auf Mittelachse in Versalien und ein stilles Motiv dahinter.

Krimi-Covertrend: sreifenlose Typo, auf Mittelachse in Versalien und ein stilles Motiv dahinter.

©Harper Collins UK

Diese serifenlosen Titel in Versalien – sehr stylisch, sehr cool – ziehen sich bis heute durch. In den letzten zwei Jahren ungefähr ist zudem zu beobachten, dass (anfangs im amerikanischen, nun auch im deutschsprachigen Raum) häufig Typo und Motiv miteinander verfließen und das Motiv teilweise vor und hinter der Typo weiterläuft.

Ansonsten gilt aktuell im In- wie im Ausland: Vögel.

Ohne Ende Vögel und Federn.

Vögel? Bezieht sich dieser Trend auf ein bestimmtes Genre?

In der Literatur ist der Vogel-Trend besonders verbreitet. Vor einem halben Jahr habe ich dieses Cover im Ausland entdeckt und fand das ziemlich cool, jetzt sehe ich genau das bei Rowohlt und Hanser. Wir scheinen uns also alle an den gleichen Stellen zu informieren (lacht). Interessant ist auch das Motiv „gewürgter Vogel“. Warum das nun so gekommen ist, habe ich mich auch gefragt – vielleicht hat das mit dem Erfolg von Donna Tartts „Distelfink“ zu tun?

Das heißt, man orientiert sich vor allem am amerikanischen Markt. Gibt es auch andere Vorbilder? Ich weiß vom französischen Markt, dass die Covergestaltung dort wahnsinnig schlicht gehalten wird.

(lacht) Ja, das ist mein Running Gag. Die französischen Cover sind leider unglaublich schlecht. Schließlich könnte man ja auch rein typografische Cover machen, die gut aussehen. Die Franzosen haben hingegen ein Händchen dafür, die ausdruckslosesten Schriften auszusuchen. Es kommt wirklich selten vor, dass das Originalcover eines Buches aus Frankreich so gelungen ist, dass wir darüber nachdenken, es für unsere Ausgabe zu übernehmen.

Man sollte die Betrachter, in diesem Fall also die Leser, nie für dumm erklären, denn das sind sie nicht.

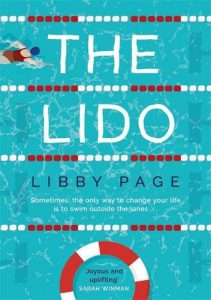

Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir bei Übersetzungen immer zunächst schauen, wie das Cover zu einem Titel in anderen Ländern aussieht. Besonders interessant ist das, wenn ein Buch bereits in viele Länder verkauft wurde. Ein Beispiel in unserem nächsten Programm ist „The Lido“ von Libby Page (auf Deutsch: „Im Freibad“), dessen Originalcover in fast allen europäischen Ländern übernommen wurde. Nur in einigen wenigen Ländern, wie den Niederlanden, hat man eigene Entwürfe gemacht, die in meinen Augen jedoch nicht an die Qualität des Originalcovers herankommen.

Wenn man das Originalcover verwendet, muss man dieses dann dem Originalverlag abkaufen?

Unbedingt, ich bin eine große Verfechterin von Urheberrechten. Cover in ähnlicher Weise nachzubauen um sie nicht dem Originalgestalter/der Originalgestalterin abkaufen zu müssen finde ich schäbig – immerhin bedient man sich an der Idee einer anderen Person. Ich selbst schaue auch gerne auf bookcoverarchive, aber wenn mir dort etwas gefällt, dann kaufen wir die Übernahme ein, selbst dann, wenn wir das Cover für unsere Ausgabe noch verändern.

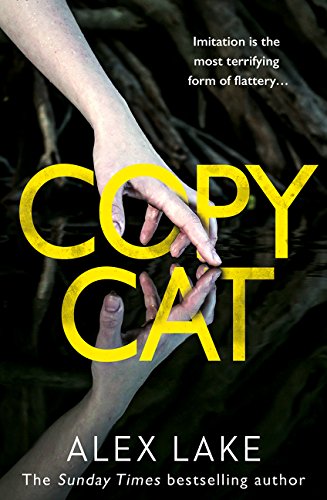

Und dann gibt es so freundliche Grafiker wie Peter Mendelsund, der so geniale Cover macht wie jenes zu „Turings Kathedrale“ über Alan Turing, den Erfinder eines frühen Computers, der mit der Hilfe von Lochkarten arbeitete (löst den Umschlag vom Buch).

George Dyson: Turings Kathedrale. Umschlag: (c) Peter Mendelsund

Mendelsund hat eben diese Lochkarten in Form von Ausstanzungen auf dem Umschlag nachempfunden. So einfach und so genial. Im Original ist das Buch dann noch mit einem Foto von Turing bezogen, welches man durch die Löcher durchblicken sieht. Als wir nun Mendelsund für dieses Cover in der deutschen Übersetzung angefragt haben, hat er uns die Übernahme einfach geschenkt.

Ausstanzungen im Umschlag gab es auch im Cover zu Sophie Divrys „Als der Teufel aus dem Badezimmer kam“.

Richtig, da haben wir das Cover tatsächlich aus dem Französischen übernommen! (lacht) Wir haben allerdings die Typo verändert (was die Franzosen ganz schrecklich fanden). Die Idee, die Teufelshörner auszustanzen, stammt von mir.

Divrys Roman fällt neben der besonderen Ausstattung aufgrund des knallroten Umschlags auf. Rote Bücher waren, wie mir scheint, eine ganze Zeit lang im Trend. Welche Farben werden 2018 besonders bevorzugt?

Türkis sieht man jetzt sehr oft, sonst generell leuchtende Farben – was natürlich auch praktische Gründe hat: wenn ich will, dass man die Typo gut lesen kann und ich nicht möchte, dass das Buch neben anderen untergeht, wähle ich eine knallige Farbigkeit. Hinzu kommt aber auch die Tatsache, dass momentan ein 80er- und 90er Jahre Revival stattfindet, Neonfarben sind also nicht wegzudenken.

Gibt es in der Covergestaltung auch so etwas wie No gos?

Oh ja, es gibt eine ganz große Sünde. Man sollte nie das, was im Titel steht auch noch als Bildmotiv auf dem Cover abbilden. Dazu gibt es einen tollen TED Talk von Chip Kidd, einem berühmten amerikanischen Covergestalter. Kidd beginnt seinen Vortrag damit, dass er das Bild eines Apfels an die Wand projiziert und sagt: „Entweder Sie machen das (zeigt auf das Bild des Apfels) oder Sie machen das (zeigt einen zweiten Slide, auf dem allein der Schriftzug Apple zu lesen ist) – aber Sie machen niemals das“ – auf der dritten Folie steht Apple und darunter ist das Bild eines Apfels zu sehen. Man sollte die Betrachter, in diesem Fall also die Leser, nie für dumm erklären, denn das sind sie nicht.

Vielen Dank für das Interview.

Das Interview führte Marie Krutmann.