In ihrer Biografie „So wie ich“ erzählt die Jazz- und Soul-Ikone Uschi Brüning erstmals von ihrem Leben als Musikerin in der DDR, dem ständigen Vabanquespiel mit dem SED-Regime und warum sie dennoch nie die Ausreise in den Westen erwogen hat. Matthias Wegner hat die Sängerin zum Interview getroffen und mit ihr über Selbstzweifel, Scheinwerferlicht und Akzeptanz gesprochen.

Die eigene Biografie zu schreiben ist etwas, das man höchstwahrscheinlich nur einmal macht. Wie gießt man sein Leben in eine geeignete Form?

Es ist schon eine sehr große Herausforderung, das eigene Leben zusammenzufassen. Zum Glück habe ich im Vorfeld gar nicht so viel darüber nachgedacht, was ich schreiben werde. Für mich bestand die viel größere Herausforderung im Schreiben selbst, da ich mit dieser Form weniger vertraut bin. Insgesamt war es aber eine tolle Erfahrung, die mich zu mir selbst zurückführte.

Gab es Themen, bei denen Sie für sich Grenzen ziehen mussten, um sich selbst zu schützen?

Manche Grenzen haben sich von ganz allein gezogen, was meiner Vergesslichkeit geschuldet ist. Und was gewisse Bereiche meines Lebens betrifft, hat hier automatisch eine Art Selbstschutz eingesetzt.

Wenn in den letzten zwei Jahrzehnten in den Medien über Sie gesprochen wurde, ging es häufig auch um den Schauspieler und Sänger Manfred Krug, mit dem sie viel zusammengearbeitet haben. Haben Sie zu seinen Lebzeiten oft darunter gelitten, dass er Sie mit seiner Präsens überschattet hat?

Das muss ich mit einem Ja beantworten, das war am Anfang ganz schön kompliziert. Es gab Plakate, auf denen er an meiner Stelle abgebildet wurde oder auf denen ich nur namentlich oder gar nicht erwähnt wurde – das hat mir schon die Beine weggezogen, auch wenn ich als Sängerin im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung gewann.

Mit Manfred Krug bei einem Konzert in Berliner Admiralspalast (c) Andreas Kämper

In Ihrem Buch schildern Sie Impulse wie den Wunsch nach Freiheit, Selbstfindung und das eigene Leid als Antrieb und Inspiration. Wie geht es Ihnen heute, wenn Sie die Bühne betreten? Öffnet sich mit dem ersten Ton das Herz?

Es ist auch immer der Kopf im Spiel, denn der erste Ton möchte stimmen. Allerdings bin ich inzwischen in einem Alter, in dem ich die Dinge gelassener sehen kann. Ich muss nichts mehr beweisen und kann mich meinen Liedern mit einer Ruhe widmen, die ich damals nicht hatte. Damals hatte ich Angst, dass meine Hose nicht richtig sitzt oder ich mich versingen könnte. Heute habe ich Lust am Erzählen.

Zweifel spielen auch in Ihrem Buch eine große Rolle. Wie gehen die eigenen Selbstzweifel mit Ihrem Platz im Scheinwerferlicht zusammen?

Innerlich war ich immer ein zweifelnder Mensch, daran hat das Scheinwerferlicht nichts geändert. Selbstzweifel gehören meiner Meinung nach bis ans Lebensende zum Leben. Ohne sie wären meine Kunst und meine Lieder nicht dieselben.

Sind Sie denn glücklich, wenn Sie auf der Bühne stehen oder fühlen sich diese Momente nach Arbeit an?

Sie werden immer mehr zum Glück. Die Auftritte vor Publikum sind auf jeden Fall die schönsten Aspekte meines Berufs. Das sind die Momente, in denen alles aufgeht und alles, an dem ich gearbeitet habe, einen Sinn ergibt.

Mit Sabine Roterberg, Angelika Mann und Eva Pfannenstein als Background-Sängerinnen (c) Herbert Schulze

Sind Sie manchmal traurig, wenn ein Konzert vorbei ist?

Tatsächlich falle ich nicht selten in ein Loch, wenn der ganze Trubel und die Aufregung nachlassen. Und dann kommen auch stets die Selbstzweifel zurück und ich frage mich, wer ich eigentlich bin und was ich da mache.

Sie schreiben, dass oft etwas Unvorhersehbares passiert, wenn Sie Konzerte spielen. Das hat auch mit dem ersten Konzert zu tun, das Sie öffentlich gegeben haben. (lacht)

Ah, Sie haben gut gelesen!

Was passiert denn da so?

Ich komme raus, freue mich über den Empfangsapplaus und denke mir: hoffentlich passiert nichts! Doch dann nehme ich meine Noten vom Pult, verheddere mich im selben Moment im Kabel, bleibe draufstehen und verharre in einer starren Hilflosigkeit.

Ich kann mich noch an ein Open-Air-Konzert im Sommer erinnern, bei dem auf einmal ein starker Wind aufkam, der Ihnen die Noten entriss.

Der Super-GAU! Zum Glück hindert mich aber nichts von alledem daran zu singen.

Mit Luten in Ahrenshoop (c) privat

In „So wie ich“ ist ein großes Stück deutsche (Musik)-Geschichte enthalten…

…wobei ich mich nicht als Historikern sehe, das ist eine zu große Verantwortung.

Sie kommen aber auch nicht umhin, auf historische Ereignisse einzugehen. Sie waren die, neben Ruth Hohmann, wichtigste Jazz-Sängerin in der DDR, haben große Hallen gefüllt, viele Konzerte gespielt. Jazz ist eine sehr freie Musik, die DDR dagegen war kein besonders freier Staat. Wie passte das bei Ihnen zusammen?

Das ging nur schwer zusammen. Wobei man sagen muss, dass die eigentliche Pionierarbeit hier von den alteingesessenen Jazzern geleistet wurde, die heimlich spielten und ihre Musik nonverbal durchsetzen. Ich kam als junges Küken in das bereits gemachte Nest und konnte mich darin eigentlich ganz gut austoben. Ein bisschen Gedankenlosigkeit gehörte auch dazu. Im Nachhinein ist mir damals relativ wenig passiert, auch wenn es mir damals nicht so vorkam, schließlich wurden auch mir bestimmte Lieder und Texte verboten.

Es war ein schmaler Grat, wenn es darum ging, was man durfte und was nicht. Sie durften ab Ende der 70er Jahre die DDR auch für Konzertreisen verlassen…

…oder für Studienreisen. Ich fuhr manchmal für einen Tag rüber, um mir Hildegard Knef oder Ray Charles anzusehen. Ich konnte mich bei diesen Besuchen im Westen aber nie ganz fallen lassen, weil ich immer wusste, dass da vielleicht jemand in der Nähe ist, der mich beobachtet und aufpasst, was ich sage. Wir kriegten die Anweisung, mit niemandem zu reden – was ja eigentlich ein Unding ist, wenn man ein Konzert spielt und dann nicht mit dem Veranstalter spricht. Ich war immer nur als Konsumentindort und habe mir Dinge nur angeschaut, weil ich wusste, dass ich wieder zurück muss.

Sie hätten aber auch im Westen bleiben können, wie es viele andere Musikerinnen und Musiker getan haben.

Es sind auch manchmal Techniker und Musiker aus meiner Band drübengeblieben.

Warum sind Sie diesen Schritt nicht gegangen?

Das ist eine Mentalitätsfrage, ich hing am Osten. Ich wollte meine Mutter nicht alleinlassen, Trennung fielen mir immer schwer. Luten (Petrowsky) im Westen ging es ähnlich. Wäre einer von uns gewechselt, hätten wir zusammen sein können, aber wir konnten es beide nicht übers Herz bringen.

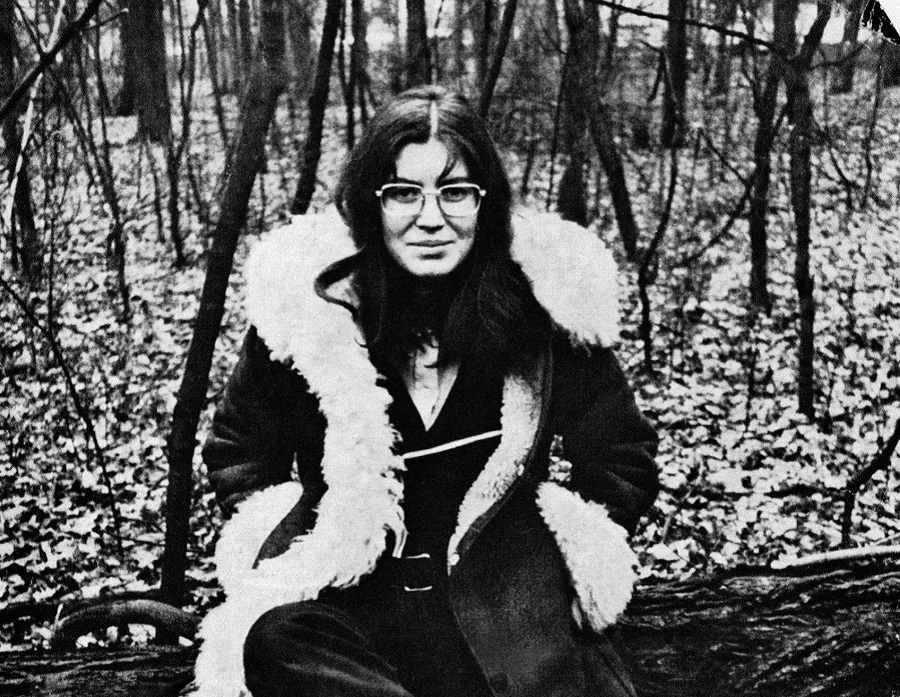

1973: Den Mantel hatte Klaus Lenz besorft. (c) privat

Haben Sie die Entscheidung jemals bereut?

Nein. Nach der Wende schon gar nicht, da hat man ja dann gesehen, wie es hier zugeht. (lacht)

Ein weiteres Thema in Ihrem Buch ist die Akzeptanz. Es geht darum, wie Sie als Jazz-Musikerin in der Popmusik anerkannt bzw. abgelehnt wurden und umgekehrt. Für einige Menschen gab es da wenig Verständnis.

Das ist wahr und das wird auch noch heute so sein. Ich habe einfach das gemacht, von dem ich glaubte, dass ich es gut kann. Ich wollte singen und habe daher mehr an das Singen gedacht, als an alles andere – auch wenn mir in der Jazz-Szene einige Vorwürfe gemacht und mich nicht für voll genommen haben. Es ist mein Leben, meine Biografie. Wenn es auch Chansons oder Schlager gab, die gut waren, wieso sollte ich sie dann nicht singen dürfen?

Beim Thema Akzeptanz fällt einem natürlich auch der Geschlechterdiskurs im Jazz ein. Darüber wird aktuell eifrig diskutiert. Bei Ihnen stand das Thema Frauen im Jazzbereits vor über 40 Jahren auf der Agenda. Gab es Ende der 70er Jahre auch Projekte, die von Ihnen mitinitiiert wurden?

Ich habe keine Bands gegründet, in denen ausschließlich Frauen spielten, habe aber in der Formation Kanaille mitgemacht – eine europäische Bewegung. Damals wurde ich zu einem Festival eingeladen, bei dem nur Frauen aus verschiedenen Ländern auftraten. Das hat mir so gut gefallen, dass ich die Bewegung in die DDR übertrug. Das war meine Ausschließlichkeit mit Frauen, aber ansonsten habe ich nie danach gestrebt, eine Frauenband zu gründen.

Im Buch zitieren Sie auch verschiedene Passagen Ihrer Stasi-Akte…

… weil es manchmal so belanglos und dann wieder so bedeutungsvoll war, was darin stand. Da war einiges Märchen und Dichtung.

Wann haben Sie sich die Akten geholt? War das im Zusammenhang mit dem Buch oder schon zuvor?

Luten und ich haben unsere Akten gleich nach der Wende besorgt. Für die Arbeit am Buch haben wir uns dann nochmal dran gewagt und konnten noch einmal Einblick nehmen. Tatsächlich habe ich nicht schlecht gestaunt und einen wundervollen Brief gefunden, den Luten mir aus Amerika geschrieben hatte. Dafür bin ich der Stasi dann doch dankbar, denn ich wusste von diesem Brief nichts mehr. Schlimm genug.

Nach der Wende hat sich für Sie einiges verändert. Nicht zuletzt hat sich Ihr altes Stammpublikum zumindest zeitweise in Richtung Westen orientiert. Zu DDR-Zeiten haben Sie bei Ihren Konzerten riesige Hallen gefüllt und plötzlich war die Situation eine etwas andere. Haben Sie damals sehr unter dieser Veränderung gelitten?

Wir haben schon sehr blöd aus der Wäsche geschaut. Eigentlich hätte uns die Reaktion der Leute klar sein müssen und dennoch haben wir sie nicht vorausgesehen. Irgendwie ging es aber trotzdem immer weiter, als Duo oder in Notgemeinschaften, die sich als überraschend positiv erwiesen. Es gab ein tolles Vier-Frauenprogramm mit Barbara Kellerbauer, Annekathrin Bürger und der Opernsängerin Carola Nossek. Unsere ideologischen Anschauungen unterschieden sich sehr, aber in der Not ging plötzlich alles.

Es gab sogar eine Zeit, in der Sie im Rundfunk gearbeitet haben.

Das war eine sehr schöne Zeit, die habe ich im Buch leider gar nicht erwähnt. Ich schreib noch eins! (lacht)

Mit Angelika Mann, genannt die „Lütte“. (c) Herbert Schulze

Wolf Biermann, der ebenfalls kürzlich bei Ullstein seine Biografie veröffentlicht hat, widmete Ihnen einst einen Text. Sie schreiben in Ihrem Buch, es wäre schön, noch einen Komponisten zu finden, der aus diesem Text ein Lied macht. Haben Sie mittlerweile schon jemanden gefunden oder jemanden gefragt?

Nein, das Buch muss ja erst gelesen werden.

Warum fragen Sie nicht Wolf Biermann selbst?

Wenn er es gekonnt hätte, hätte er es vielleicht vertont – oder wenn er es gewollt hätte. Aber wir sehen uns ja zur Leipziger Buchmesse und da werde ich ihm dann ganz explizit diese Frage stellen. (lacht)

Hat es für Sie eine besondere Bedeutung, dass Ihr Buch nun in Ihrer Heimatstadt Leipzig vorgestellt wird?

Leipzig hat sich verändert, meine Mutter lebt nicht mehr. Insofern ist Leipzig nicht mehr die Heimat, die es einst war. Das mag enttäuschend klingen, aber es ist nun einfach nur noch eine Stadt, in der ich auftrete.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Matthias Wegner.