Es übt eine besondere Faszination aus, wenn Kinder sich mit Verbrechern zusammentun. In Jordan Harpers Roman „Die Rache der Polly McClusky“ ist es die elfjährige Polly, die sich Hals über Kopf auf eine abenteuerliche Flucht mit ihrem kriminellen Vater einlassen muss. Was Polly und andere verbrecherische Mädchen antreibt und welchen Reiz das hat – das beleuchtet Sonja Hartl anhand von Beispielen aus Literatur, Film und Fernsehen.

Von Sonja Hartl

Natalie Portman (Mathilda) by Lionel Roll CC BY-SA 2.0

Addie aus „Paper Moon“ (gespielt von Tatum O’Neal, Regie: Peter Bogdanovich, 1973 und Jodie Foster in der TV-Serie 1974/5), Mathilda aus „Léon – Der Profi“ (Natalie Portman, Regie: Luc Besson, 1994) und Polly McClusky aus Jordan Harpers Die Rache der Polly McClusky – in diesen Mädchen verbindet sich Kindlichkeit und Kriminalität, hier stößt Unschuld auf Schuld, vermeintliche Reinlichkeit auf Schmutz. Deshalb üben verbrecherische Kinder, nicht erst seit William Marchs „The Bad Seed“ (1954), sondern seit langem eine gewisse Faszination aus.

Wie kommen Kinder dazu, böse Taten zu begehen? Warum entscheiden sie sich für das Verbrechen? Bisweilen gibt es keine Antworten auf diese Frage, nur Erklärungsversuche wie in Lionel Shrivers Roman „Wir müssen über Kevin reden“ (2006), in dem eine Mutter zu rekapitulieren versucht, warum ihr Teenagersohn Amok gelaufen ist. Doch Addie, Mathilda und Polly sind viel jünger, sie sind noch nicht oder gerade mal 12 Jahre alt. Deshalb schwingen bei ihnen nicht nur fehlgeleitete Elternliebe und Erziehung sowie böse Gene mit, sondern sie suchen nach Halt und Zugehörigkeit.

Am Anfang steht eine zufällige, verzweifelte Begegnung: Bei der Beerdigung ihrer Mutter trifft Addie auf Moses Prey, den sie für ihren Vater hält; Mathilda flüchtet sich zu ihrem Nachbarn Léon, um dem Massaker an ihrer Familie zu entgehen. Polly wird von ihrem Vater Nate überraschend von der Schule abgeholt. Sie hat ihn so gut wie nie gesehen, weil er im Gefängnis war, und doch erkennt sie auf den ersten Blick, dass die Ähnlichkeit mit ihm, die ihr von ihrer Mutter immer nachgesagt wurde, vorhanden ist. Die Mädchen schließen sich den Männern an, und das verändert ihr Leben. Sie entdecken Seiten an sich, die ihnen gefallen: Addie erweist sich als weitaus raffinierter und bauernschlauer als Moses, Mathilda ist über weite Strecken mindestens genauso gelassen und zielstrebig wie Léon und Polly bemerkt eine Resolutheit in sich, die sie gewissermaßen als Erbin der verbrecherischen Mädchen vor ihr erscheinen lässt. Sie hat die Gewitztheit und Gerissenheit von Addie, teilt mit ihr den Trieb, weiterzumachen, ist zugleich aber spätestens mit ihren abgeschnittenen roten Haaren cool wie Mathilda – und erinnert nicht nur dank ihrer „Revolverheldenaugen“ an die mutige Mattie Ross aus Charles Portis Romanverfilmung „True Grit“ (Regie: Ethan und Joel Coen, 2010)

Sie sind alle früher oder später mit den Kriminellen auf der Flucht, dabei leben diese Geschichten vor allem von der entstehenden Beziehung und der Gegensätzlichkeit der Charaktere. Die Erfahrung, Desillusionierung und Müdigkeit der Männer wird durch die Lernbegierde, den unstillbaren Antrieb und die Zähigkeit der Mädchen kontrastiert. Zugleich sind die Mädchen fasziniert von der Macht, die mit ihren Taten einhergeht. Es ist, als würden diese Kinder, die sich immer anders gefühlt und niemals wirklich in die Gemeinschaft eingefügt haben, nun endlich wahrgenommen werden und erstmals das Gefühl genießen, die Oberhand zu haben, ja, gefürchtet zu sein. Dabei wird die Gegensätzlichkeit zwischen den Kindern und Verbrechern im Film vor allem visuell vermittelt: Addie wird von Moses immer sehr mädchenhaft angezogen, mit Schleife im Haar und Kleid, während sie lieber in Hosen herumläuft. Mathilda hat fast den gesamten Film über Shorts an, die die fragile Statur der damals elfeinhalbjährigen Natalie Portman zusätzlich herausstellen. Im Roman gibt es als visuelles Merkmal den Teddybären, den Polly McClusky bei sich trägt. Sie betont, dass sie wisse, dass er nicht spreche. Aber er ist ihr Anker in der Welt. Mit seiner Hilfe versteht und verarbeitet sie, zugleich verweist er auf den möglichen Rest Unschuld in ihr.

Hinzu kommt die Erzählweise von Jordan Harper. Er verschwendet weder Zeit noch Platz. Jedes der kurzen Kapitel ist notwendig. Für die Gewalt, die niemals grundlos, sondern immer notwendig ist, findet er eine grobe, blutige Sprache, die sowohl die Faszination für die mit ihr verbundene Macht als auch die beängstigenden Folgen deutlich werden lässt. Die Perspektive wechselt zwar zwischen den Figuren, kommt aber niemals so aus ihnen, dass man alles aus ihren Augen erlebt. Während Pollys Vater Nate durch seine Erinnerungen an seine Kindheit nachvollziehen lässt, wie er der wurde, der er heute ist, geschieht Pollys mörderische Entwicklung innerhalb dieses Buchs. Aber sie ist letztlich noch ein Kind, wenngleich ein sehr kluges, und reflektiert sich nicht beständig selbst. Deshalb bleibt eine Distanz, ein Rest Geheimnis bei ihren Handlungen und der Frage, wovon sie angetrieben wird.

Es ist eine Perspektive, die sehr an das Erzählen in Serien erinnert. Auch in „Stranger Things“ (TV-Serie von Matt und Ross Duffer, 2016) erfährt man vieles über das Mädchen Eleven, aber ergründet nicht alles, sondern sieht sich einem faszinierenden Mädchen gegenüber, in dessen Leben eine Vaterfigur prägend war. Ohnehin sind Mütter oder Mutterfiguren bei den mörderischen Mädchen weitgehend oder vollständig abwesend. Deshalb gibt es für sie am Ende auch keinen Platz, an dem sie verweilen können, sondern höchstens eine vorübergehende Lösung, dominiert von einer Frage: Wie geht es weiter?

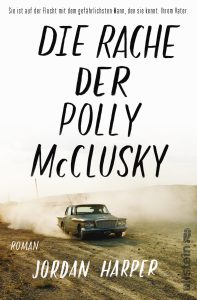

Das Buch

Polly McClusky ist elf und eigentlich zu alt für den Teddybär, den sie überallhin mitnimmt, als überraschend ihr Vater vor ihr steht. Nate ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, um Polly das Leben zu retten. Denn auf Polly ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Nate hat sich im Knast einen mächtigen Feind gemacht: die Gang Aryan Steel hat ihn und seine Familie zu Freiwild erklärt. Nates Exfrau wurde bereits getötet, Polly ist die nächste auf der Liste. Auf der Flucht durch Kalifornien werden Vater und Tochter zu einem starken Team. Nates Kampftraining macht aus dem schüchternen Mädchen einen selbstbewussten Fighter. Und durch Pollys Scharfsinn halten sie den Vorsprung vor ihren Verfolgern. Bald ist Nate jedes Mittel recht, damit Polly wieder ein normales Leben führen kann.

Links

„Die Rache der Polly McClusky“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

Sonja Hartls Zeilenkino

[…] Wie kommen Kinder dazu, böse Taten zu begehen? Warum entscheiden sie sich für das Verbrechen? Bisweilen gibt es keine Antworten auf diese Frage, nur Erklärungsversuche wie in Lionel Shrivers Roman „Wir müssen über Kevin reden“ (2006), in dem eine Mutter zu rekapitulieren versucht, warum ihr Teenagersohn Amok gelaufen ist. Doch Addie, Mathilda und Polly sind viel jünger, sie sind noch nicht oder gerade mal 12 Jahre alt. Deshalb schwingen bei ihnen nicht nur fehlgeleitete Elternliebe und Erziehung sowie böse Gene mit, sondern sie suchen nach Halt und Zugehörigkeit. Weiter geht es im Resonanzboden. […]

[…] Weiterlesen: Rezension dieses Buches auf dem Schurkenblog | Beitrag von Sonja Hartl über „Verbrecherische Mädchen“ […]