|

Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |

|||

|

|

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

Bücher & Themen Artikel online seit 04.06.13 |

»O Jupiter! Welch ein Künstler stirbt in mir!«

Jörg

Magenau hat Ernst Jüngers unterhaltsame |

||

|

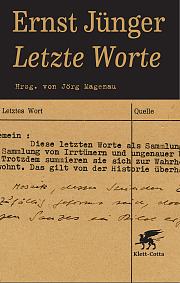

Wenn man die Banderole entfernt, die eine Karteikarte Ernst Jüngers faksimiliert, ist es wie ein Gebetbuch: Schwarzer Einband, Lesebändchen, Goldschnitt: die perfekte Tarnung für vielleicht langweilige Trauerfeiern: Ernst Jüngers "Letzte Worte", eine Auswahl herausgegeben von Jörg Magenau. Das bibliophile Element ist wichtig; die Texte nüchtern auf einem E-Book oder irgendwie anders publiziert, würde unpassend erscheinen. Jüngers unvollendeter Essay zu dieser Sammlung ist als Prolog abgedruckt. Bei allem Pathos, das er in die letzten Worte (meist berühmter Persönlichkeiten) legt ("Vielleicht wird…dem brechenden Auge bereits ein Schimmer des ganz Anderen sichtbar, das unsere arme Sprache als das Jenseits zu bezeichnen pflegt"), relativiert er durchaus die Bedeutung dieser Äußerungen und sieht die Sache eher nüchtern philologisch: "Das Letzte Wort hat anekdotischen Charakter; es ist weniger eine Überlieferung als eine Kennzeichnung. Mit einiger Einschränkung dürfen wir sagen, daß es verliehen wird." Da dies mehr oder weniger für alle Fundstücke gilt (was sich alleine daran zeigt, dass es von einigen Persönlichkeiten mehrere, sich zuweilen widersprechende Letzte Worte gibt), kann Jünger durchaus bis zum Ende sein Diktum, dass der Dichter den "Vorrang vor dem Historiker" habe, durchhalten: "Verdichtung des Möglichen. 'Was sich nie und nirgends hat begeben, das allein ist wahr'". Wobei Jünger das Zitat verkürzt; es lautet eigentlich "Was sich nie und nirgends hat begeben, das allein ist ewig wahr." Und am Ende des mitten im Satz endenden und dann nie mehr aufgenommenen Essays wird der "Gewinn" der Lektüre bzw. der Sammlung mit dem 'Schärfen des Auges ' des (noch) überlebenden Lesers begründet. 1950 hatte Jünger vorgedruckte und an sich selbst adressiere Postkarten ("Autor – Letztes Wort - Quelle") an Freunde verschickt, die er damit zur Teilnahme an der Sammlung anregen wollte. Er selber klebte Fundstücke auf die Karten oder verwendete sie als Speicher für seine Vornotizen für den Letzte-Worte-Essay (Rubrik: "Allgemeines"). Einige dieser Karten sind im Band als Faksimiles abgedruckt. Die Sammler-Euphorie hielt aber nicht lange an. 1957 wurden zwar noch "letzte Zugänge" aufgenommen, aber zum Zeitpunkt der Niederschrift des Essays (1961) war das Interesse wohl erlahmt. Nur Ende der 70er Jahre wurden noch "einige Ergänzungen" vorgenommen. All dies – und mehr – steht im Nachwort von Jörg Magenau. Er betont, dass sich Jüngers Interesse nicht unbedingt an der Authentizität des Materials festmachte. Jünger suchte in den Zuschreibungen "etwas darüber zu erfahren, was das Sterben ausmacht und wie es zu bewältigen ist" und sah sich als Forscher im Sinne Goethes. Dabei interessierte er sich für den kurzen Übergang zwischen Noch-Leben und baldigem Tod, was Magenau (in passendem Duktus) als spezielle "existentielle Dimension des Daseins" definiert. Magenaus Text ist erhellend und zuweilen erfrischend ungekünstelt. Etwa wenn angemerkt wird, dass die "meisten Stimmen der Sammlung […] ins 19. Jahrhundert" gehören, "dem Jahrhundert, dem Jünger sich umso stärker zugehörig fühlte, je älter er wurde". Oder wenn er vom "exterritorialen Gebiet" des Wilflinger Hauses spricht, dass Jünger sukzessive in ein "Museum der Dinge" verwandelt habe (und einen schönen Bogen dieser Sammlung zu seiner viel bekannteren Käfersammlung spannt). Magenau weist darauf hin, wie diese Sammlung angelegt und mit welchem Ernst dieser "Totenacker", wie er sie wunderbar ausdrucksstark nennt, zunächst gepflegt wurde. Dabei konnte sich Jünger durchaus auf Anthologien und Sammlungen Letzter Worte aus der Vergangenheit beziehen. Aber auch zeitgenössische Quellen wurden vereinzelt ausgeweidet, wie "Readers Digest", die Illustrierte "Quick" und - Magenau vermerkt dies ein bisschen indigniert - Aufzeichnungen von Hermann Göring über die letzten Worte der hingerichteten NS-Verbrecher. Über eine Verwendung der Letzten Worte der ermordeten Männer des 20. Juli gibt es keine Hinweise. Das Buch präsentiert eine kleine Auswahl der Jünger-Sammlung. Die Einteilungen der Letzten Worte ("Rückschau", "Gewalttaten", "Todesarten" und "Vorschau") wurden vom Herausgeber getroffen; die Unterteilungen innerhalb dieser Gruppen erscheinen zuweilen etwas willkürlich. Jünger hatte eine alphabetische Aufteilung vorgenommen, was im Buch das Personenverzeichnis löst.

Nach dem Jünger-Text geht

man zunächst mit einer gewissen Ehrfurcht an die Lektüre. Liest man die Letzten

Worte dann relativ zügig hintereinander, weicht der anfängliche Schauder vor dem

jeweils nahenden Ende der Protagonisten zugunsten einer seltsam vergnüglichen

Seligkeit, wähnt man sich doch nicht unmittelbar in der gleichen Situation. Und

so entsteht beim Lesen ebenfalls ein Übergang, wenn auch ein ganz anderer als

bei den Sterbenden: von Furcht (vorher) über Ehrfurcht (bei Beginn) und

schließlich (endlich) dieses Gefühl von Daseinsfreude. Ein Erlebnis, dass einem

vielleicht nicht vergönnt gewesen wäre, wenn man das Nachwort Magenaus vor die

Lektüre der Auswahl der Sammlung Letzten Worte gelesen hätte. |

Ernst Jünger |

||

|

|

|||