|

Für

alle die sich noch einmal erinnern möchten, wie Jörgs Arbeitsleben verlief, habe

ich nachfolgende Vita verfasst.

Wer es gern noch ausführlicher hätte, kann dies im Anhang der 2018 bei

Schöffling & Co. erschienenen Neuausgabe von ›Siegfried‹ -Neuausgabe unter dem

Titel im Anhang ›Das ganze Leben · Jörg Schröder Vita,‹ aufgezeichnet von

Barbara Kalender‹ (173 Seiten mit zahlreichen Abbildungen) nachlesen.

* * *

Am 24. Oktober 1938 wurde Jörg Walter Paul Schröder in Berlin in der

Geburtsklinik im Wedding geboren, heute heißt sie Charité Campus

Virchow-Klinikum. Er wuchs in Berlin-Niederschönhausen auf und erlebte dort auch

das Kriegsende. 1948 floh Jörg mit seiner Mutter und deren neuem Mann Siegfried

Neusch van Deelen in den Westen, nach Rinteln an der Weser. Weitere Stationen

waren, Bonn und Düsseldorf. Nach einer Buchhändlerlehre bei der

Schrobsdorff’schen Buchhandlung besuchte er die Werbefachschule in Köln, er

arbeitete als Werbeassistent im Westdeutschen Verlag und nahm eine Stelle als

Werbeassistent bei der Werbeagentur Lorenz und Bogo in Bensberg an. Dort erfand

er den Slogan: »Doornkaat – heiß geliebt und kalt getrunken.«

Mitte 1962 begann Schröder beim Verlag Kiepenheuer & Witsch in

Köln-Marienburg als Werbeassistent. Im Dezember 1964 hörte er dort als

Werbeleiter und Pressechef auf. Als Autodidakt gestaltete er grafische und

typographische Arbeiten, entwarf Kataloge und Anzeigen für Zeitungen.

Nach einer kurzen Zeit bei der Versandbuchhandlung Josef Rieck in Aulendorf

wurde Schröder Verlagsleiter im Joseph Melzer Verlag. Mit der Veröffentlichung

des Bestsellers ›Die Geschichte der O‹ von Pauline Réage konnte Schröder den

Melzer Verlag sanieren. Folgende Autoren wurden veröffentlicht: Bazon Brock,

Jeroen Brouwers, Charles Bukowski, Andreas Burnier, Jan Cremer, Casimir Dukahz,

Felix Greene, LeRoi Jones, Jack Kerouac, Esteban Lopez, Huga Raes, Michael

Rumaker, Jan Gerhard Toonder, Hans Tuynman u.v.a.

1968 gründete er die Olympia Press Deutschland und entwarf ein neues

Umschlagkonzept für die Reihe. Er erfand das Oval, umzogen von zwei schwarzen

Linien, eine Wiederholung des Rahmenschmucks, darin wurde ein Foto abgebildet.

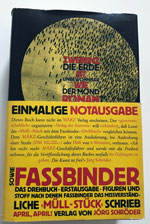

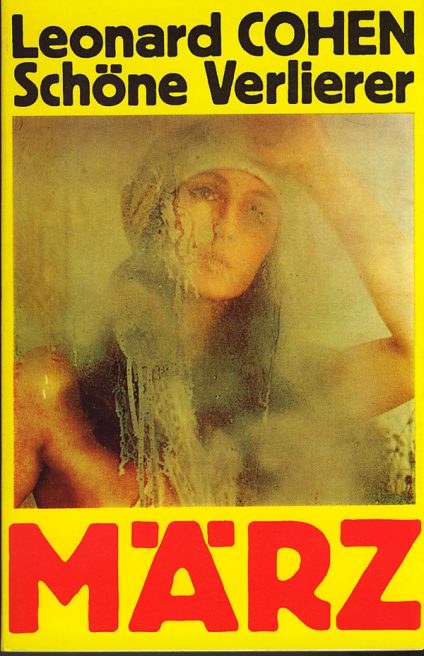

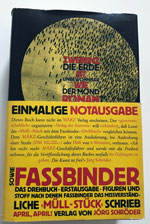

In der Nacht vom 18. auf den 19. März gründeten Schröder, Beitlich,

Brand, Hansal und Heinzlmeier den MÄRZ Verlag als »kollektive Selbsthilfe«. KD

Wolff kam später dazu. Die Anthologie ›Acid‹ erschien als erster Titel bei MÄRZ.

Eine Auswahl der MÄRZ-Titel finden Sie im Anhang.

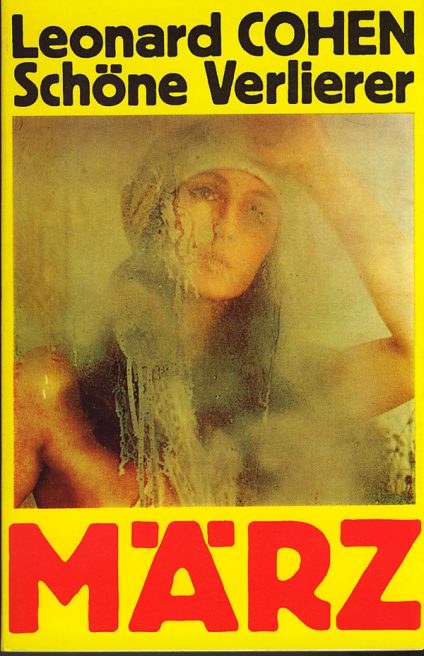

Ursprünglich wollte Jörg Schröder seine Bücher individuell gestalten. Dann

entwarf er den Umschlag von Roter Stern über China von Edgar Snow: gelber

Einband, darauf ein großer roter Stern, dazu eine brutalistische schwarze

Schrift. Diese Bastardschrift hieß damals ›Fette Block‹, heute einfach nur

›Block‹, die Dada-Typographen hatten sie häufig benutzt.

Hans Peter Willberg schrieb: »Ein Zeichen von großer Sicherheit ist es, wenn

Verleger alles auf eine Karte setzen, wie Jörg Schröder mit der Ausstattung

seines März Verlages. Wenn man der Typologie folgt, die für die

Umschlaggestaltung vorgeschlagen wurde: Uniformieren, Typisieren,

Individualisieren, so wäre der Suhrkamp-Verlag eindeutig der Typisierung

zuzuordnen, die Büchergilde wohl der Individualisierung. Die Umschläge des März

Verlages wären dann als uniformiert zu betrachten. Doch die Uniform ist

abwechslungsreich […] Natürlich ist viel stärker als bei den anderen Beispielen

jeder Titel zuerst als Verlagsprodukt und dann erst als Buch-Individuum zu

erkennen. Doch das heißt nicht, dass keine Neugier, keine Erwartungshaltung

erweckt wird. Auch die massive Sprache dieser Grafik kann differenzierte Töne

von sich geben. Das Verhältnis zwischen Verleger und Grafiker ist hier noch

inniger als sonst.«

Frühjahr 1970: Die Bismarc Media bezog die fünfte Etage im Frankfurter

Westend über dem März Verlag. Diedrich Diederichsen schrieb 1984 in einem

Aufsatz für den Spiegel: »So wie Schröder in seinen Erzählungen immer wieder das

Geschäftliche an der Kultur hervorkehrt, so betreibt er selber bizarre

literarische Geschäfte, in verschiedenen literarischen Genres. Einmal hatte er

eine Agentur gegründet, die ›Bismarc Media‹, deren Aufgabe es war, nichts zu

produzieren. Der Geschäftsführer sollte bloß hochtrabend daherschwafeln, aber

nie konkret werden. Leider hielt der angestellte Geschäftsführer [Ernst Herhaus]

dies nicht lange durch. Früher oder später fing er an, sich Projekte

auszudenken. Auf jeden Fall ein klarer Fall von Konzept-Kunst, von konkreter

Poesie in Finanzen. Und das Jahre bevor Baudrillard überall seinen

philosophischen Horror vor dem Produzieren verbreitet.«

Mai bis Juni 1972: Im Herrenhaus von Niederflorstadt wurde der Film

›Immobilien‹ gedreht. Otto Jägersberg und Jörg Schröder hatten das Drehbuch

geschrieben, Dramaturg war der junge Helmut Dietl, der spätere Regisseur von Kir

Royal. Im Film ging es einerseits um den Verkauf eines Herrenhauses, ein zweiter

Erzählstrang handelte von »Lebe grün«, einem korrupten Bio-Versender avant la

lettre. Gedreht wurde mit Starbesetzung: Maria Schell, Karlheinz Böhm, Christine

Kaufmann, Hans von Borsody, Eva Mattes, Wolfgang Kieling, Siegfried Wischnewski,

Veit Relin, Alwy Becker, Dieter Borsche, Lisel Christ u.v.a. »Fassbinder für

feine Leute« titelte die Süddeutsche Zeitung nach der Sendung 1973 im ZDF.

Oktober 1972: ›Siegfried‹ wurde auf der Buchmesse präsentiert. Jörg

Schröder erzählte Ernst Herhaus sein Leben. Diverse Personen, die in ›Siegfried‹

erwähnt wurden, beantragten einstweilige Verfügungen. Es kam zu

Vertriebsverboten für das Buch und zahlreichen Prozessen.

Zitat Jörg Schröder: »Zum Schluss blieb nur noch die langwierigste und groteske

Prozessposse übrig, die der renommierte Anwalt für Urheberrecht, Ludwig Delp für

seine Mandantin gegen mich führte. Fünf Ausgaben mit zwei Namensvarianten, eine

mit Papier überklebte sowie eine mit Textblockaden versehene Ausgabe und

schließlich eine mit Schrägstrichen statt Namen zensierte Edition sind diesem

Verfahren geschuldet. Erst Anfang der Achtziger wurde das Verfahren vom

einundzwanzigsten Zivilsenat des Oberlandesgerichts in München beendet.« (Die

Gesamtauflage beträgt inzwischen 105 Tsd.

Herbst 1972: März meldete Vergleich zur Abwendung eines Konkurses an.

1973 wickelte seine Mutter (Edith Neusch van Deelen) mit ihm den Konkurs des

Verlags ab.

Juni 1974: Der März Verlag wurde als GmbH neu gegründet,

Geschäftsführerin war Edith Neusch van Deelen.

Herbst 1974 bis 1980: Zahlreiche März-Titel erschienen als Neuausgabe und

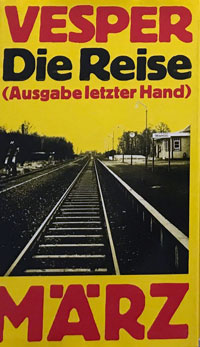

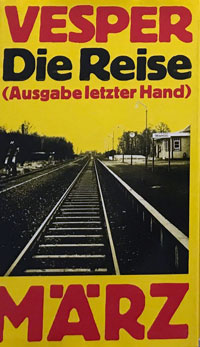

Lizenz bei Zweitausendeins. 1977 gab Jörg Schröder ›Die Reise‹ von Bernward

Vesper, heraus.

Juni 1978: Jörg fuhr nach Triangel, um die Schwester von Bernward Vesper

zu besuchen. Heinrike Stolze übergab ihm den später so genannten

»Triangel-Nachlass«, der als Kryptonachlass jetzt in Marbach liegt. Diese

Materialien dienten auch als Ergänzungen zur ›Reise‹ und wurden in der ›Ausgabe

letzter Hand‹ veröffentlicht. Die Weltauflage des Buches inklusive Lizenzen und

Übersetzungen beläuft sich inzwischen auf 200 Tausend.

Oktober 1980: Nachdem ›Die Eingeweide der SPD‹ in der TransAtlantik

erschienen war, druckte nur wenige Tage später die tageszeitung die Geschichte

nach. So begann die zweite Deutsche Friedensbewegung. Später erschien ›Cosmic‹,

das Jörg Schröder Uwe Nettelbeck erzählt hatte.

Oktober 1981: Jörg Schröder kündigte die Zusammenarbeit mit

Zweitausendeins aus wichtigem Grund wegen Programm-Divergenzen. Im Frühjahr 1982

startete der März Verlag wieder im Buchhandel. Seit dieser Zeit lebten und

arbeiteten wir zusammen.

Buchmesse 1984: Der März-Messestand mit dem Bücherberg diente der dpa als

Aufmacher zur Buchmesse. Er wurde in der ARD-Tagesschau und in vielen

Tageszeitungen gezeigt.

6. Oktober 1985: Erstsendung der Spieldokumentation ›Die März Akte‹

während der Buchmesse. 1986: Nachdem der Film ›Die März Akte· Einblicke in die

Literaturszene‹ noch in weiteren ARD-Programmen gelaufen war, erhielten der

Regisseur Peter Gehrig und der BR-Redakteur Axel von Hahn den Adolf-Grimme-Preis

mit in Silber.

Aus der Begründung der Adolf-Grimme-Preis-Jury: »Eine aus dem Rahmen fallende

Dokumentation, die einen langen Atem hat, die Spaß macht und die auf mehreren

Ebenen spielt. Jörg Schröder, der Verleger des März Verlags, ist der

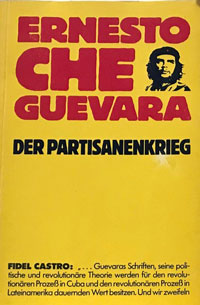

Hauptdarsteller. In den Achtundsechziger Jahren ist dieser Verlag mit

zahlreichen provozierenden Titeln zwischen Belletristik, Politik und Porno zu

einem Forum der Linken geworden.«

August 1986: Wir entwickelten das Konzept für den »März-Rettungsdienst«

von Barbara Kalender«. Anschließend entwarf Jörg den Anzeigentext. Als Headline

wählte er ein Zitat aus einem Aufsatz von Arno Schmidt über Karl Philipp Moritz:

»Wer ’ne Bude auf’m Markt hat, muss eben schreien!«

Ein Zitat von Diedrich Diederichsen in Spex lautete: »Hier also die Eckdaten des

Mannes, der möglicherweise auch Deutschlands größter Erzähler der letzten

fünfzehn Jahre genannt zu werden verdient: Jörg Schröder ist der Erfinder des

erweiterten Verlegertums, in ihm vermischten sich, seit er den Melzer Verlag in

den Sechzigern quasi übernahm und später per Palastrevolution daraus seinen MÄRZ

Verlag machte, naiv-idealistisches Unternehmertum (der Unternehmer als

Abenteurer, den die systemtragenden Legenden immer beschwören und der, wenn er

einmal wirklich irgendwo auftaucht, natürlich immer wieder schön und lehrreich

und tragisch am System scheitern muss) mit paranoisch-kritischer politischer

Klugheit. Mit Siegfried, einem Buch, das nach seinem Erscheinen mit

Verleumdungsklagen in ungekannten Ausmaßen überzogen wurde und auch heute nur

mit geschwärzten Zeilen erhältlich ist, erfand Schröder eine neue Ausdrucksform.

Statt Geschichten per Büchermachen zu schreiben, erzählte er nun seine

Geschichten. Und zwar, wie Kultur und Kulturpolitik von Menschen gemacht werden

und wie alles mit allem zusammenhängt.«

Wegen Nach Schröders Jörgs erstem Herzinfarkte meldete ich 1987 den Konkurs des

März Verlags beim Amtsgericht in Lauterbach an. Anschließend verhandelte ich mit

den Gläubigern.

September bis Oktober 1987: Das Archiv des März Verlages wurde in das

Deutsche Literaturarchiv Marbach eingeliefert. Jörg und ich erstellten zu den

Materialien des März Verlags von 1969 bis 1987 eine Liste. Es wurden 1197

Konvolute erfasst und kommentiert. Nach dieser Ordnungsliste wird in Marbach

teilweise noch heute gearbeitet.

Februar 1990: Umzug nach Bayern. Die Ankündigung unseres Erzählvorhabens

ging an alle Freunde und »März-Retter« per Drucksache heraus. Zitat: »Zum Glück

gibt es jetzt eine Technik, mit der man einzelne Texte in vernünftiger Zeit

ordentlich drucken kann. Das Setzen, Drucken, Zusammentragen, Binden,

Fakturieren und Versenden wird pro Exemplar durchschnittlich eine Stunde in

Anspruch nehmen. Und weil ich ein Meister meines Fachs bin, nehme ich den

durchschnittlichen Meisterlohn von 43,– DM plus 7,– DM Material- und

Portopauschale. Erzählt wird natürlich wie immer gratis.« ›Schröder erzählt‹ war

das erste Desktop-Publishing-Projekt, das damals realisiert wurde.

Mai 1990: Die erste Folge mit dem Titel ›Glückspilze‹ stellten wir in

unserer kleinen Werkstatt her und verschickten es an 350 Subskribenten.

24. September 1991: Nothochzeit, nach einem weiteren Herzinfarkt

heirateten wir standesamtlich, jeder behielt seinen Nachnamen.

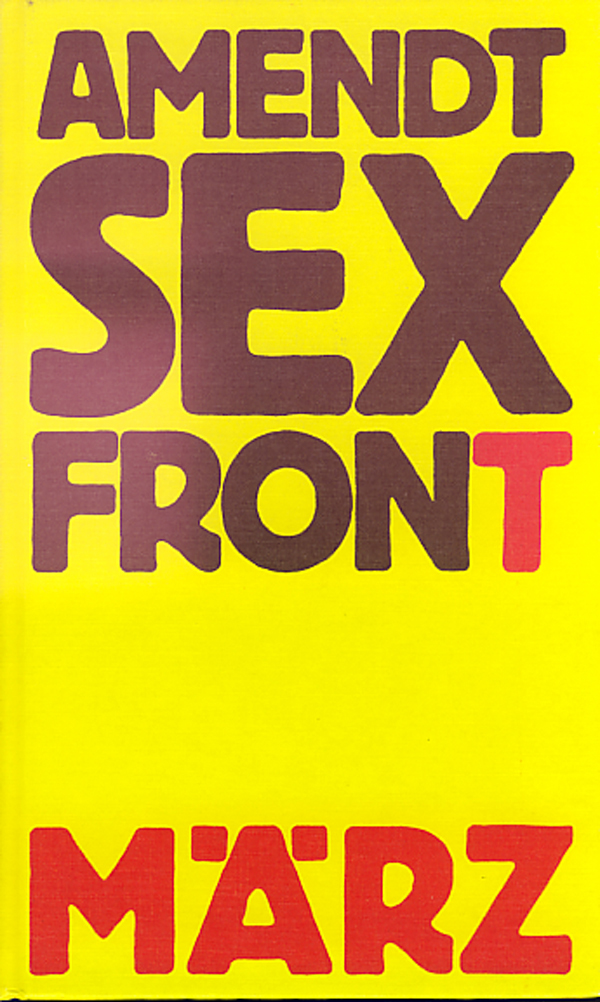

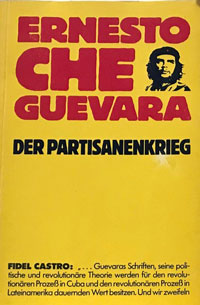

9. Mai bis 30. November 1998: Die Jahresausstellung »›Protest! Literatur

um 1968‹« wurde im Deutschen Literaturarchiv gezeigt. Der umfangreiche Katalog,

herausgegeben von Ulrich Ott und Friedrich Pfäfflin, enthielt ein Kapitel MÄRZ

sowie weitere von der Verlagsarbeit beeinflusste Passagen über Avantgarde und

›Subkultur‹ (Rygulla: ›Fuck you‹, Brinkmann / Rygulla: ›Acid‹ und Schröder:

›März-Texte‹), Der postmoderne Impuls (Fiedler, ›Trivialmythen‹),

Literaturproduzenten, Re-Visionen (Vesper, ›Die Reise‹), ›Erziehung zum

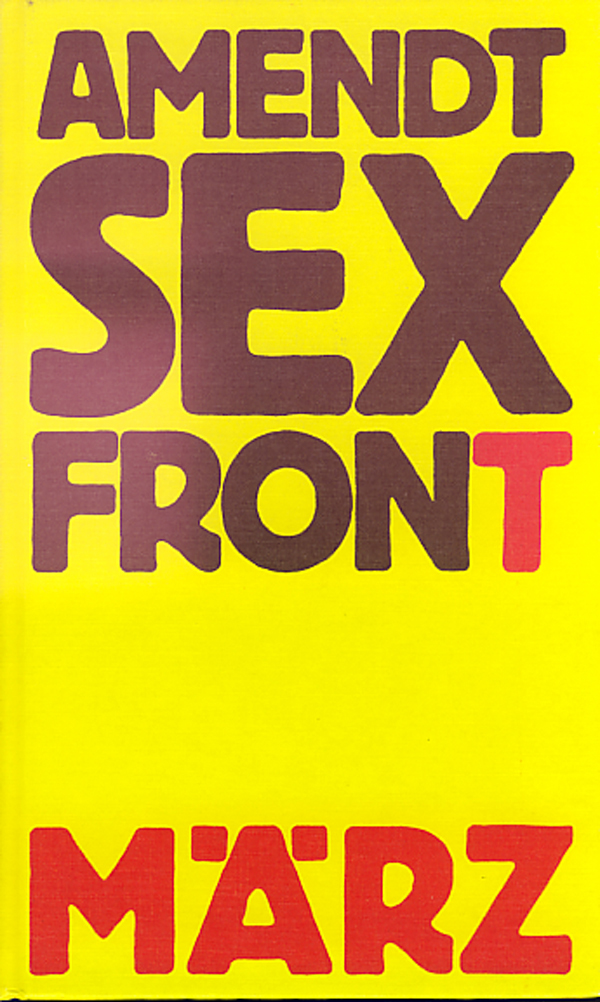

Ungehorsam‹ (Bott) und ›Sexfront‹ (Amendt).

Sommer 1999: Die Verwertungsgesellschaft Wort verlangte die Rückzahlung

von Pauschalen, die sie für die Folgen von ›Schröder erzählt‹ bezahlt hatte,

weil es sich dabei angeblich nicht um Sachbuchtitel handle. Albrecht Götz von

Olenhusen übernimmt den Fall.

Dezember 1999: In der Rechtssache VG Wort vs. Jörg Schröder hatte die 7.

Zivilkammer des Landgerichts München I Professor Wolfgang Raible von der

Universität Freiburg zum Gutachter bestellt. Es ging um die Frage, ob die Folgen

des Werks Schröder erzählt Sachbücher oder belletristische Texte sind. Zitat aus

Raibles Gutachten: »Zu den Regeln einer Autobiografie gehört es nicht nur, dass

der Autor sich immer in einer bestimmten Weise stilisiert durch das, was er

sagt, und das, was er nicht sagt (Polheims ›Fiktionalität‹ – dies war der

Gutachter der VG Wort, d.V.), sondern dass er offen über sich selber reden darf.

Einer der ersten Verfasser einer modernen Autobiographie, der

Allround-Renaissance-Künstler Benvenuto Cellini (1500 – 1571), spart weder seine

zahllosen sexuellen Eskapaden aus noch die diversen Tötungsdelikte, die er

begangen hat. Und doch hat Goethe seine Vita übersetzt; Jacob Burckhardt hat sie

in seiner Kultur der Renaissance in Italien als wichtige Sachquelle benützt und

geschätzt. An der Sachhaltigkeit (res factae, non fictae) der Schröderschen

Autobiografie kann im übrigen keinerlei Zweifel bestehen. Jörg Schröder ist eine

Persönlichkeit der Zeitgeschichte und handelt – wie analog Cellini – laufend von

seinen Begegnungen mit anderen Personen der Zeitgeschichte.«

2001: Das Deutsche Literaturarchiv Marbach übernahm das Schröder

erzählt-Archiv aus den Jahren 1990 bis 2000. Wir beginnen die Manuskripte in die

grünen Kästen des Marbacher Literaturarchivs zu »betten«.

Mai 2001: ›Willkommen!‹, die erste Folge der Schwarzen Serie wurde in

einen schwarzen Chromolux-Einband eingebunden und zusammen mit der Treuegabe

versandt. In einem Brief an die Subskribenten erklärten wir: »In diesem

Zusammenhang bekräftigen wir erneut: Es wird neben den Folgen keine

Gesamtausgabe geben, solange die Figuren von Schröder erzählt ihr Wesen

treiben.«

2005: Umzug nach Berlin-Wilmersdorf.

Juni 2006: Als im Web die interaktiven Tagebücher, kurz Blogs genannt,

ins Kraut zu schießen begannen, sprach uns Mathias Bröckers an. Er sollte den

Internetauftritt der tageszeitung relaunchen und meinte: »Ihr wart Ende der

Achtziger mit Desktop Publishing ganz vorn, schreibt doch jetzt auch ein

Autorenblog für die taz.« Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und begannen

mit Schröder & Kalender. Der Erfolg war und ist erfreulich. Unsere Mischung aus

Glossen, witzigen Fotos und Alltagsminiaturen gefallen den Lesern. Bis heute

haben wir 1.350 Beiträge gebracht.

28. September bis 10. November 2006: In Köln fand die Ausstellung

›Außerordentlich und obszön. R.D. Brinkmann und die POP-Literatur‹ im Kunsthaus

Rhenania statt. Die künstlerische Leitung hatte Uwe Husslein. Dem März Verlag

war ein eigener Raum gewidmet. Wir beschickten die Ausstellung mit zahlreichen

Büchern, Kunstwerken, Fotos und anderen Materialien.

8. August 2008: Unsere erste Kolumne in der jungen Welt handelte vom

Bienensterben. Es erschienen 100 Kolumnen.

Januar 2009: Wir stellten eine Jubiläumskassette von ›Schröder erzählt‹

für die The Widener Library der Harvard University her. Das Work in Progress

steht in ca. 400 Bibliotheken von Subskribenten, Universitäten und Sammlungen,

darunter denen von Library of Congress, Washington, Zentralbibliothek Zürich,

ZKM Karlsruhe …

November 2009 bis Januar 2010: Der Showroom im Neuen Berliner Kunstverein

(n.b.k.) zeigte sämtliche März-Erstausgaben des Verlags in Originalgröße auf

zwei Tapetenbahnen. An der Schmalseite des Raumes lief ›Die März-Akte‹ und das

Interview mit dem Verleger als Endlosschleife, die ›Schröder

erzählt‹-Jubiläumskassette stand im Raum auf einem Podest.

20. Juli 2011: ›Immer radikal, niemals konsequent. Der März Verlag –

erweitertes Verlegertum, postmoderne Literatur und Business Art‹ von

Jan-Frederik Bandel, Barbara Kalender und Jörg Schröder wurde von Philo Fine

Arts Hamburg ausgeliefert. Darin sind alle 174 MÄRZ-Erstausgaben abgebildet und

bibliografiert. Einen Tag nach der Auslieferung besuchte uns Volker Weidermann,

und am 24. Juli stand in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die

Homestory: ›Im offenen Wahnsystem‹.

Mai 2013: Jörg Schröder und ich gründeten die März Gesellschaft e.V.,

dreizehn Literaten und Künstler waren beteiligt. Im Juli wurde die Gesellschaft

ins Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Mittlerweile

hat die Gesellschaft über 60 Mitglieder und 44 Jour fixe veranstaltet.

August 2013: ›Kriemhilds Lache – Neue Erzählungen aus dem Leben‹,

illustriert mit farbigen Zeichnungen von F.W. Bernstein, erschien im Verbrecher

Verlag

Februar 2017: Der Verleger von Schöffling & Co. besuchte uns in Berlin.

Während des Gesprächs erklärte Klaus Schöffling: »Die ›Siegfried‹-Ausgabe könnte

durch Fotos, Faksimiles etc. erweitert werden.« Eine gute Idee, fanden auch wir.

Die Siegfried-Neuausgabe erschien 2018 sowie zusammen mit ›Das ganze Leben ·

Jörg Schröder Vita‹ aufgezeichnet von Barbara Kalender (173 Seiten mit

zahlreichen Abbildungen) in einem Band.

Mai 2018: Die letzte Folge ›Der Glücksgott‹ wurde ausgeliefert.

Von Mai 1990 bis Mai 2018

erschienen 68 Folgen von ›Schröder erzählt‹ nebst sechs Treuegaben in sieben

Buchbinderkassetten, insgesamt 3.760 Seiten. Die Folgen wurden nach einem

Konzept von Jörg Schröder gestaltet und im Desktop Verfahren hergestellt. Jörg

Schröder war damals der erste, der die moderne Technik nutzte. Die Texte von

›Schröder erzählt‹ wurden mit denen der Brüder Goncourt, Benvenuto Cellinis

›Vita‹, Giacomo Casanovas Memoiren, Jules Vallès’ ›Jacques Vingtras‹ und Samuel

Pepys’ Tagebüchern verglichen. Es gab in den letzten Jahren 816 Rezensionen.

Februar 2019: Die Universitätsbibliothek Leipzig, genauer: das

Sondermagazin in der Bibliotheca Albertina, hat das Archiv der MÄRZ Gesellschaft

e.V. Berlin übernommen, dazu gehören MÄRZ-Erst- und Lizenzausgaben,

Sekundärliteratur, Herstellungs-, Vertriebs- sowie Buchhaltungs- und

Firmenunterlagen. Außerdem erhält die UB Leipzig die Korrespondenz und alle

Redaktionszustände der Folgen von ›Schröder erzählt‹ seit 2005 sowie MÄRZ-affine

Kunstwerke – also praktisch alles, was mit unserem Lebenswerk zusammenhängt, zu

dem natürlich das grafische Werk von Jörg Schröder und dessen gelb-rot-schwarzes

MÄRZ-Design gehört.

Juli bis November 2019 fand die Ausstellung »50 Jahre MÄRZ Verlag« in der

Universitätsbibliothek Leipzig statt.

Jörg Schröder erlitt seit 1987 einige Herzinfarkte. A, anstatt sich zu erholen,

arbeitete er immer sofort weiter. Seitdem er wieder in Berlin lebte, wurde er

wegen seines Herzleidens von Professor Pieske am Deutschen Herzzentrum des

Campus Virchow-Klinkums behandelt. In der Geburtsklinik im Wedding wurde Jörg

Schröder geboren und nun ist er dort (heute: Campus Virchow-Klinikum) am 13.

Juni 2020 gestorben.

Am

24. Oktober 1938 fuhr Edith Schröder mit dem Taxi von Niederschönhausen in die

neue moderne Geburtsklinik des Weddinger Virchow-Klinikums, wo Jörg noch am

selben Tag geboren wurde. Fast 82 Jahre später, am 11. Juni brachte ich ihn,

ebenfalls mit dem Taxi, von Wilmersdorf ins selbe Krankenhaus, wo er am 13. Juni

2020 um 2 Uhr morgens gestorben ist.

Barbara Kalender

Berlin, den 13. Juni 2020

Artikel online seit 14.06.20

|

|