Editorial ¦ Zoom ¦ Zeitblende ¦ Weitwinkel

Literatur im Lichthof (9/2016) - Weitwinkel

- Iris Kathan: Literarische Ortserkundung am Brenner. Eine Nachschau

- Der LiLit–Fragebogen

- Joe Rabl : Über die Durchlässigkeit von Grenzen. Eindrücke von den 39. Innsbrucker Wochenendgesprächen

- Madelaine Schweißgut: Ein langes lyrisches Wochenende in Innsbruck

- Julia Zachenhofer: Wo das Wort und die Musik aufeinandertreffen

Iris Kathan: Literarische Ortserkundung am Brenner. Eine Nachschau

Mit Iris Kathan und Thomas Lackner

Organisation: Literaturhaus am Inn in Kooperation mit dem Brenner-Forum

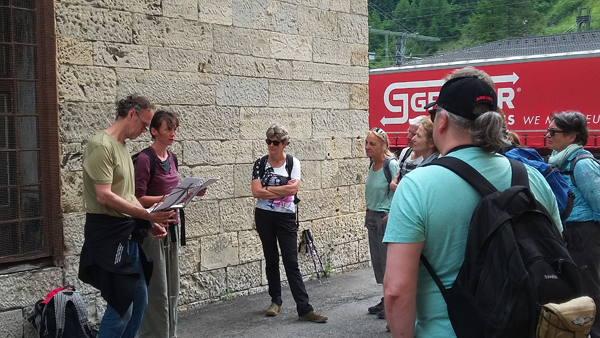

Kaum ein anderer Ort in Tirol setzt derart viele Assoziationen in Gang wie der Brenner. Und wohl kaum ein anderer Ort in Tirol konfrontiert in solch verdichteter Form mit den Spuren gesellschaftlicher wie politischer Umbrüche der letzten 150 Jahre. Zu wenigen Punkten in Tirol finden sich so viele Texte. Diesem Durchzugs- wie Grenzort anhand verschiedenster Texte vor Ort nachzuspüren, war das Ziel einer ganztägigen Veranstaltung des Literaturhauses am Inn. An sechs Orten las Thomas Lackner aus Texten, jedem Ort galt dabei ein Motiv: Transit / Grenze / Erinnerung / Auf Wanderschaft / Niemandsland / Warten.

© Literaturhaus am Inn

Der Ort zerschnitten durch Auto- wie Eisenbahn, unmöglich zu Fuß das schmale Hochtal zu queren. Der Kindergarten, der Spielplatz, brachliegende Gärten und Hinterhöfe abgeriegelt, kaum ein Ort, wo sich so viele Zäune und Absperrungen finden, so viele Tafeln mit Verboten und Geboten auch, Reglementierungen. Der Ort gibt vor, wie wir uns durch ihn bewegen können, nämlich längs der Bundesstraße Richtung Süden oder Norden. Es ist vor allem laut, dabei wenige Menschen auf der Straße, obwohl Samstag ist. Wir beginnen am Bahnhofsgelände, lesen frühe Transittexte, entstanden nach Eröffnung der Brennerbahn. Die meisten Brenner-Texte sind Durchzugstexte, meist bewegen sie sich im Spannungsfeld zwischen Bewegung/Fahrt und Anhalten/Aufgehalten-Werden sowie zwischen Bildern der Grenze und der Entgrenzung. Wenige Reisende hat es hier länger als eine Nacht gehalten, der Brenner-Ort zeigt sich vor allem als Nicht-Ort der Durchreise. Gekoppelt sind frühe Transittexte an das Motiv der Eisenbahn, deren Bau 1867 zu einer tiefgreifenden Zäsur führt was die Praxis des Reisens und die Wahrnehmung der Landschaft betrifft, aber auch für die Orte an der Brennerstrecke selbst, die einen ersten Bedeutungsverlust erfahren. Die Reise in den Süden ist nun nicht mehr das Privileg einzelner Wohlhabender, sie wird für breitere Schichten der Bevölkerung möglich. Die Reisegeschwindigkeit erhöht sich enorm. Man fährt nicht mehr durch die Hauptstraßen und damit durch Orte hindurch, sondern an den meisten Orten vorbei, lässt die Dörfer links liegen. Die Zwischenräume zwischen den Stationen werden gleichsam ausgelöscht. Orte, die davor für viele unerreichbar waren, rücken in greifbare Nähe, die Sehnsuchtsorte aber damit in immer weitere Ferne. Versuche den Ort touristisch zu beleben, haben keinen längerfristigen Erfolg. Zu kalt und zugig ist die Brennerfurche und die Saison zu kurz. Die Passlandschaft galt für den Blicketourismus des 19. Jahrhunderts darüber hinaus als reizlos und unspektakulär. „Auf dem Brenner selbst ist nicht viel zu sehen“, schreibt Heinrich Noé in seinem Brennerbuch (1869) und verschiebt die Aufmerksamkeit von der Landschaft auf die Durchreisenden.[i] Die „haben sich an irgend einer Station einen 'Führer' über den Brenner gekauft, in welchen sie während der ganzen Fahrt vertieft dasaßen, so daß wenige Blicke auf die wirkliche Landschaft trafen. Hier zum ersten Mal entsteht eine Pause, ein Wendepunkt in der Lektüre, sie schauen zum Fenster hinaus und man sieht ihnen die offenbare Freude an, die sie darüber empfinden, daß die Angaben und die Aufeinanderfolge der Haltestellen so vorzüglich stimmen und ihr Geld nicht umsonst ausgegeben worden ist.“[ii] Auch Otto Julius Bierbaum, der 1902 als früher Automobilist über den Brenner reist und diese Reise in seinem Buch Eine empfindsame Reise mit dem Automobil (1903) beschreibt, macht seine Kritik an der modernen Form des Reisens an der Eisenbahn fest. Der moderne Reisende, so könnte man den Kern seiner Kritik beschreiben, macht keine Erfahrungen mehr, sieht nichts mehr, ist immer schon woanders. Die Reibungslosigkeit der Fahrt geht auf Kosten der Erfahrung, die Widerstände und Berührung braucht.

Vielleicht klingen Bierbaums Gedanken über Verfahren der „sauberen Scheidung“, wie sie das Eisenbahnreglement vorsieht, noch nach, als wir, vorbei am Outletcenter zur Grenze gehen und uns entschließen, trotz des brandenden Verkehrslärms direkt unter dem Grenzschild jene Texte zu lesen, die sich ganz konkreten Grenzübertrittsangelegenheiten widmen. Viele der Brennertexte versuchen das Phänomen der Grenze zu fassen, sei es im Augenmerk auf allmähliche Übergänge und Veränderungen, sei es, indem sie den Brennerort als Übertrittsort symbolisch überhöhen, dabei immer wieder auf dieselben Topoi zurückgreifen. Der Grenzübertritt ist emotional markiert, Texte erzählen von Gefühlen der Euphorie, der Enttäuschung, der Ohnmacht oder Melancholie. Am Grenzort werden Identitäten entworfen oder in Frage gestellt, am Grenzort zeigt sich immer wieder eine besondere Verwundbarkeit. Thomas Lackner liest zunächst eine Textpassage aus Ödön von Horváths Roman Der ewige Spießer (1930), die unter anderem dafür sensibilisiert, das Grenzen Produkt von Inszenierungen sind, mit spezifischen Requisiten versehen und eigenen Rollenbüchern. Seinen Humor bezieht der Text nicht zuletzt daraus, dass die Grenze als Ort des Missverständnisses in Szene gesetzt wird. Erledigen sich für Horváths Figur des Alfons Kobler die Grenzübertrittsangelegenheiten zwar etwas umständlich, aber weitgehend unproblematisch, so anders für Kurt Lanthalers Tschonnie Tschenett in seinem 1993 erschienenen Debütroman Der Tote im Fels, der Auftakt war zu Lanthalers Tschonnie-Tschenett-Krimi-Reihe. Der titelgebende Held ist eine wahre Grenznatur: als Nordseefischer und LKW-Fahrer sind das Meer und die Straße seine wichtigsten Bezugsorte, als „Vollmatrose“ in den Bergen gehört er nirgends wirklich dazu, lebt in provisorischen Zuständen und temporären Verhältnissen. „Aber etwas an mir war ihnen nicht recht gewesen. Ohne Grund“, erfährt Tschenett beim Grenzübertritt und wird eingelocht am Brenner: „So verloren weit weg vom Arsch der Welt, wie man's sich nur vorstellen kann. Wer hier verhungerte, mußte auf eine archäologische Ausgrabung in fünfzehnhundert Jahren warten, um wieder rauszukommen.“[iii] Durchwegs positiv konnotiert die Brennergrenze in Irene Pruggers Prosatext Kleine Grenzüberschreitung (2005), in dem eine Brennerüberfahrt so beschrieben wird, wie ihn wohl viele Nordtiroler aus ihrer Kindheit erinnern. Das Alltagsselbst kann hier getrost abgelegt, Differenzen, etwa zwischen den Geschlechtern, für die Dauer eines Urlaubs beigelegt werden. Der Brenner als beschworene Kindheitslandschaft.

Am Beginn seines 2014 erschienenen Essays Kontaminierte Landschaften beschreibt Martin Pollack wie Kindheitslandschaften durch die Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte ihre Unschuld verlieren, brüchig werden. „Die kontaminierten Landschaften sind überall. Das gilt auch für die Landschaften der Kindheit.“[iv] „Gewalttätige Ereignisse“, so die These Pollacks, „verändern nicht nur die Sprache und die Menschen, die daran teilhaben, sondern auch die Orte, an denen sie stattfinden“[v]. Es sei deshalb wichtig, zum „Spuren- und Zeichenleser“ zu werden, und sich der „dunklen Seite solcher Orte zuzuwenden“.[vi] Es hat ein wenig zu regnen begonnen und wir finden Zuflucht in einer weitgehend kahlen Kapelle, der Verkehrslärm nun gedämpft, nachhaltig läuten dafür die Kirchenglocken ihr 12-Uhr-Läuten, die Sirenen heulen. „Um zwölf Uhr des zweiten Tages kamen wir über den Brenner, und alle erhoben sich, aber keiner sagte etwas“[vii], erinnert sich Primo Levi an seine Deportation nach Auschwitz im Februar 1944 und an Gefühle der Hoffnung, selbst hier. Hat Levi seinen eindringlichen Auschwitz-Bericht Ist das ein Mensch (1947) sehr bald nach seiner Befreiung verfasst, sind die beiden anderen Textauszüge, die wir lesen, deutlich später entstanden: W. G. Sebald und Martin Pollack, beide1944 geboren, setzen sich in ihren Texten Schwindel. Gefühle (1990) und Der Tote im Bunker (2004), wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, mit der Täter-Generation der Väter auseinander. Sebald verdichtet in seinem Debütroman Reiseerinnerungen von Stendhal, Kafka und Sebald selbst. Neben der Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Vergangenheit, geht es in dem Roman um das Trügerische von Erinnerung. Erinnerungen, das zieht sich als roter Faden durch die Texte, sind unzuverlässig – werden ausgelöscht durch traumatische Erfahrungen oder überschrieben durch anderes. Anders als die Fotografie, schreibt Sebald in seinem 1984 erschienenen Essay Helle Bilder und dunkle fördert „das Beschreiben das Eingedenken“[viii]. Schreiben also als Anschreiben gegen das Vergessen. Das Motiv der Zugfahrt über den Brenner ermöglicht es zeitlich Auseinanderliegendes zum Schwingen zu bringen. In Pollacks Text bildet der Brenner den Ausgangs- wie Endpunkt autobiographischer Schürfarbeiten, nämlich der Spurensuche nach der Geschichte des eigenen unbekannten Vaters, des SS-Sturmbandführers und Gestapomitglieds Gerhard Bast, der 1947 am Brenner ermordet aufgefunden wird.

Es ist gut nach diesen Texten eine längere Pause zu haben, sie nachwirken lassen zu können. Ein kurzer aber steiler Aufstieg Richtung Sattelberg führt uns in die Stille und Einsamkeit einer Almlandschaft. Wir sind nahe der grünen Grenze, Flucht- und Schmuggelrouten verliefen durch dieses Gebiet. Hier lässt sich gut aus Goethes Italienischer Reise hören und in einem eigenwilligen Kontrast dazu aus Maxi Obexers 2015 uraufgeführten Theaterstück Illegale Helfer. Beide Textpassagen handeln von hoffnungsfrohen Fluchtbewegungen und lassen allgemeine Fragen aufkeimen. Wie wird man aufgenommen, was lässt man zurück, welchen Handlungsspielraum hat man und welche Möglichkeiten der Orientierung, die auch eine Art der Beheimatung darstellt?

Der Rückweg führt uns vorbei an jener neben einem Wasserfall gelegenen alten Bunkeranlage, die Peter Kaser und Hans Winkler im Rahmen des Projektes scalini 84 stufen (2000-2007) zum Ort der Kunst erhoben haben. Das Projekt eine mögliche Antwort auf das mit Schengen vor Ort entstandene Sinnvakuum. Auch die jüngere Literatur liest den Brenner hauptsächlich unter dem Vorzeichen des Niemandslandes. In einem der Kasernenhinterhöfe lesen wir Lanthalers Kurzgeschichte Niemandsland ist Feindesland (1998). Eine Möglichkeit einen Ort mit Bedeutung zu versehen, ist, wie wir aus zahllosen Regionalkrimis wissen, ihn zum Tatort zu machen. Im Zentrum dieser kleinen Kriminalgeschichte steht eine Figur der Tschenett-Romane, nämlich Toto Palermo: „Inspektor der Polizia di Stato, war vor Jahren an den Brenner strafversetzt worden, weil er selbst es mit dem Betäubungsmittelgesetz nicht so genau genommen hatte. Jetzt saß er hier an der Grenze, winkte bestenfalls Touristen durch und hatte sich damit abgefunden, daß Sibirien der Endpunkt seiner Karriere war. Unter den Kollegen lief der Brenner unter dem Codenamen Sibirien und galt als Friedhof aller Hoffnungen. Lasciate perdere ogni speranza, voi che entrate hatten sie, Dante Alighieri zitierend, an ihre Bürotür geschrieben, mehr sich selbst, die Ordnungshüter, meinend als die Gesetzesbrecher, die sich hier nur selten blicken ließen.“[ix]

Unsere Wanderung endet am Bahnhof. Der einzige Wartesaal des Bahnhofs, den wir als Lektüreort für den letzten Text vorgesehen haben, beidseitig verriegelt. Aufhalten, niederlassen soll sich hier niemand. So lesen wir also den letzten Text, einen Auszug aus Anna Rottensteiners kürzlich im Südtiroler Online-Nachrichtenportal Salto erschienenem Text „Die Personen … wollen so schnell als möglich Richtung Norden weiterreisen.“– Anmerkungen zu einem Satz am Bahnsteig unter Wartenden, vereinzelten Reisenden, auch Flüchtlingen, vor allem aber wartenden Polizisten. „So tun, als wären sie auf Durchreise, einfach so, als wäre unser Bahnhof eine mittelalterliche Poststation, an der man sich kurz labt und die Pferde tränkt, bevor es weiter geht auf der Reise. Die Pferde machen sich ohne sie weiter auf die Reise. So tun, als hätte ihr Zug grad mal Verspätung. Käme er auch um zehn Stunden zu spät, sie würden auf ihn warten und er nähme sie dennoch nicht mit. Den Anschluss verpasst, Ausschluss, Aus und Schluss.“[x] Zum wiederholten Mal beobachte ich wie österreichische und italienische Polizisten aufmarschieren, wenn ein internationaler Zug aus Bozen einfährt, Sonnenbrillen aufgesetzt werden, geschäftige, sich wiederholende Gesten. Bunte Federn auf den Hüten der Alpini, ich muss an Horváths Text denken: „Da hatten welche Napoleonshüte und weite lange Mäntel oder kurze enge oder weite kurze oder enge lange. Einige trugen prächtige Hahnenfedern, die ihnen fast bis auf die Schultern herabwallten. Andere wieder trugen Adlerfedern oder Wildentenfedern, und wieder andere trugen gar keine Federn, höchstens Flaum. Die meisten waren feldgrau oder feldbraun, aber es waren auch welche da in Stahlblau und Grünlich mit Aufschlägen in Rot, Ocker, Silber, Gold und Lila. Viele hatten schwarze Hemden – das waren die bekannten Schwarzhemden.“[xi] Und auch an Goethes Italienische Reise: „Ich habe Gelegenheit gehabt zu sehen, welchen Wert die gemeinen Leute auf Pfauenfedern legen, und wie überhaupt jede bunte Feder geehrt wird. Wer diese Gebirge bereisen wollte, müßte dergleichen mit sich führen.“[xii]

Noch können wir uns nicht ganz trennen von dem Ort, zu dem wir eine Art Bezug bekommen haben. Sitzen in der Spätnachmittagssonne, trinken in der Bahnhofsbar einen letzten Cappuccino und irgendwie passt es, dass jemand sagt, und doch ist das Grün hinter dem Brenner ein ganz anderes, und die Gespräche sich schließlich zu drehen beginnen um die eigentlichen Sehnsuchtsorte fern von hier.

Iris Kathan

-------------------------------------------

[i] Heinrich Noé: Brennerbuch. Naturansichten und Lebensbilder. München 1869, 203.

[ii] Ebd. 203.

[iii] Kurt Lanthaler: Der Tote im Fels. EinTschonnie-Tschenett-Roman. Innsbruck 2011, 53f.

[iv] Martin Pollack: Kontaminierte Landschaften. St. Pölten; Salzburg; Wien 2014, 37.

[v] Ebd. 61.

[vi] Vgl. ebd. 56.

[vii] Primo Levi: Ist das ein Mensch? Die Atempause. München; Wien 1991, 16.

[viii] W. G. Sebald: Die Beschreibung des Unglücks – Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke. Frankfurt a.M. 1994, 178.

[ix] Kurt Lanthaler: Niemandsland ist Feindesland. Inp: p.t.t.red (Hg.): treffpunkt niemandsland. Bozen 1998, 54.

[x] Anna Rottensteiner: „Die Personen … wollen so schnell als möglich Richtung Norden weiterreisen.“– Anmerkungen zu einem Satz.

In: https://www.salto.bz/article/29052016/wer-sind-die (07.07.2016).

[xi] Ödön von Horváth: Der ewige Spießer. Paderborn 2015, 30.

[xii] Johann Wolfgang Goethe: Italienische Reise. Vollständige Ausgabe beider Bände. Berlin 2016, 13.

Der LiLit–Fragebogen

Die Idee eines Fragebogens an sich ist natürlich nicht neu; entstanden ist sie im späten 19. Jahrhundert in England als Salon-Zeitvertreib. Es geht um Vorlieben und Abneigungen, Selbsteinschätzungen und Weltanschauungen – und das Ganze zur „geselligen Neugier“. Die Franzosen haben diesen Einfall bereitwillig übernommen und Marcel Proust, der große Marcel Proust, hat einen solchen Fragebogen 1890 voll Esprit ausgefüllt. (Daher die geläufige Bezeichnung: der „Proust-Fragebogen“.) Bernard Pivot, der französische Reich-Ranicki, hat die Idee für seine Literatur-Sendung Bouillon de la Culture übernommen, James Lipton für sein TV-Interview-Format Inside the Actors Studio, die FAZ als „Herausforderung an Geist und Witz“ für ihr Magazin. Die Idee ist also allemal den – leicht adaptierten – Versuch wert. (bs)

Status quo & überhaupt

Wie geht’s, wie steht‘s?

Wie geht’s, wie steht‘s?

Danke der Nachfrage, so wie es steht, geht es!

Worum geht’s im Leben?

Zusammenleben und Verwirklichung.

Deine größte Extravaganz?

Frechheit.

Deine Devise?

Ich weiß, dass ich nichts weiß und kaum das.

Deine größte Schwäche?

Nicht zu wissen, welche die größte Schwäche ist, und es doch immer wieder herausfinden zu wollen - Ungeduld?

Dein größtes Talent?

Körperliche und geistige Wiederherstellung nach der Hingabe an meine Schwäche.

Womit kann man dir Freude machen?

Lebensmittel.

Was ist dein Smalltalk-Thema?

Der letzte mir im Gedächtnis gebliebene Artikel der aktuellen „Zeit“.

Fast nur Lieblinge & Lieblinge

Das schönste Wort/das hässlichste Unwort?

Polpastrella / Protonenpumpenhemmer.

Deine Lieblingsbeschäftigung offline?

Kochen.

Und online?

Youtube - Gesangsunterricht anhand von Live-Aufnahmen der größten Opernsänger des 20. Jahrhunderts.

Lieblingsname?

Marie-Luis.

Lieblingsfarbe und -blume?

Mitternachtsblau / Rapsfeld in der Blüte.

Lieblingsduft?

Egoïste von Chanel.

Lieblingsessen und -trinken?

Artischocke / Pinot Noir.

Lieblingsbuch?

Manès Sperber: Wie eine Träne im Ozean.

Lieblingsbild?

Hmmmm - Dalì: Mountain Lake.

Lieblingsfilm?

From Dusk till Dawn.

Lieblingsmusikstück?

Bach - Matthäuspassion - Mache dich mein Herze rein.

Lieblingsfotograf/in?

Daguerre ;-)

Lieblingsschauspieler/in?

Markus Meyer.

Präferenzen & Schätzungen

Fisch oder Fleisch?

Surf ‘n‘ Turf.

Berg oder Meer?

Der Berg ist mein Mehr.

Handke oder Bernhard?

Bernhard.

Beatles oder Stones?

Beatles.

Hofer oder Gaismair?

Gaismair.

Was schätzt du an deinem Wohnort (welcher) am meisten/wenigsten?

Wien: Pluralität der Gesellschaften. Ich denk da nur z. B. an das Herumstreifen zwischen den verschiedenen Gegenden und ihren Eigenheiten: vom Kaffee am Yppenplatz in die Oper, im Anschluss in einen Musikclub und die Nacht dann am Würstelstand enden zu lassen / die Gesichter in den öffentlichen Verkehrsmitteln - ich schwanke zwischen Mitleid, Abneigung und Aggression.

Was schätzt du an Tirol am meisten/wenigsten?

Das Panorama vom Gipfel des gerade bestiegenen Berges / Politiker.

Welchen Fehler entschuldigst du am ehesten, welchen nie?

Unpünktlichkeit / Geiz.

Welche Eigenschaft schätzt du bei einem Mann am meisten?

Entspanntheit.

Welche Eigenschaft schätzt du bei einer Frau am meisten?

Humor.

Historizitäten & Realitäten

Deine HeldInnen in der Wirklichkeit?

Ute Bock.

Deine HeldInnen in der Weltgeschichte?

Marx.

Welche historischen Gestalten verachtest du am meisten?

Die Gestalten des Tyrannen-Quartetts.

Welche (anti)militärische Leistung bewunderst du am meisten?

Ghandis friedlicher Protest gegen die Kolonialmacht England.

Welche Reform bewunderst du am meisten?

Bedingungsloses Grundeinkommen.

Wunsch- & Antiwunschkonzert

Wo möchtest du leben?

Portugal.

Dein Traum vom Glück?

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - Abwechslung in der Konstanz.

Was wäre für dich das größte Unglück?

Meine Stimme zu verlieren.

Was verabscheust du am meisten?

Ungerechtfertigten Rassismus.

Wer oder was wärst du gern?

Ich selbst, nur ein bisschen anders.

Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen?

Bedingungslos zu lieben.

Hättest du dich gern selber als Chef?

Ja.

Die berühmte Fee stellt dir drei Wünsche frei. Welche?

Zeit, Gesundheit, endlose Kreativität.

Wie möchtest du sterben?

Mit einem Lächeln im Gesicht.

Und was soll einmal auf deinem Grabstein stehen?

„Toi Toi Toi - Es bleibt sicher spannend!“

Paul Schweinester, geboren 1985 in Innsbruck, war Sopransolist der Wiltener Sängerknaben (Leitung Johannes Stecher). 2009 schloss er das Diplomstudium im Konzertfach Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien mit Auszeichnung ab und setzte sein Studium am Conservatorio Santa Cecilia in Rom fort. Dem Abschluss seiner Gesangsausbildung folgten Auftritte bei den Wiener Festwochen, den Tiroler Festspielen Erl und der Kammeroper in Rheinsberg. Von 2009 bis 2013 war er außerdem Ensemblemitglied der Wiener Volksoper. Als Mitglied des Young Singers Project der Salzburger Festspiele 2012 konnte er mit international bedeutenden Künstlern wie Ingo Metzmacher oder Daniele Gatti zusammenarbeiten. Mit seinem leichten und strahlenden Tenor brilliert er bereits seit einigen Jahren als Opernsänger, unter anderem an der Opéra National de Montpellier, der Opéra National de Paris, an der Mailänder Scala, bei den Salzburger und Bregenzer Festspielen, im Royal Opera House Covent Garden, im Festspielhaus Baden-Baden und Münchner Prinzregententheater. Gefragt ist er weiters als Oratorien- und Liedsänger.

![]()

Joe Rabl : Über die Durchlässigkeit von Grenzen. Eindrücke von den 39. Innsbrucker Wochenendgesprächen

Knapp vier Jahrzehnte haben sich die Innsbrucker Wochenendgespräche schon als Diskussionsforum bewährt, um die verschiedensten Facetten des Schreibens – und Lesens – bei unterschiedlicher Themenstellung auszuleuchten. Vom „Eros im Kleid der Dichtung“ über „Literarische Mutter- und Vaterfiguren“ bis hin zum Verhältnis von „Literatur & Wissenschaft“. Heuer stand ein Genre im Mittelpunkt, das – gerade im deutschsprachigen Raum – lange Zeit in die „Schmutz-und-Schund“-Schublade gesteckt wurde und gegenwärtig immer noch um Reputation kämpft: der KRIMI oder, in einer etwas wohlwollenderen Bezeichnung, KRIMINALROMAN. Ein Genre also, das lange Zeit nicht ernst genommen wurde und doch voller interessanter Möglichkeiten steckt. Die individuellen Zugänge der Autorinnen und Autoren zeigten denn auch die große Bandbreite jener Texte auf, die unter dem Label „Krimi“ firmieren, wobei man sich schnell darauf einigte, dass es gar nicht so wichtig sei, ob ein Buch als Krimi oder als Roman gilt, wichtig seien hier wie dort ganz andere Kriterien. Der Markt aber verlangt nach solchen Zuschreibungen; und inwieweit man beim Schreiben diesem Druck nachgibt und eine Leserschaft bedient, die sich seichte Unterhaltung wünscht, oder ob man die Mittel des Genres nutzt, um relevante Literatur zu schaffen, liegt im individuellen Ermessen. Das gilt nun freilich für alle Literatur, und die Durchlässigkeit der Grenze Krimi/Nicht-Krimi und die Diskussion darüber, wie es zu dieser Grenzziehung kam und wozu das gut sein soll, zog sich als Konstante durch alle Gespräche. Man kann die Frage ja auch anders stellen: Warum schreibt jemand einen Krimi und welche Vorteile bietet das formale Gerüst, das von den Regeln des Genres definiert wird? Vielleicht ist es ja so, dass die menschlichen Grundkonflikte, wenn man sie im Fokus eines Verbrechens und seiner Aufklärung greller beleuchtet und betrachtet, begreiflicher werden. MERLE KRÖGER will herausfinden, was die Menschen antreibt, also begegnet sie ihnen in ihren Büchern (und Filmen) auf Augenhöhe und macht ihre eigene Haltung zur Welt explizit. Ob da „Krimi“ draufsteht oder nicht, ist ihr egal; es geht um Literatur mit einem „großen Potential für Realismus“, die „nicht abbildet, sondern Realität interpretiert“. Ähnlich sieht es OLIVER BOTTINI, der ein „Plädoyer für einen relevanten Kriminalroman“ hält, denn „Kriminalromane können mehr, als nur zu unterhalten. Sie können relevant und wichtig sein“. Entscheidend ist, wie sie das tun, und damit ist nicht nur der Umgang mit den Konflikten angesprochen, sondern der formale Zugriff darauf; denn Sprache ist – natürlich auch im Kriminalroman – nicht Dekor, sondern eine inhaltliche Kategorie, und nur was sprachlich relevant ist, ist auch als Roman relevant. ROBERT HÜLTNER führt in seinen Kriminalromanen einen Diskurs über Zwischenmenschliches; genau hinsehen und sich mit den Zuständen kritisch auseinandersetzen ist ihm dabei oberstes Gebot. Das Etikett ist ihm nicht wichtig, vielmehr die Frage, ob es gelingt, abstrakte Konflikte emotional spürbar zu machen; die Konzentration auf die Dramaturgie, die der Kriminalroman in groben Zügen vorgibt, kann dabei sehr wohl eine Hilfe sein. Auch FRANZOBEL gibt das Genre (die „Schraubzwinge“) Halt beim Schreiben, die größte Herausforderung sieht er darin, sein „verspieltes, sprachreflexives Schreiben mit der zum Spannungsaufbau notwendigen Knappheit zu verbinden“. Und wenn er seine Kriminalromane als „Franzobel light“ bezeichnet und Krimis als „Romane mit Leichen“, dann schwingt hier sehr viel Understatement mit. PIEKE BIERMANN weist darauf hin, dass das formale Grundmuster, das so viele Krimis unhinterfragt durchbuchstabieren, Ideologie reproduziert; weil das Leben vielschichtiger ist, als die Wiederherstellung einer wie auch immer gestörten heilen Welt nahelegt. Interessanter sind da schon die Variationen und Brüche des Musters; und ganz wesentlich sei es, die Geschichte aus den Figuren heraus zu erzählen, das Verhandeln von Normen in den Figuren zu spiegeln und glaubwürdig in Zeit und Raum zu verorten. Aber sind wir überhaupt noch in der Lage, eine kompliziert gewordene Welt mit ihren Verbrechen abzubilden, fragt sich MARTIN WALKER. Zumindest eignet sich der Kriminalroman „vorzüglich als Vehikel für gesellschaftliche Beobachtungen und Kommentare“. Der Krimi-Aspekt ist ihm ohnehin nicht so wichtig, will er doch von der Geschichte, vom Leben, der Landschaft in Frankreich erzählen und seinen Leserinnen und Lesern eine vergessene Ecke seiner Wahlheimat näherbringen. An seine wachsende Leserschaft denkt auch BERNHARD AICHNER, der mit seinen Thrillern die Menschen rühren will; Kriminalromane, die einem ein Stück Welt näherbringen, gehören auch in keine Schublade, denn: „Darf gute Literatur nicht unterhalten? Darf ein Kriminalroman nicht substanziell sein? Politisch sein? Philosophisch sein? Doch, er darf.“ Die substanziellen Romane gibt es ja, vermerkt STEFAN SLUPETZKY, der den gegenwärtigen Krimi-Boom zu erklären versucht, nur gehen sie in einem Berg von Schund zusehends unter. Und für manche Themen bietet sich eben ein Nicht-Krimi (ein Wort, das sehr häufig fällt bei diesen 39. Innsbrucker Wochenendgesprächen) an, weil sich nicht alle Erfahrungen in einem Krimi ausdrücken lassen respektive einem ein Roman mehr Freiheit bietet. Kriminalromane können emotionale Wut ausdrücken und Wut hat mit struktureller Gewalt zu tun; dass man dabei leicht ins Moralisieren gerät und der moralische Zeigefinger sich auf alle Literatur und schon gar einen Kriminalroman verheerend auswirkt, darüber sind sich alle einig. Die Strategien dagegen sind vielfältig und reichen von glaubwürdiger Figurenzeichnung bis zum Betrachten und Beschreiben der Welt aus verschiedenen Perspektiven; nicht zu vergessen den Humor, denn Humor und die Fähigkeit, sich selbst ironisch zu hinterfragen, weiß SUNIL MANN, „nimmt dem Moralisieren die Spitze“. Was umso wichtiger ist, weil Kriminalromane an sich Moral verhandeln. Dass sie dabei in alle Richtungen offen bleiben und dass Kriminalromane genau deshalb so vielseitig und für viele Interessen nutzbar sind, darauf weist EVA ROSSMANN abschließend hin. Sie hat zwei Tage lang die in viele Richtungen mäandernde Diskussion immer wieder auf die Frage zu fokussieren gewusst: Worüber schreiben wir und wie schreiben wir, wenn wir einen Kriminalroman schreiben? Und ob jemand unterhalten will oder gesellschaftlich relevante Themen verhandelt: Es geht nicht darum, sich der absurden Grenzziehung Krimi/Nicht-Krimi zu unterwerfen, sondern die emotionale Berührung durch Zustände in der Welt glaubhaft und in angemessener literarischer Form zu vermitteln. Dass der Kriminalroman sich dafür ganz besonders eignet, das haben die diesjährigen Innsbrucker Wochenendgespräche deutlich gemacht.

39. Innsbrucker Wochenendgesprächen, 19.–21. Mai 2016

Madelaine Schweißgut: Ein langes lyrisches Wochenende in Innsbruck

Nachbericht, geschrieben im Rahmen der LV „Literatur veranstalten und vermitteln am Beispiel von W:ORTE - Lyrikfestival Innsbruck“ SS 2016, Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft.

W:ORTE 2016

Heuer fand zum zweiten Mal das W:ORTE-Festival, welches 2015 bereits ein Erfolg war, statt. Seinen Namen hat das Festival einem seiner Gäste, dem Dichter José F. A. Oliver, zu verdanken, der auch ein bedeutender Unterstützer der Veranstaltung ist. Er, dessen titelgebendes Sprachspiel das Konzept von Lyriklesungen an besonderen Orten verrät, eröffnete am 16.6.16 das Festival in den Räumlichkeiten des Literaturhaus am Inn. Gemeinsam mit Odile Kennel und Erica Zingano sorgte er mit überraschend viel Witz und Lockerheit für ein interessantes und offenes Gespräch über Dichtung und ihre spannende Beziehung zu Mehrsprachigkeit und Übersetzung. Akzentuiert wurde es von Lesungen von Werken – zum Teil auch noch unveröffentlichte – der drei KünstlerInnen in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch) und war so von einer gewissen Werkstatt-Stimmung geprägt. Eine besondere Erfahrung für das Publikum war es, am Austausch zwischen den LiteratInnen teilhaben zu dürfen.

Am darauffolgenden Tag fand eine besondere Lesung der renommierten Innsbrucker Dichterin Barbara Hundegger, die darin ihr neues Werk wie ein mensch der umdreht geht. dantes läuterungen reloaded vorgestellt hat, im ORF Studio 3 statt und eröffnete damit die neue Reihe klang_sprachen. Begleitet wurden die Auszüge ihres Buches von Livemusik der MusikerInnen des Tiroler Kammerorchesters InnStrumenti, die – sich an Hundeggers Schaffensprinzip für diese Gedichte orientierend – einige bekannte Stücke neu inszenierten und auf ihre Weise einen „reload“ vornahmen . Dabei entstanden bemerkenswerte Spannungen nicht nur zwischen Lyrik und Instrumentalmusik, sondern auch zwischen Altem und Neuem: Dantes altertümliches Werk wurde von Hundegger modernisiert, die aufgeführten Musikstücke deckten den großen Zeitraum von der Antike bis in die Gegenwart ab. Darüber hinaus ergaben sich, dank des intermedialen Konzepts, auch ganz besonders wirkungsvolle Einstimmigkeiten, die die große Poesie von Hundeggers Werk unterstrichen.

Am 18.6.16 folgte das Herzstück des Festivals. Die vormittägliche Veranstaltung im Café Katzung im Stadtzentrum trug den Titel Poetische Interventionen im Halbstundentakt bei Kaffee & Kuchen und versammelte weitere literarische AkteurInnen: Jan Wagner, Elisabeth Wandeler-Deck, Andreas Neeser und Rafael Urweider, die jeweils in Paaren lasen. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Präsentation Lyrik von Jetzt3 von Daniela Chana, Frieda Paris, Martin Piekar, Robert Prosser und Gerd Sulzenbacher. Geprägt war das Event daher von Dialog und Vielstimmigkeit in einer angenehmen, lockeren Atmosphäre.

Am Abend desselben Tages fand die Lange Nacht der W:ORTE in der Wagner’schen Universitätsbuchhandlung statt. Hier lasen vor der Kulisse von vollen Bücherregalen die vielfach ausgezeichnete Maja Haderlap aus „langer transit“, Ulf Stolterfoht aus neu-jerusalem, Durs Grünbein aus einer Palette zum Teil unveröffentlichter Werke und aus Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond und Ferdinand Schmatz aus das gehörte feuer. orphische skizzen. Moderiert wurde von José F. A. Oliver und Odile Kennel. Den KünstlerInnen wurde genügend Zeit und Raum gegeben, um sich voll auf sie konzentrieren zu können und um ihre Gedichte wirken zu lassen. Ein solch klassischer Programmpunkt war eine angenehme Abwechslung in einem so vielfältigen Festival.

Nach einem freien Tag, der Raum für eigenständige Lektüre schaffen sollte, wurde das Festival am 20.6. schließlich durch das am Literaturhaus am Inn schon traditionell gewordene Montagsfrühstück geschlossen. Die AbschlussW:ORTE fielen zum Thema Poesie & Revolution; Ferdinand Schmatz und Elisabeth Wandeler-Deck diskutierten und stellten sich unter anderem folgende Fragen:

Inwiefern äußern sich Protest und Revolution heute im Gedicht? Welcher Definition folgt ein politisches Gedicht und welche Haltungen nehmen „politische“ Dichter und Dichterinnen ein? Sind die Fragen nach Ästhetik und politischer Poesie heute neu zu stellen? (Auszug aus dem Programm)

Das Festival war auch heuer wieder ein großer Erfolg und lässt auf eine Neuauflage im nächsten Jahr hoffen, denn die hochkarätigen LyrikerInnen aus Österreich, Italien, Deutschland und der Schweiz konnten den Besuchern auch heuer wieder einen Einblick in die Lyrik der Gegenwart geben und viele von ihnen für sie begeistern. Die abwechslungsreiche Gestaltung des Programms, die sich unter anderem durch die vielfältigen Lokalitäten auszeichnete, war sehr attraktiv von den Veranstaltern Literaturhaus am Inn, vertreten durch Gabriele Wild und 8ung Kultur, repräsentiert durch Robert Renk, konzipiert.

Julia Zachenhofer: Wo das Wort und die Musik aufeinandertreffen

Einen fulminanten Auftakt erlebten die „klang_sprachen 2016“ am Freitag, 17. Juni 2016, mit der Lesung der Innsbrucker Lyrikerin Barbara Hundegger in Begleitung des Tiroler Kammerorchesters InnStrumenti. Hundegger las aus ihrem 2014 erschienenen Werk „wie ein mensch der umdreht geht. dantes läuterungen reloaded“. Die 15 MusikerInnen des Orchesters untermalten die Worte mit ihren eigenen Neuinterpretationen.

Still ist es im Studio 3 des ORF Tirol Landesstudios. Gerade sind die letzten Worte der Moderatoren verklungen, eine aufgeregte Erwartungshaltung liegt in der Luft. Die MusikerInnen des Kammerorchesters InnStrumenti haben ihre Plätze eingenommen, Barbara Hundegger steht an ihrem Lesepult und trinkt noch einen Schluck Wasser. Dann erheben sich die ersten Klänge des „Capriccio Cromatico“. Barbara Hundegger beginnt zu lesen: „aus deinem toten dunst der hölle / inmitten seines grausamen meers …“ (7)

Es ist die Premiere des neuen ORF-Veranstaltungsformats „klang_sprachen“, das eine Kombination von Text und Musik darstellt und somit zum interdisziplinären Erlebnis wird. Außerdem bildet der Abend den zweiten Programmpunkt im Rahmen des Lyrikfestivals W:ORTE, organisiert vom Literaturhaus am Inn und dem Verein 8ung Kultur. Beteiligt an der Realisierung des Programms waren zudem die Reihen Literatur im Studio und Musik im Studio. Mit der gebürtigen Hallerin Barbara Hundegger liest eine Virtuosin der deutschsprachigen Lyrik. Auf musikalischer Seite sind es Gerhard Sammer als Dirigent und Leiter sowie die Komponisten Klex Wolf und Hannes Sprenger, die sich dem akustischen Reload verschrieben haben. Sorgsam adaptierten sie unter anderem Werke von Tiroler KomponistInnen, die das Kammerorchester InnStrumenti bereits uraufgeführt hatte. Zudem wird jeweils ein Werk von Klex Wolf und Klaus Telfser uraufgeführt. Es wurden jedoch nicht nur moderne Werke und solche aus dem 20. Jahrhundert bearbeitet, Wolf nahm sich zudem mit dem „Capriccio Cromatico“ und dem „Capriccio sopra la bassa fiomenga“ zweier Werke des italienischen Renaissance-Komponisten Giroloamo Frescobaldi an. Insgesamt wurden die oft nur wenigen Instrumenten zugedachten Werke auf das gesamte Orchester zugeschnitten. Die Komponistin Ivana Radovanovic, Jahrgang 1994, sitzt auch im Publikum. „Fast hätte ich mein Stück nicht erkannt“, scherzt die Absolventin des Tiroler Landeskonservatoriums, deren Werk „Milica“ in das Programm aufgenommen wurde. „Die MusikerInnen haben es wirklich großartig umgesetzt.“ Und sehr originell: Die anfänglichen Klänge des Hackbretts aus ihrer Komposition wurden beispielsweise durch ein manuelles Streichen über Klaviersaiten ersetzt.

Die ZuschauerInnen und -hörerInnen werden auf eine außergewöhnliche Reise mitgenommen. In ihren Texten prangert Barbara Hundegger in gefinkelten Satzstellungen und mit ausgefuchster Grammatik die Missstände in der modernen Gesellschaft an. Sie höhnt den oberflächlichen und egoistischen Menschen, spottet denen, die nur nach Geld und Ruhm trachten. Nicht nur thematisch sind sie dran, auch liegt es an ihnen, sich nun für ihre Taten zu verantworten. Die goldenen Jahre sind vorüber. Ein sich durch ihre Gedichte durchziehendes Topos ist auch der Berg, stellvertretend für ein oben-unten, eine Hierarchie, für die Ungleichheit unter den Menschen. Der Berg, der erklommen werden will von den Gierigen, den Emporstrebenden, Karrierelüsternen, den sich Verwirklichenden auf Kosten von anderen, erklommen über „die schatten der abgestürzten“ (33), – aber der Gipfel wird nicht erreicht. Der Berg, der gleichzeitig auch der steile Pfad zur Absolution ist, der beschwerliche Kreuzweg für die Ungerechten. Der Verweis auf Dante wird nun ganz klar: Es handelt sich um das moderne Pendant zum Fegefeuer, zum Läuterungsberg in der Göttlichen Komödie. Dort müssen sich die Hochmütigen, die Gierigen, die Wollüstigen, die Zornigen, die Unersättlichen, die Neider und die Faulen ihrem Urteil stellen und darauf hoffen, dass ihre Strafe einigermaßen erträglich ausfällt.

Majestätisch füllen die Orchesterklänge den Raum, halten sich zurück während der kurzen und langen Lesepassagen, und erklingen in voller Stärke dazwischen. Auch die Musik nimmt das Publikum mit auf eine Expedition durch Klangwelten und verschiedene Zeiten und spannt doch den Bogen zur Moderne. Sie ist dramatisch, eindringlich und dann wieder leise, zart, aber nur um im Anschluss daran wieder mit einem gewaltigen Crescendo zu erstarken. Auch die Improvisationsstücke mit ihrem experimentellen Charakter fügen sich vollkommen in das Gesamtwerk ein.

Nach zwei Stunden verklingen Stimme und Musik. Der Zauber des Abends selbst ist noch nicht vorbei. Andächtig scheinen die Zuschauer noch für ein, zwei Minuten den zurückbleibenden Tonfolgen, die noch irgendwo in der Luft hängen, zu lauschen. Dann stehen sie kollektiv auf, schlendern in Richtung Ausgang, den Kopf voller Melodien. Iris Schmidt-Rios, 26-jährige Schriftstellerin und ZuhörerIn, ist ganz verzaubert: „Die Kombination von Text und Musik war wirklich gelungen. Durch die nahtlosen Übergänge zwischen den Stücken wurde die Spannung bis zum Ende gehalten. Es ist selten, dass die beiden Disziplinen so gleichberechtigt in einer Performance erscheinen.“ An der Bar wird noch ein Glas Wein getrunken. Dann ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Am nächsten Tag erwischt man sich noch dabei, wie man eine Melodie des Orchesters vor sich hin summt.