Wieder eine von Menschen gemachte Hölle auf Erden

Ein Essay von Markus Pohlmeyer

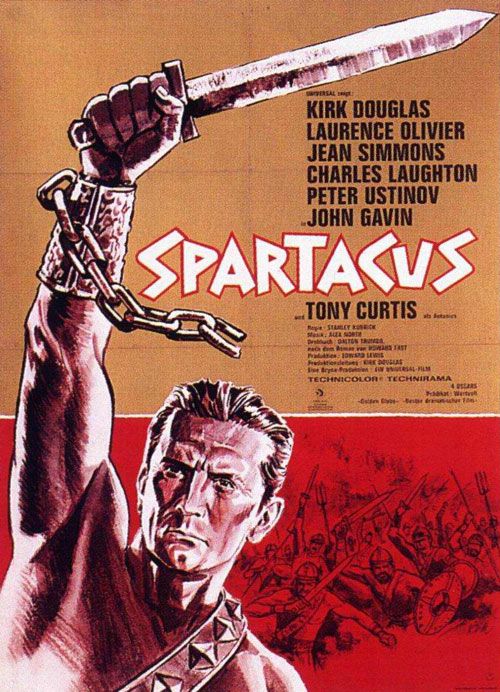

Von schier unerträglicher Härte scheint mir die Serie „Spartacus“[1], die sich, trotz ihrer ästhetisierenden Darstellung von Gewalt, zu einem Plädoyer gegen Sklaverei entwickelt – von der ersten Folge an. Die geradezu zelebrierte Grausamkeit der Gladiatorenspiele wirkt wie ein Verfremdungseffekt, zeigt aber in den Arenen und auch in privaten Bereichen eine gesellschaftliche Enthemmung, die Sklaven nur noch als Dinge (lat. res) verwendet: als Arbeitskräfte, Tötungsmaschinen zur Unterhaltung, für sexuellen Missbrauch.

„Ursprünglich stammt die Zombievorstellung aus Haiti. Ein Zombie ist ein Sklave, der schon im Leben so tot ist, dass er willenlos in der Zuckermühle schuftet, ohne auch nur einen Gedanken an Autonomie oder Aufstand fassen zu können. Sein Hirn ist im Grunde genommen tot, weil es die eigenen Freiheit nicht einmal mehr denken kann.“[2]

Kann gut sein, wer weiß?, dass diese ultrabrutale Serie näher an der antiken Realität liegt, als uns lieb sein mag. Die noch im Rahmen der Gladiatorenkämpfe (kulturell und sozial) eingezäunte Gewalt schlägt bald um: in einen eskalierenden Widerstand, der jede Begrenzung einzureißen droht. Ein Blutbad folgt dem anderen. Der Aufstand des Spartacus beginnt in einem ludus (Gladiatoren-Ausbildungsstätte), woraus sich die Sklaven am Ende der ersten Staffel wie in einem Totentanz befreien, und wird bald das römische Imperium erschüttern, so dass auch Legionäre und Heere vernichtet werden.[3] Der distanzierte Vergnügen daran, wie sich andere töten, schlägt um in einen existentiellen Horror. So geht beispielweise symbolträchtig eine Arena in Flammen auf. Am Ende der dritten Staffel (wie auch historisch geschehen) wird der dämonische, geltungssüchtige Crassus, eine Inkarnation von Kapital, über die Sklaven siegen. Crassus, der übrigens später in einem katastrophalen Feldzug schmählich fallen sollte. Und der nur kurz, aber in strahlend weißer Rüstung auftretende Pompeius wird auf der Flucht vor Caesar ermordet werden, und dessen Schicksal – er agiert hier noch wie ein unterbeschäftigter Schlagetotdraufgänger – ist allzu bekannt.

Einem Schock gleich wirkte auf mich die Darstellung von Sklaven und Sklavinnen, darunter auch Kinder, in einem Steinbruch und in Minen (Episode 3, Staffel 2).[4] Das war wirklich Ecce, homo. Entmenschlicht, Gebrauchsgegenstände; Zombies. (Eine Parallele: man/frau kann den Star Wars-Film Solo sehr kritisch betrachten, aber das Imperium baut seinen Todesstern eben auch mit Sklaven). In Ciceros Reden findet sich ein Echo von dieser Hölle auf Erden: „Das berüchtigte Gefängnis, das Dionysius, ein äußerst grausamer Tyrann, in Syrakus errichten ließ – was man Steinbrüche nennt –, war in der Amtszeit von diesem Verbrecher[5] ein Zuhause römischer Bürger.“[6] Das Rom von Crassus: Marmor und Glanz. Nach seinem Sieg wird er auf der Via Appia Tausende von Sklaven kreuzigen lassen. Bestürzend ist die Schilderung dieser Massenhinrichtung in dem Roman von A. Koestler.

„Sein Vormarsch rief in der Hauptstadt eine Sensation hervor. Die gesamte junge Aristokratie und wer es sich nur irgend leisten konnte, zog der Armee des Crassus entgegen, um alles mit eigenen Augen zu sehen; ein unaufhörlicher Strom von Touristen […]. Da er [Crassus; Anm. MP] jedoch den Erwägungen der Menschlichkeit nicht völlig unzugänglich war, hatte er die Methode des Annagelns gewählt, die den Tod eher eintreten ließ als das gewöhnliche Aufknüpfen.“[7]

Die demonstrative Bestrafung der Sklaven wird als gesellschaftliches Event dargestellt, härter noch: als Touristenattraktion. Wahrlich, eine Kreuzfahrt. Ohne Empathie oder Verständnis, warum es zum Aufstand des Spartacus kam. Dann die scheinbar sachlich nüchterne Charakterisierung „den Erwägungen der Menschlichkeit nicht völlig unzugänglich“[8]: Sachlichkeit in einer Ironie am Rande des Zynismus. Crassus, ein Monster, das so nett ist, weil es Menschen ans Kreuz nageln lässt?[9]

Epilog I

„Keine antike Quelle und auch keine spätere literarische Darstellung kennen die Szene aus Kubricks Spartacus-Film, die so berühmt geworden ist, dass sie häufig aufgenommen worden ist – von Monty Python’s Life of Brian (1979) […] bis zu dem genialen Theaterstück I am Shakespeare von Mark Rylance (2007). […] Crassus fordert die gefangen genommenen Sklaven auf, ihren Anführer auszuliefern, sonst würde er sie alle kreuzigen lassen.“[10] Kirk Douglas, der Hauptdarsteller, ist schon im Begriff, sich zu stellen, aber ein Mitgefangener reagiert schneller und schleudert den Römern ein „Ich bin Spartacus!“[11] entgegen, was dann andere Sklaven wie ein Echo wiederholen.

Epilog II

Muss noch mehr erwähnt werden? Die von islamischen und christlichen Reichen ökonomisch geradezu global entwickelte Sklaverei? Leibeigenschaft? Jene Massen in den Fabriken der Industrialisierung? Heutige Zustände?[12]Siehe, die Bestie Mensch.

Epilog III

… ich bin in Syrakus und in den Steinbrüchen gewesen; daraus folgendes Gedicht:

„Teatro Greco

Ehrlicher ist kaum die

Antike zu haben: ein

Theater von (selbst

Als Ruine) vollkommener

Schönheit, in dem Aischylos

Ur-aufgeführt wurde.

Und dann das

Römische Amphitheater:

Wer wurde da abgeschlachtet?

Und direkt daneben die Steinbrüche:

Sklaven und Gefangene

Schufen, schlugen, gruben aus dem Fels

Die Harmonie der Klassik …“[13]

Zum Weiterlesen empfohlen:

J. Fischer: Sklaverei. Geschichte in Quellen – Antike, Darmstadt 2018

C. Mann: Die Gladiatoren, München 2013

Seneca, Epistulae Morales 47

K.-W. Weeber: Alltag im Alten Rom. Das Leben in der Stadt. Ein Lexikon, 4. Aufl., Mannheim 2011.

Alf Mayer: Fleisch, ein Stück Sklavenkraft. Reportage bei der Fleischmafia. CulturMag Dezember 2014, neu aufgelegt Juli 2020

Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg. Seine Texte bei uns hier.

[1] So beginnt es: Spartacus. Blood and Sand. Die komplette Season 1, © 2010/2012 Starz Entertainment/Twentieth Century Fox Home Entertainment.

[2] I. Reuter: Weltuntergänge. Vom Sinn der Endzeit-Erzählungen, Stuttgart 2020, 66.

[3] Siehe dazu K. Brodersen: Ich bin Spartacus. Aufstand der Sklaven gegen Rom, Darmstadt 2010.

[4] Siehe dazu Spartacus. Vengenace. Die komplette Season 2, © 2012/2013 Starz Entertainment/Twentieth Century Fox Home Entertainment.

[5] Gemeint ist der angeklagte Verres.

[6] Lat. Text nach Cicero: In Verrem. Reden gegen Verres, hg. v. G. Schickler, Stuttgart 2010, 59 f.; Übers. von mir.

[7] A. Koestler: Die Gladiatoren. Roman, Frankfurt am Mai u.a. 1983 (erschienen 1939), 326.

[8] Litotes.

[9] Siehe dazu auch J. Wertheimer (Hg.): Ästhetik der Gewalt. Ihre Darstellung in Literatur und Kunst, Frankfurt am Main 1986, 117: „Die ästhetische Wahrnehmung Koestlers zeichnet sich durch bemerkenswerte Distanz zum Geschehen aus. Knapp resümierend finden sich ungeheuerliche Vorgänge beschrieben, und die Betroffenheit des Lesers resultiert zu einem Gutteil aus eben dieser analytisch-distanzierten, anscheinend leidenschaftslosen Wiedergabe des Genozids. Die Leidenschaftslosigkeit der Erzählung sucht die rationalistisch-mitleidslose Pragmatik des Vorgehens der Mächtigen nachgerade sprachgestisch zu vermitteln.“ Zum bestialischen Verfahren einer Kreuzigung s. M. Ebner: Jesus von Nazaret in seiner Zeit. Sozialgeschichtliche Zugänge, Stuttgart 2003, 207-210.

[10] K. Brodersen: Ich bin Spartacus. Aufstand der Sklaven gegen Rom, Darmstadt 2010, 90.

[11] Zitiert nach Spartacus (1960). Special Edition, © 2004 Universal Studios.

[12] Siehe dazu das Kapitel „Sklavereiboom des 21. Jahrhunderts“, in: M. Zeuske: Handbuch: Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin – Boston 2013, 571-573.

[13] Markus Pohlmeyer: Als ich zu den Sternen ging. Gedichte, Flensburger Studien zu Literatur und Theologie, Bd. 5, Hamburg 2016, 56.