Das Ende der Welt …

Eine Elegie – von Markus Pohlmeyer

Erinnerung

„So kam es in der Nacht vom 25. zum 26. April 1986 im Block vier des AKW zu einer verheerenden Explosion. […] So gelang es nur unter großen Anstrengungen und erst nach mehr als einer Woche, das radioaktive Feuer zu löschen. Unmittelbar danach wurde mit dem Bau des sog. Sarkophags begonnen, einem massiven Betonmantel, rund um den offenen Reaktor zur Abschirmung der Strahlung. Die Arbeiten waren im November 1986 abgeschlossen. Schätzungsweise 600.000 bis 800.000 sog. Liquidatoren waren an diesen und anderen Aufräumarbeiten beteiligt.“[1]

1 Täuschung

Wo anfangen? Tschernobyl: Das war irgendwann in meiner Schulzeit. Damals …? Stutzig machte mich darum umso mehr der Titel „Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“ von Swetlana Alexijewitsch. Der Zukunft?

„Tschernobyl endete für diejenigen, die dort waren, nicht in Tschernobyl. Sie kamen nicht aus einem Krieg zurück, sondern irgendwie von einem anderen Planeten. […] Was blieb in der toten Zone, nachdem die Menschen weggegangen waren? Die alten Gottesäcker und sogenannten Biogräber, also Tierfriedhöfe. Der Mensch rettete nur sich selbst, alle anderen ließ er im Stich.“[2] „Was sich in Tschernobyl am meisten einprägt, ist das Leben ‚danach‘: Dinge ohne Menschen, Landschaften ohne Menschen. Wege ins Nichts, Telegrafendrähte ins Nichts. Hin und wieder fragt man sich: Was ist das – Vergangenheit oder Zukunft? Manchmal fühlte ich mich wie eine Chronistin der Zukunft …“[3]

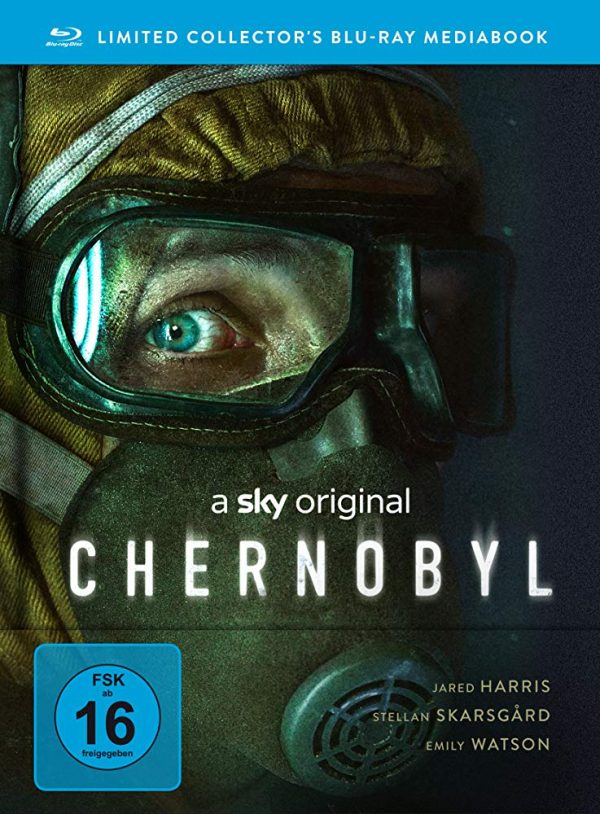

Die Serie CHERNOBYL: ein beeindruckender Versuch, sich diese Katastrophe anzueignen. Hier nur weniges, und zwar was mich besonders erschüttert hat. In der Nacht, während der Reaktorkatastrophe, strömen Menschen neugierig auf eine Brücke, um dem farbigen Spektakel über dem Kernkraftwerk beizuwohnen. Irgendwann fällt irgendetwas wie Flocken vom Himmel. Schneit es? Spielende Kinder. Zu lesen im Abspann der letzten Folge: niemand habe von denen überlebt, die damals auf der sogenannten „Brücke des Todes“ standen.[4] Geister sah ich, Geister.

2 Vertuschung

Es ist ein so quälender Prozess, wie Valerii Legasov (grandios in dieser Rolle: Jared Harris) zugleich Physiker, Messias-Figur und Aufklärer,[5] verzweifelt, aber unnachgiebig versucht, Politikern begreiflich zu machen, was da passiert sei – um es auch selbst verstehen zu können. Ein so quälender Prozess, im Laufe der Serie mitzuleiden, wie Naturwissenschaft sich gegen die kommunistische Ideologie durchsetzen muss. Quälend, weil die Katastrophe abläuft, unaufhaltsam, und ich als Zuschauer aus der Zukunft meiner Gegenwart Jahrzehnte später viel mehr weiß als die Figuren im Drama von damals. Quälend, wie so vieles an Rettung scheitert vor dem Nie-Dagewesenen. Heroisch und tragisch, wie sich Menschen aufopfern: nackt, wegen der unerträglichen Hitze, graben Bergleute unter dem Reaktor: ecce homo. (Was denn, sie hätten ja noch ihre Mützen an …) Und so bitter, wie Legasov, dieser Wahrheitssucher und Weltenretter, vom System kaltgestellt wird. (Weil es sich ja auch um einen Systemfehler handelte.) Am Ende – radioaktiv kontaminiert – sein Selbstmord.

„Legasov’s work on the report that he had delivered in Vienna in August 1986 lifted his spirits and made him believe that he could improve the safety of Soviet nuclear power plants, but his reception in Moscow upon his return was devastating. Officialdom was unhappy […]. He would later tell his friends: ‘I told the truth in Vienna, but not the whole truth.’ In his report, Legasov had blamed the accident almost exclusively on the faults and errors of those in charge of the plant. He had not spoken about the defects of the reactor itself, which helped to turn what would otherwise have been a serious accident into a nuclear catastrophe.”[6]

Und die Serie macht deutlich: das alles hätte noch viel schlimmer kommen können, viel, viel schlimmer für den eurasischen Kontinent. Aufrecht gehende Primaten sah ich Atomkraftwerke bauen und, als eines davon explodierte, ihren Gott Lenin anbeten (nach dem diese Anlage ja benannt worden ist).

3 Auflösung

Lebende Tote sehen, schon Totes noch leben sehen. Hören der Geiger-Zähler, die das Unhörbare übersetzen. Wahrnehmen an Mensch, Tier und Pflanze, wie sich das Unsichtbare in ihnen übersetzt. Radioaktive Metamorphosen. Das unsichtbare Monster wird sichtbar: am sich verflüssigenden Körper. Körper transparent, gläsern – wie in einem Anatomielehrbuch.

Ein Einzelschicksal, wie sollten wir auch anders diese Dimensionen begreifen können? Bei der Explosion des Reaktors „[…] wurde der mehr als tausend Tonnen schwere Sicherheitsdeckel gesprengt, große Mengen an Graphit und radioaktivem Material herausgeschleudert und der Reaktor in Brand gesetzt. Die Brennstäbe des Reaktors brannten unter freiem Himmel […].“[7] Zuallererst wurde die Feuerwehr zum Löschen gerufen. Nichts ahnend, unwissend, nicht vorbereitet. Die Feuerwehrleute werden später mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. (Ein Arzt beispielsweise behandelt die Brandwunden mit Milch.) Dann nach Moskau. Die Radioaktivität löst ihre Körper auf. Unerträglich, wer oder was da auf dem Bett hinter Schutzfolien liegt: Wer war, was ist das? Und so nachvollziehbar, wenn die schwangere Ehefrau ihren kranken Ehemann begleiten, umarmen, trösten möchte – wodurch sie ihr Baby verlieren sollte. „Anstelle der üblichen Trostwort sagt ein Arzt nun zu der Frau eines sterbenden Mannes: ‚Nicht nahe herangehen! Nicht küssen! Nicht streicheln! Das ist nicht mehr der geliebte Mensch, er ist ein verseuchtes Objekt.‘ Dagegen verblaßt selbst Shakespeare. Und der große Dante. Das ist die Frage: Zu ihm gehen oder nicht? Küssen oder nicht küssen?“[8] Die Verstrahlten, Unberührbaren, Reaktor-Menschen werden in Bleisärgen beigesetzt, übergossen mit Beton. Die Serie verwandelt sich zum Schluss in ein Gerichts- und Politdrama. In eine Anklage. Nicht nur die Verantwortlichen, sondern der ganze Kommunismus scheint angeklagt. Nicht nur die verstrahlten Körper, sondern auch das verblendete System, sie lösen sich auf. Gorbatschow, so der Abspann, habe in diesem Unfall „vielleicht die wirkliche Ursache für den Zusammenbruch der Sowjetunion“[9] gesehen.

Das Ende von ‚Welt‘

Nach Hartmut Rosa erweise sich Radioaktivität „[…] als das vielleicht unverfügbarste Gegenüber, vor dem Menschen stehen können. […] Sie ist monströs, weil sie unhörbar, unsichtbar, unriechbar, untastbar ist, was, wie Martin Repohl zeigt, unsere Weltbeziehung auch dort kategorial verändert, wo die Welt nicht radioaktiv ist, denn wir können einem Weltausschnitt – etwa einer Landschaft, einer Blume oder einem Apfel – nun nicht mehr ansehen oder anmerken, ob er toxisch und tödlich oder harmlos und schön ist.“[10] Die Reichweite von Radioaktivität erstreckt sich räumlich, und ebenfalls auf andere Lebewesen (was auch die Serie zeigt), und sie erstreckt sich in eine zeitliche Tiefe, nämlich in die Zukunft: „The half-life of plutonium-239, traces of which were found as far away as Sweden, is 24,000 years.“[11] Die technisch-naturwissenschaftliche Entwicklungder Moderne führte in atomare Dimensionen, aber statt Resonanz[12] entstand eine so fundamentale Dissonanz: „Das heißt, Welt kann eben nicht auf physische Weise verloren gehen, sondern sich vielmehr in einer Weise verändern, dass sie nicht mehr für Subjekte erreichbar ist – obwohl sie weiterhin da ist. […] Durch den Verlust der ontologischen Sicherheit wurde so gezeigt, dass Weltverlust immer auch eine Weltkatastrophe ist, weil sie die Welt als Ganzes der Ehrfahrbarkeit in Frage stellt.“[13]

Das Muster eines ideologischen Leugnens erleben wir nun wieder – nur auf dem Hintergrund einer anderen Welt- und Resonanzkatastrophe, des Klimawandels:

„Den Vereinigten Staaten boten sich zwei Optionen: Sie konnten das Ausmaß der Mutation und ihrer eigenen Verantwortung anerkennen, endlich eine realistische Haltung annehmen und die ‚freie Welt‘ bei ihrem Marsch weg vom Abgrund anführen. Oder sich in der Realitätsverweigerung verschanzen. Trumps Hintermänner haben beschlossen, Amerika noch ein paar Jahre träumen zu lassen, um die Landung und Erdung zu verhindern und die übrigen Länder mit in den Abgrund zu reißen – womöglich für immer.“[14]

Wir waren in ‚Welt‘, doch ‚Welt‘ wurde gegen uns, unsertwegen. Können wir nur noch in der Gegenwart über die Zukunft schreiben, weil es in der Zukunft niemanden mehr geben könnte, der über unsere Gegenwart schreiben würde? Das sage ich heute, aus der Zukunft, mir, dem ahnungslosen Schüler von damals.

Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg. Seine Texte bei CulturMag hier.

Siehe auch:

Markus Pohlmeyer: Kierkegaard: Naturalismus oder Gott in Manh(a)attan, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-kierkegaard-und-die-atombombe/97288, Zugriff am 15.12.2016

Markus Pohlmeyer: La Zona – Do not cross (2017). Nukleares

Inferno in Europa. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/serie-la-zona-do-not-cross%ef%bb%bf/119911, Zugriff am 1.9.2019

[1] M. Repohl: Tschernobyl als Weltkatastrophe: Weltbeziehung in einer kontaminierten Welt. Ein Beitrag zur materiellen Fundierung der Resonanztheorie, Baden-Baden 2019, 32 f.

[2] S. Alexijewitsch: Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft, übers. v. I. Kolinko – G.-M. Braungardt, 2. Aufl., Berlin 2019, 47.

[3] Alexijewitsch: Tschernobyl (s. Anm. 2), 51.

[4] Siehe dazu CHERNOBYL. Eine Serie von SKY und HBO, © 2019 Home Box Office (hier Folge 5).

[5] Siehe zur Funktion der Wissenschaftler-Figur in der Science Fiction The imagination of disaster, in: S. Sontag: Against Interpretation and Other Essays, Penguin Classics 2009, 209-225, hier 218: „But it is not enough to remark that contemporary attitudes […] remain ambivalent, that the scientist is treated as both satanist and savior. The proportions have changed, because of the new context in which the old admiration and fear of scientist are located. For his sphere of influence is no longer local, himself or his immediate community. It is planetary, cosmic.”

[6] S. Plokhy: Chernobyl. History of a Tragedy, Penguin Books 2019, 270.

[7] Repohl: Tschernobyl (s. Anm. 1), 32.

[8] Alexijewitsch: Tschernobyl (s. Anm. 2), 50.

[9] Zitiert nach CHERNOBYL. Eine Serie von SKY und HBO, © 2019 Home Box Office (Folge 5).

[10] H. Rosa: Unverfügbarkeit, Wien – Salzburg 2018, 130.

[11] Plokhy: Chernobyl (s. Anm. 6), 343.

[12] Zu beiden kursiv gedruckten Begriffe siehe ausführlich Rosa, H.: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, 6. Aufl., Berlin 2017.

13 Repohl: Tschernobyl (s. Anm. 1), 112.

[14] B. Latour: Das terrestrische Manifest, übers. v. B. Schwibs, 2. Aufl., Berlin 2018, 15.