Nachdruck und Depotenzierung

Das Buch prescht voran mit einem markigen, blockig alliterierten Titel: Dante Deutsch. Nicht nur denkt man da an den Stolz der Übersetzung (Die ganze Heilige Schrift Deutsch) oder die Avantgarde der Volkssprache (Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch), da erwartet man auch eine Auseinandersetzung mit Dante Alighieri (1265-1321). Aber der neue Band von Michael Buselmeier macht es einem nicht einfach, den vieldimensionalen Aplomb des Titels nachzuvollziehen.

Buselmeier, Jahrgang 1938, hat bereits eine Fülle von Büchern, zuletzt hauptsächlich im Heidelberger Verlag Wunderhorn, vorgelegt und die Fülle der langen Erfahrung spiegelt sich auch in der Vielfalt der Themen des Bandes ab. Neben aufblitzenden Kindheits- und Kriegserinnerungen und Reisebeobachtungen, scheint es vor allem die Auseinandersetzung mit anderen Künstlern und Dichtern, die präsent wird. Das geschieht nicht so sehr aus intertextuellem Spieltrieb oder Selbstzweck, sondern formiert vielmehr den Filter, durch den Landschaft, Gesellschaft und Innenleben in die Wörter finden. François Villon, durch die geniale Maske Paul Zechs, Georg Büchner, flüchtend aus Darmstadt, steckbrieflich gesucht, Franz Schubert, sterbenskrank und durch Versstücke Wilhelm Müllers repräsentiert, haben ihre Auftritte. Aber über weite Strecken des Bandes dominiert doch der titelgebende Dante. Gleich hier, noch recht am Anfang, sei ein Satz der Bemerkung gewidmet, dass Dante ein formidabler Dichter ist, dessen Sprache in ihrer Eindringlichkeit noch heute unmittelbar überwältigen kann. Besonders wenn es um die Eiseskälte der Liebesdichtung geht, wie in den großen Gedichten Io son venuto al punto de la rota, Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra, oder Cosí del mio parlar voglio esser aspro, in denen eine wache Melancholie die Register des Schnees, der Erstarrung und der Versteinerung zieht, dass es einem unheimlich wird. Dass Dante leider unter die ungelesenen Klassiker gerechnet werden muss, liegt dabei weniger am Alter seiner Sprache, als vielmehr an dem hartnäckigen Gerücht, der Mensch hätte nur ein Buch geschrieben, die Commedia. (Es liegt auf der Hand und man müsste diese Hand einmal in einen Aufsatz pressen, wie vielen guten Autoren sonst noch dieses Schicksal widerfahren ist, in der Öffentlichkeit nach ein paar hundert Jahren mit nur noch einem Buch dazustehen.)

Man kann nun nicht eindeutig behaupten, dass Buselmeier dem Monolibrismus bei Dante Vorschub leisten würde. Es gibt bei ihm auch noch die Vita nova, Dantes großes prosimetrisches Jugendwerk. Im Gedicht Schattenhunde. Nachträge zu Dante gelingt Buselmeier die vielleicht gelungenste Bezugnahe und Engführung des Bandes. Da heißt es: „Dem Dichter klebt noch / wenn er auffliegt / das Blut der Träumenden / an den Zähnen“. Der Bezug scheint in Richtung des ersten Sonetts der Vita nova zu laufen, in dem das lyrische Ich träumt, Amor würde der Geliebten sein Herz reichen und diese würde es verspeisen. Das sind raue Sitten der Liebesmetaphorik, die sich ebenso in Boccaccios Decamerone oder auch bei Konrad von Würzburg finden. Dass der „Dichter“ bei Buselmeier so in gewissem Sinne alle Positionen einnimmt, der Verletzende wie der Verletzte ist, ist ein glänzendes concetto. Aber die Commedia behauptet das Feld.

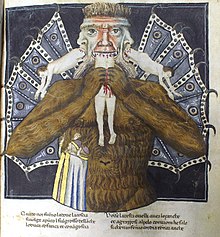

Luzifer quält die drei Verräter Judas, Brutus und Cassius. Dante, Commedia, 14. Jahrhundert, Italien (Codex Altonensis, ex Bibliotheca Gymnasii Altonani, Hamburg) Quelle: Wikipedia

Deutlich und direkt auf die Commedia bezogen gibt sich vor allem die Eröffnung des Bandes. Der titelgebende Zyklus Dante deutsch besteht aus je vier Gedichten Hölle, Läuterung und Paradies. Wie bereits in der katholischen Tradition ist die Hölle am griffigsten, zugänglichsten, offensten. Durchschlagskräftig in Reminiszenzen an KZs und ähnliche, vielleicht auch zeitgenössische Vernichtungsanlagen: „Und sah aus den Augenwinkeln / Körper sich krümmen / in Krematorien“ : das könnte man als intertextuellen Kniff der Überblendung durchgehen lassen. Schal aber wird die Sache, wenn man sich vergegenwärtigt, dass genau diese Überblendung schon von so unterschiedlichen Autoren wie Arno Schmidt (in der Wundertüte von 1948) und Michael Schmidt- Salomon (in Stollbergs Inferno, 2007) vorgenommen worden ist, von der expliziten Lagerliteratur in Parallelsituation oder Nachfolgen eines Primo Levi und Imre Kertész ganz zu schweigen. In dem schlanken, im Ton erstaunlich einfühlsamen Nachwort, das Buselmeier seinem Band beigegeben hat, erzählt der Autor von einer späten Begegnung mit Dante (bzw. mit Philalethes, dessen königlich sächsischer Übersetzer) im Jahr 2007; ob und wie in diesem Zusammenhang Buselmeiers Band mit der Dissertation von Thomas Taterka, inzwischen Professor am Baltischen Germanistischen Zentrum zu Riga, zusammenhängt, lässt sich aus Buch und Nachwort heraus nicht ersehen: immerhin lag Taterkas Dissertation zum Dantebezug in der europäischen Lagerliteratur nach dem 2. Weltkrieg 1997 vor, unter dem Titel Dante Deutsch.

Deutlich und direkt auf die Commedia bezogen erscheint auch die Art und Weise, mit der Dante in den weiteren Verlauf des Bandes hineinragt. Was Buselmeiers Gedichte nämlich allerdings leisten, ist die Anwendung dieses, so kann man nun sagen, altbekannten intertextuellen Manövers auf ein neues Zielgebiet, das in unserem Heute liegt: Nigeria als pars pro toto gerät in den metaphorischen Sog, bzw. (um in Dantes Architekturen zu verbleiben) Trichter. Der Text An Nigeria etwa, fast schon Prosa, aber durch den Klangwert der Sprache und die lyrische Umgebung mit Spannkraft zu lesen, reiht Beobachtungen an Beobachtungen, ist ganz Anschauung – gewiss nicht frei von Deutung, aber ohne den herben Gestus, einen Schluss daraus ziehen zu müssen. Die Berührung mit Dantes Inferno schließlich ergibt sich tatsächlich nur als Sogwirkung als der Reihenfolge des Buches. An Nigeria spielt nicht direkt auf das Inferno an, sondern hat als langhallendes, vielfach gefiltertes Echo an ihm Teil. Die Fundstücke der Beobachtung, die Buselmeier in Afrika gesammelt hat, sind teils von großer Intensität, gerade wenn sie mit Lakonie vorgetragen sind, wie etwa im Gedicht Tontafeln, das formal auf die Nachträge zu Dante antwortet: kurze Farbsplitter, in Reihe geschaltet und durch Asterisken getrennt, fügen sich nach und nach impressionistisch zu Bildflächen.

Gewiss wird man nicht alles über den Titelkamm scheren wollen. Die Gedichte geben sich nicht kühl, schon gar nicht dantesk eisig, ganz im Gegenteil. Beteiligung am Geschehen, Leiden und Mitleiden, viele Bilder und Wortfelder des Zerfalls, der Zerstörung, das geht mit großer Energie der Wortwahl voran. Dass viele der Gedichte hingegen kaltlassen, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass sich der Hallraum, in dem sich Beobachtung und Klage aufeinander beziehen, kaum vermittelt. Der hohe Ton (d.i. eine Ablösungsbewegung vom Nichtsprachlichen) gelingt zuweilen, etwa inÄgypten, nachts, indem er die Realien in sich hineinzieht und ihnen im Malstrom verwirrender Syntax einigen Glanz verleiht. Aber der Ton gelingt nicht immer, vor allem dann nicht, wenn er in ein Verhältnis mit der Gegenwart der Uhrzeit treten soll wie im Gedicht Auf dem Mosesberg, in dem es heißt: „ein Hauch von Gottes / Gegenwart ... immer dünnere / Luft abgründiger Sterne / Schnee und Plastikmüll“. Gottes Gegenwart und Plastikmüll sind für sich genommen schon grenzwertig, aber so nahe beieinander implodieren sie.

Dieser Zusammenhang, so hat es den Anschein, steigert sich manchmal zu einer seltsamen, schwer zu deutenden Strategie: Am Beispiel des Romantikbezugs, der bis in die Nachträge zu Dante hineinfindet, lässt es sich vielleicht erhellen. Eine der kurzen Strophen lautet: „Ich träumte von bunten Blumen / kam wieder zu spät in die Schule / vor der Tür der finstere Meister / des Tatzenstocks“. Der erste Vers dieser Strophe zitiert den ersten Vers von Wilhelm Müllers Gedicht Frühlingstraum aus dem Zyklus Die Winterreise (bei Müller ist es die Nr.21, in der Vertonung von Schubert die Nr.11). Traum und literarische Sphäre werden so gemeinsam gegen eine finstere, aber ausdrücklich gewöhnliche Alltäglichkeit in Stellung gebracht, unterliegen naturgemäß der rüpelhaften Kulturtechnik des Tatzenstocks. Man denke nun an Novalis’ berühmte Programmsätze über Romantisierung und Poetisierung der Welt: „Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“ Novalis ist dann doch ein nüchternerer Mensch als man zuweilen meinen möchte und im gleichen Atemzug bemerkt er lapidar: „Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung.“ Was nun Buselmeier mit dem Vers Wilhelm Müllers veranstaltet, erscheint als das genaue Gegenteil. Gerade weil im Verlauf des Frühlingstraums die Ernüchterung bereits beschrieben ist, gerade weil Wilhelm Müller kein romantischer Dichter mehr war, führt Buselmeiers Montage zu keinem weiteren Aufschluss. Es bleibt eine rätselhafte Depotenzierung. Aber das Rätsel verlockt nicht.

Fixpoetry 2012

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben