Der Zufall von plic oder plex

Eigentlich fällt einem alles zu. Dinge und Geschehnisse, die uns betreffen, fallen uns zu. Auch Dinge, die wir tun, lapidare und tragische, der frühmorgendliche Blick in den Spiegel, der abendliche Espresso in der schummrigen Bar nach einem harten Tag, selbst Streit, der nichts schlichtet, fallen uns zu. Und wenn es uns zufällt, steht es uns zu, bleibt hartnäckig an unserer Seite und bildet einen Teil unseres Lebens. Unsere Sprache ist da ganz raumzeitlich organisiert. Der Fall der Dinge zu uns hin und wie sie dann bei uns bleiben. Das hat mit persönlicher Schwere zu tun.

Ich sitze auf dem Bett und wärme meine linke Hand unterm Zudeck im Schoß. Die rechte hält ein Buch. Ich mag es, mich an mir selbst zu wärmen. Es erinnert an eine Kinderzeit in unbeheizten Zimmern, Eisblumen am Fenster und dampfender Atem vorm Mund. Es erinnert an Stirn an Stirn unter der Decke, gemeinsames Spiel mit den Fingern im Licht einer Höhle und verzaubertes Flüstern. Sonntag morgens, wenn wir Geschwister nicht raus mussten und durch die Kälte zu Fuß die Hänge hinauf zur Schule.

Draußen rauschen vereinzelt Autos vorbei und Krähen halten mit Möwen ein heftiges himmlisches Palaver über dem Fluss. Ich lese planlos in Murray Gell-Manns „Das Quark und der Jaguar“, blättere unangestrengt, ein Kaffee duftet auf dem Nachtschränkchen. Daneben eine alte schwarze Schreibtischlampe mit biegsamem, geringeltem Hals und ein schlichter kleiner schwarzer Wecker, den man leise ticken hört. Leicht tuckert durch den Raum, was der Zeiger als Zucken zeigt – die dumpfe Fülle des akustischen Ereignisses passt nicht so recht zur Hektik der roten Nadel. Irgendwie schnalzt sie spitz um spitz vor und das Echo der Zeit hallt im Gang der Mechanik wie der Verschluss eines weit entfernten schweren Schlosses hinterher. Man hört es nicht mehr, wenn man liest.

Dass ich hier sitze, ist mir zugefallen. Die Jeans, die über dem Bistrostuhl beinverdreht in der Ecke hängt, ist mir zugefallen - dass dieses alte Haus, das ich als Hotel bewohne, mich umgibt und dass ich bevorzugt weiße T-Shirts trage, dass ich unrasiert bin und darauf bestehe, deswegen kein schlechter oder schlampiger Mensch zu sein. Was hier mit mir im Raum ist und ihn mit mir teilt, ist ein Zufall. Auch dass ich mich für philosophische Themen interessiere und gerne vor mich hin schreibe ist ein Zufall. Beim Schreiben fallen die Worte zu, die eigentlich Ideen sind. Sie erweitern das Zuhause um Musiker und spielen Konzerte.

Vom Schreiben weiß ich, was es kann. Es vereinfacht das Darlegen von Komplexem. Es bringt Dinge zueinander schon indem es sie nebeneinander hinlegt. Das Quark und der Jaguar. Fixgrößen in persönlichen Dschungeln. Als ich vor zwei Tagen in einem Heidelberger Antiquariat in das Buch von Murray Gell-Mann hineinlas, war das ein Zufall und ich freute mich aufs Lesen zuhause, wozu für mich seit längerem mehr gehört, als mit den Augen Zeile für Zeile einen Text zu entschlüsseln. Kaffee im Bett, und jede Menge Zeit, die man vergisst, Zeit, die ich sonst nicht habe, Zeit, für Herumflüge, die möglich sind aufgrund der Sätze des Buches, der geheimnisreichen Textur einer fremden Grammatik. Manchmal ist es nur ein einziger Satz, der so stark inspiriert, dass man auf ihm abhebt und den ganzen Tag nicht mehr von ihm runter kommt. So ein Flug fällt einem zu.

Autoren fallen einem zu. Ich erinnere genau den Moment, als mein Auge sich an dem Buchrücken verfing. Ich war für Weihnachtseinkäufe unterwegs und hatte nur wenig Zeit und wusste, dass ich es bis in den dritten Stock zu den Lyrikregalen des Antiquariats nicht schaffen würde, in denen ich gerne nach alten Expressionisten gestöbert hätte. Neben mir schnappte ein lederner, bärtiger Rothaar in schweren schwarzen Klamotten nach Zierpflanzenbüchern und ich nahm das ungeheure Durcheinander wahr, in dem das Regal vor mir „Wissenschaften“ als Sortierbegriff feilbot. Eine ultradicke Einstein-Biographie direkt auf Augenhöhe, den Blick die Zeile entlang, älteres Standardzeug von Eibl-Eibesfeld, Lorenz, Prigogine und Hawking, dann die nächste entgegengesetzt zurück bis wieder direkt vor die Nase, wo ein Jaguarkopf auf dem Rücken eines Schutzumschlags überrascht und der Name Murray Gell-Mann, der mir schon einmal begegnet war. Ein sehr konkreter Zufall aus den Urwäldern meines Hirns, von dem ich mir nicht sicher war, warum er stattfand. Ich wusste nicht viel vom Autor, außer dass er Quantenphysiker war, las überfliegend das Inhaltsverzeichnis und die Klappentexte und das Versprechen, dass hier jemand die „einfachsten“ Dinge der Welt mit dem Komplexen zusammendenken wollte, machte mich neugierig. Wenn Physiker über ihre Fakultätsgrenze streunern, dann öffnen sie sich und riskieren etwas. Ein Jaguar kommt auf sie zu und fällt sie an. Ein Bettler steht da und will fünf Dirham. Eine Tochter weint, weil ihr Freund kein Freund ist.

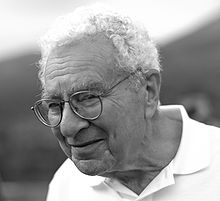

Murray Gell-Mann erhielt 1969 den Nobelpreis für Physik für seine vielgestaltige Rolle bei der Entwicklung der „Quarks“ im Standardmodell der Quantenphysik. Auch der seltsame Name der Quarks stammt von ihm. Er entnahm ihn einem Nonsense-Vers aus James Joyces Roman Finnegans Wake: Three quarks for Muster Mark. Joyce hatte das Wort auf der Durchreise auf einem Bauernmarkt in Freiburg im Breisgaugehört, als Marktfrauen ihre Milchprodukte anboten. Auch bei der Benennung des Sortenreichtums der Quarks bewies Gell-Mann Humor. Als er 1968 zusammen mit dem Teilchenphysiker Harald Fritzsch auf dem Weg zum Mittagessen an einer Eisdiele vorbeikam, erinnerten die Bällchen und wie sie aneinander kleben an die Quarks und da die Eisdiele in großer Überschrift 31 Geschmacksorten = flavours anbot, übernahmen sie kurzerhand den Begriff flavours für ihre Bällchen = die Quarks, die in den Rechnungen auch gleichartig „aussahen“, aber mit verschiedenartigen „Aromen“ in die Quantenprozesse eingriffen.

Bild: Murray Gell-Mann Quelle: Wikipedia

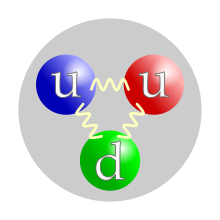

Ein Proton, bestehend aus zwei up-Quarks und

einem down-Quark Quelle: Wikipedia

Der Umschlagtext war eher abstoßend: „Das Buch bietet eine einzigartige ganzheitliche Vision unserer natürlichen Umwelt. Zugleich erleben die Leser den Nervenkitzel mit, den geniale Wissenschaftler wie Murray Gell-Mann erleben, wenn sie die Kette der Beziehungen erforschen, die das Einfache (z.B. das Quark) mit dem Komplexen (z.B. dem Jaguar als dem Ergebnis einer langen Evolution) und dem Menschen verbinden.“ - einzigartig, Nervenkitzel, genial - was für ein grausamer Text. Ein Kilo bester Bananen zu nur einsfünfzig! Entdecken Sie den unnachahmlichen Reiz von Sex mit Strapsen! --- wie primitiv man hier angebellt wird, wo es doch gerade darum geht, sich aus dem Vereinfachen zu lösen, komplex zu werden auch im Denken. Und drunter dann noch ein absolut nichtssagendes Zitat des unvermeidlichen Hawking. Wenn wir übers Universum reden, dann muss er dabei sein, damit es die Leute kaufen. Das ist einfach nur billig. Aber so funktioniert unsere Welt. Für die, die glauben, dass sie so funktioniert.

Trotz dieser törichten Werbechose verfing ich mich bei einem Blick in den Inhalt des Buches an einer Skizze. Eine simple Grafik, auf der in verschiedenster Weise einzelne einfache Punkte miteinander verbunden waren und darstellten, wie sich aus Minimalem Geflechte erzeugen, und es ging dabei um den Begriff der Information, um Dichte, Komplexität und Körnigkeit eines Beziehungsmusters. Schon seit Wochen lief ich schwanger mit Gedanken zu solchen Grundmustern, mit dem Rätseln über Konventionen, die man beim Betrachten von Relationen unbemerkt benutzt und mit den Zweifeln über die Gültigkeit von Begriffen. Also war ich plötzlich neugierig: Ich wollte etwas über Murray Gell-Manns Idee von „Information“ wissen, und zwar ganz elementar: was ist – für ihn - Information?

Er hat dazu einige Antworten, die mich später, als ich sie lese, alle nicht befriedigen. „Information bezieht sich grundsätzlich auf den Vorgang der Auswahl unter mehreren Alternativen“, schreibt er „und am einfachsten lässt sie sich darstellen, wenn man diese Alternativen auf eine Folge binärer Wahlen reduzieren kann, die jeweils zwischen zwei gleich wahrscheinlichen Alternativen erfolgen. Wenn Sie beispielsweise erfahren, dass bei einem Münzwurf Zahl statt Kopf gesiegt hat, dann haben Sie ein Bit Information erworben“.

Hinter diesem Satz stecken eine Betrachtungsweise und ein Weltbild. Eine von uns Menschen entscheidbare Alternative bezieht sich auf einen Entscheidungsprozess und enthält damit automatisch und maßgeblich den Entscheidungsnehmer und dessen Wahrnehmungsweise, sie bildet also nicht „die Information“ an sich ab, sondern Information ist nach Gell-Mann das, was wir irgendwo herauslesen können und zwar idealerweise als Takt einfachster Entscheidungen. Eine zweckmäßig reduzierte Sicht.

Meine „Information“ sieht völlig anders aus. Sie ist das, was wirklich geschieht und der Welt, wie sie existiert, die Maßzahlen der eigenen Existenz mitgibt, also schlicht: Form in die Welt einbringt. Information ist das aktive Mitgestalten kraft eigener Existenz und hat so viele Gesichter, wie es Dinge, Prozesse und Systeme gibt. Wir dürfen sicher annehmen, dass im physikalischen Weltgeschehen Informationen wirksam sind und aspektweise zum Phänomen werden, die wir noch längst nicht lesen können, weil wir die zugrunde liegende Form nicht klar erkennen. Das heißt aber nicht, dass es diese „Informationen“ nicht gibt. Information ist eine physikalische Tatsache, ein Formatieren durch Be-Dingungen, welche schon durch ihre reale Existenz Alternativen ausscheiden, bzw. überhaupt erst erzeugen.

Information ist so etwas wie eine Kuhle in die Matratze sitzen. Ein Zudeck um den Leib falten. Den Sonnenstrahlen gestatten, das Bett zu erreichen. Information ist das Schlieren der Heizungsluft hinein in den Raum. Das virtuose Spiel auf der Tastatur mit zwei Fingern malt Worte auf ein imaginäres Blatt und bindet sie mithilfe von Elektronen fest auf einer Platte. Ich schreibe Elektronenmuster in die Welt. Das ganze Haus ist mit Schläuchen durchwebt, durch die wieder andere Elektronen jagen und die in Anzapfstellen die Zimmer belauern. Von dort fließen sie durch Apparaturen, transformieren und fallen als Licht heraus. Aus dem dünnen, versteckten Strom ist ein breiter Wurf geworden, der alles anprallt, der Formen sichtbar macht und Gegenstände, Tasten, die zu drücken sind, Hosen, die überm Stuhl hängen bleiben können, weil man noch im Bett zu bleiben gedenkt und darin bei so mancher Haltungskorrektur dutzende Milben zerquetscht, die sich zwischen abgestorbenen Hautschuppen und unsichtbaren Pizzakrümeln tummeln auf dem wild verfaserten Plateau des Spanntuchs.

Es geht bei Information nicht um schlichte Ja oder Nein-Entscheidungen, die wir treffen und zu Bit-Strängen aufaddieren können, sondern um die Art und Weise von physikalischen Anwesenheiten, um Entscheidungen, die aus der Anwesenheit der Dinge folgen.

Um Gell-Manns Beispiel nochmal aufzugreifen: „Wenn wir beispielsweise erfahren, dass bei einem Münzwurf Zahl statt Kopf gesiegt hat“..., dann haben wir eigentlich etwas darüber erfahren, wie Menschen als vernunftbegabte Lebewesen auf der Erde, wenn sie nach Aussagen über Regelmäßigkeiten suchen, relativ gleichmäßige rundgeformte Körper (sehr flache Säulen) aus Metalllegierungen verwenden, deren Deckel unterschiedlich reliefartig beschaffen sind, diese Körper in unkontrollierbaren Würfen den Bewegungen der Luft und der Schwerkraft der Erde aussetzen und das Zu-Liegen-Kommen auf dem einen oder anderen Säulendeckel als ein Bit 'Information' werten.

Wir hätten dabei, wenn wir genau hingeschaut hätten, Informationen über die real wirkenden Verhältnisgrößen wie der Kraft eines menschlichen Arms, dem zielgerichteten Denken des Homo sapiens (und den Schwankungen seiner Tatkraft aufgrund von Zweifeln), den Wirkweisen von Luftwiderstand, wo sich Luft und Münze gegenseitig über die Art ihrer Existenz austauschen, Gravitation, wo sich Münze und Erde über ihre Gegenwart austauschen, sehen können - einen ganzen Kosmos aus Information, der genau in dem betreffenden Moment passiert, einen Kosmos, in dem geringste Schwankungen zu dem einen oder anderen Ergebnis hinführen, minimale Varianz in den Be-Dingungen (schon Kratzer auf der Münze oder Flügelschlagen von Schmetterlingen in der Peripherie), das Geschehen zu dem einen oder anderen Ende hin „formatiert“. Wir haben uns aber dafür entschieden nur das zu sehen, was uns interessiert. Das Ergebnis.

„Mathematisierte“ Antworten im Ja/Nein Muster zwingen uns in durchdefinierte Welten. In ihnen gibt es (seit Gödel immerhin offiziell) Axiome, die unsichtbar als unantastbar eingeschreint sind: Grenzziehungen, die Aktionsradien und Beschreibungsflächen festlegen und Wirkgrößen aufgrund von Idealisierungen weglassen. Mathematisierte Bedeutung ist immer aspektreduzierte Bedeutung.

Ich wollte aber nicht wissen, wie man „Information“ als menschliches Maß für Wissensgewinne definieren kann, sondern wie, wo und warum Information in realiter und zwar elementar entsteht, oder abstrakt: im Dinglichen sich darstellt, wenn etwas zugefallen ist. Das ist eigentlich eine physikalische Frage, die aber meistens den Philosophen überantwortet wird. Dabei geht es u.a. um die Grundbedingungen aller Existenz. Was ist der Fall? Und wie ist es der Fall, wenn es der Fall ist. Ist es einfach der Fall oder sind die Umstände eines einfachen Falls schon komplex. Wie entstehen Informationen: am Ding und seiner Beschaffenheit? Oder ist das Ding eine Information über eine Beschaffenheit? Warum „informiert“ die Welt – weil sie miteinander verknüpft ist oder weil Knoten stören?

Zufall informiert über die Fälle der Welt. Was zufällt, kommt von wo anders und gesellt sich, es entstehen Relationen. Möglichkeiten sind da, neue Formen zu etablieren, ihnen Bedeutung zu geben, ihre Bedeutung zu nehmen. Das Entstehen von Form bedeutet neuen Kontext und kann etwas bedeuten. Die Formgebung des einen gibt dem anderen die Bedeutung frei. Information schafft die Möglichkeit von Bedeutung.

Foto: Frank Milautzcki

Foto: Frank Milautzcki

Wenn wir von Münzwürfen reden, dann informieren wir uns über einen Fall, dem wir in Mathematiker-Manier einen Ergebniswert (bspw. eine 1 für die Zahl, eine 0 für den Kopf) zuordnen können, und erzeugen eine „zufällige“ (im klassischen Sinne) Bitfolge für die Ereignisse Zahl und Kopf. Genau genommen springen wir nicht zwischen den einzelnen Ereignissen 1 und 0, sondern zwischen den Ergebnissen 1 und 0 und hinter diesen Ergebnissen stecken zwei mächtige Klassen von Ereignissen, nämlich Fallbeispiele, die bei 1 enden und Fallbeispiele, die bei 0 enden, die jeweils innerhalb ihrer Klasse mitunter vollkommen unterschiedliche Outfits haben können. Jeder einzelne Wurf ist in den jeweils herrschenden Mikroumständen ein absolut individuelles Ereignis, ein nur mit sich selbst identischer Zu-Fall. Dass er letztlich immer zu einem der zwei identifizierbaren Ergebnisse führt, lässt das Geschehen eindeutiger aussehen als es ist. Eigentlich sehr komplex, von vielerlei Parametern beeinflusst, landet der Prozess in der Wissenschaft bei einem sehr mageren „Informationsgehalt“ von nur einem Bit.

Dass ein Münzwurf keine einfache Erscheinung ist, lernt die Wissenschaft schließlich doch noch. Spätestens wenn sie eine Reihe von Versuchen schaltet und die entstandene Bitfolge (bspw. 1001011100110101011) anschaut – die Ergebnisse lassen sich nicht auf eine Regelmäßigkeit hin vereinfachen, die Voraussagen zuließe. Die Bitfolge, die sich erzeugt, ist nicht durch eine Vorschrift komprimierbar (wie es bspw. die Bitfolge 110001011100010111000101… wäre, dort gibt es ein sich wiederholendes Muster) – der Prozess Münzwurf ist also ein komplexes Gewebe aus Zufällen und keine sehr einfache Sache.

„Einfachheit bezeichnet das (völlige bzw. weitgehende) Fehlen von Komplexität. Während sich das frühere englische Wort simplicity von einem Ausdruck herleitet, der 'einmal gefaltet' bedeutet, stammt der Begriff Komplexität von einem Wort mit der Bedeutung 'zusammengeflochten'. (Man beachte, daß sowohl plic – für gefaltet als auch plex – für geflochten auf dieselbe indoeuropäische Wurzel plek zurückgehen.)“ Murray Gell-Mann

Das ist so ein Satz, der sofort inspiriert. Ein Sprachschatz, der tief im Gehalt unsrer Worte vergraben ist. Das Einfache – das Fach des gefalteten Blatts, dem nichts weiter zukommt (das ist die reduzierte Aktion, nicht das bit des reduzierten Ergebnisses). Ein plic, nichts mehr, nur ein Fingerschnipp, der Blick auf den Zeiger des Weckers, der sekündlich eine Falte hineintickt in die Ebenen der Zeit, das Betttuch vor mir zerknittert unter meiner Bewegung, der Tick, das aufs Zählen reduzierte Einbringen von Moment, die Zahl findet statt als Seite des Buchs, das sich, während es blättert, stetig beschreibt. Mit Komplexem - plex, ein Klecks, Farbe und Material schlagen auf, ein Klang wie ein Wurf Korn, das herumtollt auf Furchen, zwischen Erdbrocken kullert in den Falten des Betts, es springt in die Knitter hinein, hinterlässt Adern, Rinnen der Zeit, überzieht die Erde mit einem blutenden Netz aus Fülle und Maß. Und beides ist plek, Weg, der begonnen wird und dann begangen, Ding, das zufällt und Zufall, der Ding wird.

Mir ist kurz schwindelig.

„Ich flog über eine Wiese, als plötzlich die Luft um mich erstarrte.“ Gell-Mann erwähnt eine Geschichte von James Thurber, A Glass in the Field, wo ein Fink seinen Artgenossen mit diesem Satz erzählt, wie er gegen eine Fensterscheibe stieß. Im Kontext des Finken stimmt seine Aussage. Für ihn ist Glas zufällig erstarrte Luft. Information schafft die Möglichkeit von Bedeutung.

Die graue Zellmasse im Kopf springt auf etwas an und denkt weiter, was ihr gerade zufiel. Es ist eine Art Ritt auf einem Gaul, Denken rennt los, läuft die Gegend ab, die Schluchten, Städte und Felder. Zufall, was hier an Synapsenfeuer Biophotonen ins Rennen schickt. Irgendwas checkt die Wege, trennt Verheißung von Langeweile, markert das Mögliche für Spaziergänge später. Das Wort Bedeutung taucht auf, es mengt sich in die Wolke aus Aktivität und Lichtgewitter und wird zum Sinn.

Welcher Zufall welchen Sinn macht, muss im Kontext entschieden werden. Das heißt, es entscheidet sich von ganz allein, welches Zufallen zu welchen Sinnfälligkeiten führt.

Für uns ist eine Haselnuss, die vom Baum fällt, relativ belanglos, selbst wenn sie uns auf den Schädel pocht. Für eine Ameise, der es womöglich den Chitin-Panzer zerschlägt, zählt jeder Millimeter, für eine Maus, die sich Wintervorrat anlegen will, ist sie ein willkommenes Zubrot des Himmels und für den Baum eine überlebensnotwendige Botschaft an die Erde. Der Sinn eines Zu-Falls entscheidet sich im Raum des Befallenen an dessen Lesevermögen. Es ist zwar ein gemeinsamer Raum, aber der befallene Mensch sieht sich in der Bedeutungshoheit, es ist sein Raum, seine Welt, seine Tragödie, sein Film. Er versteht sich nicht als Text, den auch andere lesen, als Kon-Text, der nach überallhin beigespielt wird, schon gar nicht als nur zufälligen Text eines gemeinsamen Phänomens wie des Lebens. Dabei muss auch der Sinn eines solchen Zufalls wie des Lebens im Kontext des Befallenen entschieden werden – wie gehe ich damit um? Ganz wörtlich. Wie mach ich mich damit auf den Weg?

Ist ein Leben, wie es sich als menschliche Aktivität in die Aufführungen des Welttheaters einspielt, eine Rolle, die man nachhaltig und dauerhaft spielen kann? Ist der gelebte Sinn für den Kontext verträglich? Oder ist das Prinzip Leben in uns zu einem Prinzip degeneriert, das mit Atombomben und Müll um sich schmeißt, statt mit Nüssen, und das fleißig seinen eigenen Kontext vergiftet. Der Zu-Fall des Lebens kann auch Unsinn machen. Darüber entscheiden nicht wir, sondern der Kontext, den wir leben. Selbst wenn wir ihn austricksen wollen durch Optimismus und einen erledigten Kontext nach dem anderen ersetzen. Und wenn es kein Erdöl mehr gibt, rasieren wir die Erde und pflanzen uns den Sprit eben an. Und bewachen ihn mit Drohnen, damit die hungernden Menschen nicht über ihn herfallen. „Leben in menschlicher Hand“ kann ein machtvolles Verhängnis sein, wenn es sich so in die Welt hinein formuliert, dass ausschließlich menschliche Nutzwerte an die Stelle von allgemeinen Lebenswerten treten. Dann formatieren wir. Wir als Menschen fallen dieser Welt zu.

„Zufall“ (im klassischen Sinn, also Dinge, die zusammenhanglos passieren) gibt es nicht. Was geschieht geschieht, und welche Bedeutung etwas dabei annimmt, hängt ganz von seinem Kontext ab. Inwieweit Dinge miteinander verflochten sind oder nicht, auf welche Reaktivität Verhalten sich aufbaut, welche Aspekte es ausliest, mit welchem Maß es kalkuliert.

Wenn wir einen Würfel in die Luft werfen, der sechs Flächen hat, dann ist sein Auftreffen auf dem Tisch, sein Kippeln weg von der einen oder anderen Kante hin auf eine dann bestimmte Fläche ganz genau Zu-Fall. Ein Zufall, der im Würfel festgelegt ist, seinen Eigenschaften, seiner Beschaffenheit, der mit dem Tisch korrespondiert, dessen Eigenschaften und Beschaffenheit und mit der Hand der Werfers, dessen Mut und Unerschrockenheit, seinen Zweifeln und Versagensängsten, mit seinem Ehrgeiz. Ein ganz genaues Ereignis, das deswegen geschieht, weil die Dinge, die zum Ereignis gehören, in genau ihrer Weise geschehen.

Der Würfelwurf ist im Prinzip nichts anderes als der Wurf eines Steins – nur von ihm würden wir nicht erwarten, ausgezeichnete Werte = Positionen anzunehmen. Seine Unwuchtigkeit, unser nicht reproduzierbarer Kraftaufwand, die Windverhältnisse auf dem Acker, im Gebirge oder am Fluss, wo immer er uns in die Hand fällt – alles das spricht gegen die Vermutung eines anderen als eines „zufälligen“ Ergebnisses.

Von einem Würfel aber erwarten wir etwas – weil er regelmäßig ist. Seine Regelmäßigkeit (die uns nichts nutzt, bei der Art, wie wir werfen) soll „angemessene“ Ergebnisse zeitigen. Wir erwarten etwas anderes als „Zufall“, nämlich Regel. Das Konzept der Regel, das uns Jahrzehntausende Vorteile gesichert hat, das Konzept des Musters, das beherrschbar macht, was anderen verborgen bleibt. Aus uns, herbeigehuschte Knochenzertrümmerer am Aas, die das Mark herauslutschen, sind Regler geworden, die planvoll ihre Umwelt gestalten. Und kommt es zum Problem, stellt sich der Held vor den armseligen, dreckverschmierten Haufen Überlebender, die ihre Erschöpfung vor sich hinkeuchen, nimmt die Knarre in die Hand und sagt, bevor er mutig abdreht, dem Brüllen des Bären in Richtung des Waldes entgegen: „Ich regle das“.

Die Fähigkeit Regelmäßigkeiten, Regeln und Maße, schließlich Muster zu erkennen war immer schon unser evolutives As und in genau dieser erkenntnisheischenden Weise gieren wir heute in riesigen Laboratorien hochbeschleunigten Protonen hinterher (und den Verheißungen letzten Wissens und Regelns, statt den Notwendigkeiten handfester Nahrung für Kinder in Äthiopien) und sehen dabei nicht, wie alles nebenher längst wegfällt, uns nicht mehr zufällt, oder nur noch unter zunehmend aufwendigeren Arten und Weisen zufallen kann. Der Wegfall droht zum überwiegenden Zufall zu werden. Informationen darüber sind da – wir lesen aber nicht, was zu lesen möglich ist, sondern stets das, was wir uns gerade noch zu fragen getrauen, um die traditionellen Systeme nicht zu gefährden, in denen wir unser Zusammenleben und den Gebrauch dieser Welt regeln. Diese ängstliche Beschränktheit im Fragen und die Trägheit aufgeblasener eigener Regelmäßigkeit deckt sehr viele moves ab, die wir auf diesem Planeten drauf haben. In diesem Sinne sind wir rücksichtslose Tänzer im eigenen Stiefel und formen die Welt mit unsren Tritten.

Das Buch liegt auf der leeren Hälfte des Bettes wie ein Klecks. Die Wissenschaft hat uns ein komplexes Weltbild aufgeschüttet, das zuviel aspektreduziertes Bedeuten in sich trägt. Das rein mathematische Denken ist kein Denken mehr, das uns auf verträgliche Weise durch die Zeit bringen kann. Gefragt ist ein komplexeres und vor allem immer wieder neu abgestimmtes, supervisioniertes Denken, das selbst vor einem intensiven Review der Grundhypothesen und der heimlichen Axiome nicht Halt macht. Wie war das mit dem Stein? Hat jemand einmal Bitfolgen für das Werfen eines ordinären unförmigen Steins aufgeschrieben? Es würde sich zeigen, dass ein unregelmäßig geformter Stein sich zwar individuell, aber wesentlich bestimmter und regelmäßiger hinlegt und zufällt, als eine Münze. Ungleichheit „informiert“ anders. Sie bietet Spielflächen und macht vielfältigere Reaktionsangebote, so dass Ebenen in einem Kontext entstehen können, die neu und zuverlässig anders sind. Ungleichheit, oder sagen wir Ungleichgewicht, ist ein Eingang zu komplexeren Möglichkeitswelten, weil sich Informationen stärker ausformen oder zur Geltung bringen können.

Der Zufall einer Information öffnet im Kontext neue Bedeutung. Selbst eins und eins ist nicht immer gleich zwei. Manchmal ist es etwas anderes. Eine Möglichkeit zu neuer Be-Deutung. Wir haben uns entschieden dem Zusammenkommen von Einsen immer nur den quantitativen Aspekt auszulesen, das ist ein bewusst sehr beschränkt gehaltener Bereich von Bedeutung. Ein Apfel und noch ein Apfel sind zwei Apfel. So stimmt die Mathematik, so haben wir es in der Grundschule gelernt. Was fehlt, ist die Möglichkeit zu neuer Be-Deutung. Den einen Apfel esse ich, er macht mich satt. Den anderen, den röteren, schenk ich der Johanna, na die wird sich freun und dann hoffentlich ein Auge auf mich haben ein Leben lang. Die Zahl zwei hat in meinem Kontext eine Qualität. Die Bilanzsumme eines Konzerns hat eine Qualität. Niemand, der Dividende kassiert, mag von den Tragödien wissen, die in dieser Zahl versteckt sind, von Kinderarbeit in Indien bis zu lungenkranken Minenarbeitern in Südamerika. Vom plic zum plex liegt ein Weg, den wir gehen. Ihn bezahlen werden wir nicht mit Schecks.

Fixpoetry 2013

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben