teurer denn je

teurer den je-Innencover

Im Bärenfell am Arsch der Welt:

– Ostberliner Poeten und Musiker. –

über träumen splittern sterne /

wünsche fallen aus und ein /

und ich wünsch mir einen bruder /

der mir beisteht – ich bin kain //

in geschäften stehen schlangen /

von der strasse kommt das geld /

ich bin eine kaufhauspuppe /

der kein schaufenster gefällt //

unter menschen wohnen schatten /

jeder mensch ist ein versteck /

guter mond, du gehst so stille /

über meinen kopf hinweg

Leonhard Lorek: „jamais vú“

Das Berliner Dichter-Musiker-Duo Leonhard Lorek und Michael Dubach ist wieder einmal aufgetaucht. Vor Jahren waren sie im Berliner Prenzlauer Berg umtriebig. Dann verschwanden sie in Richtung Kreuzberg, ließen sich 1994 mit einer CD mit Max Goldt und Nino Sandow unter dem seltsamen Titel Musik wird niemals langsam hören, jetzt liegt eine neue Einspielung vor. Titel: „DEUT brauchen“ Der ganz alltägliche Wahnsinn wird besungen, wie die „abertausend kleine Dinge / ähneln sich fatal / werden Tropfen / werden Ringe / töten allemal“. Da gibt es einige Lieder, die sind stimmig und poetisch dicht; sie könnten Hits sein – gäbe es für so etwas ein Publikum. Ein solches Lied ist „Körperkontakt“, das Lorek nach einem Interview des russischen Nationalisten Schirinowski geschrieben hat (so steht es im Booklet):

Am Stinkestand in der Markthalle

liegen Kehlköpfe. Neben Kalbslefzen

und Labmagen riecht es so

wie Krieg im August, wo die späte Sonne

tagelang auf umgelegte Körper knallt…

Sehr lakonisch und bitter schlägt hier zu einer Musik, die fast tanzbar wäre, ein Text auf mich ein, den ich nur zu gern verdrängen würde. Streunende Hunde fressen in der Nähe die Leichen Erschossener, doch, so geht der Text weiter:

Jetzt heißt es ganz flach atmen –

einen Gang weiter

riecht es lecker nach Bäcker

Lorek und Dubach: Die Verweigerung. den Markt zu bedienen, erkenne ich wieder. Das ist zwar an sich noch keine Leistung – oder doch, konsequent ist es schon. Sie sitzen wohl noch immer zwischen allen Stühlen.

Ich bin bis heute über ein banausisches Verhältnis zur Musik nicht hinausgekommen. Immer, wenn ich gute Musik höre, weiß ich, daß es richtig war, daß ich irgendwann einmal die Gitarre weggelegt habe. Das folgende kann also nichts weiter sein als die subjektive Erinnerung eines Hörers.

Vor mir liegen, unter ihrer neuen CD, Berge von Texten und Noten, die ich nicht lesen kann, alle von Lorek und Dubach geschrieben, als sie noch Lorek und Zickert hießen. Lorek war Anfang der achtziger Jahre aus Brandenburg nach Berlin gekommen, Zickert aus Rostock, also waren sie beide echte Prenzlauer Berger, die in Weißensee wohnten.

Damals, Mitte der achtziger Jahre, begannen die beiden zusammenzuarbeiten. z.art hieß die erste Band, was so viel wie „Zickert-Art“ heißen sollte und sich schon in der komplizierten, etwas kopfigen Titelei von den damals im „Underground“ aufkommenden Bands unterschied. Denn im „Underground“ spielten beide; Leonhard Lorek, der Dichter und „Prenzlauer-Berg-Dissident“, und Michael „Fritz“ Zickert, der Musiker und Komponist. Aber sie spielten keinen Punk. Im Frühjahr 1985 gab es die ersten Auftritte der Band, ich erinnere mich vor allem an Loreks Nachdichtung von Arthur Rimbaud „Le coeur volé“, zu der Zickert eine sehr rhythmische Melodie gefunden hatte. Im Frühjahr ’85 muß es auch gewesen sein, als ich Lorek in die Sektion Germanistik der Humboldt-Universität eingeladen hatte, zu einer Art Studentenfest und ich den Text zum ersten Mal hörte:

das geprellte herz

mein herz kotzt über achterdeck

mein knastereingedrecktes herz

die meute lacht und ich verreck

mein herz kotzt über achterdeck

sie geben darauf einen dreck

saudumme witze ohne scherz

mein herz kotzt über achterdeck

mein knastereingedrecktes herz

geschwollne pimmel von muschkoten

und faule tricks sind schuld daran

ins steuer schnitten die idioten

geschwollne pimmel von muschkoten

o sagenhafte flutenboten

nehmt euch doch meines ekels an

geschwollne pimmel von muschkoten

und faule tricks sind schuld daran

wenn sie erst ihren priem ausspucken

beschißnes herz was tu ich dann

sie rülpsen wie besoffne tucken

wenn sie erst ihren priem ausspucken

mein magen wird im brechreiz zucken

mein herz du bist erbärmlich dran

wenn sie erst ihren priem ausspucken

beschißnes herz was tu ich dann

Wer nur die zarten Rimbaud-Nachdichtungen von Paul Zech (wenn überhaupt) kannte, war ziemlich geschockt von diesen Versen. Es ging in der Germanistik noch recht prüde zu.

Danach ging ich häufiger zu Konzerten von Zickert und Lorek, und nicht nur von ihnen.

Warum? Ich wollte diese Musik hören, mit genau diesen Texten, von denen ich wußte, daß sie mit mir zu tun hatten. Und natürlich gab es von all dieser Musik im „Underground“ keine Konserve, sie wurde nicht im Radio gespielt, es gab erst spät ein paar Tapes. Also mußte man sie sich schon live anhören, ganz archaisch, wie in den sogenannten „Frühen Gesellschaften“. Und weil sich das bei Zickert und Lorek immer so „halbfertig“ anhörte, nie perfekt (also „fertig“), und man auch, wenn man ein Lied schon kannte, nie wußte, wie es diesmal klingen würde, mußte man eben öfter hingehen.

Einerseits wollte ich damals Punk hören – das war das Abkotz-Bedürfnis über die DDR, wo man immer mehr das Gefühl hatte, zu ersticken. Andererseits gefiel mir, daß Lorek und Zickert etwas anderes versuchten, daß da Text und Musik wichtig blieben, nicht bloß Krawall und Pogo. Loreks Texte waren damals (und sind es noch heute – soweit ich sie kenne) ziemlich artifiziell. Man muß schon zwei- oder dreimal hinhören oder lesen, bis sie einem etwas sagen. Natürlich sind sie nicht alle gelungen, aber bei welchem Autor sind sie das schon? Und Zickerts Musik war oftmals so experimentell und so hochstrukturiert, daß man immer hörte, es ist nur eine Annäherung an das, was er will.

Als ich, um 1983, Leonhard Lorek, Egmont Hesse, Johannes Jansen, Flanzendörfer, Ulrich Zieger, Sascha Anderson, später Bert Papenfuß, Stefan Döring und Jan Faktor kennenlernte, waren sie alle „multimedial“ orientiert. Sie alle arbeiteten mit Malern und Fotografen an Siebdruck-Editionen und mit Musikern auf der Bühne. Das waren eben die einzig verfügbaren Möglichkeiten, Texte an die Öffentlichkeit zu bringen.

Lorek hatte 1983, zusammen mit Zickert und Frank Speckhals, in einem poetologischen Statement („Statement zum Flugversuch mit sonett tausendundeins“) geschrieben:

statisch ist der rahmen der öffentlichkeit. innerhalb dieses rahmens, sich die möglichkeit einer eigenen dynamik zu verschaffen, ist das ,ich‘ ein kommissarisches.

Diese Sätze, die übrigens zehn Jahre später Wolfgang Hilbig seinem Roman Ich als Motto voranstellte, waren Programm, nicht nur für Lorek und Zickert. Die Möglichkeit einer eigenen Dynamik innerhalb einer statischen Öffentlichkeit – und ein „kommissarisches“, also partisanenhaftes, hakenschlagendes, fluktuierendes Ich – beides bedingte sich wechselseitig.

Natürlich war ein „kommissarisches ich“ ein hochgespanntes Konzept für die meisten von uns, damals Anfang Zwanzigjährigen: mit mittelmäßiger Schulbildung, Welterfahrung vom Trampen in Bulgarien, Nietzsche unter der Bettdecke gelesen. Hybris gehörte dazu, aber diese Hybris war wohl notwendig. Wollte man sich nicht nach dem Bild der Heiligen Drei Affen verhalten, mußte eine Kommunikation her, ein Aufbrechen der verordneten Stummheit, die hauptsächlich im Nachplappern bestand. Je stärker sich der DDR-offizielle Mediendiskurs von der Realität verabschiedete, je sinnloser die Sprache der Funktionäre wurde, desto schwerer (manchmal auch düsterer und hermetischer oder gar verstiegener) wurden die Worte der Dichter. Generell wurde den poetischen (Gegen-)Worten enorm viel zugetraut, wie Beschwörungsformeln wurden sie ausgetauscht, um dieses ummauerte Stück Elend irgendwie zu transzendieren. Wenigstens wie Lorek mit einem

sonntagsattentat: ich habe nicht mehr als andre verloren

heute ist sonntag und ich bin allein

die tauben fallen von himmel wie schnee

durch dachfensterscheiben bricht sonne ein

in die trommelfabrik

die sonne legt schmale fensterkreuzschatten

selbst flaggen auf halbmast stören nicht mehr

der himmel läßt seine sonntage sein

dazwischen kommen die tauben daher

(…) im lichtraster regt sich gefallener staub

die tauben haben den dachstuhl bewohnt

ich habe hier ganz und gar nichts verloren

ich wohne woanders

und bin geschont

(…)

Chanson, Couplet, Lied, Song, Pop-Musik – musikalisch agierten Lorek und Zickert schon damals zwischen den Begriffen und Einordnungsmustern. Relativ früh schon war klar, daß sie mit ihrem Anspruch nicht so sehr Bestätigung der gefrusteten Lebenspraxis wollten, auch nicht der „Szene“, sondern eher ein Kunst-Destillat aus verschiedenen Traditionen und ihrer Gegenwart zu keltern suchten. Auch wenn sie damit sich und die Hörer manchmal überforderten.

Die Band z.art spielte, so jedenfalls meine Erinnerung, immer am Rande ihrer Möglichkeiten, wurde nie richtig souverän. Trotz einiger gelungener Titel blieben sie wohl am Ende eine Band, die ihr Maß nicht finden konnte, die die Inflation ihrer Wünsche und Ansprüche nicht mit ihren Möglichkeiten zur Deckung brachte.

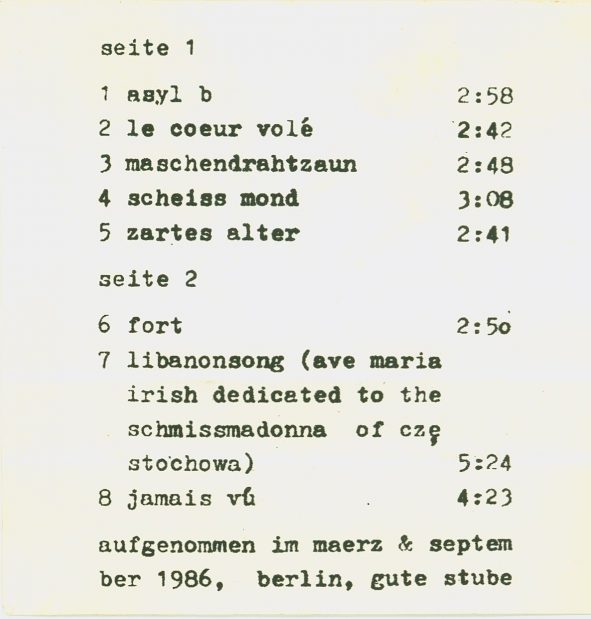

1986 war durch einige Umbesetzungen aus z.art die Band teurer denn je hervorgegangen; der Name – ein ironischer Reflex auf die Tatsache, daß sie mit ihrer Musik niemals – nicht mal, wenn es eine normale Öffentlichkeit gegeben hätte – Geld verdienen würden? Dennoch war das Projekt professioneller aufgezogen. Zickert hatte seinen Gesang verbessert, die Arrangements wurden komplexer, man holte sich Gäste: Christoph Tannert sang mit seiner ausgebildeten Stimme, und mit Jörg Beilfuß hatte die Band einen begnadeten Schlagzeuger. Die Musik war rockig, aber nicht simpel, kraftvoll, und manchmal ein wenig punk-oriertiert. Das Lied „asyl b“ eröffnete die Konzerte der Band:

ich bin der fliegende hollaender

der unbenutzte pariser verschenkt

der inoffizier & die randfigur

der zigeunerbarone in roemern ertraenkt

& ich bin ein verzicht

fuer dich

ich bin der schimmelnde reiter

der kindheitsmuster ins herz tätowiert

& ich les eine totenreklame

fuer den wanderer der nach spa marschiert

& ich hab ein gedicht

fuer mich

ich bin eine blutende haemorrhoide

im baerenfell am arsch der welt

wo pfennigweise kindergreise

sterben eh der groschen faellt

& ich hab ein gesicht

und brauch es nicht

Bei diesem und anderen Songs konnte Zickert seine Qualitäten als Arrangeur aufblitzen lassen. Hier drehte sich etwas in den Kopf hinein, das richtig wehtat; und gerade deshalb gut tat. Einige Songs, und hier lag die Schwäche der Band, waren allerdings immernoch „überarrangiert“. Zickert steckte offenbar so voller musikalischer Ideen, daß er ihnen oft nicht genügend Zeit ließ, sich zu entfalten und sie zu schnell mit anderen Ideen konterte.

1987 gründeten Lorek (Stimme) und Zickert (Gitarre) mit Bert Wrede (Gitarre) und Ulf Wrede (Keyboards) die Band fett und Ende ’87 parallel la deutsche vita mit Fritz Zickert und Ulf Wrede, sozusagen die Kammerbesetzung für die gemeinsamen Songs. fett trat mit dem Programm „beutezug“ auf, für das Micha Brendel aus Dresden ein Plakat gestaltete. In dem Sprech-Text „spaeter“, den fett vortrug, hatte Lorek benannt, worum es ihm ging: um „kommunikatives ueberleben“ und um „intensives leben“. Das hört sich von heute aus reichlich pathetisch an, aber es war auch eine Minimalforderung.

fett war musikalisch manchmal eine ziemliche Zumutung, die Band konnte die selbst vorgegebene Spannung nicht halten, es entstanden seltsame Löcher, in denen der Hörer ratlos saß. Es gibt, glaube ich, zum Glück wenig Tonaufzeichnungen dieser Band. Wichtiger war wohl das multimediale Projekt: das Plakat von Brendel und ein kleines, selbstgebundenes Büchlein von Lorek: fett-brevier, mit Texten, Noten und einigen Aquarell-Zeichnungen, das er Anfang 1987 herstellte.

Ganz im Gegensatz zu fett war la deutsche vita wiederum ein in erster Linie musikalisches Projekt: hier mischte Zickert die Lorek-Texte mit alten Filmmusiken und Schlagern wie „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ oder „Merci mon ami“; jetzt mußte sich erweisen, ob die Kurt-Weill- und Friedrich-Hollaender-Tradition zu produktivieren war. Und sie war es; Musik, Texte und Dramaturgie kamen in Einklang. La deutsche vita hatte, das war ja im Bandnamen mit ausgesagt, eine schräge Affinität zum deutschen Schlager, dessen Kitschpotentiale sie herauskitzelten, um sie – genüßlich musikalisch – zu sezieren.

Es war nun nicht mehr nur der „hohe Ton“, die bedeutsame Geste, die aus den Texten tönten, sondern sehr viel Alltag. Auch Loreks Texte wurden – im besten Sinne – poetischer, weniger inhaltsüberlastet und verkrampft auf ein Signal der Unzufriedenheit hin angelegt. Beispiele dafür sind die noch heute gut hörbaren Songs „riff lied“ oder „maschendrahtzaun“. Lorek hatte, vor allem durch raffinierte Wiederholungsstrukturen, die Techniken des Song-Schreibens perfektioniert. Und ein Lied wie „libanonsong“ über die christlichen Milizen in Beirut, die von der Mutter Gottes ihren Segen zum Töten erflehen, war, weil es den Blick über den ostdeutschen Tellerrand hinauswagte, damals eine Seltenheit in der Musik in der nichtoffiziellen Szene.

(…)

Peter Böthig, in Ronald Galenza und Heinz Havemeister (Hrsg.): Wir wollen immer artig sein… – Punk, New Wave, HipHop, Independent-Szene in der DDR 1980–1990, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 1999

Fakten und Vermutungen zur Band

Fakten und Vermutungen zum Autor + facebook

Schreibe einen Kommentar