„Es war spät abend als K. ankam.“

So beginnt Franz Kafkas unvollendeter Roman „Das Schloß“, begonnen 1922, kurz vor seinem Tod.

Die Hauptfigur K. (der vollständige Name wird, wie auch andernorts bei Kafka, nicht genannt) stellt sich vor als Landvermesser:

„…lassen Sie es sich gesagt sein, dass ich der Landvermesser bin, den der Graf hat kommen lassen. Meine Gehilfen mit den Geräten kommen morgen im Wagen nach.“

Ob das stimmt, bleibt offen. K. wird im Laufe der Handlung jedenfalls nicht als Landvermesser tätig – denn vermessen wird hier nichts, im Gegenteil, jede scheinbar genaue Gewissheit, auch über die Identität der Hauptfigur, verschwimmt. Ist K. überhaupt ein Landvermesser, wie er behauptet, und wie das scheinbar vom Schloss -einer unnahbaren, unwirklichen Macht- anerkannt wird?

Ob das stimmt, bleibt offen. K. wird im Laufe der Handlung jedenfalls nicht als Landvermesser tätig – denn vermessen wird hier nichts, im Gegenteil, jede scheinbar genaue Gewissheit, auch über die Identität der Hauptfigur, verschwimmt. Ist K. überhaupt ein Landvermesser, wie er behauptet, und wie das scheinbar vom Schloss -einer unnahbaren, unwirklichen Macht- anerkannt wird? Zwar hat die Schlossbehörde vor langer Zeit einen Landvermesser bestellt, und aufgetragen, hierfür „alle Pläne und Aufzeichnungen“ bereitzuhalten. Aber ob dieser einst bestellte -und später für nicht mehr notwendig befundene- Landvermesser nun tatsächlich K. ist? Selbst mit den Gehilfen -ein Landvermesser kann nicht alleine arbeiten und er braucht Vermessungsgeräte- verhält es sich sonderbar:

Zwar hat die Schlossbehörde vor langer Zeit einen Landvermesser bestellt, und aufgetragen, hierfür „alle Pläne und Aufzeichnungen“ bereitzuhalten. Aber ob dieser einst bestellte -und später für nicht mehr notwendig befundene- Landvermesser nun tatsächlich K. ist? Selbst mit den Gehilfen -ein Landvermesser kann nicht alleine arbeiten und er braucht Vermessungsgeräte- verhält es sich sonderbar:

„Wer seid ihr?“ fragte er und sah vom einen zum anderen. „Euere Gehilfen“, antworteten sie…“Wie?“ fragte K. „Ihr seid meine alten Gehilfen, die ich nachkommen ließ, die ich erwarte?“ Sie bejahten es….“Wo habt ihr die Apparate?“ fragte K. „Wir haben keine“, sagten sie. „Die Apparate, die ich euch anvertraut habe“, sagte K. „Wir haben keine“, wiederholten sie. „Ach, seid ihr Leute!“ sagte K., „versteht ihr etwas von Landvermessung?“ – „Nein“, sagten sie. „Wenn ihr aber meine alten Gehilfen seid, müßt ihr doch das verstehen“, sagte K.“

Wo das Schloss „des Grafen Westwest“ liegt, bleibt unklar – der Ort scheint völlig entrückt, getrennt vom Rest der Welt. K. ist die einzige Person, die von außen hinzukommt, er bleibt ein Fremder. Das Schloss liegt auf einem Berg, „weder eine alte Ritterburg, noch ein neuer Prunkbau, sondern eine ausgedehnte Anlage…aus vielen eng aneinanderstehenden niedrigern Bauten; hätte man nicht gewußt daß es ein Schloß ist, hätte man es für ein Städtchen halten können.“ Darunter das Dorf, von dem kein direkter Weg zum Schloss führt, dessen Bereich aber auch nicht klar von ihm getrennt ist.

Mehr ist geografisch nicht zu erfahren, bis auf ein Detail: „Lange stand K. auf der Holzbrücke die von der Landstraße zum Dorf führt und blickte in die scheinbare Leere empor.“ Die Straße führt, im Präsens. Weiß der Erzähler hier ausnahmsweise mehr als K.? Gibt es das Dorf auch außerhalb des Romans?

Zwischen dem nicht näher verorteten Schloss und dem dazugehörenden, namenlosen Dorf am Fuße dieses Berges liegt für K. eine unüberwindliche Distanz. Der geografische Höhenunterschied entspricht dem Machtgefälle – die Hierarchie der Instanzen des Schlosses ist ein Hauptmotiv im Roman. Und auch wenn die Unbestimmtheit des Ortes durch eine Landvermessung behoben werden könnte, passiert das im Roman nicht. Die fehlende Lokalisierung ist gleichsam Bedingung für die Unerreichbarkeit, K. kommt niemals bis ins Schloss.

Als ein mögliches reales Vorbild für das Schloss gilt der Hradschin, die Prager Burg, die Kafka, der fast sein ganzes Leben in Prag verbrachte, wohl oft vor Augen hatte. Zeitweise schrieb er auch hier.

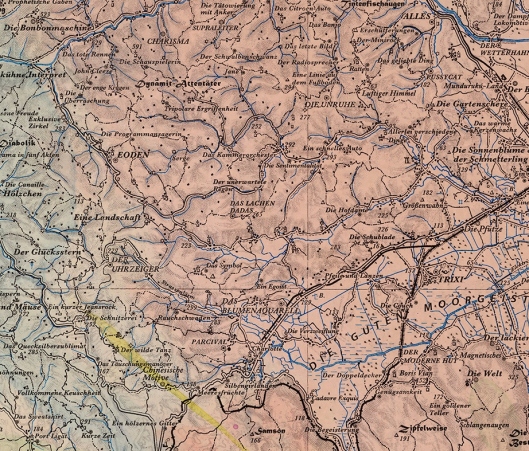

Für das Dorf nennt Klaus Wagenbach die Ortschaft Wosek/Ossek/Osek u Radomyšle bei Strakonitz/Strakonice in Südböhmen (siehe Klaus Wagenbach, „Kafka“, S.130, Hamburg 1964). Kafkas Vater Hermann stammt von dort, Kafkas Großeltern sind auf dem jüdischen Friedhof begraben. Hier gibt es auch ein kleines Schloss.

Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1901.

Reiner Stach, der den Roman biografisch gespiegelt sieht, schreibt zur erwähnten Holzbrücke: „…das muss die Brücke sein, die Kafka selbst überquerte, einen oder zwei Tage, ehe er diese Sätze niederschrieb, die Elb-Brücke, über die man von Spindelmühle (auch Spindlermühle / Špindlerův Mlýn, ein Luftkurort im Riesengebirge, den der an Lungentuberkulose leidende Kafka im Jänner 1922 aufgesucht hatte, Anm.)

Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1901.

in den Ortsteil Friedrichsthal und zum gelegenen Hotel Krone gelangt. Dieses Brückchen jedoch war aus Stein, die Brücke im SCHLOSS ist aus Holz…vielleicht, weil sich Kafka in diesem Augenblick an eine andere kleine Brücke erinnerte, an jene nämlich, die sich am Ortseingang von Zürau (heute Siřem, ein kleines Dorf nahe Flöhau bei Podersam /

Blšany, wo Kafkas Schwester Ottla einen Bauernhof hatte, Anm.) befand und die tatsächlich aus Holz war…“ (siehe Reiner Stach, Kafka-Die Jahre der Erkenntnis, S.467, Frankfurt a.M. 2008).

Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1901.

Auch den strengen Winter in Spindelmühle/Špindlerův Mlýn (keineswegs aber den Tourismusort selbst, ein damals aufstrebendes Wintersportgebiet) erkennt Stach im Roman wieder, und erwähnt, dass Kafka -wie K.- durch den Schnee am Vorankommen gehindert wurde. In Stachs Buch und auch in der Kafka-Biografie von Peter-André Alt (siehe Peter-André Alt, Franz Kafka-Der ewige Sohn, S.552, München 2005) ist ein Foto Kafkas im winterlichen Spindelmühle abgebildet: er lehnt an einem Schlitten, das im Roman vorgesehene Gefährt für den Weg vom Dorf zum Schloss.

Peter-André Alt erwähnt Schlitten und Schneetreiben auch im Zusammenhang mit Kafkas früherem Aufenthalt in Matliary / Matlarenau (nahe Deutschendorf/Poprad in der Hohen Tatra) im Dezember 1920 .

Kozenn, Wien 1891.

Eine genaue Bestimmung des Ortes, an dem der Roman spielt, ist freilich weder gewünscht noch notwendig. Für das Verständnis des Werkes, so ein solches überhaupt möglich ist, ist die Kartographie irrelevant. Interessant erscheint mir jedenfalls eine Spurensuche nach möglichen Quellen der Inspiration bei Kafka.

Hier die erwähnten Bücher:

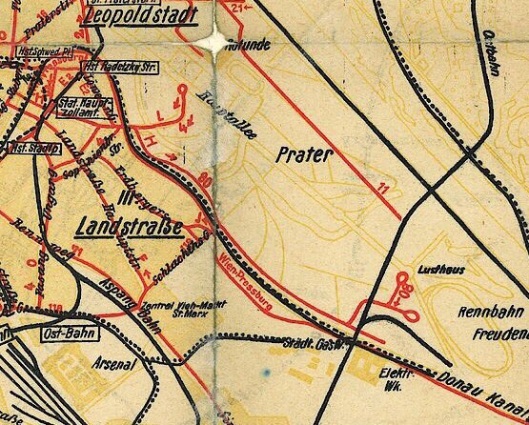

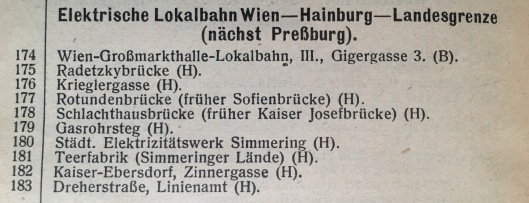

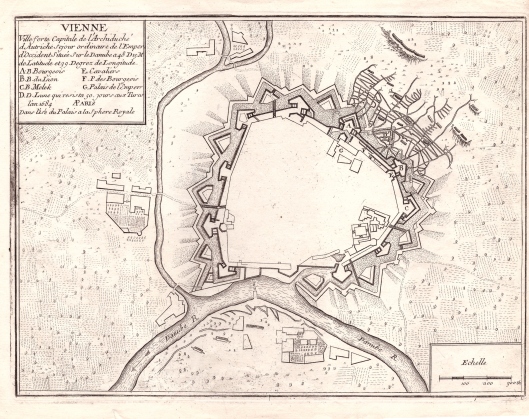

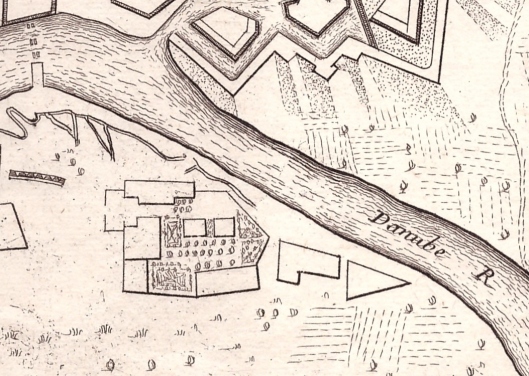

Diese direkte Verbindung zwischen Wien und dem heutigen Bratislava in der Slowakei gibt es nicht mehr.

Diese direkte Verbindung zwischen Wien und dem heutigen Bratislava in der Slowakei gibt es nicht mehr.

Apulien: Schlacht von Cannae. Hannibal hat gewonnen.

Apulien: Schlacht von Cannae. Hannibal hat gewonnen.