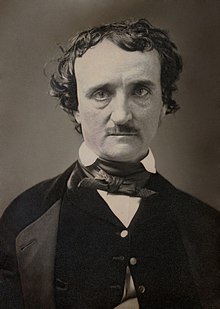

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe (* 19. Januar 1809 in Boston, Massachusetts; † 7. Oktober 1849 in Baltimore, Maryland) war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Er prägte entscheidend die Gattung der Kurzgeschichte sowie die Genres der Kriminalliteratur und der Horror- bzw. Schauerliteratur. Einzelne Erzählungen haben spätere Autoren der Science-Fiction wie Jules Verne beeinflusst. Seine Poesie, in Europa rezipiert von Charles Baudelaire, wurde zum Fundament des Symbolismus und damit der modernen Dichtung.

Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Jugend[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Edgar Allan Poe (geboren als Edgar Poe) wurde als Sohn der in England geborenen Schauspielerin Elizabeth „Eliza“ Arnold Hopkins Poe (* 1787, † 8. Dezember 1811) und des aus Baltimore stammenden Schauspielers David Poe (* 18. Juli 1784, † unbekannt) am 19. Januar 1809 in Boston geboren. Die beiden hatten 1806 geheiratet und spielten mit den Charleston Comedians, einer Gruppe unter Führung von Mr. Edgar. Der Vater verließ die Familie im Jahr von Poes Geburt. Was danach aus ihm wurde, konnte bislang nicht aufgeklärt werden.[1] 1811 starb Poes Mutter in Richmond im Alter von nur 23 Jahren an Tuberkulose. Während sein zwei Jahre älterer Bruder Henry in die Obhut seines Großvaters David Poe senior kam[2], blieben der zweijährige Edgar und seine ein Jahr jüngere Schwester Rosalie, nach einer kurzen Zeit in Obhut der Schauspielerfamilie Usher, als Waisen mittellos zurück.

Das Schicksal der als Schauspielerin und Sängerin beliebten Elizabeth Poe erschütterte die Damen der besseren Richmonder Gesellschaft. Die kinderlose Frances Allan überzeugte ihren Mann John Allan, der ein erfolgreicher Kaufmann war, Edgar Poe in die Familie aufzunehmen. Seine Schwester Rosalie wurde von einer anderen Familie in Richmond aufgenommen. John Allans Verhältnis zu dem jungen Poe war zwiespältig: Teils verwöhnte er ihn, teils war er übermäßig streng. Zwar gehörte der Junge zur Familie, wurde jedoch nicht adoptiert und Außenstehenden gegenüber als Mündel bezeichnet. Dennoch nahm Poe den Zweitnamen Allan an.[3] Zwar hatten die Geschäfte der Firma von John Allan und seines Geschäftspartners James Ellis 1812 unter dem Britisch-Amerikanischen Krieg gelitten, entwickelten sich danach jedoch gut. Die Firma beschloss deshalb 1815 ihre Geschäfte in Europa auszubauen, wozu sich John Allan, der ursprünglich aus Schottland stammte, 1815 mit Frau, Schwägerin und Ziehsohn nach Großbritannien begab.[4]

Ab Winter 1815 war Poe Zögling der Old Grammar School im schottischen Irvine, John Allans Heimatstadt. Da die Familie selbst in London lebte und der junge Poe von ihnen nicht getrennt sein wollte, willigte John Allan ein, ihn in England (London) unterrichten zu lassen. 1816 und 1817 besuchte Poe ein Internat in Chelsea und anschließend die Schule des Reverend John Bransby in Stoke Newington nördlich von London. Diese Schule hat in Poes Erzählung William Wilson[5][6] deutliche Spuren hinterlassen.

Die Wirtschaftskrise von 1819[7] führte zu einem starken Abschwung der Geschäfte von Allans Firma und beinahe zu seinem Bankrott. John Allan beendete deshalb 1820 seinen Englandaufenthalt und kehrte mit der Familie nach Richmond zurück.[8] Wegen der wirtschaftlichen Verluste und der dadurch angehäuften Schulden lebte die Familie Allan von 1820 bis 1825 in zwar nicht ärmlichen, jedoch vergleichsweise einfachen Verhältnissen. 1825 jedoch starb John Allans Onkel William Galt, einer der reichsten Männer Richmonds, und hinterließ seinem Neffen eine Dreiviertelmillion US-Dollar. Dieser plötzliche Reichtum wiegte den jungen Poe in der Hoffnung, einmal auch seinen Ziehvater John Allan zu beerben.[9] In Richmond genoss Poe weiterhin eine gute Erziehung, zeigte eine hohe Begabung für Sprachen und entwickelte sich zu einem hervorragenden Sportler, insbesondere Schwimmer. Ein Schulkamerad, Thomas Ellis, berichtete:

„Kein Junge hatte größeren Einfluss auf mich als er. Er war in der Tat der Anführer unter den Jungen. Meine Bewunderung für ihn kannte kaum Grenzen […] Er lehrte mich Schießen, Schwimmen und Schlittschuhlaufen. Er rettete mich sogar einmal vor dem Ertrinken – allerdings hatte er mich kopfüber […] hineingestoßen.“[10]

Im Alter von 14 Jahren verliebte sich Poe in Jane Stanard, die 30-jährige Mutter eines Schulfreundes. Einzelheiten über diese – vermutlich – bloße Schwärmerei sind nicht bekannt. Jane Stanard starb ein Jahr später in geistiger Umnachtung, und Poe besuchte wiederholt ihr Grab. Möglich ist, dass er in ihr Ersatz für seine verstorbene leibliche Mutter suchte.[11] 1825/26 entwickelte sich eine Beziehung zwischen Poe und der etwa gleichaltrigen Sarah Elmira Royster. Diese endete jedoch, als Poe die Universität besuchte und Elmiras Vater, der die Beziehung ablehnte, Poes Briefe an sie abfing. Als Poe von der Universität zurückkehrte, war Elmira mit Alexander Shelton verlobt.[12]

Universität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Februar 1826 immatrikulierte sich Poe im Alter von 17 Jahren an der kurz zuvor von Thomas Jefferson gegründeten Universität von Virginia in Charlottesville. Dort studierte er alte und neue Sprachen. Seine Lehrer waren George Long und der Deutsche Georg Blättermann.[13][14][15] In dieser Zeit vertiefte Poe sein Französisch, lernte vermutlich auch etwas Italienisch und Spanisch. Seine von ihm später behaupteten Kenntnisse des Griechischen, Lateinischen und Deutschen waren und blieben jedoch äußerst gering.[16]

An der Universität verschuldete sich Poe, begann zu spielen und zu trinken. Die genauen Hintergründe sind nicht klar. Die Jahresgebühr für das Studium betrug 350 US-Dollar (womit die University of Virginia die teuerste Hochschule des Landes war). Hinzu kamen Kost und Logis, Bücher und Kleidung. Nach nur acht Monaten Studium hatte Poe Schulden von 2000 US-Dollar.[17] Möglicherweise hatte John Allan ihm zu wenig Geld für die Ausbildung zugewiesen – so stellte Poe es dar. Möglich ist aber auch, dass sich Poe in einer Atmosphäre wiederfand, in der Bildung wenig galt, da die meisten anderen Studenten aus reichen Familien kamen, Exzesse die Regel waren – und dass Poe als Außenseiter versuchte, um jeden Preis standesgemäß mitzuhalten, zumal er immer noch darauf hoffen durfte, John Allan einmal zu beerben. Seine Schulden führten aber nur dazu, dass sich die Spannungen zwischen ihm und Allan verschärften. Hinzu kam möglicherweise, dass John Allan bereits einen unehelichen Sohn, Edwin Collier, hatte (um 1829 kamen zwei weitere uneheliche Kinder, Zwillinge, hinzu). Ob Frances Allan davon wusste und ob Edgar dann ihre Partei ergriff, ist unbekannt.[18]

Soldat und erste Publikationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach einem heftigen Streit mit John Allan im März 1827 verließ Poe das Haus der Allans und schiffte sich nach einigen Tagen nach Boston ein. Möglicherweise um Gläubigern zu entgehen, nahm Poe den Namen Henri le Rennet an (angelehnt an den Namen seines Bruders Henry Leonard). In Boston, dem Ort seiner Geburt und der Lieblingsstadt seiner Mutter, erschien im Juni oder Juli 1827 auf Kosten Poes sein erster Gedichtband Tamerlane and Other Poems. Das Buch, das nur eine sehr geringe Auflage hatte, blieb ohne kritische Resonanz.[19][20]

Als das Buch erschien, hatte sich Poe bereits zum Dienst in der US Army verpflichtet. Der 18-Jährige gab an, er sei 22 Jahre alt und heiße Edgar A. Perry. Neben der Notwendigkeit, ein Auskommen zu finden, dürfte zu der Entscheidung auch beigetragen haben, dass Poes Großvater David Poe mit Auszeichnung im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gedient hatte, außerdem verehrte Poe den im Griechischen Unabhängigkeitskrieg gestorbenen Lord Byron[21] und sah in ihm, der ebenfalls ein großer Schwimmer war, ein nicht nur literarisches Vorbild.

Poe verpflichtete sich für fünf Jahre. Im November 1827 wurde sein Regiment von Boston nach Charleston verlegt, wo er im Fort Moultrie Dienst tat; das Fort lag auf der vorgelagerten Insel Sullivan’s Island, auf der Poe Jahre später die Erzählung The Gold Bug ansiedelte.[22] Poe wurde mehrmals befördert, 1829 zum Sergeant Major, dem höchstmöglichen Rang für einen einfachen Soldaten. Nach zwei Jahren wollte Poe die Armee verlassen – was jedoch, da er sich für fünf Jahre verpflichtet hatte, bedeutete, dass er sich freikaufen musste. Um die dafür nötigen Mittel zu bekommen, strebte er eine Versöhnung mit John Allan an. Dieser lehnte zunächst ab, lenkte aber ein, nachdem seine Frau Frances am 28. Februar 1829 gestorben war. Am 15. April 1829 wurde Poe ehrenhaft aus der Armee entlassen und kehrte nach Richmond zurück.[23][24]

Poe plante jedoch, seine Karriere in der Armee fortzusetzen – als Offizier. Um dies zu erreichen, wollte er in die US Military Academy von West Point eintreten. John Allan unterstützte seinen Wunsch, wahrscheinlich in der Hoffnung, Poe auf diese Weise endgültig loszuwerden. Auf die Aufnahme in West Point musste Poe jedoch rund ein Jahr warten.

Er reiste nach Baltimore, wo Verwandte seines Vaters lebten. Dort lebte er bei seiner Tante Maria Clemm und deren Tochter, seiner Cousine Virginia Clemm. In Baltimore erschien im Dezember 1829 eine zweite Sammlung seiner Gedichte unter dem Titel Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems – diesmal nicht anonym, sondern unter dem Namen Edgar A. Poe.[25]

Im Juni oder Juli 1830 wurde Poe in West Point als Kadett aufgenommen. In den ersten Monaten dort zeichnete er sich durch hervorragende Leistungen aus. Als Schwerpunktfächer wählte er Französisch und Mathematik. Im Oktober 1830 heiratete John Allan seine zweite Frau Louisa Patterson. Diese neuerliche Eheschließung machte den Bruch zwischen Poe und Allan endgültig, trotz weiterer Versuche Poes, eine Wiederannäherung zu erreichen.[26] Das Zerwürfnis führte außerdem dazu, dass Poe seine Entlassung aus der Armee provozierte, um Allan, welcher sich sehr für seine Aufnahme in West Point eingesetzt hatte, zu blamieren. Nach zahlreichen in einem Brief an Allan angekündigten Regelverstößen wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt und der Militärakademie verwiesen.[27][28]

Im Februar 1831 begab sich Poe von West Point nach New York und von dort im April zu seinen Verwandten nach Baltimore. Im April 1831 erschien in New York sein dritter Gedichtband unter dem Titel Poems. Finanziert hatte er das Buch durch die Subskription von Militärkameraden in West Point. Während seiner Zeit auf der Militärakademie hatte er mehrere Spottverse auf Vorgesetzte verfasst, und seine Mitkadetten waren davon ausgegangen, in dem Band sei mehr davon zu finden. Diese Hoffnung wurde enttäuscht.[29][30] Poe widmete den Band dem US-Kadettenkorps. Er enthält mehrere Gedichte aus den beiden früheren Bänden, aber auch sechs zuvor unveröffentlichte, darunter frühe Versionen von To Helen und The City in the Sea.[31]

Baltimore, Erzählungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nicht lange nach Poes Rückkehr nach Baltimore starb sein Bruder William Henry Leonard am 1. August 1831 im Alter von 24 Jahren an den Folgen seiner Alkoholkrankheit. Obwohl Poe seinen Bruder nur selten gesehen hatte, stand er mit ihm in Briefkontakt und bewunderte ihn für seine Seereisen. William Henry Leonard hatte zudem mehrere Gedichte und Geschichten geschrieben. Bei einigen frühen Texten Poes kann sogar von einer gemeinsamen Autorschaft der beiden Brüder ausgegangen werden.[32]

Über Poes Leben in Baltimore zwischen 1831 und Anfang 1835 ist nur sehr wenig bekannt.[33] Sicher ist, dass er in dieser Zeit begann, Erzählungen zu schreiben, um so ein Einkommen zu erzielen. Eine erste Geschichte, Metzengerstein, erschien am 14. Januar 1832 in Philadelphia im Saturday Courier. 1833 gewann Poe mit MS. Found in a Bottle bei einem Preisausschreiben des Baltimore Saturday Visiter die ausgelobten 50 US-Dollar. Diese Geschichte beginnt mit einer kunstvollen Vermischung von Dichtung und Wahrheit so:

„Von Vaterland & Familie habe ich wenig zu sagen. Ungerechte Behandlung, wie auch der Lauf der Zeit, haben mich aus dem einen vertrieben und der anderen entfremdet. Elterliche Wohlhabenheit ermöglichte mir eine Schulbildung von nicht gewöhnlicher Art.“[34]

Der Preisgewinn brachte Poe in Kontakt mit dem Schriftsteller und Politiker John P. Kennedy, der ihm in der Folge half, Texte in Zeitschriften unterzubringen. Darüber hinaus stellte Kennedy den Kontakt zu Thomas W. White her, dem Herausgeber des in Richmond erscheinenden Southern Literary Messenger. White bot Poe die feste Mitarbeit in seiner noch recht neuen Zeitschrift an, und im August 1835 ging Poe zurück nach Richmond.[35] Nach wenigen Wochen jedoch verließ Poe den Messenger wieder und kehrte nach Baltimore zurück. Die genauen Hintergründe sind unklar. Eine Rolle dürfte gespielt haben, dass Neilson Poe (ein Verwandter) Poes Tante Maria Clemm und Cousine Virginia angeboten hatte, zu ihm zu ziehen. Das wollte Poe verhindern. Möglicherweise Ende September 1835 heiratete Poe „inoffiziell“ seine erst 13 Jahre alte Cousine Virginia, zumindest jedoch verlobten sich die beiden.[36] Poe sah in seiner viel jüngeren Cousine wohl lange eher eine Schwester als eine Ehefrau; er nannte sie „Sissy“ (Schwesterchen) und seine Tante Maria „Muddy“ (Mutti).

Kurz darauf kam es zu einer erneuten Verständigung mit White. Im Oktober 1835 kehrte Poe zusammen mit Maria Clemm und Virginia nach Richmond zurück. Thomas W. White muss Poes Arbeit für seine Zeitschrift geschätzt haben. Dennoch schickte er ihm diese warnenden Worte:

„Edgar, solltest Du wieder durch diese Straßen streifen, fürchte ich, wirst Du auch wieder süffeln, so lang, bis Du ganz von Sinnen bist. […] Auf keinen, der vor dem Frühstück trinkt, ist Verlass!“[37]

Poe sollte bis Januar 1837 für den Messenger arbeiten. Während dieser Zeit stieg, Poes Angaben zufolge, die Auflage des Messenger von unter 1.000 auf 5.000 Exemplare an.[38] Poes Mitarbeit sorgte dafür, dass die Zeitschrift bekannt wurde, wozu neben seinen Prosaarbeiten vor allem sein schnell wachsender Ruf als scharfzüngiger Literaturkritiker beitrug.

Ehe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 16. Mai 1836 heiratete Poe in Richmond offiziell seine Cousine ersten Grades Virginia Eliza Clemm (15. August 1822–30. Januar 1847).[39] Eine Hochzeit zwischen Cousin und Cousine, also nahen Verwandten, war zu dieser Zeit zwar in den Südstaaten legitim, wurde aber dennoch kritisch gesehen.[40] Eventuell aus diesem Grunde wurde Virginias Alter in der Heiratsurkunde mit 21, dem Alter der Volljährigkeit, angegeben, was einer der Trauzeugen gegenüber dem Geistlichen beschwor. Tatsächlich war sie aber zum Zeitpunkt der Eheschließung erst 13¾ Jahre alt und ihr Ehemann mit 27 fast doppelt so alt wie sie.[41] Im Beisein eines Standesbeamten vollzog ein presbyterianischer Geistlicher[42] die Trauung in Mrs. Yarrington's Boarding House. Die Flitterwochen verbrachte das Paar anschließend im nahen Petersburg.[43]

Richmond und New York – Arthur Gordon Pym[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In Richmond entstand 1836 Poes Essay Maelzel's Chess-Player über den auch als Schachtürken bekannten Automaten. Zwar war Poe nicht der Erste, der nachwies, dass sich in dem vermeintlichen Roboter ein kleinwüchsiger Mensch verbergen musste, aber die detaillierte Technik seiner Beweisführung bereitete seine späteren Detektivgeschichten vor. Zu den Erzählungen, die in dieser Zeit entstanden und im Messenger erstveröffentlicht wurden, gehören Berenice, Morella, Hans Pfaall – A Tale und Loss of Breath. Auch Teile seines einzigen Romans The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket erschienen als Fortsetzungsgeschichte im Messenger.

All dies förderte Poes Ansehen als Prosaautor. Mehr als die Erzählungen trugen jedoch seine manchmal bewunderten, oft gefürchteten Literaturkritiken dazu bei, seinen Namen bekannt zu machen. Poe versuchte, die Provinzialität des US-amerikanischen Literaturbetriebs zu überwinden und allgemeingültige, ästhetische Maßstäbe an die besprochenen Werke anzulegen. In einer Besprechung heißt es:

„Großmäulig sind wir geworden und eitel im verblendeten Stolz ob einer allzu rasch errungnen, litterarischen Freiheit. Unter anmaßendstem, sinnlosesten Hochmut verwerfen wir jedwede Achtung vor fremder Meinung - vergessen wir […], daß die wahre Schaubühne für den Litteratur-Beflissenen einzig und allein nur die ganze Welt sein kann - erheben ein groß Geschrei ob der Notwendigkeit, unseren verdienstvollen, heimischen Schriftstellern Mut zu machen […] und machen uns gar nicht erst die Mühe, zu erwägen, daß ja Alles, was wir dergestalt als Ermutigung bezeichnen, durch so unterschiedlose Anwendung zu gerade Gegenteil dessen führt, was wir recht eigentlich erreichen wollen.“[44]

Im Februar 1837 zog Poe mit seiner kleinen Familie für etwa 15 Monate nach New York. Für die Folgezeit, bis etwa Mai 1839, liegen so gut wie keine biografischen Zeugnisse über Poe vor.[45] Seine Hoffnungen, in New York eine Anstellung bei einer Zeitschrift zu finden, vielleicht sogar ein eigenes Magazin zu gründen, erfüllten sich nicht. Dazu hat wohl die schwere Wirtschaftskrise von 1837 beigetragen, an deren Folgen auch Verleger und Zeitschriften zu leiden hatten.

Poe arbeitete in dieser Zeit weiter an The Narrative of Arthur Gordon Pym. Er erschien im Juli 1838 bei Harper & Brothers und wurde vorwiegend positiv besprochen. Er verließ New York im Sommer 1838 und zog mit Maria Clemm und Virginia nach Philadelphia.

Philadelphia und Dupin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1838 schlug Poe sich mit Arbeiten für verschiedene Zeitschriften durch. In The American Museum of Science, Literature, and the Arts erschien im September eine seiner bedeutendsten Erzählungen, Ligeia.

In Philadelphia wurde Poe im Juni 1839 Redakteur und später Mitherausgeber von Burton’s Gentleman’s Magazine. Neben der Büroarbeit und seiner Redakteurstätigkeit schrieb er eine Vielzahl von Artikeln über so unterschiedliche Themen wie Sportgeräte, Vogelkunde, Ballonfahrten und Daguerreotypie. Dazu kamen wie zuvor Buchbesprechungen und auch Erzählungen wie The Man That Was Used Up, The Journal of Julius Rodman, William Wilson und The Fall of the House of Usher. Des Weiteren schrieb er Essays wie beispielsweise eine Abhandlung über Inneneinrichtung, The Philosophy of Furniture.

Da er bei Burton’s für eigene Texte nur sein Redakteursgehalt bekam, besserte er seine Einkünfte auf, indem er für andere Publikationen wie Alexander’s Weekly Messenger arbeitete. Bekannt wurde er dort durch seine Veröffentlichungen zur Kryptographie. Besonders beliebt waren Wettbewerbe, bei denen er versicherte, jeden in Geheimschrift eingesandten Text entziffern zu können – was ihm gelang. Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass es sich bei den zur Einsendung erlaubten Chiffren um simple Substitutionsverschlüsselungen handelte.[46][47]

Im Dezember 1839 erschien die erste Sammlung von Erzählungen Poes unter dem Titel Tales of the Grotesque and Arabesque. Auf fünfhundert Seiten und in zwei Bänden versammelte sie fünfundzwanzig Geschichten. Das Buch wurde an die zwanzig Mal besprochen, und die meisten Rezensionen fielen positiv aus.[48]

Im Juni verließ Poe Burton’s und versuchte, eine eigene Zeitschrift zu gründen, die The Penn heißen sollte, ein Wortspiel aus „pen“ (der Stift) und Pennsylvania. Später änderte er den Namen des Projekts in The Stylus und verfolgte es noch bis zu seinem Tod weiter. Es gelang ihm jedoch nie, das dazu nötige Startkapital aufzutreiben.

Anfang 1841 wechselte der Besitzer von Burton’s, und die Zeitschrift wurde in Graham’s Lady’s and Gentlemen’s Magazine umbenannt. Hier erschien Poes erste Detektivgeschichte The Murders in the Rue Morgue, in der er den Pariser Detektiv C. Auguste Dupin kreierte (das Wort „detective“ kam durch Poe in die englische Sprache).[49] Weiter erschien dort The Colloquy of Monos and Una.

Im April 1842 verließ er Graham’s. Um ein sicheres Einkommen zu haben, bewarb er sich in dieser Zeit um eine Beamtenstelle beim Zoll. Trotz guter, durch Bekannte vermittelter Beziehungen in die Politik – anders wurden solche Positionen nicht vergeben – bekam er den Posten jedoch nicht.[50]

1842 verschlechterte sich Virginia Poes Gesundheit. Sie erlitt beim Singen einen Blutsturz – ein sicheres Zeichen für ihre Tuberkulose. Die Erkrankung seiner Frau verarbeitete Poe in dieser Zeit in den Erzählungen Life in Death (später änderte er den Titel zu The Oval Portrait) und The Masque of the Red Death.[51]

Im März 1842 lernte Poe in Philadelphia Charles Dickens kennen, dessen Werke er schätzte und wiederholt positiv besprach. Dickens versprach Poe, sich bei englischen Verlegern für seine Schriften einzusetzen (bis dato waren sie, da es kein internationales Copyright gab, in Großbritannien zwar nachgedruckt worden, Poe erhielt jedoch kein Honorar). Obwohl sich Dickens nach seiner Rückkehr nach England für Poe einsetzte, hatten seine Bemühungen keinen Erfolg.

Im April 1844 verließ Poe mit seiner Familie Philadelphia in Richtung New York – in der Hoffnung, auf dem dortigen Zeitschriftenmarkt ein besseres Einkommen erzielen zu können.

New York und Der Rabe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Poe hatte seinen Ruf in Philadelphia durch gelegentliche Alkoholexzesse ruiniert. Spricht man von „Exzessen“, muss man jedoch die strengen, religiösen Maßstäbe der Zeit berücksichtigen, die im von Quäkern geprägten Philadelphia besonders strikt waren. Sicher ist, dass Poe gelegentlich, vor allem in Krisensituationen, stark trank. Auch hier sind die Zeugnisse aber sehr unterschiedlich. Mehrere Bekannte Poes berichten, dass er bereits nach einem Glas Wein vollständig betrunken war – möglicherweise Zeichen einer Alkoholunverträglichkeit. Andere Zeugnisse deuten darauf hin, dass Poe dem Typus eines „Quartalssäufers“ entsprach, nach dem Jellinek-Konzept „Epsilon-Typ“ genannt.[52][53][54]

In New York arbeitete Poe für den Evening Mirror, wo er vor allem journalistische Kurztexte unterschiedlichster Art veröffentlichte und Artikel anderer Journalisten redigierte. Das brachte ihm ein sicheres Einkommen von 15 US-Dollar in der Woche ein.[55] Literarische Arbeiten brachte er in anderen Magazinen unter. Zu den wichtigsten aus dieser Zeit gehören The Oblong Box und die Dupin-Geschichte The Purloined Letter (beide 1844). Auch sein bekanntestes Gedicht The Raven (1845) entstand in New York.

Der Erfolg von The Raven machte Poe erstmals auch als Lyriker bekannt. Das Gedicht wurde vielfach nachgedruckt und Poe immer wieder zu Rezitationen eingeladen. Den Erfolg nahm er zum Anlass, in dem Aufsatz The Philosophy of Composition (1846) seine dem Ästhetizismus und Symbolismus den Weg bereitende Auffassung von Dichtung darzulegen. Laut Poe kommt es bei einem Gedicht vor allem auf die „Einheit des Effekts“ an. Die Komposition von Lyrik beschreibt er als methodische, analytische Arbeit, die nichts mit Spontanität oder Intuition zu tun habe. Ob dies den tatsächlichen Prozess der Entstehung von The Raven beschreibt, ist fraglich.[56][57]

In seiner New Yorker Zeit betrieb Poe weiterhin Literaturkritik und steigerte seine teils polemischen Ausfälle gegen andere Autoren. Seine Angriffe auf den im 19. Jahrhundert als bedeutendster Dichter der USA geltenden Henry Wadsworth Longfellow führten zum sogenannten Longfellow-Krieg. Poe warf Longfellow wiederholt vor, ein wenig origineller Schriftsteller zu sein (ein Urteil, das die moderne Literaturwissenschaft teilt). Darüber hinaus unterstellte er ihm immer wieder – nicht immer zu Recht –, ein Plagiator zu sein. Einige der Vorwürfe sind umso problematischer, als Poe sich selbst gerne bei anderen Autoren bediente. Neben Poes berechtigter und scharfsinniger Literaturkritik dürfte die Schärfe seines Tons auf sehr persönlichen Motiven beruhen: Poe war Berufsschriftsteller und wurde für seine Arbeit, wenn überhaupt, nur gering bezahlt; Longfellow war ein wohlhabender Erbe, der reich geheiratet hatte und als Privatier leben konnte. Hinter der persönlichen Polemik (auf die Longfellow selbst nie antwortete) verbirgt sich der Gegensatz zwischen einem modernen Autor, der Schriftstellerei als Beruf versteht, und der älteren Idee des Autors als Amateur (im ursprünglichen Sinne der „Liebhaberei“), eines keinen Zwängen unterworfenen, zu Höherem berufenen Freigeists.[58][59] Letztlich hatten Poes literarische Fehden dieser Zeit zur Folge, dass er es sich mit vielen Autoren und Verlegern verdarb. Sie führten auch zu rufschädigenden Anfeindungen gegen Poe, die noch lange nach seinem frühen Tod das Bild seiner Persönlichkeit verdunkelten.

Die meiste Zeit lebte Poe nicht in Manhattan, sondern in einem kleinen Landhaus nördlich der Stadt im damals noch ganz ländlichen Fordham (heute in der Bronx). In Fordham verschlechterte sich Virginias Gesundheitszustand, und zu Poes Entsetzen erhielt sie anonyme Briefe, in denen er eines Verhältnisses zu der Dichterin Frances Sargent Osgood bezichtigt wurde. 1847 starb Virginia im Alter von 24 Jahren. Poe brachte seine Trauer unter anderem in dem Gedicht Annabel Lee zum Ausdruck, das er im September 1849 kurz vor seinem Tod dem Herausgeber der Southern Literary Messenger in Richmond übergab.[60]

1848 entstand Poes schwierig einzuordnender Essay Heureka. Poe versuchte darin, kosmologische Spekulationen mit Philosophie und Ästhetik zu verbinden. Naturwissenschaftlich gingen viele seiner Überlegungen auf Pierre-Simon Laplace, vor allem dessen Nebularhypothese, zurück. Poe erweiterte diese, ohne dafür naturwissenschaftliche Beweise zu haben, um eine Art Urknalltheorie.

Auch in seinen Erzählungen und Gedichten schlug er neue Richtungen ein. Sowohl Ulalume als auch The Bells radikalisieren das Gedicht in Richtung einer Lautpoesie. In den Erzählungen The Cask of Amontillado und Hop-Frog wandelte Poe womöglich seinen Hass auf literarische Rivalen in künstlerisch bedeutende Rachefantasien um.

Nach Virginias Tod suchte Poe eine neue Partnerin. Neben eher schwärmerischen Beziehungen zu zwei verheirateten Frauen bemühte er sich ernsthaft um die Dichterin Sarah Helen Whitman. Die beiden verlobten sich, doch wurde die Verlobung wieder aufgelöst, da Whitman an Poes Zuverlässigkeit zweifelte (sie erhielt zahlreiche Briefe, die Poe anschwärzten), und vor allem, da ihre Mutter eine Ehe mit Poe um jeden Preis verhindern wollte. Nach dem Scheitern der Verlobung nahm Poe, vermutlich in Selbstmordabsicht, eine Überdosis Laudanum zu sich, überlebte jedoch. Dies ist der einzig sicher dokumentierte Fall, in dem Poe Opium einnahm. Spätere Behauptungen, Poe habe regelmäßig Opium zu sich genommen und sei abhängig gewesen, gelten als widerlegt.[61]

1849 traf Poe in Richmond seine Jugendliebe Elmira Shelton (geb. Royster) wieder. Sie war mittlerweile verwitwet. Nach einer kurzen Werbung machte Poe ihr einen Heiratsantrag, worauf sie sich eine Bedenkzeit ausbat. Der Tod Poes kam ihrer Zustimmung zuvor.

Tod in Baltimore[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Poe verließ Richmond am Morgen des 27. September 1849. Ziel seiner Reise war sein Haus in Fordham. Dort wollte er die Vorbereitung seiner Hochzeit mit Elmira Shelton vorantreiben und auf dem Weg Abonnenten für seine geplante Zeitschrift The Stylus gewinnen. Der erste Abschnitt von Poes Reise führte per Schiff von Richmond nach Baltimore. Was in der folgenden Woche geschah und wo Poe sich aufhielt, ist nicht bekannt.

Am 3. Oktober 1849 traf ein Drucker namens Joseph W. Walker Poe vor dem Lokal Ryan’s Tavern (auch bekannt als Gunner’s Hall) an. Poe machte einen heruntergekommenen und verwirrten Eindruck und schien betrunken und/oder schwer krank zu sein. Walker verständigte auf Poes Bitte hin einen Bekannten, Dr. Joseph E. Snodgrass. Da ein ebenfalls verständigter Verwandter Poes es ablehnte, sich um ihn zu kümmern, wurde Poe in das Washington Medical College in Baltimore eingeliefert. Dort kümmerte sich der Arzt Dr. John J. Moran um ihn. Poe starb am 7. Oktober 1849. Die Umstände des Todes sind unklar, die Todesursache ist unbekannt.

Der Arzt Dr. Moran hinterließ mehrere Berichte über Poes Zustand und Tod. Sie sind in der Rückschau verfasst und widersprechen einander sowie den Zeugnissen anderer Augenzeugen in zahlreichen Punkten. Für die Forschung sind sie kaum zu verwerten, da keine Unterlagen des Krankenhauses erhalten sind.[62][63] Die Zahl der Theorien darüber, woran Poe starb, ist groß. Sie reichen von Selbstmord und Mord über Schäden durch Alkoholismus bis hin zu Diabetes, Cholera, Tollwut und Syphilis.[64][65][66][67][68] Ebenfalls unbelegt ist das Gerücht, Poe sei das Opfer von Wahlschleppern („coopers“) geworden, skrupellosen Helfern von Politikern, die an Wahltagen Menschen von der Straße aufgriffen, sie unter Drogen setzten und sie so dazu bringen wollten, für „ihren“ Kandidaten zu stimmen.[69][70]

Poe wurde in Baltimore auf dem Friedhof der ehemaligen presbyterianischen Westminster-Kirche (heute: Westminster Hall and Burying Ground) begraben. Virginia und Maria Clemm wurden nach einer Umbettung neben ihm beigesetzt.

Werk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Poes Frühwerk ist beeinflusst von George Gordon Byron sowie von Autoren der deutschen Romantik, wie beispielsweise E. T. A. Hoffmann und Friedrich de la Motte Fouqué. Später wurde er unter anderem von Charles Dickens, den er persönlich kennenlernte, und Fürst Hermann von Pückler-Muskau beeinflusst.

Zu seinen stilprägenden Erzählungen – nicht zuletzt, weil er ein Virtuose des Grauens war – gehören die Kurzgeschichte Der Untergang des Hauses Usher (The Fall of the House of Usher), die als Beispielwerk der Schwarzen Romantik gilt, und Poes einziger Roman The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Mit Der Doppelmord in der Rue Morgue (The Murders in the Rue Morgue) gilt Poe als einer der Erfinder der Detektivgeschichte und des deduktiv arbeitenden Krimihelden, der seine Fälle durch Logik und Kombinationsgabe löst.

Poes großes Sujet, das in vielen Geschichten immer wieder auftaucht, ist der Tod einer schönen Frau (Morella, Ligeia, Annabel Lee). Oft thematisiert wird die Vorstellung einer lebendig begrabenen Person (The Fall of the House of Usher, The Premature Burial, The Cask of Amontillado). Vielfach erscheinen in Poes Geschichten Personen, die geradezu vom „Wahn“ gepackt ihr eigenes Unglück provozieren oder trotz Kenntnis des sich anbahnenden Ungemachs scheinbar machtlos direkt in ihr Verderben laufen und sich darüber verzehren (The Tell-Tale Heart, The Black Cat).

Ebenfalls von großer Bedeutung ist sein lyrisches Werk. Der Rabe (englisch The Raven) und The Bells gelten als die ersten bedeutenden Gedichte Amerikas in der Weltliteratur. Poe maß bei der Konzeption seiner Gedichte der Musik und dem logisch-formalen Aufbau einen hohen Stellenwert bei und sorgte oft für die klangliche Veranschaulichung der im Gedicht beschriebenen Dinge (The Bells), was ihn zu einem Wegbereiter des Symbolismus vor allem in Frankreich machte.[71]

Sein zu Lebzeiten erfolgreichstes Buch war ein malakologisches Schulbuch mit dem Titel The Conchologist’s first book or, a system of testaceous malacology (Malakologie = Wissenschaft der Weichtiere). Dieses Buch wurde allerdings nicht von ihm selbst verfasst, sondern der Verlag wollte mit dem Namen Poes die Verkaufszahlen erhöhen. Poe schrieb lediglich das Vorwort und bekam eine erkleckliche Summe Geld für diesen Handel. Poe beschäftigte sich auch stark mit Fragen der Logik, so mit Geheimschriften (z. B. in Der Goldkäfer) und sogenannten Automaten – frühen Robotern –, beispielsweise im Aufsatz Maelzels Schachspieler über den Schachtürken, einen vermeintlichen Schachautomaten.

Poes Werk umfasst Erzählungen, Lyrik, Satiren, Essays, literaturwissenschaftliche (Das poetische Prinzip, postum erschienen) und höchst komplexe naturwissenschaftliche Abhandlungen. Es ist als Ganzes nicht einfach unter einen Oberbegriff zu bringen. Trotzdem wird Poe – auch dank zahlreicher Verfilmungen – sein Image als „Horrorautor“ wohl nie ganz verlieren.

Deutschsprachige (Gesamt-)Ausgaben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erste Übersetzungen von Poes Werken erschienen ab Mitte der 1840er Jahre in Frankreich von dort bekannten Autoren, allen voran Charles Baudelaire und Stéphane Mallarmé. Ihre Übersetzungen beeinflussten die dortige Poe-Rezeption nachhaltig und wirkten bis nach Deutschland hinein, sodass einige deutsche Übersetzungen von Poes Werken damals, wie heute, auf französischen basieren – so zuletzt 2017 von Andreas Nohl.[72]

Die erste deutsche Übersetzung eines Poe-Werkes war wohl 1846 eine gekürzte Fassung von Der Goldkäfer durch einen unbekannten Übersetzer. Sie wurde in einer deutschsprachigen Zeitschrift in Prag veröffentlicht.[73] Es folgten u. a. die 1853 entstandene Übersetzung von Der Rabe von Elise von Hohenhausen.[74] Dieser folgten andere Einzelübersetzungen. Die erste, mit drei Bänden, umfangreichere Ausgabe erschien zwischen 1853 und 1858. Zwischen 1901 und 1904 wurde schließlich die erste Gesamtausgabe in Deutsch veröffentlicht.

In chronologischer Reihenfolge erschienen bisher folgende Ausgaben, die mehr oder weniger vollständig Poes Gesamtwerk wiedergeben:

- 1853–1858: Ausgewählte Werke von Edgar Allan Poe in drei Bänden, erschienen bei Kollmann in Leipzig, Übersetzer: Wilhelm Eduard Drugulin

- 1901–1904: Edgar Allan Poes Werke in zehn Bänden, erschienen bei J.C.C. Bruns in Minden. Herausgeber: Hedda und Arthur Moeller van den Bruck, Übersetzerinnen: Hedda Moeller-Bruck und Hedwig Lachmann, mehrere Neuauflagen mit verminderter Anzahl der Einzelbände.

- 1909–1920: sechs Bände, von denen fünf bei Georg Müller in München/Leipzig und der letzte im Propyläen Verlag in Berlin erschienen:

- Gedichte. Übersetzer: Theodor Etzel

- Das schwatzende Herz und andere Novellen. Übersetzer nicht angegeben

- Das Feuerpferd und andere Novellen. Übersetzerin: Gisela Etzel

- Der Goldkäfer und andere Novellen. Übersetzerin: Gisela Etzel

- König Pest und andere Novellen. Übersetzerin: Gisela Etzel

- Die denkwürdigen Erlebnisse des Artur Gordon Pym. Übersetzerin: Gisela Etzel

- Ligeia und andere Novellen. Sieben Gedichte. Übersetzer: Gisela Etzel und Theodor Etzel

- 1922: Edgar Allan Poes Werke in sechs Bänden, erschienen im Propyläen Verlag in Berlin, Herausgeber Theodor Etzel, diverse Übersetzer

- 1922: Edgar Allan Poe: Gesammelte Werke in sechs Bänden, erschienen bei Rösl & Cie. in München, Herausgeber Franz Blei, diverse Übersetzer

- 1966–1973: Edgar Allan Poe. Werke in vier Bänden, erschienen beim Walter Verlag in Olten, Herausgeber: Kuno Schuhmann und Hans Dieter Müller, Übersetzer: Arno Schmidt, Hans Wollschläger, Richard Kruse, Friedrich Polakovics und Ursula Wernicke (seither mehrere textidentische Lizenzausgaben bei anderen Verlagen[75])

- 1989: Edgar Allan Poe: Ausgewählte Werke in drei Bänden, erschienen im Insel Verlag in Leipzig, diverse Übersetzer

- 1994: Edgar Allan Poe: Gesammelte Werke in fünf Bänden, erschienen bei Offizin Andersen Nexö Leipzig in Leipzig, fast textidentisch mit der Ausgabe von 1966 bei Walter, aber in chronologischer Reihenfolge (später auch bei Zweitausendeins erschienen[76])

- 2008: Edgar Allan Poe Werke in vier Bänden, erschienen im Insel Verlag, Frankfurt am Main, textidentisch mit der Ausgabe von 1966 bei Walter[Anm. 1]

Unter den englischen Gesamtausgaben galt jahrzehntelang die 1902 von James A. Harrison herausgebrachte 17-bändige The Complete Works of Edgar Allan Poe[77] als Standardwerk und „vollständigste kritische“ Ausgabe.[78] Sie wurde von einigen Übersetzern als Textgrundlage für ihre Arbeit verwendet, so z. B. von Arno Schmidt, Hans Wollschläger für deren zwischen 1966 und 1973 veröffentlichten und ebenfalls über viele Jahre maßgeblichen deutschen Gesamtausgabe.[79] Erst Thomas Ollive Mabbotts Werkausgabe Collected Works of Edgar Allan Poe[80], die zwischen 1969 und 1978 postum erschien, sowie das 1966 erschienene, zweibändige Werk The Letters of Edgar Allan Poe, herausgegeben von John Ward Ostrom, lösten Harrisons Virginia Edition als Standardwerke ab.[81]

Rezeption[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nachruhm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dass Poe in den USA so nachhaltig verdammt und als zügellos und alkoholabhängig hingestellt wurde, liegt unter anderem an seiner Verfeindung mit den führenden Literaten und Verlagen seiner Zeit, die er immer wieder in bissigen und harten Satiren angegriffen hatte. Sein von ihm selbst bestellter Nachlassverwalter Rufus Wilmot Griswold sorgte dafür, dass sich das Bild Poes als das eines trunksüchtigen Sünders in den USA verfestigte.

Poes Gedichte und Erzählungen mit ihrer meisterhaften Kunstfertigkeit und ihrer düsteren Atmosphäre des Verfalls inspirierten zahlreiche Schriftsteller der Dekadenzdichtung und des Symbolismus vor allem im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, wie etwa Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Ernest Dowson und Oscar Wilde.[85]

Rezeption in Frankreich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In Europa war Frankreich das erste Land, in dem Poes Werk im Allgemeinen und Poe als Schriftsteller und Wegbereiter des Symbolismus, des Surrealismus[86] und der modernen Literatur des 20.[87] – nicht des 19. – Jahrhunderts im Besonderen, auf besonders fruchtbaren Boden fiel und von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wurde.

1844 erschien in einer Tageszeitung eine Erzählung, in der ein unbekannter Autor ganz offensichtlich Poes William Wilson nachgeahmt hatte. Im August 1845 erschien anonym eine Übersetzung von Der entwendete Brief, die Poe selbst erst wenige Monate zuvor veröffentlicht hatte. Im Dezember desselben Jahres schließlich erschien mit Der Goldkäfer die erste französische Übersetzung, bei der Poe als Autor angegeben wurde.[88] Im September 1846 folgte A Descent into the Maelström. Poe war zu dieser Zeit bereits bewusst, dass sein Werk in Europa rezipiert wurde. Emilie Forgues, der Übersetzer des Maelströms veröffentlichte im selben Jahr mit seinem Aufsatz Études sur le roman anglais et américan. Les contes d’Edgar A. Poe (Untersuchungen über den englischen und amerikanischen Roman. Die Erzählungen Edgar A. Poes) nicht nur die erste fremdsprachige Kritik zu Poes Werk, sondern auch die einzige, die zu Poes Lebzeiten außerhalb der USA erschien.[89]

Die Britin Isabelle Meunier (geb. Isabella-Mary Hack[90]) übersetzte Der schwarze Kater. Der Text erschien am 27. Januar 1847 in der Zeitschrift La Démocratie Pacifique.[91] Es war wahrscheinlich diese Geschichte, die der 26-jährige Charles Baudelaire las und die ihn zum glühenden Poe-Anhänger machte.[92] Baudelaire war spontan von Stil und Thematik über alle Maßen begeistert und erkannte in Poe einen Seelenverwandten.[92]

Viele Jahre später, am 7. Mai 1864, schrieb er in einem Brief an den Kunsthistoriker Théophile Thoré:

„Savez-vous pourquoi j’ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu’il me ressemblait. La première fois que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi mais des phrases pensées par moi, et écrites par lui vingt ans auparavant.“

„Wissen Sie, warum ich Poe so geduldig übersetzt habe? Weil er mir ähnelte. Als ich zum ersten Mal eines seiner Bücher aufschlug, sah ich mit Schauder und Entzücken, nicht nur Sujets, von denen ich geträumt hatte, sondern auch von mir erdachte Sätze, und von ihm zwanzig Jahre zuvor geschrieben.“

Baudelaire wurde fortan in Frankreich zum bedeutendsten Übersetzer Poescher Prosa.[92][93] Er machte sich umgehend daran, eine Vielzahl der Erzählungen zu übersetzen, was die Poe-Rezeption in Frankreich, aber auch in anderen europäischen Ländern extrem förderte, so zum Beispiel in Deutschland, Großbritannien, Russland und Spanien.[94][95] 1848 erschien seine Übersetzung von Der Goldkäfer. Baudelaire war auch der erste Europäer, der 1852 mit Edgar Allan Poe: Sa vie et ses ouvrages[96] (Edgar Poe, sein Leben und seine Werke) eine Biografie Poes veröffentlichte. Diese Poe-Biografie wurde wahrscheinlich von mehr Menschen in mehr Ländern gelesen, als alles, was jemals über Poe geschrieben wurde und bildete so den Grundstein für die Wahrnehmung Poes in Europa, die so ganz anders ausfiel, als die in den USA vorherrschende.[97] In ihr wurde Poe als verfemten Dichter und Ausgestoßener der amerikanischen Gesellschaft beschrieben.[98] Poe galt in der Wahrnehmung Baudelaires und anderer gleichgesinnter französischer Autoren als Poète maudit (verdammter/verfemter Dichter)[99], obwohl dieser Begriff erst 1884 von Paul Verlaine in seinem gleichnamigen Essay vorkommt.[100]

Paul Valéry, neben Baudelaire und Mallarmé ein weiterer französischer Schriftsteller und Bewunderer Poes urteilte über die Wirkung von Baudelaires missionarischem Eifer bei der Übersetzung Poescher Werke:

« Ce grand homme serait aujourd'hui complètement oublié, si Baudelaire ne se fût employé à l'introduire dans la littérature européenne. Ne manquons pas d'observer ici que la gloire universelle d'Edgar Poe n'est faible ou contestée que dans son pays d'origine et en Angleterre. »

„Dieser große Mann wäre heute völlig vergessen, wenn Baudelaire sich nicht dafür eingesetzt hätte, ihn in die europäische Literatur einzuführen. Es bleibt hier auch festzuhalten, dass der universelle Ruhm Edgar Poes nur in seinem Heimatland und in England schwach oder umstritten ist.“

1853 folgte der erste übersetzte Band mit Poe Werken Nouvelles choisi d’Edgar Poë (Ausgewählte Erzählungen von Edgar Poe). Die Übersetzung stammte von Alphonse Borghers.[101][102]

Die Brüder Edmond und Jules de Goncourt, einflussreiche Schriftsteller ihrer Zeit in Frankreich, urteilten am 16. Juli 1856:

« Après avoir lu du Poë, la révélation de quelque chose dont la critique n'a point l'air de se douter. Poë, une littérature nouvelle, la littérature du XXe siècle : le miraculeux scientifique, […] une littérature à la fois monomaniaque et mathématique [...] Et les choses prenant un rôle plus grand que les êtres […] enfin le roman de l'avenir […] »

„Nach der Lektüre von Poe, die Offenbarung von etwas, von dem die Kritik kaum eine Ahnung hat. Poe, eine neue Literatur, die Literatur des 20. Jahrhunderts. Das wissenschaftlich Wunderbare […] eine Literatur die gleichzeitig monomanisch und mathematisch ist. […] Dinge spielen eine größere Rolle als Menschen […] endlich der Roman der Zukunft […]“

Es folgten zahlreiche weitere Übersetzungen auch anderer Übersetzer, darunter 1862 die Contes inédits d’Edgar Poe des Briten William Little Hughes und diverse Poe-Gedichte, darunter Der Rabe von Stéphane Mallarmé. Baudelaires Übersetzungen finden jedoch bis heute u. a. wegen ihrer Werktreue und ihrer literarischen Qualität größte Beachtung. Nach Poes Tod hatte ihm Mallarmé das Gedicht Le Tombeau d’Edgar Poe gewidmet.

Poes Werke hatten nachhaltigen und prägenden Einfluss auf verschiedene literarisch-künstlerische Genres und Strömungen[103] – nicht nur in Frankreich. Dort jedoch gilt Poe als Wegbereiter des Symbolismus. Zahlreiche Symbolisten, wie z. B. Auguste de Villiers de L’Isle-Adam[104] oder Jean Moréas beriefen sich auf sein Werk.[105] André Breton erkannte in Poe den Surrealisten.[106][86] Der Schriftsteller Paul Verlaine war v. a. von Poes kosmogonischem Spätwerk Heureka derart beeindruckt, dass er darin eine schöpferische Offenbarung erkannte und Poes Konzept des Universums, mit dem von Albert Einsteins verglich.[107] Arthur Rimbaud und André Gide wurden ebenfalls von Poe beeinflusst. Bereits 1894 erkannte Teodor de Wyzewa in Poe den Erfinder des Science-Fiction und des Detektivromans.[105] Émile Gaboriau schuf seinen Privatdetektiv Monsieur Lecoq nach dem Vorbild von Poes C. Auguste Dupin.[108] 1864 verfasste Jules Verne seinen einzigen Essay Edgard Poe et ses œuvres über Poes Werke, die ihm z. B. als Vorlage und Inspiration für viele seiner eigenen dienten.[109] Verne war so begeistert von Poes Werk, dass er 1897 mit Die Eissphinx sogar eine Art „Fortsetzung“ von Poes offen endendem Roman The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket schrieb.[110]

Rezeption in Deutschland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Rezeption in Deutschland verlief, anders als in Frankreich, verzögert und zunächst mit weniger Begeisterung auf Seiten der Literaten und Leser. Die erste nachweisbare deutsche Übersetzung eines Poe-Werkes war 1846 eine gekürzte Fassung von Der Goldkäfer durch einen unbekannten Übersetzer. Sie erschien in einer deutschsprachigen Zeitschrift in Prag.[111] Das Interesse an US-Literatur stieg in Deutschland ab 1852 mit der Übersetzung von Harriet Beecher Stowes Roman Onkel Toms Hütte und, wie auch in anderen europäischen Ländern, durch den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865).[112]

1853 wurden Die Grube und das Pendel und Drei Sonntage in einer Woche im Bremer Sonntagsblatt veröffentlicht.[112] 1859 und 1861 brachte der Stuttgarter Verlag von Johann Scheible die beiden Bände Erstaunliche Geschichten und unheimliche Begebenheiten sowie Unbegreifliche Ereignisse und geheimnisvolle Thaten eines nicht genannten Übersetzers heraus. Bis 1900 folgten Übersetzungen u. a. von Friedrich Spielhagen, Adolf Strodtmann, Hedwig Lachmann, Elise von Hohenhausen (von ihr stammt 1853 die erste Übersetzung von Der Rabe[113]). Viele Poe-Übersetzungen fanden weite Verbreitung in deutschen Schulbüchern.[112]

Zwischen 1853 und 1858 erschien in drei Bänden Ausgewählte Werke von Edgar Allan Poe, Übersetzer war Wilhelm Eduard Drugulin. Die erste deutsche Gesamtausgabe Edgar Allan Poes Werke wurde 1901 von Hedda und Arthur Moeller van den Bruck beim Mindener Verlag J.C.C. Bruns in zehn Bänden herausgebracht[114] und fand großen Anklang. Diese Übersetzungen werden zum Teil noch heute in unterschiedlichen Zusammenstellungen und Aufmachungen publiziert.

Friedrich Nietzsche erwähnte Poe 1886 in seinem Werk Jenseits von Gut und Böse:

„Diese grossen Dichter zum Beispiel, diese Byron, Musset, Poe, Leopardi, Kleist, Gogol, — so wie sie nun einmal sind, vielleicht sein müssen: Menschen der Augenblicke, begeistert, sinnlich, kindsköpfisch, im Misstrauen und Vertrauen leichtfertig und plötzlich; mit Seelen, an denen gewöhnlich irgend ein Bruch verhehlt werden soll; oft mit ihren Werken Rache nehmend für eine innere Besudelung, oft mit ihren Aufflügen Vergessenheit suchend vor einem allzutreuen Gedächtniss, oft in den Schlamm verirrt und beinahe verliebt, bis sie den Irrlichtern um die Sümpfe herum gleich werden und sich zu Sternen verstellen — das Volk nennt sie dann wohl Idealisten —, oft mit einem langen Ekel kämpfend, mit einem wiederkehrenden Gespenst von Unglauben, der kalt macht und sie zwingt, nach gloria zu schmachten und den „Glauben an sich“ aus den Händen berauschter Schmeichler zu fressen: — welche Marter sind diese grossen Künstler und überhaupt die höheren Menschen für Den, der sie einmal errathen hat!“

Vor allem Poes Detektivgeschichten und seine phantastischen Erzählungen fanden früh reges Interesse beim deutschsprachigen Publikum, hatten doch Autoren wie E.T.A. Hoffmann und Ludwig Tieck bereits vor Poe thematisch Ähnliches publiziert.[115] Hanns Heinz Ewers ließ sich von Poe inspirieren und übersetzte auch einige seiner Werke. Um 1906 brachte Ewers seine Studie Edgar Allan Poe heraus.[116] Sie ist die erste deutsche Veröffentlichung über Poe, die in englischer Übersetzung (1916) in den USA erschien.[117] Weitere deutschsprachige Schriftsteller, die Poes Werk beeinflusste waren Karl Hans Strobl, Alfred Kubin, der viele von Poes Werken in den 1920ern illustrierte oder Gustav Meyrink mit seinem Roman Der Golem.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überstieg Poes Popularität in Deutschland schließlich die anderer US-amerikanischer Autoren wie James Fenimore Cooper, Nathaniel Hawthorne, Washington Irving, oder Ralph Waldo Emerson.[118] 1901 ließ Thomas Mann in seinem Roman Buddenbrooks den nonkonformistischen Kai Graf Mölln, der heimlich im Unterricht Der Untergang des Hauses Usher liest, sagen: Dieser Roderich Usher ist die wundervollste Figur, die je erfunden worden ist! […] Wenn ich jemals eine so gute Geschichte schreiben könnte![119] 1909, zu Poes 100. Geburtstag, wuchs das Interesse an Poe in Deutschland deutlich. In den Folgejahren überschritt die Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu Person und Werk jene in anderen Ländern bei weitem. Die erste deutsche Dissertation, die Poe zum Thema hatte, stammt aus dem Jahr 1911.[120] Für das dreibändige psychoanalytische Werk Edgar Poe: Eine psychoanalytische Studie von Marie Bonaparte verfasste Sigmund Freud ein kurzes Vorwort. Rainer Maria Rilke bewunderte Poes Lyrik. In der Folge setzte eine Neubewertung in der deutschen Poe-Rezeption ein: Poe wurde als Autor der Moderne und der „neuen Wirklichkeit“ aufgefasst, so z. B. von Ernst Jünger.[121] Nach Theodor W. Adorno waren sowohl Baudelaire, als auch Poe, Herolde der Moderne und Technokraten der Kunst.[122] Zwischen 1909 und 1922 erschien eine Vielzahl von Gesamt-, aber auch Einzelausgaben verschiedener deutscher Verlage und renommierter Übersetzer wie z. B. Gisela und Theodor Etzel. In der jüngeren Vergangenheit ist Arno Schmidt zu nennen, der sich von Poe, wie vor ihm schon Baudelaire, auch existentiell angezogen fühlte.[123] Zusammen mit Hans Wollschläger und anderen Übersetzern schuf Schmidt zwischen 1966 und 1973 eine vierbändige zeitgemäße Neuübersetzung und nahm Poes Gesamtwerk gleichzeitig als Grundlage für sein Magnum Opus Zettel’s Traum und seine Etym-Theorie.[124] Schmidt charakterisierte Poe als beleidigend intelligent und zugleich phantastisch-kindlich-weltfremd.[125] In der jüngsten Vergangenheit arbeitet Andreas Nohl an einer umfassenden Neuübersetzung.

Am Ende des 19. Jahrhunderts würdigten auch berühmte Science-Fiction-Autoren wie z. B. H. G. Wells und bekannte Verfasser von Detektivgeschichten wie Arthur Conan Doyle ihre eigene tiefgehende Verbindlichkeit Poe gegenüber. Im 20. Jahrhundert erkannten so unterschiedliche Autoren wie Franz Kafka, H. P. Lovecraft, Vladimir Nabokov oder Stephen King die große Bedeutung Poes für ihr eigenes Schaffen an. Selbst Maler wie René Magritte und Edmund Dulac waren von ihm fasziniert und bekannte Regisseure wie Roger Corman und Alfred Hitchcock ließen sich von Poe anregen.[85]

Seit 1922 erinnert das Edgar Allan Poe Museum in Richmond (Virginia) an Leben und Werk des Autors. In Philadelphia steht noch das Haus, das er von 1838 bis 1844 bewohnte (Edgar Allan Poe National Historic Site). Das von Poe, Maria und Virginia Clemm in Baltimore von 1833 bis 1835 bewohnte Haus (das älteste erhaltene Gebäude, in dem der Dichter gewohnt hat) wurde in privater Initiative restauriert und ist seit Mai 2014 an Wochenenden für Besucher geöffnet.[126]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die wohl bedeutendsten Übersetzer der Werke Poes ins Deutsche sind Hedda Eulenberg, Arno Schmidt und Hans Wollschläger. In Frankreich sind Charles Baudelaires Poe-Übersetzungen maßgeblich.

- H. P. Lovecraft schrieb 1931 mit Berge des Wahnsinns eine weitere Fortsetzung, in der eine äußerst überraschende Erklärung der bei Poe und Verne beschriebenen Phänomene erfolgt.

- Arno Schmidt ließ seine fiktive Hauptfigur Daniel Pagenstecher in seinem 1970 erschienenen Hauptwerk Zettel’s Traum Leben und Werk Poes mittels der von ihm entwickelten „Etym-Theorie“ analysieren.[127]

- Der deutsche Puppenspieler und Rezitator Gerd J. Pohl widmete Poe seit 1990 drei Literaturprogramme: Ein Abend mit Edgar Allan Poe, Schweigen – erzählter Wahnsinn und Geschichten aus dem Schattenreich.

- Der brasilianische Autor Luis Fernando Verissimo schuf mit dem Roman Vogelsteins Verwirrung (2000)[128] ein literarisches Detektivspiel zwischen dem Übersetzer Vogelstein und dem Schriftsteller Jorge Luis Borges mit Motiven aus Poes Erzählungen Der Mord in der Rue Morgue und Der Goldkäfer. Als Handlungsrahmen dient ein Edgar Allan Poe-Kongress in Buenos Aires, an dem einer der Forscher in seinem Hotelzimmer, trotz von innen verschlossener Türen, ermordet wird.

- Der deutsche Autor Patrick Roth schrieb für seinen Erzählband Die Nacht der Zeitlosen (2001) die Erzählung Das Verräterische Herz, Poes The Tell-Tale Heart, übertragen auf das Erleben eines Oberschülers, der sich unsterblich in seine englische Nachhilfelehrerin verliebt. 2005 hat Roth eine deutsch-englische Ausgabe mit Poe-Geschichten herausgegeben und mit einem Vorwort versehen: Edgar Allan Poe. Shadow/Schatten (Frankfurt a. M.: Insel).

- Der US-amerikanische Autor Matthew Pearl verwendet in seinem Roman The Poe Shadow (2006; dt. Titel: Die Stunde des Raben) die von Poe geschaffene Detektivfigur Dupin.

- Der Autor Robert C. Marley beschäftigt sich in seinem Kurzroman Todesuhr (englisch Titel Tell-tale Twins) mit den letzten Tagen Poes. (Lübbe 2013/14)

- Ray Bradbury lässt Poe, der zusammen mit anderen Schriftstellern der phantastischen Literatur verbannt auf dem Mars lebt, in seiner Kurzgeschichte Die Verbannten auftreten.

Film[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Werke und auch die Person von Edgar Allan Poe haben Filmemacher schon sehr früh inspiriert. Laut Imdb[129] basieren weit über 300 Filme auf Erzählungen und Gedichten von Poe – einige davon nah am Original, viele gehen aber auch sehr frei mit ihren Vorlagen um und nutzen oft nur Ideen des Autors als Ausgangspunkt für ganz eigene Geschichten. Im Folgenden nur eine kleine Auswahl der wichtigsten Adaptionen.

- Als früheste Poe-Verfilmung gilt der verschollene stumme Kurzfilm Sherlock Holmes in the Great Murder Mystery von 1908. Regisseur und Darsteller sind unbekannt, als Vorlage diente Mord in der Rue Morgue. Allerdings wurde Poes Gestalt des Auguste Dupin durch Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes ersetzt. (Der Film markiert nebenbei zugleich den ersten Leinwandauftritt von Dr. Watson, anstelle des namenlosen Ich-Erzählers aus Poes Vorlage.)

- 1909: Der Film Edgar Allan Poe von David Wark Griffith gilt als erster biographischer Film über Poe.[130]

- 1919: Der deutsche Stummfilm Unheimliche Geschichten von Richard Oswald mit Conrad Veidt besteht aus mehreren Episoden, die dritte davon basiert auf Poes Der schwarze Kater.

- 1928 verfilmte der polnisch-französische Avantgarde-Regisseur Jean Epstein La Chute de la Maison Usher (dt.: Der Untergang des Hauses Usher). Erstmals in der Filmgeschichte wurde Zeitlupe als dramaturgisches Stilmittel eingesetzt.

- 1932 drehte Robert Florey Mord in der Rue Morgue, mit Bela Lugosi in der Hauptrolle und sehr lose auf Poes gleichnamiger Story beruhend.

- 1932: Unheimliche Geschichten von Richard Oswald, Tonfilm-Neufassung des gleichnamigen Stummfilms von 1919, mit Paul Wegener. Auch hier stand Der schwarze Kater Pate für einen Teil der Handlung.

- 1934 entstand unter der Regie von Edgar G. Ulmer Die schwarze Katze, mit Lugosi und Boris Karloff. Darin sind Anlehnungen an Poes Der schwarze Kater enthalten.

- 1935: Der Rabe von Lew Landers, wieder mit Lugosi und Karloff. Hier steht ein halbwahnsinniger Poe-Verehrer im Mittelpunkt. Poes Gedicht wird zitiert und ist in einer Ballettversion zu sehen, die Klimax des Films beruht auf Die Grube und das Pendel.

- Der Kurzfilm Bérénice von 1954 (Regie: Éric Rohmer) basiert auf Poes gleichnamiger Erzählung.

- In den 1960ern verfilmte der Regisseur Roger Corman eine Reihe von Poes Werken unter Mitwirkung von Vincent Price: u. a.

- House of Usher (1960) (dt. Titel: Die Verfluchten / Der Untergang des Hauses Usher)

- Pit and the Pendulum (1961) (dt.: Das Pendel des Todes / Die Grube und das Pendel)

- The Premature Burial (1962) (dt.: Lebendig begraben. In der Hauptrolle diesmal Ray Milland anstelle von Price)

- Tales of Terror (1962) (dt.: Der grauenvolle Mr. X – Episodenfilm, basierend auf den Erzählungen Morella, Der schwarze Kater, Das Fass Amontillado und Die Tatsachen im Fall Valdemar)

- The Raven (1963) (dt.: Der Rabe – Duell der Zauberer)

- The Masque of the Red Death (1964) (dt.: Satanas – Das Schloß der blutigen Bestie / Die Maske des Roten Todes)

- The Tomb of Ligeia (1964) (dt.: Das Grab der Lygeia)

- In Danza Macabra von 1964 (Regie: Antonio Margheriti) taucht Poe als Figur in der Rahmenhandlung auf und zitiert Passagen aus Berenice.

- 1965 verfilmte Jacques Tourneur mit Stadt im Meer das Gedicht City in the Sea, erneut mit Vincent Price in einer Hauptrolle.

- 1967: Torture Garden (dt.: Der Foltergarten des Dr. Diabolo), ein Amicus-Episodenfilm von Freddie Francis. In der vierten Episode Der Mann, der Poe sammelte geht es um einen Sammler von Poe-Manuskripten (Peter Cushing), zu dessen Kollektion auch der zur Unsterblichkeit verfluchte Edgar Allan Poe selber gehört.

- 1968 wurden drei Poe-Erzählungen von Meisterregiseuren verfilmt: Histoires extraordinaires (dt.: Außergewöhnliche Geschichten) (Regie: Roger Vadim, Louis Malle, Federico Fellini; mit Alain Delon, Jane Fonda, Brigitte Bardot)

- 1971: A.C. Dupin zasahuje – dreiteilige tschechische TV-Serie (Regie: Martin Holly jr.), nach den drei Auguste-Dupin-Geschichten von Poe: Mord in der Rue Morgue, Der entwendete Brief und Das Geheimnis der Marie Rogêt.

- 1971 erschien auch Dracula im Schloß des Schreckens, das farbige Remake von Danza Macabra (1964), wieder von Margheriti inszeniert. Den Poe spielt in dieser Version Klaus Kinski.

- Der polnische Kurzfilm Beczka amontillado (1972), Regie: Leon Jeannot, nach Das Fass Amontillado, gilt als eine der originalgetreuesten Poe-Verfilmungen.

- 1981: Il gatto nero (dt.: The Black Cat) von Lucio Fulci, frei nach Der schwarze Kater.

- 1988 wurde Der entwendete Brief verfilmt, Regie: Stefan Bender.

- 1990: Due occhi diabolici (dt.: Two Evil Eyes) – zweiteiliger Episodenfilm von George A. Romero (nach Die Tatsachen im Fall Valdemar) und Dario Argento (nach Der schwarze Kater, mit Harvey Keitel).

- 1991 verband Stuart Gordon in The Pit and the Pendulum (dt.: Meister des Grauens) Motive aus Die Grube und das Pendel und Das Fass Amontillado mit einer frei erfundenen Rahmenhandlung, die in der Zeit der spanischen Inquisition spielt.

- 1992 wurde in der Zeichentrickreihe Die Simpsons in der Folge Horror frei Haus (Treehouse of Horror / Produktions-Code 7F04) eine Simpson-Variante von Der Rabe (Poe) gezeigt.

- Im September 2000 wollte die New York University das Haus abreißen, in dem Poe das Gedicht Der Rabe verfasst hatte. Die Filmemacher Dietmar Post und Lucía Palacios begleiteten den politischen Aktivisten Reverend Billy bei der Auseinandersetzung um die Erhaltung des „Poe-Hauses“. In dem Film Reverend Billy and the Church of Stop Shopping wird die Entstehungsgeschichte des Werks behandelt und das Gedicht während einer Demonstration auch rezitiert.

- 2005 kombinierte der teilanimierte Spielfilm Šílení des tschechischen Regisseurs Jan Švankmajer Elemente aus Poes Premature Burial und The System of Doctor Tarr and Professor Fether mit Werken des Marquis de Sade.

- 2006 erschien der Kurzfilm (15 min.) The Raven – The Philosophy of Composition, Regie: Christof Wolf, der auf Poes gleichnamigen Essay eingeht.

- 2007 erschien The Black Cat von Stuart Gordon (als 11. Episode der 2. Staffel der TV-Serie Masters of Horror). Der Film verbindet Elemente aus Der schwarze Kater mit Ereignissen aus dem Leben von Poe (verkörpert von Jeffrey Combs).

- 2008 wurde sein Werk The Facts in the Case of M. Valdemar verfilmt. Die Handlung wurde in die heutige Zeit verlegt. Der britische Independent-Film erschien unter dem Titel The Chair 2009 in Deutschland auf DVD.

- 2009: The Tomb (dt.: Das Grab der Ligeia) – Regie: Michael Staininger

- 2011: Twixt (dt.: Twixt – Virginias Geheimnis) von Francis Ford Coppola, mit Val Kilmer. Keine direkte Poe-Verfilmung, aber voller Anspielungen auf sein Werk, Poe selber erscheint als Figur der Handlung.

- 2012 wurden die letzten Tage von Edgar Allan Poe fiktional in The Raven – Prophet des Teufels dargestellt.

- Von 2013 bis 2015 wurde die US-Serie The Following gedreht, in der ein Serienkiller sich durch die Werke Edgar Allan Poes inspirieren ließ.

- 2013 wurde Poe in der Zeichentrickserie South Park in der Folge Goth Kids 3 gezeigt.

- 2014: Stonehearst Asylum, Regie: Brad Anderson, mit Kate Beckinsale, frei nach The System of Doctor Tarr and Professor Fether.

Musik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

E-Musik

- Claude Debussy schrieb gegen Ende seines Lebens an zwei Opern, die auf Texten von Poe basieren und deren Titel tragen: Le Diable Dans le Beffroi (Skizze) und La Chute de la Maison Usher (1908–1916, Opernfragment, geplant als Oper in einem Aufzug).

- Das Gedicht The Bells wurde von Sergei Rachmaninoff als Symphoniekantate, Op. 35, interpretiert.

- Joseph Holbrooke schrieb das Stück The Bells, Prelude, Op. 50.

- Horst Lohse schrieb Drei Lieder (1984/94) für mittlere Stimme (Mezzosopran oder Bariton) und Klavier nach den Gedichten To the river („Fair river! in thy bright, clear flow...“), Eldorado („Gaily bedight, / A gallant knight...“) und A dream („In visions of the dark night...“)

- Der deutsche Komponist Moritz Eggert bezieht sich in seinem Stück Der Rabe Nimmermehr, Ouvertüre für Kammerorchester (UA 1991), auf das Gedicht The Raven.

- Andreas H. H. Suberg schrieb 2005 das Stück (n)evermore für Mezzosopran und Klavier frei nach dem Gedicht The Raven.

- Ludger Stühlmeyer komponierte 2017 eine achtstimmige Motette (SSAATTBB) über Poes Mariengedicht Hymn.

U-Musik

- 1967 erwähnen die Beatles ihn in ihrem Lied I am the walrus („elementary penguin singing Hare Krishna, man you should have seen them kicking Edgar Allan Poe“).

- Die amerikanisch-japanische R'n'B-Sängerin Utada Hikaru bezieht sich im Song Kremlin Dusk ihres US-amerikanischen Debütalbums Exodus (2004) auf Poe. Der Song nennt ihn beim Namen und spricht unter anderem von Raben.

- Das Alan Parsons Project hat 1976 Teile des literarischen Werks Poes in Auszügen vertont (Tales of Mystery and Imagination). Project-Songschreiber Eric Woolfson veröffentlichte 2003 ein Nachfolgealbum mit dem Titel POE – More Tales Of Mystery And Imagination.

- Zahlreiche Musikgruppen des Genres Horrorpunk verwenden von Poe inspirierte Liedtexte. Sehr deutlich wird dies bei der deutschen Band The Other, etwa in den Liedern Return to the House of Usher, The Imp of the Perverse oder The Tell-Tale Heart, dem weniger bekannten Hidden Track des Albums We are who we eat. Sänger Thorsten Wilms nutzt das Pseudonym Rod Usher.

- Die deutsche Heavy-Metal-Band Grave Digger veröffentlichte 2001 das Album The Grave Digger, dessen Texte ebenfalls von den Werken Poes inspiriert sind.

- Lou Reed realisierte im Jahr 2000 zusammen mit Robert Wilson das Musical POEtry. 2003 erschien unter dem Titel The Raven eine Doppel-CD von Lou Reed, die sich in einer Mischung aus Songs und gesprochenen Texten dem Werk Poes widmete. Mitgewirkt haben dabei unter anderem Künstler wie Laurie Anderson, Ornette Coleman, Steve Buscemi und Willem Dafoe.

- Frank Nimsgern schrieb zusammen mit Heinz Rudolf Kunze ebenfalls ein Musical, welches sich mit dem Leben und Sterben Edgar Allan Poes befasst. Unter dem Titel: POE – Pech und Schwefel hatte es am 30. Oktober 2004 am Staatstheater Saarbrücken Premiere und wurde im Winter 2005 in München aufgeführt.[131]

- Der Posaunist und Komponist Klaus König veröffentlichte 2002 in Zusammenarbeit mit dem WDR 3 und dem Label Enja das Konzeptalbum Black Moments, welches eine Vertonung verschiedener Werke Poes darstellt. Mitwirkende waren u. a. das Klaus König Orchestra und der Jazzsänger Phil Minton. Der Stil des Albums bewegt sich zwischen Jazzrock, Artrock bzw. progressivem Rock, dabei tauchen auch, vermutlich der zugrunde liegenden Thematik wegen, Gothic-Elemente auf.

- Ein aus North Carolina stammender-US Rapper nennt sich Edgar Allen Floe, in Anerkennung und Respekt für Poes Schaffen.

- Das Symphonic-Metal-Stück von Nightwish The Poet and the Pendulum bezieht sich auf Die Grube und das Pendel ('The Pit and the Pendulum').

- Die norwegische Avantgarde-Metal-Band Arcturus verwendete das Gedicht Alleine (englisch Alone) als Text für ihren gleichnamigen Song auf dem Album La Masquerade Infernale.

- Die britische Metal-Band Venom brachte auf ihrem Album Black Metal den Song Buried Alive (dt. Lebendig Begraben), eine Anspielung auf die gleichnamige Geschichte Poes.

- Die Band Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows vertonte auf ihrem Album Voyager – the jugglers of jusa Poe’s Gedicht Alone gleich zweimal. Das Gedicht The Sleeper diente als Vorlage für das gleichnamige Lied auf dem Album Dead Lovers’ Sarabande – Face One.

- Die Band Green Carnation vertonte das Gedicht Alone auf ihrem Album The Acoustic Verses.

- Die niederländische Pagan-Folk-Band Omnia verwendet in ihrem Stück The Raven, welches auf ihrem 2007 erschienenen Album Alive! veröffentlicht wurde, große Textteile des gleichnamigen Gedichts von Poe.

- Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden spielt im Song Murders in the Rue Morgue des 1981 erschienenen Albums Killers auf die gleichnamige Erzählung an.

- Subway to Sally nahmen für das Poe-Hörbuch Visionen ein Lied mit dem Titel Finster, Finster auf, welches zahlreiche Anspielungen auf Werke Poes enthält.

- Ville Valo, Sänger der finnischen Band HIM, hat auf seinem Rücken eine Tätowierung, die Poes Augen darstellen soll. Des Weiteren ist auf dem Cover des Live-Albums Digital Versatile Doom ein Rabe auf einem Mikrofon zu sehen, wohl als Anlehnung an das Gedicht Der Rabe.

- Die Band Green Day erwähnt den Namen in dem Lied St. Jimmy („I am the son of a bitch and Edgar Allen Poe“).

- Die kanadische Thrash-Metal-Band Annihilator widmete Poe auf ihrem 1989 erschienenen Debütalbum Alice In Hell das Lied Ligeia.

- Die Gruppe Alesana brachte 2009 das Album The Emptiness heraus, das starke Anspielungen auf Poes Gedicht Annabel Lee enthält

- 1985 veröffentlichte die Düsseldorfer Band Propaganda auf ihrem Album A Secret Wish den Titel Dream within a Dream, der das 1849 veröffentlichte Gedicht Poes zitiert.

- Die 1990 gegründete deutsche Gothic-Rock-Band The House of Usher hat sich nach Poes gleichnamiger Erzählung benannt. Bemerkenswert ist dabei, dass sich in jedem Booklet eine vom Sänger der Band Jörg Kleudgen verfasste düstere Kurzgeschichte im Stil Poes oder auch H. P. Lovecrafts befindet.

- Der amerikanische Songwriter Phil Ochs vertonte das Gedicht ebenfalls, mit leicht abgewandeltem Text. Es erschien 1964 auf seinem ersten Album All The News That’s Fit To Sing.[132]

- Das 2007 veröffentlichte Album Shadow of the Raven der Musikgruppe Nox Arcana hat thematischen Bezug zu Poes Gesamtwerk.

- Die norwegische Gothic-Metal-Band Theatre of Tragedy verwendet einige Dialoge aus Die Maske des Roten Todes in ihrem Song And when he falleth.

- Am 28. August 2009 erlebte das letzte Bühnenwerk von Eric Woolfson, Edgar Allan Poe, seine Weltpremiere in Halle (Saale).

- Die deutsche Doom-Metal-Band Ahab widmete ihr 2012 erschienenes Album The Giant seinem Roman Der Bericht des Arthur Gordon Pym.

- Lord of the Lost hat in ihrem Album Swan Songs das Lied Annabel Lee an Poes gleichnamiges Gedicht angelehnt und Textstellen komplett übernommen.

- 2017 veröffentlichten das britische Trio The Tiger Lillies das Konzeptalbum Haunted Palace, in dem sie Texte und Leben Poes verarbeiteten.

Theater[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 2000: Zusammen mit Robert Wilson schuf Lou Reed das Theaterstück POEtry, dass im Jahre 2000 am Thalia Theater in Hamburg uraufgeführt wurde.

- 2011 und 2012 zeigte das Theater im Bunker in Mödling Verräterisches Herz – ein unterirdisches Stationentheater, das eine Reise durch Poes Leben mit einzelnen Szenen aus seinen Erzählungen kombinierte. Regie und Stückfassung stammten von Bruno Max.

Hörspiele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Von 2003 bis 2009 erschien im Lübbe Audio Verlag die Hörspielserie Edgar Allan Poe, deren Titelheld von Albträumen heimgesucht wird, die auf den Geschichten Poes basieren. Sprecher sind unter anderem Ulrich Pleitgen und Iris Berben.

- Ab Folge 11 der Romantruhe-Hörspielserie Sherlock Holmes & Co tritt Poe (Sprecher: Uve Teschner) als Chronist zusammen mit seiner Figur Auguste Dupin (Sprecher: Manfred Lehmann) auf, auch in eigenen Folgen. Seit Juli 2018 erscheint mit denselben Sprechern eine Auskopplung als eigenständige Serie: Die geheimnisvollen Fälle von Edgar Allan Poe & Auguste Dupin.

Sonstiges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Die in Poes Sterbestadt beheimatete American-Football-Mannschaft wurde 1996 ihm zu Ehren Baltimore Ravens benannt. Zudem waren ihre Maskottchen bis 2008 die kostümierten Rabenfiguren Edgar, Allan und Poe; zur Saison 2009 wurden Edgar und Allan durch die lebenden Raben Rise und Conquer ersetzt, die Bezug zu Poes Werken haben.

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gesamtausgaben in Englisch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- James A. Harrison (Hrsg.): The Complete Works of Edgar Allan Poe. 17 Bände, T. Y. Crowell & Co., New York 1902.

- 1965 textidentischer Nachdruck in 17 Bänden durch AMS Press, New York[133]

- Thomas Ollive Mabbott (Hrsg.): Collected Works of Edgar Allan Poe. 3 Bände, Belknap, Harvard University, Cambridge 1969–1978.

Biografien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Peter Ackroyd: Poe: A life cut short. Chatto & Windus, London 2008, ISBN 978-0-7011-6988-6 (englisch)

- Keshia A. Case, Christopher P. Semtner: Edgar Allan Poe in Richmond. Charleston etc. 2009, ISBN 978-0-7385-6714-3

- Hans-Dieter Gelfert: Edgar Allan Poe: Am Rande des Malstroms. C.H. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57709-3.

- Dietrich Kerlen: Edgar Allan Poe: Der schwarze Duft der Schwermut. Propyläen, Berlin 1999, ISBN 3-549-05823-3

- Walter Lennig: Edgar Allan Poe: Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1995, ISBN 3-499-50032-9 (Reihe Rowohlts Monographien)

- Jeffrey Meyers: Edgar Allan Poe: His Life and Legacy. New York, 1992, ISBN 0-8154-1038-7

- Wolfgang Martynkewicz: Edgar Allan Poe. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2003, ISBN 3-499-50599-1 (Reihe Rowohlts Monographien)

- Kenneth Silverman: Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance. New York u. a. 1991, ISBN 0-06-092331-8

- Julian Symons: Edgar Allan Poe: Leben und Werk. Heyne, München 1986, ISBN 3-453-55145-1

- Liliane Weissberg: Edgar Allan Poe. Metzler, Stuttgart 1991, ISBN 3-476-10204-1

- Frank T. Zumbach: Edgar Allan Poe: Eine Biographie. Winkler, München 1986, ISBN 3-538-06800-3

Wissenschaftliche Studien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Allgemein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Myriam Noemi Bastian: Dimensionen des Fremden in der fantastischen Literatur: E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe und Guy de Maupassant. Tectum, Marburg 2005, ISBN 3-8288-8874-7

- Thomas Collmer: Poe oder der Horror der Sprache. Maro, Augsburg 1999, ISBN 3-87512-151-1

- Ina Conzen-Meairs: Edgar Allen [!] Poe und die bildende Kunst des Symbolismus = Manuskripte zur Kunstwissenschaft in der Wernerschen Verlagsgesellschaft 22. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 1989. ISBN 3-88462-921-2

- Jutta Ernst: Edgar Allan Poe und die Poetik des Arabesken. Königshausen und Neumann, Würzburg 1996, ISBN 3-8260-1244-5 (Reihe Saarbrücker Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft; Bd. 3).

- Emron Esplin, Margarida Vale de Gato (Hrsg.): Translated Poe. Perspectives on Edgar Allan Poe. Lehigh University Press 2014, ISBN 978-1-61146-171-8.

- Fredrick S. Frank, Anthony Magistrale: The Poe Encyclopedia. Greenwood Press, Westport 1997, ISBN 0-313-27768-0.

- Carla Gregorzewski: Edgar Allan Poe und die Anfänge einer originär amerikanischen Ästhetik. Winter, Heidelberg 1982, ISBN 3-533-02927-1 (in Reihe Siegen; Bd. 22; Anglist. Abt.)

- Tilman Höss: Poe, James, Hitchcock: Die Rationalisierung der Kunst. Winter, Heidelberg 2003, ISBN 3-8253-1611-4 (Reihe American studies; Bd. 111).

- Frank Kelleter: Die Moderne und der Tod: Edgar Allan Poe – T. S. Eliot – Samuel Beckett. Peter Lang, Frankfurt 1998

- J. Gerald Kennedy, Scott Peeples (Hrsg.): The Oxford Handbook of Edgar Allan Poe. Oxford University Press, New York 2019, ISBN 978-0-190641-87-0.

- Alexander Kupfer: Unterwegs ins Nichts: Die Systematik des Rausches bei EAP. in: Die künstlichen Paradiese: Rausch und Realität seit der Romantik. Ein Handbuch. Metzler, Stuttgart 2006, ISBN 3-476-02178-5 (zuerst 1996: ISBN 3-476-01449-5)

- Markus Preussner: Poe und Baudelaire: Ein Vergleich. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1991, ISBN 3-631-43538-X (Reihe Sprache und Literatur; Bd. 32)

- Claudia Ella Weller: Zwischen schwarz und weiß: Schrift und Schreiben im selbstreferentiellen Werk von Edgar Allan Poe und Raymond Roussel. Lang, Frankfurt am Main u. a. 2001, ISBN 3-631-36930-1 (Reihe Bonner romanistische Arbeiten; Bd. 75)

Rezeption in Frankreich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Charles Baudelaire: Edgar Allan Poe, sa vie et ses ouvrages. In: Revue de Paris. Nr. 36, März/April 1852.

- Edgar Poe sein Leben und seine Werke. und Weiteres über Edgar Poe. In: Charles Baudelaires Werke in deutscher Ausgabe. Band 3, übersetzt von Max Bruns, J.C.C. Bruns, Minden, S. 97–140 bzw. S. 141–178.

- Jacques Bolle: La Poésie du Cauchemar. Éditions de la Baconnière, Neuchâtel 1946.

- Marie Bonaparte: Edgard Poe, sa vie, son œuvre: étude analytique. 2 Bände, Denoël et Steele, Paris 1933.

- Edgar Poe: Eine psychoanalytische Studie. Suhrkamp, Frankfurt 1984, ISBN 3-518-37092-8 (deutsche Erstausgabe: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1934)

- Célestin Pierre Cambiaire: The Influence of Edgar Allan Poe in France. Stechert, New York 1927.

- Léon Lemonnier: Edgar Poe et la critique française de 1845 à 1875. Presses universitaires de France, Paris 1928.

- Léon Lemonnier: Edgar Poe et les poètes français. La Nouvelle Revue Critique, Paris 1932.

- Léon Lemonnier: Les traducteurs d’Edgar Poe en France de 1845 á 1875. Paris 1928.

- Partrick F. Quinn: The French Face of Edgar Poe. Southern Illinois University Press, Carbondale 1957.

- Arthur Ransome: Edgar Allan Poe. A Critical Study. Mitchell Kennerley, New York 1910, S. 219–237.

- Jeanne Rosselet: Poe in France. In: Richard H. Hart: Poe in Foreign Lands and Tongues. A Symposium at the Nineteenth Annual Commemoration of the Edgar Allan Poe Society of Baltimore. Baltimore 1941 (Digitalisat)

- Liliane Weissberg: Edgar Allan Poe. Metzler, Stuttgart 1991, ISBN 3-476-10204-1, S. 175–183.

Film[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Bruce G. Hallenbeck: POE PICTURES. The film legacy of Edgar Allan Poe. Tomahawk Press, Sheffield 2013, ISBN 978-0-955767-06-7.

- David Huckvale: Poe Evermore. The Legacy in Film, Music and Television. McFarland & Company, Jefferson, NC 2014, ISBN 978-0-786494-41-5.

- Rose London: Cinema of Mystery. Lorrimer, London 1975. ISBN 0-85647-106-2.

- Don G. Smith: The Poe Cinema. A Critical Filmography of Theatrical Releases Based on the Works of Edgar Allan Poe. McFarland & Company, Jefferson, NC 1999, ISBN 978-0-7864-1703-2.

- Eva-Maria Warth: The Haunted Palace. Edgar Allan Poe und der amerikanische Horrorfilm (1909–1969). (= Band 3 von CROSSROADS. Studies in American Culture.) Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 1990 (zugl. Dissertation, Universität Tübingen 1988), ISBN 3-922031-03-X.

Musik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Mary Garrettson Evans: Music and Edgar Allan Poe. A Biographical Study. Johns Hopkins Press, Baltimore 1939.

- Gregor Herzfeld: Poe in der Musik. Eine versatile Allianz. (Reihe Internationale Hochschulschriften; Bd. 590) Waxmann, Münster 2013, ISBN 978-3-8309-2923-9.

- Edward Lockspeiser (Hrsg.): Debussy et Edgar Poe. Éditions du Rocher, Monaco 1961.

- Burton R. Pollin: Music and Edgar Allan Poe: A Fourth Annotated Checklist. In: Poe Studies/Dark Romanticism. Volume 36, Issue 1–2, January–December 2003, Washington State University Press, S. 77–100 (Digitalisat)

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Literatur von und über Edgar Allan Poe im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Edgar Allan Poe in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- The Edgar Allan Poe Society of Baltimore (englisch)

- Deutsche Übersetzung der Geschichten von Edgar Allan Poe

- Werke von Edgar Allan Poe bei Zeno.org.

- Werke von Edgar Allan Poe im Projekt Gutenberg-DE

- Edgar Allan Poe im Internet Archive

- Poe: The Philosophy of Composition, 1846; im Projekt Lyriktheorie

- Edgar-Allan-Poe-Museum in Richmond, Virginia

- Corman, Price & Poe bei Angwa

- Poe und wo er überall abschrieb

- Die Gedichte und Zitate bei zgedichte.de

- Werke von Edgar Allan Poe in verschiedenen Sprachen als gemeinfreie und kostenlose Hörbücher

- Edgar-Allan-Poe-Geschichten – kostenlose Hörbücher bei vorleser.net

- Edgar Allan Poe in der Internet Movie Database (englisch)

- The Edgar Allan Poe Digital Collection, Harry Ransom Center, University of Texas at Austin (englisch)

- Edgar Allan Poe in der Internet Speculative Fiction Database (englisch)

- Thomas Wright: Poe, Edgar Allan – umfangreicher Artikel zu Leben, Werk und Wirkung Poes in den Oxford Research Encyclopedias – Literature vom Juli 2017 (englisch)

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 3 ff.

- ↑ Daniel Stashower: The Beautiful Cigar Girl. Mary Rogers, Edgar Allan Poe, and the Invention of Murder. Dutton Adult, New York 2006.

- ↑ Jeffrey Meyers: Edgar Allan Poe: His Life and Legacy, S. 3

Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 11 ff. - ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 15 f.

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 17 f.

- ↑ E. A. Poe: Werke, Band 2, Olten 1966, S. 1125

- ↑ Vgl. Panic of 1819

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 20 f.

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 23, 27 f.

- ↑ Zit. in: Walter Lennig: Edgar Allan Poe, S. 23 f.

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 26, 76.

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 30 f., 34

- ↑ Virginia Foundation for the Humanities. Biographie Georg Blättermann

- ↑ Georg Blättermann lehrte von 1825 bis 1840 an der University of Virginia; Albert B. Faust: Das Deutschtum in den Vereinigten Staaten: In Seiner Bedeutung für die Amerikanische Kultur. Springer-Verlag, Heidelberg / New York 2013, ISBN 3-663-16185-4, S. 194 Fußnote

- ↑ Gustav Philipp Körner: Das deutsche Element in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 1818–1848. New York 1884, S. 405

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe., S. 29 f., 120

- ↑ Keshia A. Case, Christopher P. Semtner: Edgar Allan Poe in Richmond, S. 37

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 14, 52

- ↑ Kenneth Silverman: Edgar A. Poe, S. 34 ff.

- ↑ Harry Lee Poe: Edgar Allan Poe: An Illustrated Companion to His Tell-Tale Stories, New York, 2008, S. 34 ISBN 978-1-4351-0469-3