Literaturquiz anlässlich 80 Jahre Bücherverbrennung

Die Antworten auf das 8. literarische Rätsel des dreiundzwanzigteiligen Quizes

Diese Quizrunde war dem Gedenken an Alexandra Kollontai gewidmet. Sie war als Volkskommissarin für soziale Fürsorge weltweit die erste Ministerin und vertrat später die Sowjetunion als Botschafterin im Ausland.

Durch ihre praktische Arbeit als auch ihre theoretischen und belletristischen Schriften stellt sie die einzementierten patriachalen Strukturen ihrer Zeit infrage. Auch heute noch können ihre Gedanken und Überlegungen als Anregung im Diskurs der Frauenbewegung bzw. des Feminismus dienen.

Neben dem Namen der Schriftstellerin und dem Titel ihrer Autobiographie wollten wir wissen, in welchen Ländern Alexandra Kollontai die Sowjetunion diplomatisch vertrat:

- Alexandra Kollontai

- Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kommunistin

- Norwegen, Mexiko, Schweden

Es heißt, das Glück ist ein Vogerl. In weiser Voraussicht definiert der Volksmund die Art des gefiederten Glücksbringers nicht näher. In den Augen vieler mag er ein Zugvogel sein. Manch glücklichem Menschen erscheint er als Brieftaube. Wir freuen uns, dass erstmalig eine TeilnehmerIn zum zweiten Mal einen Buchpreis gewinnt. Herzlichen Glückwunsch an Frau Eveline S. in die Schweiz.

Erinnerung:

Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftender Doppelpunkt.

Falls die Informationen, die wir für Sie über Alexandra Kollontai im „Duftenden Doppelpunkt“ zusammengetragen haben, nicht ausreichen, sind Sie eingeladen, in folgenden Sites zu blättern:

FemBio – Alexandra Kollontai

Zeitungsartikel über Alexandra Kollontai

Alexandra Kollontai und die Rote Liebe

Texte von Alexandra Kollontai in englischer Übersetzung

Neben „Brennende Ruhr“ von Karl Grünberg, hat uns der RuhrEcho Verlag eine Broschüre über die Bücherverbrennung am 09. Juni 1933 in Bochum zur Verfügung gestellt. Dem bzw. der ersten InteressentIn schicken wir diese Broschüre gerne zu. Senden Sie uns einfach ein Mail.

Die Preise und ihre GewinnerInnen

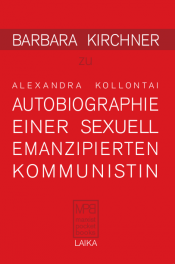

Barbara Kirchner zu Alexandra Kollontai: Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kommunistin (1926) aus dem Laika Verlag geht an Peter G.

„‚Es gibt nichts Schwereres, als eine Selbstbiographie zu schreiben‘. So beginnt Alexandra Kollontais Autobiographie, die zu Recht als ein Urtext der Frauenbewegung gilt. Dabei meistert die russische Revolutionärin dieses Genre eindrucksvoll. In ihrem ebenso einfühlsamen wie aufrüttelnden Text demonstriert sie der heutigen Leserschaft, dass Feminismus viel mehr ist als Frauenquoten in Vorstandsetagen. (Auf die aber dennoch heute mitnichten zu verzichten ist.)

„‚Es gibt nichts Schwereres, als eine Selbstbiographie zu schreiben‘. So beginnt Alexandra Kollontais Autobiographie, die zu Recht als ein Urtext der Frauenbewegung gilt. Dabei meistert die russische Revolutionärin dieses Genre eindrucksvoll. In ihrem ebenso einfühlsamen wie aufrüttelnden Text demonstriert sie der heutigen Leserschaft, dass Feminismus viel mehr ist als Frauenquoten in Vorstandsetagen. (Auf die aber dennoch heute mitnichten zu verzichten ist.)

Barbara Kirchner, Professorin für Theoretische Chemie an der Universität Leipzig und (gemeinsam mit Dietmar Dath) Autorin des aufsehenerregenden Buches ‚Der Implex‘, führt die LeserInnen in das Werk ein und stellt dabei prägnant heraus, wie viele aktuelle Anknüpfungspunkte Kollontais Ausführungen heute noch haben. So ist die Liebe eben auch gegenwärtig keine rein ‚private‘ Angelegenheit – auch wenn sie im Kapitalismus gerne als ausschließlich persönlicher Glücksgarant verkauft wird, für den jeder und jede selbst verantwortlich ist.“

Via Laika Verlag

Karl Grünberg: Brennende Ruhr. Roman aus der Zeit des Kapp-Putches aus dem RuhrEcho Verlag geht an Niki I.

„Als Karl Grünberg, mein Vater, in den harten Wintermonaten des Jahres 1927 seinen Erstlingsroman ‚Brennende Ruhr‘ schrieb, war ich noch keine drei Jahre alt. Wir bewohnten eine Bretterlaube in einer Berliner Kleingartenkolonie, denn Vater war arbeitslos, und Mutter hatte alle Mühe, uns von dem knappen Geld jeden Tag etwas zum Essen vorzusetzen. Aber in der wenigen Zeit, die dem Vater zwischen Arbeitssuche und politischer Betätigung blieb, arbeitete er unbeirrt an dem Buch, das ihm sehr am Herzen lag.

„Als Karl Grünberg, mein Vater, in den harten Wintermonaten des Jahres 1927 seinen Erstlingsroman ‚Brennende Ruhr‘ schrieb, war ich noch keine drei Jahre alt. Wir bewohnten eine Bretterlaube in einer Berliner Kleingartenkolonie, denn Vater war arbeitslos, und Mutter hatte alle Mühe, uns von dem knappen Geld jeden Tag etwas zum Essen vorzusetzen. Aber in der wenigen Zeit, die dem Vater zwischen Arbeitssuche und politischer Betätigung blieb, arbeitete er unbeirrt an dem Buch, das ihm sehr am Herzen lag.

Das Interesse der Arbeiterpresse war groß, mehrere ihrer Zeitungen im Ruhrgebiet druckten den Roman in Fortsetzungen ab. 1928 erschien dann im Greifenverlag Rudolstadt die erste Buchausgabe mit einem Vorwort des Dichters Johannes R. Becher.

Natürlich erregte das Buch den Hass der Nazis. Sie verbrannten es im Mai 1933 in Berlin auf dem Scheiterhaufen und warfen meinen Vater ins Gefängnis. 1943 erlebte er als zwangsverpflichteter Feuerwehrmann in Essen noch eine ‚Brennende Ruhr‘ im allerwörtlichsten Sinne.

Nach dem Kriege, ab 1947, erschien der Roman von neuem – wiederum im Greifenverlag zu Rudolstadt. In der DDR erhielt Karl Grünberg für das Buch den Nationalpreis (1953), 1967 diente es als Vorlage für einen zweiteiligen Fernsehfilm, und 1980 fand es Aufnahme in eine sechsbändige Werkausgabe. Es ist in eine Reihe anderer Sprachen übersetzt worden.“

Aus dem Geleitwort von Hella Schermer-Grünberg via RuhrEcho Verlag.

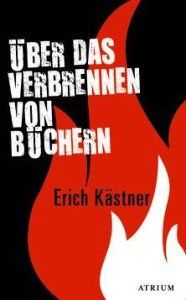

Jeweils ein Exemplar von Erich Kästner: Über das Verbrennen von Büchern aus dem Atrium Verlag geht an Petra P. und Marlies M.

„Vor 80 Jahren, am 10. Mai 1933, wurden in Berlin unter der Aufsicht von Joseph Goebbels die Werke von zahlreichen deutschen Autoren ins Feuer geworfen. Nur ein einziger dieser Autoren war dabei persönlich anwesend. Es war Erich Kästner.

„Vor 80 Jahren, am 10. Mai 1933, wurden in Berlin unter der Aufsicht von Joseph Goebbels die Werke von zahlreichen deutschen Autoren ins Feuer geworfen. Nur ein einziger dieser Autoren war dabei persönlich anwesend. Es war Erich Kästner.

Erich Kästner ist doppelter Kronzeuge der Schandtat des Bücherverbrennens: In der Nacht des 10. Mai 1933 hat er auf dem von Flammen und Scheinwerfern taghell erleuchteten Berliner Opernplatz mitansehen müssen, wie seine Bücher ins Feuer geworfen wurden – um 1965 zu erleben, dass in Düsseldorf der »Bund Entschiedener Christen« abermals seine Werke verbrannte, unter Aufsicht der Polizei und begleitet von der Presse.

Über das Verbrennen von Büchern versammelt erstmals vier Texte von Erich Kästner, in denen er erzählt, was 1933 – und danach wieder – geschah, wie es geschah und warum es geschah. Dieses Buch ist nicht nur ein erschütterndes Zeugnis, sondern eine Warnung und Mahnung für alle Zeit.“

Via Atrium Verlag

Joseph Berlinger: Hoffnung Havanna. Die Odyssee des Regensburger Kunstradfahrers Simon Oberdorfer aus dem LOHRBär Verlag geht an Liselotte M.

„Joseph Berlinger zeichnet in seinem Feature die dramatische Lebensgeschichte des Regensburgers Simon Oberdorfer nach. Eine Geschichte, die tragisch endete: Oberdorfer wurde 1943 im Vernichtunglager Sobibor von den Nazis ermordet. Dabei begann alles so euphorisch: Der Velodromgründer, Kunstradfahrer und Varieté-Direktor verpasste seinem Regensburg eine Frischzellenkur. In Oberdorfers architektonisch reizvoller Stadthalle gab es Zirkus und Tanz, Politik und Propaganda, Kunst und Kommerz, Show und Geschäft.

„Joseph Berlinger zeichnet in seinem Feature die dramatische Lebensgeschichte des Regensburgers Simon Oberdorfer nach. Eine Geschichte, die tragisch endete: Oberdorfer wurde 1943 im Vernichtunglager Sobibor von den Nazis ermordet. Dabei begann alles so euphorisch: Der Velodromgründer, Kunstradfahrer und Varieté-Direktor verpasste seinem Regensburg eine Frischzellenkur. In Oberdorfers architektonisch reizvoller Stadthalle gab es Zirkus und Tanz, Politik und Propaganda, Kunst und Kommerz, Show und Geschäft.

Das staunende Publikum erlebte Pistolenkünstler und Blitzdichter, dressierte Wölfe und die Sängerin Lona mit ihrem lichtscheuen Schimmel. Sogar indische Elefanten wurden zu einem Auftritt nach Regensburg gekarrt. Dabei wurden einem der Tiere am Bahnhof, durch einen Aufprall eines Zugwaggons beim Rangieren, beide Stoßzähne aus der Wurzel gerissen.

Entwurzelt wurde im Jahre 1939 auch Simon Oberdorfer: von den Nazis aus seiner Heimatstadt vertrieben. Es gelang ihm noch, einen Platz auf dem luxuriösen Ozeandampfer „St. Louis“ zu bekommen. Reiseziel: Kuba. An Bord waren 906 deutsche Juden. Doch im Zielhafen Havanna durften die Passagiere nicht an Land. Und auch die amerikanischen Behörden in Florida wollten die Emigranten nicht aufnehmen. Eine Odyssee begann: mit Verzweiflungstaten und Drohungen der Passagiere, sie würden Massenselbstmord begehen. Auf der Rückfahrt nach Europa plante der mutige Kapitän schon eine vorgetäuschte Havarie in Südengland, da kam die Erlaubnis für eine Landung in Antwerpen. Dort wurden die Juden auf vier Staaten verteilt: Belgien, Holland, Frankreich und England. Die Hoffnung trog.“

Via LOHRBär Verlag

Volker Weidermann: Das Buch der verbrannten Bücher aus dem Verlag Kiepenheuer & Witsch geht an Eveline S.

„Die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933: Wie es dazu kam, welche Bücher verbrannt wurden und was mit den Autoren geschah.

„Die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933: Wie es dazu kam, welche Bücher verbrannt wurden und was mit den Autoren geschah.

Volker Weidermann erzählt, wie dieser Tag verlief, an dem es trotzig regnete, er erzählt von dem Bibliothekar Herrmann, der die Urliste aller Listen erstellte, nach denen dann die Scheiterhaufen bedient wurden, und er erzählt von den Werken und ihren Autoren – und davon, wie willfährige Buchhändler und Bibliothekare die Bücher aus ihren Regalen entfernten, so gründlich, dass viele Werke und Autoren danach nicht wieder zum Vorschein kamen.

Das Ergebnis sind über 100 Lebens- und Werkgeschichten von Schriftstellern, darunter neben Klassikern wie Kästner, Tucholsky, Zweig, Brecht und Remarque auch völlig vergessene wie Rudolf Braune, ausländische Autoren wie Ernest Hemingway, und sehr viele, wie z.B. Hermann Essig, die unbedingt wiedergelesen werden sollten. Ein Buch über Bücher, Schicksale und ein Land, in dem zuerst Bücher verbrannt wurden und dann Menschen.“

Via Kiepenheuer & Witsch