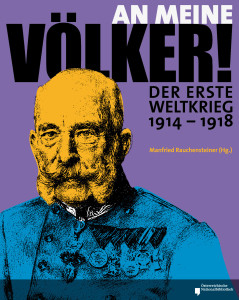

ROMANE, NOVELLEN, ESSAYS, AUSSTELLUNGSKATALOGE, TAGEBÜCHER, BRIEFE, … ÜBER DEN ERSTEN WELTKRIEG

„Irgendeine ganz lächerliche Angelegenheit auf dem Balkan wird den nächsten Krieg auslösen.“ Reichskanzler Otto von Bismarck (1815–1898).

Direkt zur Literaturliste Erster Weltkrieg weiter unten auf dieser Seite springen.

Neben dem wohl bekanntesten Antikriegsroman über den Ersten Weltkrieg, „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque, setzt sich eine Fülle weiterer literarischer Publikationen mit den Ereignissen und Auswirkungen der Jahre 1914–1918 auseinander. Vielen von ihnen ist nicht nur eine hohe literarische Qualität zu eigen, sie führen den LeserInnen die menschenverachtenden Mechanismen des Krieges auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven vor Augen.

SEITENINHALT

Klagenfurter Zeitung: Mobilisierungs-Kundmachung vom 1. August 1914

Von der anfänglich weitverbreiteten Kriegseuphorie werden auch viele LiteratInnen erfasst. So lässt Hermann Hesse (1877–1962) sein Anfang 1915 veröffentlichtes Gedicht „Der Künstler an die Krieger“ mit folgenden Worten ausklingen: „Die ihr draußen in den Schlachten standet / Seid mir Brüder nun und mir geliebt.“ Robert Musil (1880–1942) schreibt in seinem Essay „Europäertum, Krieg, Deutschtum“ vom 3. August 1914: „Treue, Mut, Unterordnung, Pflichterfüllung, Schlichtheit, – Tugenden dieses Umkreises sind es, die uns heute stark, weil auf den ersten Anruf bereit machen zu kämpfen.“ Gerhart Hauptmann (1862–1946) ist einer von 93 Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftern, die den „Aufruf an die Kulturwelt“ vom 14. August 1914 unterzeichnen: „Glaubt uns! Glaubt, daß wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden als ein Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd und seine Scholle. Dafür stehen wir ein mit unseren Namen und unserer Ehre.“

Auch Thomas Mann (1875–1955) zeigt sich vom Virus der Kriegstreiberei angekränkelt. Im August 1914 steht sein „Herz in Flammen“ und triumphiert über den Zusammenbruch der verhassten, von den „Zersetzungsstoffen der Zivilisation“ stinkenden „Friedenswelt“. Nachzulesen in seinem Aufsatz „Gedanken im Kriege“.

Und im Dezember 1914 schreibt er in einem Brief an Richard Dehmel, dass „Ausdeutung, Verherrlichung, Vertiefung der Geschehnisse“ im Krieg die Pflichten des Schriftstellers seien.

In „Betrachtungen eines Unpolitischen“, er schreibt an dem Buch von 1915 bis 1918, versucht er seine politische Haltung in Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg zu rechtfertigen.

Vier Jahre später bekennt er sich in seiner Rede „Von deutscher Republik“, er hält sie anlässlich des 60. Geburtstages von Gerhart Hauptmann, zur Weimarer Republik und erkennt im Laufe der kommenden Jahre zunehmend die vom Nationalsozialismus ausgehende Gefahr.

Auch Carl Zuckmayer (1896–1977) wird von der chauvinistischen Stimmung mitgerissen und meldet sich als Kriegsfreiwilliger. Gleichzeitig erweist er sich als hellsichtig und ahnt, Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die kommenden Ereignisse voraus:

„Einmal, wenn alles vorbei ist,

Werden Mütter weinen und Bräute klagen,

Und man wird unterm Bild des Herrn Jesus Christ

Wieder die frommen Kreuze schlagen.

Und man wird sagen: es ist doch vorbei!

Laßt die Toten ihre Toten beklagen!

Uns aber, uns brach es das Herz entzwei,

Und wir müssen unser Lebtag die Scherben tragen.“

Des Volkes Dank ist euch gewiss!

In Frankreich und Großbritannien bilden der Philosoph Henri Bergson (1859–1941) und Rudyard Kipling (1865–1936) die Speerspitze jener literarischen bzw. intellektuellen Kräfte, die den Krieg befürworten. Kipling, er wurde 1907 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, spricht von den Deutschen als „Hunnen“ und vergleicht sie in einem Artikel in der „New York Times“ vom 14. Mai 1916 mit Bakterien:

„Eine Sache, die wir in unsere Dickschädel reinbekommen müssen, ist: wann immer der Deutsche – Mann oder Frau – eine geeignete Kultur bekommt, worin er gedeiht, dann bedeutet er oder sie Tod und Verlust für zivilisierte Menschen, genauso wie Bakterien irgendeiner Krankheit, die man sich vermehren läßt, Tod oder Verlust für die Menschheit bedeuten. Diese Auffassung beinhaltet nicht mehr Haß, Zorn oder Aufregung, als wenn man eine Spüle ausspült oder Öl auf Wasser gießt, um Stechmücken an der Vermehrung zu hindern. Für uns ist der Deutsche wie Typhus oder Pest – Pestis Teutonicus, wenn Sie so wollen. Aber bis wir diese grundlegende Tatsache in Friedenszeiten erfassen, werden wir immer Ausbrüchen der Antizivilisation ausgesetzt sein. Machen Sie sich dies mit allen in ihren Möglichkeiten liegenden Kräften klar.“

Henri Bergson wiederum, er erhält 1927 den Nobelpreis, gibt am 8. August 1914 als Präsident der Académie des sciences morales et politiques in seiner Rede die Linie gegen „die deutschen Barbaren“ aus: „La lutte engagée contre l’Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la barbarie.“

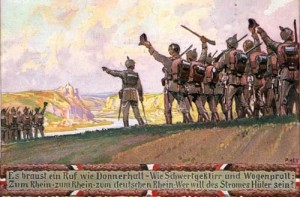

Es braust ein Ruf wie Donnerhall!

Ernst Jünger (1895–1995) wird 1922 im Roman „In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers“ das Lebensgefühl vieler Männer zu Beginn des Ersten Weltkrieges zusammenfassen: „Wir hatten Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen und waren zu einem großen, begeisterten Körper zusammengeschmolzen. Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit, fühlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der großen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. Der Krieg mußte es uns ja bringen, das Große, Starke, Feierliche. Es schien uns männliche Tat, ein fröhliches Schützengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen. Kein schönrer Tod auf dieser Welt.“

Im Roman „In Stahlgewittern“ verurteilt Jünger weder die politischen Ursachen des Ersten Weltkrieges noch geht er darauf ein. Obwohl die Kämpfe an der Westfront in aller Brutalität geschildert werden, liefert es letztlich ein idealisierendes Bild der Kämpfe. Gelesen werden kann es trotzdem nicht nur als Verherrlichung des Krieges, sondern auch als furchtbare Anklage gegen ihn.

Der Franzose Maurice Genevoix (1890–1980), wie Jünger keineswegs ein Pazifist, veröffentlicht den ersten Teil seiner Kriegserfahrungen bereits 1916; bis 1923 folgen weitere Bände. Die Zensur greift ein und schwärzt so manche Passage. Der Missbrauch der Soldaten als Kanonenfutter oder anerkennende Worte für den Feind dürfen in Zeiten des Krieges ebenso wenig öffentlich gemacht werden, wie Gewalt gegen die eigene Bevölkerung und an den Gefangenen. Ebenso tabu ist es, über Plünderungen und Momente panischer Angst zu berichten. 1949 führt er die einzelnen Bände zu dem über 700 Seiten umfassenden Werk „Ceux de 14“ zusammen. Für den heurigen Herbst kündigt der Verlag André Thiele eine Übersetzung unter dem Titel „Die von 14. Band I: Vor Verdun an.“

Mich erbarmt des Volkes

Nur wenige AutorInnen wie beispielsweise Johannes R. Becher, Leonhard Frank, George Bernard Shaw, Ricarda Huch, Annette Kolb, Romain Rolland, René Schickele oder Heinrich Mann erheben bereits zu Beginn des Ersten Weltkriegs ihre Stimme für den Frieden.

Allerdings lässt das Grauen des Krieges die Euphorie auf allen Seiten rasch schwinden. Neben der Veröffentlichung unzähliger, das Schlachten verherrlichender Elaborate, wird 1915 mit „Le Feu“ von Henri Barbusse der erste große Antikriegsroman des Ersten Weltkrieges veröffentlicht.

Die Steine feinden

Fenster grinst Verrat

Äste würgen

Berge Sträucher blättern raschlig

Gellen

Tod.

Patrouille von August Stramm (1874–1915)

Viele Werke aus der folgenden Literaturliste gingen im Rahmen der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen in Flammen auf. Bis auf einige wenige Autoren waren alle SchriftstellerInnen dieser Zusammenstellung, die sich nach der Machtübertragung an die NationalsozialistInnen im Deutschen Reich bzw. nach der Besetzung Österreichs in der sogenannten „Ostmark“ aufhielten, zur Flucht gezwungen oder wurden im Konzentrationslager ermordet.

Ernst Glaeser, dem Autor von „Jahrgang 1902“, blieb es vorbehalten, 1939 aus seinem Schweizer Exil in das nationalsozialistische Deutschland zurückzukehren und unter anderem für Frontzeitungen der Luftwaffe zu schreiben.

Auf der Seite „DER ERSTE WELTKRIEG IM INTERNET“, ebenfalls im „Duftenden Doppelpunkt“ veröffentlicht, finden Sie eine Zusammenstellung von online zugänglichen Themenportalen und Sites über den Ersten Weltkrieg: Nachschlagwerke, Zeitungen, Filme, Fotos, Tagebücher, Literatur, Veranstaltungen und vieles mehr.

Zusätzlich bietet der „Duftende Doppelpunkt“ Infos zu AUSSTELLUNGEN in Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien anlässlich „100 JAHRE ERSTER WELTKRIEG“.

Das Team des „Duftenden Doppelpunktes“ freut sich auf Ihre Ergänzungen und Anregungen!

In der Literaturliste sind AutorInnen aus Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Polen, Russland, Serbien, Österreich, der Schweiz, der Tschechoslowakei und den USA vertreten. Die Jahreszahl hinter dem jeweiligen Titel bezieht sich immer auf das Erscheinungsjahr der Erstausgabe.

Einige der Bücher sind leider trotz des Gedenkjahres „100 Jahre Erster Weltkrieg“ lediglich antiquarisch erhältlich, manche im Internet nachzulesen.

Andrejew, Leonid (1871–1919): Igo voyny, 1917, Das Joch des Krieges, 1918 (lieferbar: Elektrischer Verlag) / Krasnyj smech, 1904, Das rote Lachen, 1905 (lieferbar)

„Mit abgründiger Ironie, aber auch mit dem existenzialistisch-düsteren Pathos der russischen Erzähler des 19. Jahrhunderts bricht Leonid Andrejew den Kriegszustand auf ein kaum erträgliches Maß herunter: aufs Persönliche. Und findet in der leidenschaftlichen Empathie seines tragischen Helden den Hebel, mit dem sich eine nur zu oft ins Groteske entgleitende Gegenwart aufbrechen lässt.“ Via Elektrischer Verlag

Bereits 10 Jahre vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges verfasste er den pazifistischen Roman „Das rote Lachen“ (Krasnyj smech). Im Geleitwort der deutschen Erstausgabe schreibt die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner: „Kaum jemand habe eine ’schärfere und glänzendere Waffe‘ für den Frieden geschmiedet als Leonid Andrejew.“

Auburtin, Victor (1870–1928): Was ich in Frankreich erlebte, 1918 (lieferbar: Elektrischer Verlag / Das Arsenal)

„Nach all den großmäuligen Berichten neuartiger Helden“ sieht Kurt Tucholsky in dem Buch eine „Wohltat und Erfrischung“. In „Die Weltbühne“ vom 20. Juni 1918, Nr. 25, S. 567.

Der Autor ist Korrespondent des „Berliner Tagblatt“ in Paris. In „Was ich in Frankreich erlebte“ protokolliert er seine Erlebnisse nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Er wird als vermeintlich deutscher Spion verhaftet, entgeht nur knapp dem Kriegsgericht und wird letztlich bis Dezember 1917 auf Korsika interniert.

Noch während des Ersten Weltkriegs veröffentlicht Auburtin seine Aufzeichnungen über die dreijährige Gefangenschaft als Zivilinternierter in Frankreich.

Barbusse, Henri (1873–1935): Das Feuer. Bericht einer Korporalschaft, 1916 (Elektrischer Verlag, E-Book, Tredition Classics, dearbooks) / Tatsachen. Mit einer Vorrede von Ernst Toller, 1929 (lieferbar: Elektrischer Verlag, E-Book)

Die französische Ausgabe von „Das Feuer“ wird unter dem Titel „Le Feu“ bereits 1915 veröffentlicht und mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet.

„Barbusse erzählt in dem Roman die Geschichte jener Korporalschaft, in der er selbst als einfacher Soldat den Ersten Weltkrieg durchgemacht hat. Das Leben im Labyrinth der Schützengräben, endloses Ausharren in Hitze, Schlamm, Kälte, das kleine Glück im Ruhequartier, gefolgt von den todbringenden Sturmangriffen im feindlichen Sperrfeuer – die Wirklichkeit des Krieges ist hier Thema und Handlung.“ Via Unionsverlag

Tatsachen: „Henri Barbusse folgt in diesem Buch der Spur einiger Zeitungsmeldungen von ‚Nebenschauplätzen‘ und ‚Zwischenfällen‘ des Ersten Weltkriegs, die allerdings drastisch und grausam genug sind, um diesen Krieg insgesamt zu beleuchten.“ Via Elektrischer Verlag

Beradt, Martin (1881–1949): Erdarbeiter. Aufzeichnungen eines Schanzsoldaten, 1919. Später auch unter dem Titel Schipper an der Front, Berlin 1929 (vergriffen: Antiquariat)

„Es ist die Figur des aus tiefstem Instinkt unsoldatischen Menschen, der gleichsam mit zwei linken Füßen in die Front tritt, und in allen, die den Krieg und den Zwang des Soldatseins in gleicher Weise erlebt und erlitten haben, wird Beradts Buch verwandte Seiten zum Klingen bringen.“ Der Dichter Martin Beradt, DIE ZEIT, 10. 8. 1950 Nr. 32.

Brod, Max, (1884–1968): Stefan Rott oder das Jahr der Entscheidung, 1931 (lieferbar: Wallstein Verlag)

„Das Jahr der Entscheidung ist das Jahr 1913 auf 14, also das Jahr vor dem Ersten Weltkrieg; Brod gibt hier ein Bild der Habsburger Gesellschaft im letzten Vorkriegsjahr –am Beispiel eines kleinen, diesmal nicht nur jüdischen, deutschen Kreises von Menschen in Prag. (…)Brod lässt auch keinen Zweifel daran, wo die Urheber der Katastrophe sitzen: in der Führung in Wien. Das Verhängnis kommt für die Menschen in Prag von Außen, wenn auch Brod deutlich macht, dass in den Beziehungen dieser Menschen eine Verkommenheit um sich greift, die ein verhängnisvolles Zeichen gibt.“ Via exil-archiv.de

Carossa, Hans (1878–1956): Rumänisches Tagebuch, 1924 (vergriffen: Antiquariat)

Im Ersten Weltkrieg war Carossa 1916 bis 1918 als Bataillonsarzt an der rumänischen Front und der Westfront tätig. Das „Rumänische Tagebuch“ beruht auf seinen Aufzeichnungen aus Rumänien, die er zu einem fiktiven Tagebuch dichterisch ausarbeitet.

Céline, Louis-Ferdinand (1894–1961): Voyage au bout de la nuit, 1932 / Reise ans Ende der Nacht, 1933 gekürzte Fassung, 2003 Neuauflage bei Rowohlt (lieferbar: Rowohlt Verlag)

„In einem sarkastischen, lakonischen Ton beschreibt der Ich-Erzähler sein Leben in Kriegszeiten – und gerade dieser Tonfall ist es, der dem Buch die besondere Tragik verleiht. Céline scheint manchmal zu einer nonchalanten Betrachtungsweise zu verführen, indem er spöttelt, ironisiert, um im nächsten Augenblick durch die Schilderung ungeheurer, aber wie selbstverständlich wirkender Brutalitäten den Leser zu ernüchtern.“ Via literatur.ch

Cendrars, Blaise (1887–1961): J‘ai tué, 1918. Ich tötete – ich blutete, 2014 (Lenos Verlag) / La Main coupée, 1946, Die rote Lilie, 2002 (Manesse Verlag)

„Ich tötete, 1918 in einer von Fernand Léger illustrierten schmalen Broschüre erschienen, ist das grausame Geständnis eines legalen Mordes, der Aufschrei eines Soldaten, der im Zweikampf um sein nacktes Überleben kämpfen musste. Zwanzig Jahre später erschien das bewegte, pathetische Gegenstück dazu, die Kurzgeschichte Ich blutete: Der frisch armamputierte Cendrars liegt im Lazarett, Schmerzen, Fieber und Erinnerungen an das Schlachtgetümmel umnebeln ihn, der Todesengel naht. Doch da geschieht ein Wunder. Ich tötete – ich blutete: Cendrars war im Grossen Krieg Täter und Opfer, er kannte beide Seiten.” Via Lenos Verlag

Die rote Lilie: „Der aus der Schweiz stammende Wahlfranzose Cendrars erinnert sich an den Ersten Weltkrieg, in dem er als Freiwilliger bei der Fremdenlegion gegen Deutschland kämpfte und 1915 seinen rechten Arm verlor. So gab er diesem Buch denn auch den Titel „La Main coupée“, obwohl dieses einschneidende Erlebnis nur in einer kurzen Vision (im Kapitel „Die rote Lilie“) vorkommt, die dieser deutschsprachigen Ausgabe den Titel gibt. Cendrars beklagt in diesem Erlebnisbericht von der Front nicht sich selbst, sondern schildert auf atemberaubende Weise, wie sich ein kleines Corps von Männern, die aus aller Welt kamen, um die Kulturnation Frankreich zu retten, in den Schützengräben mit allerlei Tricks am Überleben hielt – nicht nur gegen den deutschen Feind, sondern auch gegenüber der französischen Bürokratie. Ein Buch, das auch heute noch Aufschluss darüber gibt, was Krieg bedeutet: für die, die ihn an der Front mitmachen und die Aussichtslosigkeit militärischer Strategien am eigenen Leib erfahren.“ Via Lenos Verlag

Chevallier, Gabriel (1895–1969): La Peur 1930, Heldenangst, 2010 (lieferbar: Nagel & Kimche)

„Heldenangst umfasst die vier Jahre des Krieges. Chevallier beschreibt alle Tages- und Jahreszeiten auf dem Planeten Krieg und das Töten in allen Seelentemperaturen: das Töten aus Angst, aus Wut, aus Langeweile, ‚das Töten, um uns zu beruhigen‘ – und das Warten auf das Getötetwerden. Denn viele Tage vergehen wie in einer Massentodeszelle, in der sich jeder fragt: Wen trifft es heute, wen morgen, ist es mir schon anzusehen?“ Via ZEIT ONLINE

Christ, Lena (1881–1920): Die Rumplhanni, 1916 (ab 16. Oktober 2014 in einer Hörbuchfassung des LOhrBär Verlages erhältlich)

„Lena Christ ist ein Erzähltalent, das man aufgrund ihrer Biografie eigentlich nicht erwartet. In der Erzählung Die Rumplhanni schafft sie packende Atmosphäre, wenn man sich an den boarischen Dialogen nicht stört. Die Erzählung hat autobiografische Züge, aber – den Ausgang vergleichend – doch nicht zuviele. Lena Christ erzählt den Versuch von Johanna Rumpl, Köchin von Öd (nahe Grafing, Oberbayern), ihre Selbstständigkeit zu erreichen, die sich in ‚a Haus und a Kuah und a Millisupperl in der Fruah‘ zuspitzt (übrigens: wer das lesen kann, wird auch die Dialoge hinkriegen). Die ersten Versuche zuhause und in München scheitern, doch man lese weiter! Christ führt uns zu Beginn des Ersten Weltkriegs in eine schon längst versunkene Dienstbotenwelt, in einer treffenden Sprache, die für die Stimmung sorgt.“ Via Lesekost.de

Cobb, Humphrey (1899–1944): Paths of Glory, 1935 / Wege zum Ruhm, 1959 (vergriffen: Antiquariat)

Cobbs erzählt in Paths of Glory die Geschichte eines Angriffs durch ein französisches Regiment auf eine uneinnehmbare deutsche Stellung. Das Regiment wird durch einen ruhmsüchtigen General in die Vernichtung getrieben. Er verhindert die Aufklärung seiner verbrecherischen Vorgangsweise in dem er drei Soldaten wegen Befehlsverweigerung füsilieren lässt und einen aufrechten Offizier zu den französischen Kolonialtruppen versetzt. Weiterlesen »