Maria Luise Knott erklärt in ihrem klugen Essay » Verlernen. Denkwege bei Hannah Arendt«, warum das konventionelle Denken zur Seite gelegt werden muss, um Eichmann als empörend dummen und beliebigen Hanswurst zu identifizieren. Zwei weitere Titel gehen der Rolle von Hannah Arendt in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen nach.

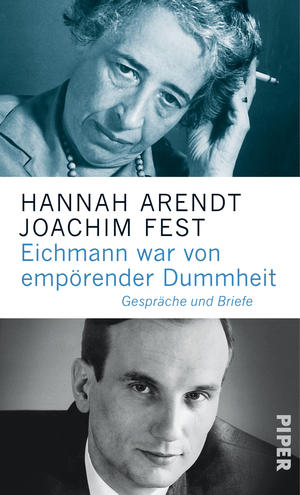

Der Literaturkalender ist unter anderem bestimmt von Jubiläen, Jahrestagen und Großereignissen. Verlagsprogramme entstehen nicht selten nach diesem Muster, wenngleich sich durchaus in steter Regelmäßigkeit die eine oder andere Bücherperle in die Buchlisten mogelt. Selten stehen diese herausragenden Bücher in einem inhaltlichen Zusammenhang. Nicht zufällig aber sorgten in den vergangenen Monaten zwei Bücher für Aufsehen, die sich mit der Philosophie Hannah Arendts auseinandersetzen. Es handelt sich um die Dokumentation von Gesprächen und Briefen zwischen der deutsch-amerikanischen Philosophin Hannah Arendt und dem Verleger Joachim Fest mit dem Titel Eichmann war von empörender Dummheit und um den irrwitzig klugen Essay der Übersetzerin Marie Luise Knott, in denen sie die die Arendt’schen Denkwege ergründet.

Die Vorbereitungen für eine gemeinsame Radiosendung für den Südwestdeutschen Rundfunk Ende 1964 führten Hannah Arendt und Joachim Fest zueinander. Ihre publizistische Arbeit vor dem Zusammentreffen lässt jedoch darauf schließen, dass sie bereits vor ihrer Begegnung eine ähnliche Lesart der deutschen Geschichte hatten. Denn kurz vor ihrer Begegnung waren in den USA mit Hannah Arendts Reportage Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen und in Deutschland mit Joachim Fests Das Gesicht des Dritten Reiches. Profile einer totalitären Herrschaft zwei vergleichbare Bücher erschienen.

Hannah Arendt beobachtete für das Magazin New Yorker 1961 den Prozess gegen den deutschen NS-Verbrecher Adolf Eichmann in Israel und verfasste ihren Bericht Eichmann in Jerusalem. Eichmanns immer wieder vorgebrachte Argumentation, er habe nur auf Befehl gehandelt, veranlasste Arendt, sein Verhalten als Unfähigkeit, andere Standpunkte als den des gehorsamen Beamten einzunehmen, zu bezeichnen. Knott schreibt: Eichmann war für sie der »Prototyp eines führungsabhängigen, von Allgemeinplätzen, Normen und Sprüchen getriebenen Menschen«. Seine »Realitätsferne und Gedankenlosigkeit« sah Arendt als ursächlich für das stupide Befehlen des Massenmords an den europäischen Juden an. Diese »Banalisierung des Bösen« allein hätte ausgereicht, um ein mittleres Erdbeben unter den amerikanischen Juden auszulösen. Doch das den Skandal auslösende Moment war eine andere Passage in Arendts Bericht: »Die ganze Wahrheit war, dass es im jüdischen Volk, wäre es wirklich unorganisiert und führungslos gewesen, Chaos und viel Elend gegeben hätte, doch die Gesamtzahl der Opfer kaum zwischen viereinhalb und sechs Millionen Leuten gelegen hätte.«

Hannah Arendt beobachtete für das Magazin New Yorker 1961 den Prozess gegen den deutschen NS-Verbrecher Adolf Eichmann in Israel und verfasste ihren Bericht Eichmann in Jerusalem. Eichmanns immer wieder vorgebrachte Argumentation, er habe nur auf Befehl gehandelt, veranlasste Arendt, sein Verhalten als Unfähigkeit, andere Standpunkte als den des gehorsamen Beamten einzunehmen, zu bezeichnen. Knott schreibt: Eichmann war für sie der »Prototyp eines führungsabhängigen, von Allgemeinplätzen, Normen und Sprüchen getriebenen Menschen«. Seine »Realitätsferne und Gedankenlosigkeit« sah Arendt als ursächlich für das stupide Befehlen des Massenmords an den europäischen Juden an. Diese »Banalisierung des Bösen« allein hätte ausgereicht, um ein mittleres Erdbeben unter den amerikanischen Juden auszulösen. Doch das den Skandal auslösende Moment war eine andere Passage in Arendts Bericht: »Die ganze Wahrheit war, dass es im jüdischen Volk, wäre es wirklich unorganisiert und führungslos gewesen, Chaos und viel Elend gegeben hätte, doch die Gesamtzahl der Opfer kaum zwischen viereinhalb und sechs Millionen Leuten gelegen hätte.«

Dieser Satz löste die »Arendt-Kontroverse« aus, eine enorme Debatte um »Ehre und Rettung« der Judenräte unter der Naziherrschaft, denen Arendt, so der allgemeine Vorwurf, eine Mitverantwortung zugeschrieben hatte. Über die in New York erscheinende deutsch-jüdische Wochenzeitung Aufbau wurde Arendt massiv angegriffen, ohne sich zunächst verteidigen zu können – obwohl sie viele Jahre Autorin für die Zeitung gewesen war. Der amerikanische Rat der Juden aus Deutschland eröffnete die Debatte mit der Erklärung »Die Reaktion der Juden auf die Verfolgung der Nazizeit«. Darin heißt es: »Hannah Arendt glaubt feststellen zu dürfen, dass jüdische Führer bei der Zerstörung ihres eigenen Volkes mitgewirkt hätten, und dass diese Mitwirkung von entscheidender Bedeutung für die Durchführung der Pläne der Nationalsozialisten gewesen sei. Sie missdeutet die Haltung von Männern, über deren Integrität und Selbstaufopferung kein Zweifel besteht. […] Über dieses furchtbare Kapitel moralisch zu urteilen, steht denen nicht zu, die nicht dabei gewesen sind.«

Arendts ehemaliger Kollege Joseph Maier sprang ihr daraufhin in einem Beitrag für den Aufbau zur Seite. Dass ihre Formulierung der »Banalität des Bösen« missverständlich gelesen werden könne, räumte auch Maier ein. Die Empörung aber würde Arendts Wagnis auslösen, in ihrem Bericht »nebenbei etwas zu erwähnen, was lieber verdrängt, vergessen und im Auftrag und mit Billigung des Establishments umzuschreiben wäre«. Die Frage der Verantwortung der organisierten Juden in den Lagern und Ghettos.

[…] meint Stangneth. Er widerspricht (wie auch die Herausgeberin seiner Aufzeichnungen) der Einschätzung Hannah Arendts, die während des Eichmann-Prozesses schreib, dass der Verantwortliche für die Massendeportationen […]