Ulrich Blumenbach ist einer der renommiertesten deutschen Literaturübersetzer. Seine Übersetzungen der Arbeiten von David Foster Wallace sind mit Lobeshymnen bedacht worden, gerade sitzt er an »Witz«, dem Großwerk des amerikanischen Hyper-Intellektuellen Joshua Cohen. Ein Gespräch über das Übersetzen von Hochliteratur, Versäumnisse der Literaturkritik und die notwendige Unterscheidung von dicken und gewichtigen Büchern bei Preisvergaben.

Du hast gerade das Zuger Übersetzer-Stipendium erhalten, um Joshua Cohens Roman »Witz« zu übersetzen. Hast du schon damit angefangen?

Ich habe erst vor wenigen Wochen mit »Witz« angefangen, weil ich noch mit mehreren Projekten jongliere. Kiepenheuer & Witsch hat sich noch nicht entschieden, ob ich in diesem Jahr noch den zweiten Essayband von David Foster Wallace übersetzen soll – was ich ganz gern machen würde –, und Anthony Marra, dessen ersten Roman ich gemeinsam mit Stefanie Jacobs für Suhrkamp übersetzt habe, hat gerade einen Erzählungsband fertiggestellt, den wir wieder zusammen übersetzen. Beide Projekte sind also in der Pipeline, aber zwischendurch habe ich schon mal mit Cohens »Witz« angefangen. Das müsste ich zwar noch nicht, denn die Abgabe der Übersetzung ist erst auf Ende 2018 datiert, aber ich werde sicherlich wieder zwei bis drei Jahre brauchen, denn der Roman ist wieder so ein schweres Ding.

Der Roman ist 2010 in den USA erschienen, gilt als Meisterwerk der Postmoderne und wird immer wieder mit David Foster Wallace »Unendlicher Spaß« verglichen, für dessen experimentier- und sprachspielfreudige Übersetzung du 2010 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung erhalten hast.

Solche Vergleiche ziehen die Verlage natürlich immer wieder gerne, denn Wallace ist ein zu kräftiger Name, um nicht herangezogen zu werden, wenn man Interesse wecken möchte. Und obwohl ich schon übersetze, habe noch nicht einmal ich den ganzen Roman gelesen. »Witz« ist dermaßen schwer, ich schaffe es mit viel Kaffee und höchster Konzentration vielleicht, an einem Abend 25 Seiten zu lesen. Für die Verleihung des Zuger Übersetzerstipendiums habe ich eine der eingängigsten Passagen übersetzt. Die liest sich etwas schneller und ist nahezu verständlich, fast normale Prosa.

Im Zusammenhang mit dem Roman wird immer wieder von Prosa-Poesie gesprochen. Ist der Roman in Reimen geschrieben?

Nicht in Reimen, aber es ist eine unheimlich musikalische und assonanzenreiche Prosa. Cohen macht das, was angelsächsische Autoren in ihrer Sprache so gut können. Wir Übersetzer sprechen hier vom punning, gemeint ist die Verwendung von Wortspielen, die, wenn man sie wörtlich übersetzt, schnell in Kalauernähe geraten. Das zu übersetzen ist schwierig, muss aber natürlich nachgeahmt werden, denn es gehört zu den Hauptcharakteristika dieser Prosa.

Kennst du dieses Nachahmen nicht schon aus deiner Übersetzung von David Foster Wallace?

Naja, das Nachahmen bei Wallace beschränkte sich auf die bewussten Fehler in den Sätzen, aber das war nicht durchgehend romanprägend, sondern charakterisierte nur eine Figur. Aber du hast Recht, das kam dort in Ansätzen schon vor und hat einen Riesenspaß gemacht.

Was ist Joshua Cohens »Witz« für ein Roman, und inwiefern siehst auch du Parallelen zu »Unendlicher Spaß«?

Es ist ein Post-Post-Holocaust-Roman oder ein Vierte-Generation-Holocaust-Überlebenden-Roman. Cohens Familie mütterlicherseits ist größtenteils in den Lagern umgekommen, und er hat, werkbiografisch gesehen, zwei große Romane gebraucht, um sich von diesem Familientrauma freizuschreiben. Sein erster Roman »Cadenza for the Schneidermann Violin Concerto«, den ich jetzt fertig habe und der auf Deutsch »Solo für Schneidermann« heißen wird, ist der Roman eines ungarischen Geigenvirtuosen, der vor den Nazis in die USA emigriert ist.

Der Roman erzählt die Biografie dieses Geigers sowie die des Komponisten Schneidermann, der ebenfalls ein Exilungar ist. »Witz« knüpft daran an und reißt sich zugleich davon los. Der Autor treibt mit Entsetzen Scherz: Am Neujahrstag des Jahres 2000 sterben weltweit alle Juden, und zwar in Etappen. Als letztes sterben die erstgeborenen Söhne. Was da genau passiert, wird nicht erklärt. Wir erfahren nur, dass ein einziger Jude übrig bleibt, ein Agnostiker, der nun, da es keine anderen Juden mehr gibt, zu einer Art Messias eines neuen Judentums ausgerufen wird. Dieser Jude ist fortan ständig auf der Flucht, und zwar vor jenen, die ihn zum Heiland machen wollen.

Er ist quasi ein Brian im Sinne Monthy Pythons.

Jedenfalls gibt es da Ähnlichkeiten. Der Teil, den ich für Zug übersetzt habe, scheint mir zum Teil von »Das Leben des Brian« abgekupfert zu sein. Im Film wird Brian von Außerirdischen ins All entführt und direkt über Palästina wieder abgeworfen. In »Witz« gibt es eine zehn Seiten lange Passage, in denen der Protagonist Benjamin von Außerirdischen – hier sind es Cephalopoden, also Tintenfische mit acht Tentakeln – abgeholt wird. Der Anführer der Außerirdischen, mit dem sich der Erzähler unterhält, heißt Professor Doktor Froid und… ach, was erzähl ich das eigentlich alles jetzt schon? Der Kern ist: es bleibt dieser eine Jude übrig. Daraufhin wird weltweit eine Art Neo-Judentum gegründet, das wahnsinnigen Zulauf erhält. Das eigentlich Perfide der Romankonstruktion ist, dass irgendwann in Polen Lager eingerichtet werden, in denen alle Nicht-Juden interniert werden. Cohen stellt die Geschichte also auf den Kopf beziehungsweise dreht sie um. Das Finale wird aus der Sicht des letzten Auschwitz-Überlebenden erzählt, der über 800 jüdische Witze beziehungsweise nur deren Pointen am Leser vorbeirauschen lässt und die barbarische Wirklichkeit in einer bitter-ironischen Fiktion freilegt.

Wie erzählt Cohen diesen historisch-ahistorischen Irrwitz?

Die Erzählweise ist diffus und mäandernd. Manchmal gibt es auf zehn Seiten nur zwei, drei Sätze, die die eigentliche Handlung voranbringen. Der Rest besteht aus dem rhetorischen Auspolstern der Szenerie und des Materials. Da tauchen Nebenfiktionen wie eben dieser Ausflug ins All auf, der die Erzählung nicht weiter-, sondern eher von ihr wegtreibt, um dann wieder an historische Begebenheiten, Kulturgüter oder Mythen anzuknüpfen.

Bei der posthumen Übersetzung von David Foster Wallace’ »Infinite Jest« konntest du nur auf deine Recherchen und vorhandenes Wissen zurückgreifen. Nun hast du mit Joshua Cohen einen recht jungen Autor an seiner Seite. Seid ihr im Kontakt und tauscht ihr euch zur Übersetzung aus?

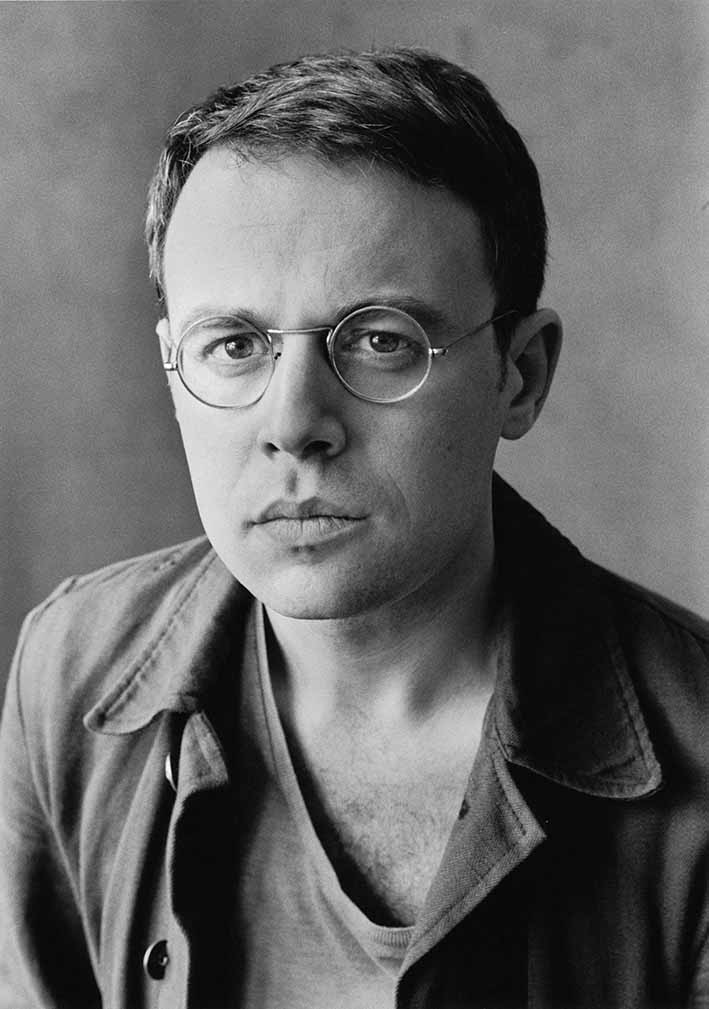

Ich habe bislang von ihm »Vier neue Nachrichten« und die »Cadenza« übersetzt. Ich stehe mit ihm in stetigem Kontakt. Er ist ein erstklassiger Autor und auf der handwerklichen Ebene überaus hilfsbereit. So schickt er schon mal Links zu Listen, wo ich die bei ihm verklausulierten oder kryptischen Anspielungen aufgeschlüsselt finde. Oder er erklärt mir, worauf sich ein Bild oder eine Metapher bezieht. Als er Fellow an der American Academy war, haben wir uns nebenan im Literarischen Colloquium Berlin getroffen und sind anschließend um die Häuser gezogen. Dabei hat er mich überaus beeindruckt, denn er kann seinen großen Roman »Witz«, der 2010 erschienen ist, passagenweise auswendig. Dabei darf man nicht vergesse, dass er seit dessen Publikation drei weitere Bücher geschrieben hat!

[…] Die Geheimniskrämerei um seine Person erinnert an die Mythen, die an Namen wie Thomas Pynchon und David Foster Wallace geknüpft sind. Wie wir dort von den zwei ehrgeizigen Leserforschern Eric und Jen erfahren, […]

[…] Der Traum von ewiger »Pralinen-Prosa« […]

[…] ist kein Zufall, dass der renommierte und mit dem Leipziger Übersetzerpreis bereits ausgezeichnete Ulrich Blumenbach im Gespräch die Kenntnis der Originalsprache bei Rezensenten und Lektoren einforderte, »denn erst dann können […]

[…] zuvor ein gewisser George Lucas mit dem ersten Star Wars-Film die Messlatte weit nach oben schob. David Foster Wallace schrieb in dem Essay »David Lynch bewahrt kühlen Kopf«, dass der Film dennoch wegweisend für […]

[…] sie, die Wirklichkeit, selten so gut eingefangen, wie in Pynchons komplexen Welten, der noch vor David Foster Wallace und Don DeLillo als die Ikone der postmodernen amerikanischen Literatur gilt. Dass er seit 1953 die […]